肋骨下的肝胆脾胰怎样才能检查到是否病变?

肝胆胰脾是人体重要的脏器,在人体中发挥着重要作用,体检的时候往往都会查一下肝胆胰脾 。那么,当这些器官出现病变的时候,怎么样才能检查出来?今天陈医生就和大家聊聊几种方法。

首先要明确一点肝胆胰脾属于不同的器官,在人体内的位置也是有差异的,肝和胆是一起的,位于腹腔的右边,脾在左边,而胰腺的位置是左边偏中间,但是位置比较深。

一、体格检查什么是体格检查呢?说白了就是四个字:视触扣听。医生不依靠抽血化验或者拍片等手段,只是依靠自己和一些简单的比如听诊器、手电等工具进行的检查。那么视触扣听是如何做到发现肝胆胰脾病变的。

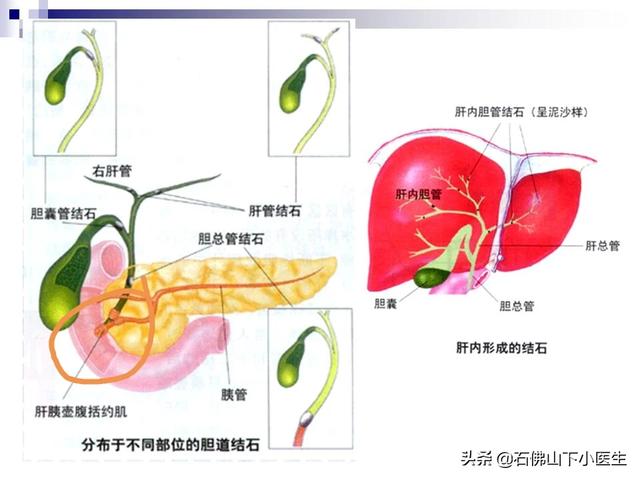

视:也就是看,看什么呢?第一看皮肤和眼睛的颜色,当皮肤和眼睛变黄了,说明出现了黄疸,出现黄疸大部分原因出现在肝脏和胰腺那些地方。首先肝脏本身的疾病会出现黄疸,比如肝脏衰竭、严重的甲肝、乙肝等。其次肝脏的管道系统,比如胆总管下段因为结石堵住了,肝脏要排泄胆红素排不出来而出现黄疸。另一方面,那个部位(下图圆圈位置)长癌症了,也容易堵塞胆总管下段。比如胰头癌,壶腹周围癌等。

- 第二看大便,正常的大便应该是黄褐色的,大便的颜色是因为胆红素排到肠道,变成胆素原,胆素原和大便排到体外变成黄褐色的胆素。当大便变成陶土样,也说明胆总管下段那个部位被堵掉了,疾病也就是上面讲的那些,结石或者胰头癌、或者壶腹周围癌。

触:触也就是用手摸。前面讲过了,胰腺因为位置比较深是触不到的。但是脾脏和肝脏是可以触到的,尤其是有病的时候。另外,虽然胆囊也摸不到,但是通过肝脏可以间接摸到。比如,胆囊在发炎的时候,通过墨菲氏征可以提示存在胆囊炎。

(图为医生为患者做肝脏触诊)

- 墨菲氏征是检查者左手四指放在右侧肋缘处,大拇指按压在肝脏表面的胆囊点往下按,同时吸气,当出现因疼痛而突然屏气,说明是墨菲氏征阳性。

- 另外,当正常的肝脏是柔软的,非专业人士可能自己摸不出来。当肝硬化的出现,肝脏变小、变硬,能够触诊摸出来,当肝脏出现肝癌或者爆发性肝炎的时候肝脏反而变大,这个时候也能摸出来。还有其他情况,比如右心衰竭,肝脏也会充血而增大。

- 正常的脾脏,触诊也是可以摸到的,但是当出现脾脏增大的情况下就更容易摸到,脾脏可以大到什么程度,脾脏可以往下垂到肚脐那里。脾大可以见于肝硬化、溶血性贫血、系统性红斑狼疮、多发性骨髓瘤等等。

叩:也就是叩诊,叩诊也能叩出来肝脏和脾脏增大,这里就不在赘述。

听:听是指用听诊器听,对于肝胆胰脾一般听不出什么有用的东西。

体格检查虽然能查出一些东西,但是也只能作为提示作用,而且随着各种检查越来越先进,体格检查也是逐渐被年轻医生所忽视。虽然也有一些专家教授呼吁,体格检查的重要性,但是体格检查的地位还是在不断的下降。

二、抽血检查1.对于肝胆来说

对于肝脏来说,甲乙丙丁戊型肝炎都是可以通过抽血化验来确诊。另外,肝功能检查能提示很多疾病,比如单纯的转氨酶升高,提示可能肝脏受损了,是肝炎或者药物引起;当转氨酶大幅度升高,胆红素也升高,可能是爆发性肝炎。当转氨酶升高,胆红素少量升高,白蛋白低可能提示存在肝硬化。

AFP中文名叫甲胎蛋白,是诊断肝癌的肿瘤标志物之一。当AFP>400,或者>200,持续8周,高度提示肝癌。

2.胰腺

血液中淀粉酶、脂肪酶升高,提示发作急性胰腺炎。胰腺癌患者肿瘤标志物CA199常升高,但是也有不升高的,而且CA199升高也不一定都是胰腺癌。

3.脾脏

当脾脏增大,皮功能亢进的时候就会不断杀死血小板。这个时候抽血化验则会发现血小板数目减少。因此,血小板减少,可以考虑脾脏方面的问题。

三、影像学检查影像学检查就是指彩超、CT、磁共振等检查。

1.肝脏和胆囊

- B超是比较好的检查,可以看到胆囊结石,急性胆囊炎,对于肝脏能看出肝硬化,肝血管瘤、肝囊肿、肝内胆管结石,胆总管结石等等。而且B超目前是肝癌筛选首选检查,能够发现1cm以上的肝癌。

- 对于肝脏和胆囊,基本上B超能查出来,CT都是可以的,而且对于肝癌的检出率,增强CT/磁共振(MR)更加的敏感,在肝癌更小的时候就能找出来。

- 对于增强CT或MR发现的疑似肝癌的小病灶无法确定的时候,可以采用DSA(数字减影血管造影),DSA可以提高准确率,并且在确诊后可以直接对肝癌的动脉进行栓塞,既是一种检查,又是一种治疗。

- PET-CT可以对全身进行扫描,发现肝癌或者肝癌有没有向远处转移。

2.对于胰腺

- 对于胰腺,其实B超不是特别好,因为胰腺位置比较靠后,常常因为气体干扰而显示不清,有时候只能看到胰腺的尾部而看不到头部。即使发现了胰腺癌也是晚期的病人。

- CT检查可以发现急性胰腺炎,慢性胰腺炎,能够发现直径大于2cm的胰腺癌。

- 超声内镜是一种将探头伸到胃部的超声,准确率更高,可以发现直径5mm左右的肿块,而且可以对胰腺进行穿刺,确诊胰腺癌。

- MRCP又叫胰胆管水成像,主要是检查胰管和胆管的,能发现胰腺和胆管的肿瘤和结石。

- ERCP原来是一种检查手段,现在渐渐的变成一种内镜下手术,主要是将胰管或胆管里面的石头取出来。

3.脾脏

- 对于脾脏来说,B超也是很好的检查,能够测量出脾脏增大了多少。在临床上,我是很少见专门对脾脏做CT,磁共振的。相对肝和胰腺,脾脏的地位就差了一些。

总结:现在医学发达,想要发现脏器有没有病变,手段很多很多,关键是在病变不严重的时候发现。

我是用心科普的陈医生,希望看到这篇文章的朋友可以点赞关注一下,你的鼓励是我创作最大的动力。

肋骨下的肝胆脾胰怎样才能检查到是否病变?

我是放射科杨大夫。

肝胆胰脾虽然在肋骨下方,貌似有遮挡,但其实很好检查。包括没有店里辐射的B超,MR,有电离辐射的CT,都可以比较好的进行检查。

B超。非常方便,通过探头发射超声波进行成像,因为没有电离辐射,所以现在的健康体检多数用它来进行。肝胆胰脾属于实质脏器,非常适合用B超检查,缺点是有的位置较深的部位,或者受到肠气干扰时,胰腺或胆道系统有时不容易观察。

MRI无电离辐射,但可以多参数成像,借助对比剂增强检查,可以很好的对肝胆胰脾进行评估。

但由于价格贵,检查时间长,病人配合要求较高,一般也不做首选检查,通常作为解决问题的检查手段。比如CT或B超未能明确诊断的时候,可以用MR补充检查。MR提供的信息和CT的信息有时候互为补充。

举个例子,怀疑肝癌的患者,假如CT表现不典型,就需要用MRI,针对部分人群,如果MRI表现为典型肝癌,则可确诊,而不需要活检。反之,如果先做了MR,但不典型,也可以再做CT,如果典型,也可确诊。

CT临床最常用。

不作为体检手段,对于体检人群,通常是B超发现问题而无法定性时,来做增强CT检查,注意是增强CT,如果只做平扫,没有意义。因为平扫的上腹部CT,不会比B超好。有些体检机构推出腹部CT平扫体检,这个有些过分,千万不可去做。

另外的使用场景就是针对不同病情的评估和诊断,通常也需要增强扫描。

目前临床上使用的影像检查,还有包括PETCT在内的一些其他检查,但都需要有具体的适用证。

如果有检查需求,一定要去门诊找医师咨询,没有特殊症状,需要体检的,可以先找全科医师,或者放射科大夫咨询下。

肋骨下的肝胆脾胰怎样才能检查到是否病变?

首选彩超检查。也可以用CT或磁共振。

验血化验肝功能。

人工体检简单高效,花费少。但是对医生的水平要求高。观察有没有黄疸?蜘蛛痣,肝掌,腹水,压痛叩击痛,触摸脾脏有没有肿大等。

肋骨下的肝胆脾胰怎样才能检查到是否病变?

肝胆胰脾是人体最重要的脏器之一,也是最容易出现恶性肿瘤,早期又没有特殊症状的器官。组织脏器的检查,有很多检查方式都可以检测,如超声,CT,MR。超声是最简单方便的方式,一般来说,1cm以上的肿块都可以通过超声发现,所以超声是重要脏器最好的防癌筛查手段,建议不管哪个年龄段,每年最好都做一次重要器官的超声,万一发现肿瘤,能早期发现,基本都可以治愈。CT 和MR可以检测到更小的肿块,1 cm 以下的肿块都能检测到,而且能更好的显示肿块的良恶性可能。CT唯一的不好就是存在放射性辐射,一般建议一年内不要超过5 次CT检查。MR虽然没有放射,但是受周围因素影响较大,而且增强检查需要注射增强剂,部分患者存在过敏可能。所以,安全性,方便性来说,超声是筛查肿瘤的最好手段。

肋骨下的肝胆脾胰怎样才能检查到是否病变?

一般情况下只需要常规的B超检查就可以了。这也是医院和体检机构的常规检查,简单、方便、无创伤、价格便宜;可以做到对常规疾病的简单筛查,效果还是蛮好的。

但因为胰腺属腹膜后脏器,位于左上腹后壁,前面有胃、大网膜的遮挡,所以我们常规B超检查,很难准确发现胰腺病变,往往医生写明气体遮挡影响观察、显示不清。如果需要准确发现胰腺疾病,还是建议上腹部增强CT检查。常规B超发现的不确定诊断,可以进行明确诊断。近年来腹膜病变发病率也增多,也需要增强CT的帮助。

肋骨下的肝胆脾胰怎样才能检查到是否病变?

检查分好几种方法,也要几种方法配合才能避免误诊漏诊。

最简单的就是体格检查,通过医生的视听触叩,可以大致检查器官的形态、质地、有无触痛等。这是最简单有效,也是最经济的。很多医生往往会忽略这部分检查。

其次就是抽血检验。可以查肝功能、胆红素、胰腺分泌激素、血常规、肿瘤指标等等。可以知道这些器官的功能或者并发症及肿瘤标志物。

还有就是一些物理检查。比如彩超、CT、核磁共振等等。可以观察器官的形态及有无肿瘤或者其他病变。

没有任何一种检查可以完全替代其他检查。所以想要评估这些器官,都要结合多种检查。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。