四川盆地暴雨,连续下几天,盆地会变成大湖吗?

几天的时间怎么可能,是小看了四川盆地的面积,还是小看了长江的泄洪能力?四川盆地的降水量不低,但是没有形成湖泊,因为雨水被长江给排走了。长江切穿了巫山山脉,形成了壮丽的三峡,成为四川盆地的排水通道,避免了四川盆地积水成湖。那如果将长江三峡堵住,四川盆地需要多久才能形成一个大湖呢?

还真有人计算过并用软件模拟过。

假设将三峡的西部起点重庆奉节夔门那里堵住,砌一堵海拔超过700米的墙壁,阻止雨水从三峡排走,这样四川盆地就可以积水成湖了。四川盆地的年降水量为1000-1300毫米,部分地区超过这个水平,比如雅安市1971-2017年平均降水量为1658毫米。四川盆地的年蒸发量就按600毫米来算,再算上周围山脉上的冰雪融水,那么四川盆地会在500多年之后形成一个湖泊。当涨水750米后,四川盆地会形成一个约23万平方公里的大湖。涨水800米后,水就会从三个缺口排走,“四川大湖”的面积将达到极限。这只是一个脑洞大开的设想,没人希望四川盆地成为湖泊,那样将会爆发严重的粮食和社会危机。不过四川盆地历史上还真形成过一个面积超过10万平方公里的大湖。

四川盆地属扬子陆台的一部分,称为四川陆台。从5亿多年前的寒武纪开始,延续到3.7亿多年的志留纪,这里不断下陷成了海洋盆地,志留纪时发生加里东运动,除了西部的龙门山地槽继续下陷外,其余地区上升为陆。2.7亿年前的石炭纪末,发生范围更大的第二次海浸,盆地再次成为海洋。三叠纪末期,盆地边缘逐渐隆起成山,被海水淹没的地区上升成陆,海盆变为湖盆。在2.1-1.5亿年间这里存在过一个面积约为14万平方公里的大湖,称为蜀湖。后来造山运动让四川盆地抬升,湖水外流。构造运动将蜀湖不断分割。在湖水外流、降水量减少和蒸发作用下,蜀湖最终干涸,只留下泥岩沉积和晚期的岩盐,作为蜀湖存在过的证明。

自然的力量是巨大的,随着地质运动,四川盆地有再次成为湖泊的可能,但那时人类还在不在都是个未知数。

四川盆地暴雨,连续下几天,盆地会变成大湖吗?

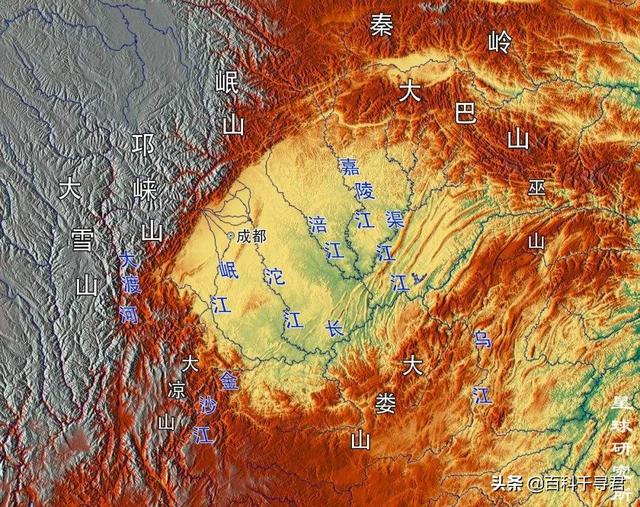

关于四川盆地是否会变成大湖,其实了解四川地形地貌的人,都知道不会,不管暴雨多大,最终都会顺着岷江、沱江、涪江、嘉陵江、巴江等河流汇入长江,顶多只会出现短暂的河流两岸洪水,但很快就会消退。

乍一听四川”盆地“再加上特大暴雨,确实很容易联想到水流不去出形成大湖,但其实这样的想法,只是简单从我国整体地貌角度衡量的,单纯分析四川盆地具体地形,并不像很多人所想的”碗“状。四川盆地内部由三种形态组成,分别是西部平原、中部丘陵、东部山地岭谷,整体地势则是由西北向东南倾斜,想象中最容易积水的西部平原其实是倾斜的,地表径流直接向东南进入长江。

另外,考虑四川盆地能否形成大湖,也要看四川盆地所处的海拔,整个四川盆地平均海拔在500米左右,远高于长江河道的海拔。长江进入四川的第一站宜宾,河道海拔是250米左右,过了泸州降低为200米左右,到达重庆是150米左右,出重庆巫山后,河道海拔只有60米左右,这便能明显看出,四川盆地整体海拔由西向东递减。”木桶盛水量取决于最短的一块木板“除非将川江出口在巫山山脉封闭,否则四川盆地绝不会形成大湖。

有人用地理信息系统GIS,模拟过封闭长江,四川盆地形成湖泊的概率,答案也是不可能。在巫山山脉设立拦河水坝,需要涨水100米,盆地东部才会有细微变化,超过200米,长江水才会明显倒流沱江、乌江等。只有涨水超过250米,部分城镇才会逐渐淹没,超过300米,最低的川中丘陵明显存水,超过350米,盆地一半将变为浅水湖泊,但世界上当前还没有拦河大坝高度超过350米。

至于四川盆地内,当前多座城市积水,其实只是城市内涝,与河流洪水、盆地积水完全是两个概念。城市内涝型积水,是因为城市排水系统短时间之内跟不上这么大的降雨体量,在城市低洼处会形成”排队“现象,再加上排水系统有可能会被堵塞,所以排水更慢,这不但发生在盆地,丘陵、平原甚至是山地城市也都存在一样的情况,排水只是时间问题,与形成湖泊没有一丁点联系。

欢迎点击关注,留言一起探讨。

四川盆地暴雨,连续下几天,盆地会变成大湖吗?

“信封盆地”也就是我国四大盆地之一,即四川盆地,也称为“紫色盆地”。四川盆地,因其环境优美、物产丰富,气候宜人,降雨丰富,土壤肥沃,地质风貌独特,素有“天府之国”的美誉。三国时的蜀相诸葛亮曾赞其为“沃野千里,天府之土”。 四川位于我国的西南部,西部为横断山脉和青藏高原边缘,东部为巫山,大巴山,北接龙门山,米仓山,南临大娄山,大凉山,武陵山等,被群山包围,形成了天然的巨大“U”型盆地,面积26万平方公里。

有些人突发奇想,说:四川盆地只有东部长江河道上的巫山三峡地区,有一道“口子”。巫山被长江劈开,形成了雄伟壮丽,地势险峻的三峡风景。巫山海拔2400米,四川盆地海拔平均500米,四川盆地周围其它山脉海拔多在1000米~3000米之间,因此只要把巫山的三峡堵上封死,四川盆地必将成为一个巨大湖泊,面积在26万平方公里以上,称为世界第一大淡水湖,世界第二大湖,仅次于里海面积,是苏必利尔湖面积的3倍还要多,想一想都激动。

而最近有个机会,四川盆地过去30天 ,强降雨接连来袭 ,降雨普遍偏多。那么,四川盆地有没有机会变成内陆巨大湖泊吗?今年造成四川盆地降水较多的原因:最近受厄尔尼诺现象影响,副热带高压位置异常偏北、偏西且稳定少动,导致雨带停留; 亚洲中高纬环流异常; 西南季风暖空气势力偏强及四川盆地西部的特殊地形作用,也就是典型的“焚风效应”等共同作用的结果。其中最主要原因就是目前西太平洋副热带高压强势顶托,拉动大量海洋水汽北上在四川盆地西部边缘的山前迎风坡上升形成巨量暴雨,与冷空气形成“准静止锋面雨”。

其实,最近我国的降雨不只是四川盆地,我国主要降雨带分布在四川盆地至华北、东北一带,也就是维持在副热带高压的西侧和北侧。最近一段时间,在副热带高压的“自导自演”下,其外侧是持续的强降水,而其内部则是闷热的“集中供暖”,也就是长江中下游地区的持续高温。看下图:

看上图,我国的江南地区,部分地区最高温度可达37~39℃, 而长三角的,局地可达40℃以上,副热带高气压带在“自娱自乐”,考验长江中下游地区人们的忍耐力,前段时间是“超长梅雨季”,而现在又是“伏旱”天气。

好了,我们回归正题,最近因为长江上游四川盆地的强降水,也可以说是暴雨,或者局部大暴雨,7天时间内,降雨高达1197.4毫米。一周时间下了北京两年的降雨量,北京每年降雨量为600毫米!听说还要继续下几天。有些人开玩笑的说:“四川局部地区“天漏”了”。因为暴雨区高度重叠,导致昨天长江上游三峡水库还出现了今年以来最大入库洪水 ,上午8时洪峰流量达到62000立方米/秒,长江发生2020年第5号洪峰。

降雨量1197.4毫米!是什么概念?降雨量是指从天空降落到地面上的雨水,未经蒸发、渗透、流失而在水面上积聚的水层深度,一般以毫米为单位,它可以直观地表示降雨的多少。此次降水四川盆地是降雨带下得最多的地方,四川盆地最近几天已经暴雨倾盆——比如从监测数据上看,8月16日-8月17日,四川成都出现了大范围的超凶暴雨,崇州、都江堰、彭州、双流等多个地区24小时降雨量超过250毫米,为特大暴雨级别。在这当中,天府新区最大24小时雨量超过500毫米,相当于特大暴雨标准的两倍,龙泉驿400毫米以上雨量破纪录,这暴雨堪称惊天动地!而对于四川而言,接下来的几天暴雨形势仍然相当严峻。

下面我们计算一下四川盆地这几天的总共降雨量是多少?四川盆地面积为26万多平方公里,这几天的降水量为1197.4毫米:

总容积V=1.1974*260000*1000000=3113.24亿立方米

也就是说,这几天四川盆地降水量为3113.24亿立方米。我国最大的湖泊是青海湖,蓄水量达1050亿立方米,而四川盆地此次降水是青海湖容量的三倍。因此四川盆地的此次暴雨,可以形成巨大湖泊,但是四川盆地不可能形成湖泊,降水量仅一米多一点,而降水随降随走,通过长江支流流入长江,通过长江三峡流出四川盆地,而给长江带来了第五次洪峰的出现。

以上纯属个人观点,原创作品,喜欢的朋友可以添加关注,欢迎转载,抄袭必究,谢谢阅读。部分资料来源于——中国天气网

四川盆地暴雨,连续下几天,盆地会变成大湖吗?

四川盆地暴雨,连续下几天,盆地会变成大湖吗?

前一段时间,四川盆地的很多地区都经历了较长时间的强降雨过程,雅安、广元、成都、攀枝花等地市的最高日降雨量都超过了有记载的历史最高水平。在强降雨的作用下,不但长江干流和支流的水位猛涨,而且在局部地区引发了泥石流、山体滑坡、塌方等地质灾害,给人们生产生活带来了不利影响。四川盆地之所以称之为盆地,主要源于这一区域外围以众多高山为界,共同围成了一个地势相对较低、地面起伏相对平缓的大型盆地。有朋友脑洞大开,禁不住想既然是一个大盆地,如果这样的强降雨持续发生,那么会不会将盆地灌满,使其成为一个大湖?

我们先来看一下四川盆地的总体地形情况。四川盆地是我国的四大盆地之一(另外三个是塔里木盆地、准葛尔盆地和柴达木盆地),总面积约26万平方公里,平均海拔在300-700米之间。四川盆地的地形,总体上看是“四周高、中间低”。其四面八方方位的边缘都分布着诸多大型山脉,大部分海拔都在1500-3000米,比如东北部和北部有大巴山、米仓山;西北部有邛崃山、龙门山;西南部和南部有峨眉山、大凉山、青城山,东部和东南部有巫山、武夷山等等。

在盆地的内部,根据地形则可以划分为三个分区,即川西平原、川中丘陵和川东平行岭谷。其中,川西平原区以成都平原、眉山—峨眉平原为主体;川中丘陵区位于龙泉山以东的方山丘陵为主体;川东平行岭谷区则是由在地质作用下形成的多条平行褶皱所构成。

大家应该都知道“木桶效应”,一个木桶能盛多少水,不是由最高的木条所决定,而是由最短的木条所确定。水能够流出木桶,源于地球对水的引力,对于河流来说同样如此。我国自西向东的总体地形特征是由高变低,依次可以划分为第一、第二和第三阶梯,四川盆地则属于第二阶梯,长江干流沿着四川盆地的西部和南部边缘曲折东流,在四川境内同时分布着长江上游三条重要的支流,分别是岷江、嘉陵江和沱江,它们的走向基本上是由北向南注入长江干流。那么从河流的走向来看,也可以看出四川盆地整体的地势变化特点是:西高东低、北高南低。

根据统计资料显示,盆地西部的平原区平均海拔在460-750米之间,中部方山丘陵区平均海拔在300-500米之间,而东部平行岭谷区的平均海拔则在300米左右,进一步印证了盆地由西向东的地势变化特点。而无论是长江干流还是三个主要支流,其河道海拔也从西部的250米左右,降至东部的150米左右,而到达巫山长江干流出盆地口处的海拔则降至60米左右,也就是说从盆地的西端到东端,有总体至少400-700米的落差。

四川盆地超过95%以上的区域都属于长江流域,因此降雨都会在地势变化的作用下,地表径流绝大部分都会汇聚到长江干流内,从而一路向东奔腾行进,别说强降雨连续下几天,就是一直在下,盆地也不会形成湖泊,毕竟水有出口,这和刚才提到的“木桶效应”原理是一样的。

除非我们将长江在巫山的出口完全堵住,这样在长江径流不断累积的作用下,盆地内部的水位才会持续上涨,由于巫山出口周边的山脉高度普遍在300米左右,在盆地海拔从西到东整体上呈现逐级降低的影响下,盆地内被水体覆盖的顺序则从东部平行山谷开始,然后依次向西蔓延,直至中部方山丘陵的一部分区域,基本无法再继续向川西平原挺进,因为川西平原的海拔已经高于巫山假设的“拦水坝”高度,多余的水仍然会漫过水坝溢流出去。所以,即使将长江干流从巫山处完全进行阻截,最多只能使四川盆地的中东部被水淹没形成湖泊。

另外再说明一点,在夏季强降雨多发时期,四川盆地内包括其它地区的一些城市,由于排水体系的不完善、排水管网布局不尽合理以及堵塞等问题的存在,排水速度赶不上降雨的水量输入速度,致使出现不同程度的城市内涝,一旦降雨量减小或者结束,再加上城市管理的改善,这些“内积水”则会慢慢的消退,也不可能会形成区域性的湖泊。

四川盆地暴雨,连续下几天,盆地会变成大湖吗?

会,除非水流不出去了。

四川盆地暴雨,连续下几天,盆地会变成大湖吗?

不会!四川四川,四条大沟壑的意思。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。