中国历史很长很复杂。我想问的是元灭亡之后,明朝为什么不把元的所有疆域都恢复过来?

元朝灭亡之后,明朝其实也想过恢复元朝的全部疆域。但遗憾的是,后来因为明朝先后发生了靖难之役,以及后面的土木堡事变,直接让明朝错失了这个机会。

说到底,明朝没能完成这个宏伟目标,全都怪老朱的子孙后代,太不给力了。

公元1368年正月初四,随着朱元璋在南京正式登基称帝,明朝正式开国。在明朝开国的同时,朱元璋做出了一个让很多人出乎意料的决定。朱元璋声称,自己是继承了元朝的统治,而不是将蒙古人赶出了中原。

朱元璋的这个决定,看起来似乎就只是一句话而已。但实际上,在这个决定的背后,却大有深意。

首先,当时的明朝,虽然已经开国,但势力范围其实仅限于南方。至于广袤的北方,已经更北方的草原地区,则是完全归北元政府统治。而在这部分区域当中,很多地主阶级的乡绅士族,内心深处对元朝还是有一定的认可的。

如果当时老朱宣称,自己是将蒙古人赶跑,不认可元朝为正统王朝的话。那朱元璋想要得到这些北方地主阶级的支持,就相当困难了。要知道,前者相当于改朝换代,除了皇帝换了姓氏之外,其他的基本没变,那些北方的地主阶级,自然会接受得更容易一点。

而如果是后者的话,那更近似于外族入侵了,性质是截然不同的。

除此之外,老朱的这个决定,其实还有一点小心思。既然明朝认可了元朝的正统性,那明朝作为接下来接替元朝的朝代,接管元朝的所有地盘,自然也就成了理所当然的事情。这也为后面明朝的扩张,留下了一个法理上的旗号。

当然,这些东西,其实都只是嘴上说说而已。真正要占领地盘,肯定还是得靠拳头。不过好在,到了朱元璋这会儿,北元政府内部矛盾重重,而且自身也比较衰弱。所以,明朝开国之后,明军很快就一路北上,最后直接占领了北京地区。

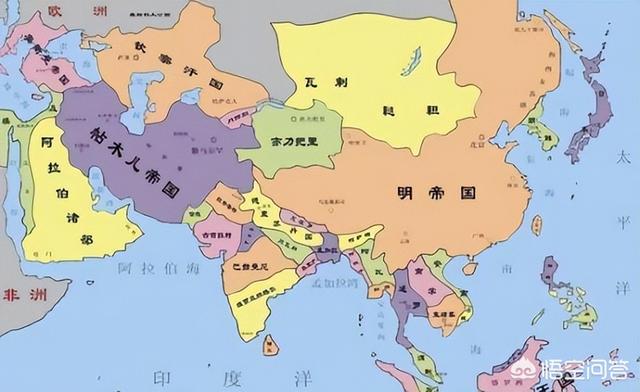

而接下来的二十多年时间里,明朝更是不断扩张,不但拿下了西北的陕甘宁地区,以及西南的云贵川等地,就连北元朝廷,都被明军直接打掉了。到了朱元璋在位后期,明朝的势力范围,已经彻底扩展到了北方草原。

到了这个时候,明朝虽然没有继承元朝的全部领土,但扩张的意图,已经显露无疑。

客观来说,朱元璋这一代人,能够做到这一步,已经算是完成了自己的历史使命。和以往几个朝代的开国皇帝对比,朱元璋的这个成绩,其实已经相当不错了。至于说老朱为啥继续扩张,直接恢复元朝乃至蒙古帝国全盛时期的地盘,原因其实很简单,因为老朱做不到。

在元朝和明朝之前,中国历史曾经出现过两个高峰,一个是汉朝,一个是唐朝。如果深入了解这两个时代的扩张史,我们就不难发现,这两个朝代的扩张,其实是惊人的类似。

首先是汉朝。汉朝自刘邦开国之后,刘邦在位期间,主要任务是统一中原,顺便剪除那些异姓王,彻底完成对中原地区的统一。而接下来的吕后执政的十多年,以及再之后的文景之治,主要任务是休养生息,积攒国力。

再之后,到了汉武帝时期,前期主要是打匈奴,击败匈奴之后,开始向西域方向扩张,最后逐渐让汉朝的版图达到最大。

从刘邦到汉武帝,这个过程一共花了四代人,五位执政者。

然后是唐朝。唐朝自从李渊建国之后,李渊在位期间,主要任务也是统一中原。等到中原统一之后,没过两年,李世民就发动了玄武门事变,这也算是唐朝的一个意外情况。而李世民登基之后,也是先打北方的突厥,然后再去揍西边的吐谷浑和高昌,打开了通往西域的道路。

而李世民去世之后,李治又继续扩张,将唐朝的势力范围扩张到了西域。到了这个时候,唐朝的版图才算达到极盛期。也就是说,唐朝达到极盛期,也是用了三代人,三位执政者。

甚至就连后来的元朝,其实也差不多。成吉思汗在世的时候,其实也没有打下那么大的疆域,只是统一了北方草原而已。至于后来横跨欧亚大陆的蒙古帝国,则是先后经过成吉思汗、窝阔台、贵由、蒙哥、忽必烈三代人,五位执政者的治理之后,才逐渐形成的。

这当然不是一个偶然,而是一个客观规律。

蒙古帝国比较特殊,我们暂且不论,只说汉唐。为什么汉唐两个巅峰期,都是先统一中原,然后先打北方草原,然后再向西发展呢?原因其实很简单,因为如果不统一中原的话,内部就会不稳定,根本无法对外扩张。

而如果中原统一之后,想向西方扩张,中国古代唯一的通道,就是河西走廊。这条狭长的地理通道,极易被北方的游牧民族切断。也就是说,如果不先解决北方的敌人,而是先向西扩张的话,很容易会被北方游牧民族一分为二,太过危险。

所以,统一中原的重要性排在最前面,然后是解决北方的敌人,再之后才是向西扩张。

到了明朝这会儿,其实也差不多。作为明朝的开国皇帝,朱元璋的主要任务,其实是统一中原。在这一点上,朱元璋其实做得非常好。要知道,明朝和汉唐两大时代都不一样,汉朝前接秦朝,而唐朝则是前接隋朝,思想上大家都没什么区别。但是明朝的前面,则是元朝,两个朝代有很大的区别。

这就导致朱元璋统一中原之后,不得不花大量的时间和精力,去解决内部矛盾。即便这样,朱元璋依然同时击溃了北方的北元政府。不得不说,老朱的能力,真的是很强很强。他把原本属于第二代乃至第三代皇帝的事情,都给做了。

但问题是,在老朱去世之后,接下来明朝发生的事情,却让明朝的扩张进程,走向了一条截然不同的道路。

首先是靖难之役。老朱去世之后,因为跳过了儿子,直接传位给了孙子,所以导致他家老四不服气,最后直接起兵造反,干掉了自己的大侄子。这场靖难之役,不但对明朝造成了很多不必要的消耗,而且还导致北方的很多游牧民族,又有了再次崛起的机会。

当然,接下来即位的朱棣,能力也比较强。所以这个情况,倒也不算太麻烦。朱棣即位之后,很快就再次征讨北方,对北方的游牧民族持续进攻,再次打垮了北方的敌人。到了朱棣在位后期的时候,明朝其实已经逐渐控制了草原。此时明朝的情况,基本等同于唐朝李世民在位中期,或者汉武帝在位中期的时候。

按照以往的历史剧本,接下来,明朝在控制了草原之后,就该向西方发展了。但问题是,到了朱棣在位后期的时候,明朝却发生了一个以往所有朝代,都没有遇到过的事件。这个事件,就是郑和下西洋。

郑和七下西洋,足迹最远抵达了非洲。这场宏伟的航海行动,直接导致明朝的世界观,和以往汉唐时代不一样了。在汉唐时代,中原政权想要和世界上的其他文明交流,只能往西方走。但是郑和下西洋这件事发生之后,明朝政府发现,原来不打仗不扩张,也能走海路和西方交流,也能和西方进行贸易。

如此一来,明朝的扩张欲望,自然就大大降低了。

如果说,海上运输的发展,成了明朝扩张受限的根本原因。那朱棣去世之后,连续两代明朝皇帝,明仁宗和明宣宗的早早去世,以及再之后的土木堡事变,就成了直接原因了。

朱棣去世之后,接下来即位的明仁宗,仅仅在位不到一年就去世了。而再之后的明宣宗,则是在位10年之后,仅仅36岁就去世了。

这两位皇帝,都算是比较不错的皇帝,在位期间还缔造了所谓的‘仁宣之治’。类比汉朝的话,大概就相当于是汉文帝和汉景帝在位期间,只不过时间更短一些而已。所以,按照正常的历史进程,接下来的明朝,就应该在明宣宗之后的明英宗手里,开始向西方扩张,版图达到鼎盛时期。

但问题是,因为明宣宗去世比较早,导致明英宗是少年即位,根本没受过什么当皇帝的教育。所以,明英宗成年之后,根本认不清现状。这直接导致明英宗受到了宦官王振的蛊惑,轻易率军征讨北方的瓦剌。结果,二十万明军精锐,全部被瓦剌干掉,明朝的军事力量,瞬间由盛转衰。

这就是历史上著名的土木堡事变。

土木堡事变结束后,明朝的军事力量严重衰退,再也无力对外扩张。所以,自从明英宗以后,后面所有的明朝皇帝,基本上都再没有发动过对外战争。再加上大航海时代的开始,明朝可以通过海上,和西方进行联系和贸易,自然也就没有了扩张的欲望。

正是因为这些原因,明朝最后没能继承元朝的所有疆域。不得不说,这是一个很大的遗憾。当然,明朝的巅峰时期,版图其实也很大了。在第一次工业革命之前,没有任何一个政权,能够长时间维持巅峰版图。交通速度,直接决定了一个政权,能够统治的版图上限。

比如唐朝,真正的版图巅峰期,其实也就是李治在位中期的十多年时间而已。等到李治去世之后,唐朝的版图很快就迅速缩水了。

至于说像很多历史爱好者畅想的那样,由明朝政府完全恢复整个蒙古帝国的疆域,建立一个横跨欧亚大陆的大一统帝国,这事基本上就不现实。就算是当年的元朝,其实也没做到这一步。元朝开国之后,西边的四大汗国,其实只是名义上对元朝称臣,彼此之间其实并没有太多管辖的关系。

以明朝的生产力和交通运输能力来说,想要建立一个囊括整个蒙古帝国版图的大一统国家,基本不现实。这样一个国家,从东到西骑马行走,恐怕一年的时间都不够用!在这种情况下,国家自然不可能完成统一。

所以,就算朱元璋能活两百年,一直在位,最多也就只能将势力范围扩张到中亚。至于再远一点,只要没有进行工业革命,大幅提升交通和通信能力,基本上是做不到的。

中国历史很长很复杂。我想问的是元灭亡之后,明朝为什么不把元的所有疆域都恢复过来?

康熙参拜明孝陵时,曾经做了一场政治秀,他说明太祖“治隆唐宋,远迈汉唐”。康熙能以皇帝的身份来做此评价,可见也不是一时兴起。

经过元朝末年近20年的战乱,整个中原和江南残破不堪,明朝在艰难中立国。

元顺帝在徐达带领大军攻破大都前一天晚上偷偷逃到了上都,在那里等待王保保带领援军汇合,指望着卷土重来,打明军一个措手不及。结果,明军在野战中击败了元王朝从西域调来的主力骑兵。元朝复国无望,妥欢贴睦尔和王保保君臣在草原上抱头痛哭,随后两人整顿车马,退到漠北,重新建政,招纳各地效忠元朝的部落和势力,与塞内的明朝对峙。

其时的明朝虽然攻占了北京,可是内忧外患不断。传统汉地并没有一统,内部还有四川明玉珍、云南梁王、辽东辽王等割据势力。在外部,北元皇帝仍然自命正统。朱元璋已经承认元朝的法统,如果不能彻底攻灭北元,明朝的合法性就会存在问题。所以,朱元璋在位期间,曾经九伐大漠。朱棣继位之后,也曾五征草原。

就在朱元璋以为胜券在握,在第三次北伐时,被称为“万里长城”的大明第一名将徐达在土拉河畔被王保保击败,折损一万九千名精锐士兵。这不仅使得北元暂时终止了明军持续打击不得喘息的不利局面,还让朱元璋认为北远仍然有强劲的实力,不能草率行事。因此,朱元璋就开始在北方修筑要塞,步步紧逼。同时,朱元璋在南方频频发起攻势,逐渐削平了传统汉地的割据势力。

所以,在明朝立国初期,明朝最大的敌人并没有毕其功于一役地进行消除,明朝不得不花费大量的精力组织北伐,与北元对抗。后来,北元太师阿鲁台更是以诸葛亮自比,要恢复故国。这让朱棣大为恼怒,一直把北元势力作为心腹大患来对待——不灭北元,明朝的合法性就存疑。

而此时的北元经过朱元璋时代的持续打击,已经四分五裂,只是作为一股游牧势力骚扰明朝边境,对明朝的已经称不上覆国之祸了。所以,明朝没有那么强大的动力要去效法汉唐,占据西域,以期对漠北强权实现战略大包围。

而且,此时漠北地区的形势也比较乱。从东到西,蒙古分成了兀良哈、鞑靼、瓦剌三部,而控制西域的,是东察合台汗国。明朝政府对西域的情况也是一知半解,对复杂的蒙古亲戚也是云里雾里。这是因为,经过了600多年的战乱,西域已经没有了“自己人”。

当初汉朝为了经营西域,移民实边,大量汉人迁居西域。这些汉人在西域落地生根,到了魏晋南北朝以后的唐朝时,还存在有高昌国这样的汉人王国。唐朝在西域的经营也是可圈可点,李白据说就是出生在西域。

可是唐朝后期,西北地区已经陷入了多国争霸的阶段。伊斯兰化的东喀剌汗国在西域进行圣战,逐渐攻灭了心向中原王朝的西域国家。当初于阗国王还曾经派人到宋王朝朝贡,并且请求宋朝派兵支援。宋王朝是一个内敛的保守王朝,太祖皇帝就主动放弃了大渡河以西的土地,对于远在天边的于阗国,实在是无力救援。

后来契丹人虽然靠着葛逻禄人打败了塞尔住突厥人,结果却便宜了花剌子模人。因此,在汉人力量退出西域的这些年,西域已经被完全伊斯兰化,那些留在西域的汉人要么战死,要么融入了其他民族。到明朝开国时,汉人势力在西域已经没有了,这意味着明朝对西域状况知之甚少,在作战方面情报不利。

明朝也不能说完全没有收复西域,实际上,关西七卫就收复过。不过这里已经全都是蒙古人,没有汉人了。关西七卫之所以投降还是因为打不过明军,只好投降了事。不过,他们人也不傻,不仅向明朝投降,还向北方的卫拉特蒙古派出使者,免得被两边攻打。

随着经济中心的东移以及海上丝绸之路的畅通,原本作为财富之路的西域丝绸之路,逐渐被海运所替代。明朝前期的航海成就,可以得出当时的海洋贸易的发达。陆地丝绸之路的不畅通,以及蒙古人的势力仍然强大,明王朝满足于漠西蒙古的臣服,仍然将主要防范对象放在了蒙古的黄金家族身上。此时,再去征讨西域,得不到太多的经济利益。

同时,鉴于契丹、女真、蒙古都是从东北起家的,这与汉唐时的匈奴、突厥起家于西北不同,因此明朝把首都放在了北京,着意提防东北地区再有敌对势力出现。这与汉唐时期,中央政府的主要威胁来自于西北方向不同。当然,最终明军也还是削弱于东南,亡国于东北,迁都并没有改变明朝的国运走势。

所以,不管是从政治上(打击黄金家族的合法性),经济上(海上丝绸之路),军事上(北元势力仍然不可小觑),明军都对西域没有十分强大的动机,他们需要优先解决北元即鞑靼蒙古的政治敌对关系。可是,明朝花了200多年仍然没有处理好这个难题。

对于元朝好勇力战而亡国的教训,朱元璋语重心长地给后代子孙们编写了《皇明祖训》,为了不让子孙后世好战亡国,还特意规定了15个不征之国,主要是在东南亚,如朝鲜国(今朝鲜)、日本国(今日本)、大琉球国、小琉球国、安南国(今越南)、真腊国(今柬埔寨)、暹罗国(今泰国)、占城国(今越南)、苏门答腊国、西洋国、瓜哇国、湓亨国、白花国、三佛齐国、渤泥国。

所以,以明朝对外国策来说,明朝没有理由去恢复西域都护府。对于皇朝来说,得其地不足用,得其民不足使,是个亏本买卖。当时明朝已经占了东亚大陆最好的耕地。尤其是宣宗朝后,明朝已经改变了对外积极扩张的路线,开始转向保守发展,规复西域的事情只能束之高阁了。

中国历史很长很复杂。我想问的是元灭亡之后,明朝为什么不把元的所有疆域都恢复过来?

元的灭亡和其它朝代不同。

首先,元顺帝是自己退出大都,但此后他还曾先后在上都和开平驻守,残元(北元)保留元朝大体框架几十年,在塞外还传承了两代人,并一度保有关中、甘肃、辽东、云南等大片疆域,朱元璋耗费几十年力气才得以将这些地方一一收复,并顺便消灭了四川明玉珍等割据势力,而此时民力已趋于极限,北元剩下的疆域多是不适合当时汉族人长期居住的草原、沙漠,在确认其已不足以构成对明致命威胁后,明朝也暂时停止了对其大规模讨伐,因为“得不偿失”。

事实上在洪武、建文两朝中后期,明军不但暂停北征,而且在塞外也只留下辽阳都司、大宁三卫和哈密卫等少数前出据点,永乐发动靖难之役后虽感到蒙古部落威胁又起,为此发动多次远征,但都把打击蒙古有生力量、而非夺占草原、沙漠等地当作目标(因为不划算),在占地方面非但无扩张,反倒放弃了大宁、哈密两个方向的塞外之地。

其次,蒙古和元本来即便在元朝也不是同一个概念。

自从窝阔台系和拖雷系闹翻,尤其忽必烈和阿里不哥争位,“蒙古共主”的概念便逐渐淡化乃至趋于不存在,成吉思汗时代传承下来的四大汗国及其分支基本独立发展,即便名义上承认“蒙古共主”甚至“元朝皇帝”的“两道诸王”,和中枢的关系也若即若离(相对而言“西道诸王”离心力更大),也就是说,早在忽必烈消灭南宋之前,元就已经无法控制诸汗国,后者也不承认自己是元的一部分(充其量承认一个模糊的“蒙古共主”,且也远不是个个承认),既然连元朝自己都无法控制自己的“所有疆域”,凭什么认为明朝就能做到这样?

中国历史很长很复杂。我想问的是元灭亡之后,明朝为什么不把元的所有疆域都恢复过来?

一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。成吉思汗一路打到了欧洲,其四个儿子各自在中亚和欧洲建立了国家。

忽必烈夺得了蒙古大可汗,并建立了元朝,可四个大汗国不承认忽必烈大可汗,并因此退出元朝独立出去。从此,元朝和四大汗国分道扬镳。

明朝取代元朝后,对中亚丶欧洲游牧之地并不感兴趣,一个是游牧和严寒,另一个是民族文化差异,还有就是路途遥远丶鞭长莫及,总之华夏文明圈已建立成熟,华夏天下观也大致到位。明朝不要说寒冷的北域,就连热带的东南亚,好多王国都情愿自动并入,也一再拒绝。

郑和七下南洋,带去丰富多釆的商品和先进文化,南洋诸国钦敬的五体投地。对郑和一再表示臣服和愿以加盟。明朝皇帝都以山高水远而婉拒。有的国王索兴随郑和的船到福建漳州,赖着不走了。至今还有许多墓碑呢!

明王朝前后,皇帝和朝廷都无意于华夏疆土之外,竟成了华夏民族闭关自守的自得其乐了。

中国历史很长很复杂。我想问的是元灭亡之后,明朝为什么不把元的所有疆域都恢复过来?

明朝为什么不把元朝所有的疆域都恢复过来?这就先要看元朝有多大的疆域了,在历史上来说,元朝基本包括了今天我国的全部领土以及蒙古国和俄罗斯的远东地区。

▲元朝

实际上明朝基本已经把元朝最重要的地盘都恢复了,主要是华北和华南地区,再加上历史上先后并入我国版图的一些地区,如西藏、东北等,实际上明朝在强盛的时候,除了蒙古高原及其以北的地区,元朝的疆域基本都继承了。

所以要恢复元朝的疆域,就只差蒙古高原了,而在历史上,明朝在开国的几十年里对北方的蒙古地区也有过多次的讨伐,如朱元璋时期有过四次大规模的征讨行动,在明成祖朱棣时期也有过五次大规模的讨伐,但这些讨伐都没有实质性地占领蒙古地区,最终部队还是退了回来。

那么为什么明朝不能占领蒙古地区呢?其实不仅是蒙古,历史上除了元朝和清朝外,其他任何一个大一统的王朝都没有实现过对蒙古地区的有效统治。这是缘于战争其实分为两种,一种是可以获利的战争,这种战争打赢了能够得到大量的经济利益;而另一种战争就是纯粹花钱的战争,即便打赢了也没什么经济利益,为此国家还要大量花钱,花出去的钱比战争的获利要大很多,而历史上征讨蒙古的战争就是纯粹花钱的战争。

在我国古代来说,经济基本以农业为主,一个地区能产多少粮食基本就决定了一个地区的经济状况。如果说是华北和华南地区的话,那么在历史上军阀混战的年代,谁占的地盘越大谁的实力就会越强,因为每多占领一个地方,就意味着自己的资源和人口会增加许多,而维持这个地方的成本往往不大,地方的收益远远大于维持成本,所以这种情况下打下的地盘越多就会越富有。

而蒙古地区是个什么状况呢?土地面积非常大,整个蒙古高原大约有200多万平方公里,也是传统上蒙古人居住的地方。在整个古代来说,蒙古高原是一片非常贫瘠的地方,人口在古代来说没有超过过150万人,可以说是个地广人稀的地方。人口一直没有超过150万人,这也说明当地的粮食产量非常低,最多也只能维持大约150万人的生存,可以说是中华文明圈中最穷的地方。

那么要实现对蒙古的有效统治,除了元朝和清朝的统治者,因为他们本身就是蒙古地区的大汗,对于传统意义上的中原王朝来说,要做到这点的话,除非能长期在蒙古地区大量驻军,但这点来说在古代是不可能实现的。

第一是地盘面积太大,需要驻军的消耗太多。200多万平方公里的土地,要实现有效占领,不说多了,至少10万人马是需要的。虽然10万人马对于任何一个大一统的中原王朝来说也是可以承担的,但问题在于,这10万人马是属于远征的性质,其花费就是一个海量的花费了。

比如历史上汉朝的漠北之战,即便是强盛时期的汉朝,也只能出动10万主力部队深入匈奴的地盘作战,而且这样的作战也不能维持很久,基本是打败了匈奴人的主力后便回来了。而这一战,也基本耗尽了当时汉朝的国力。

在明朝时期,从江浙一带运往宣府大同的粮草,其消耗量比是三比一,也就是说每运送一斤的粮草从江浙到山西的宣府大同,就要消耗掉三斤粮食。而从江浙运输到山西,一路上还算是有路可走,有些时候甚至可以走水路,即便是如此,消耗量也是大的惊人。而要从江浙运输到蒙古高原地区,甚至有些驻军会是非常偏远的地区,这种消耗就必然是海量了,能达到十比一的消耗就算是谢天谢地了,毕竟蒙古高原上很多地方都是没有路的。

而要维持10万人的部队,后勤人员数量也不是一个小数,不说一比几,即便是一比一的比例,也还需要10万人的民夫。因此要维持20万人在蒙古高原地区长期驻扎,其消耗量不是任何一个王朝能承受的。

第二是蒙古高原几乎没有经济价值。其实占领了一个地方以后,如果当地的物产能够把军队给维持下去,这种占领多少也还是能够维持的,但问题就在于蒙古高原是个贫瘠的地方,即便是蒙古人也要四处放牧才能维持生计,在古代来说,在那样一个鸟不拉屎的地方你还能期盼有什么物产么?

第三在于草原民族过于凶悍,如果占领的话经常会发生战斗,在战斗中部队人员也会不断地消耗。在历史上,草原民族向来都是凶悍的民族,虽然他们人口不多,但从来都是中原王朝的大患,数千年以来中原王朝与北方游牧民族经常交手,其战斗力也有目共睹了,总之与他们作战还真不是闹着玩的,这种战斗的人员损失也必然长期出现。

第四在于蒙古高原的气候不适合中原王朝的部队长期驻军。对此我们可以拿汉朝的漠北之战来说明情况,即便是霍去病这样勇武异常的大将,在经历了一次深入的远征后,回来便患了疾病,年仅24岁就病死了。其实当年参与漠北之战的士兵都是汉朝最为精锐的部队,士兵身体素质是没得说的,即便如此但是患病的人也非常多,如果是长期驻军,因病患问题而死亡的人数恐怕也不是中原王朝能承受的。

所以,在历史上虽然汉朝、唐朝、明朝都曾经彻底打败过蒙古高原的北方游牧民族,但是他们都无法实现对蒙古地区的长期占领,也就无法彻底征服蒙古地区。这也是为什么明朝没有实现对蒙古地区的有效统治的原因。

中国历史很长很复杂。我想问的是元灭亡之后,明朝为什么不把元的所有疆域都恢复过来?

首先明朝只是推翻了蒙古在中国的统治政权,而蒙古地国并没有完全灭亡,在亚欧还有很多王国,所以明朝根本无实力远征,灭掉蒙古占领的国家。若明朝想征战蒙古占领的这些国家,由于远离本土作战,后勤难保障,还会出现水土不服,不但征服不了蒙古占领的国家,还会损兵折将,必会让明朝气大伤,最后还有可能导致朱元璋江山都坐不稳。为什么呢?因抗蒙入侵的组织还很多,若朱元璋派大军元征,国内的军事实力就很空虚,那些抗蒙的组织就会从新造反,争夺天下,天下又将会大乱,陷入内战。所以朱元璋只收复了被蒙古侵占的土地,恢复了中国的版图,不在继续征战,是明智的选择,也才能保住他打下的江山,和稳坐江山。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。