同是削藩,为什么七国造反失败,燕王朱棣造反却成功了?

为什么七国造反失败?

首先,我们先来说一下七国造反的导火索,公元前154年的冬天,楚王顶着凛冽的寒风来觐见皇帝,每年各个诸王进京觐见皇帝,是他们必须走的一个流程。然而就是因为楚王的这一次进京觐见皇帝,才引起了历史上最著名的“七国之变”。

话说这个楚王刘戊,他是汉景帝的堂弟,他祖父是刘交。他祖父当时在楚地称王二十多年,当时手下有三名重用的心腹大臣,分别是穆生,申公和白生。当时国家太平,人民安乐,等刘交死后,到了他儿子刘郢接班后依然也还是很顺利,因为他继承他父亲刘交的遗志,依然重用者这三位他父亲的心腹大臣,从而使得这个国家依然太平,人民依然安乐。

但是等到了刘戊这一辈就完了,刘戊这个人啥也不是不说,还是个贪财好色之徒,肚子里一点墨水没有的那么个玩意。他一接班以后就彻底大变样了,他开始利用他的权力大肆放纵花天酒地,什么也不管。而且他不像他父亲,他根本不管不顾这三位对他家忠心耿耿的大臣,根本不搭理他们三位。这三位大臣多次觐见无果,心灰意冷了,纷纷告老还乡了!

当时的汉景帝刚刚继位不久,薄皇后一命归西,全国一片哀悼声。但是刘戊一点没收敛,依然吃喝嫖赌,荒淫腐化的过着自己花天酒地的生活,根本不懂得收敛自己。天下哪有不透风的墙,就他那点破事大家都心知肚明的。

当时有个叫晁错的人,简单介绍下这个人。他是在汉景帝当太子的时候,还没登基做皇帝的时候就是他的老师,这个人智商极高,他极具慧眼,想到了削藩,他当时觉得为了汉室基业必须这么做!所以当时正好借着刘戊进京觐见汉景帝的时候,晁错就借着刘戊在薄皇后丧葬的时候,与人通奸这个事情,跟汉景帝报告了。与人通奸这个事情依照律法应当斩首,但是这个事情让汉景帝很为难,毕竟是亲戚。而且与人通奸这个事情吧,你说大可大,说小就小,所以当时汉景帝想来想去,没有砍了刘戊,只是削了他楚王东海郡,作为处罚。

但谁都没想到,这个刘戊就成了削藩的引火线,此后这个晁错就开始了接二连三的打“小报告”,他随便找了点儿不大丁点的事情,就开始鼓动汉景帝削去刘遂的常山郡,然后又以“卖爵罪”削去了刘卬的六个县。

就在晁错鼓动汉景帝大肆削藩的时候,吴王刘濞一看,这不完犊子了吗,要在这么坐着等死,不想办法,接下来死的就是我了,他当时就想到了造反。但是要造反单凭他一个人是不可能的,所以他得想办法联合众王。

他第一个就想到了刘卬,因为当时刘卬正好刚刚被汉景帝削了封地,正憋着一肚子气呢!所以他是首选,而且刘卬这个人敢作敢为,非常勇猛,找到他就相当于找了一个好帮手了!当时刘濞就派他手下应高去找了刘印,几番客套之后就单刀直入,添油加醋的说了一堆。意思大概就是说咱们如果坐着等死不想办法找出路的话,迟早得让汉景王给弄死。

当时刘印听到这个话心理就已经心动了,但是他按兵不动,又对这个应高说这样可不行啊,身为人臣怎么能做这个大逆不道的事情呢?他这话意思是试探他的真实性和可靠性呢,行不行给自己一个台阶,话别说太死。

应高也不是傻子,他当时就跟刘卬说,当时出现了两大征兆。一个是百年难得一见的彗星,另一个是蝗虫四起。天下有大事发生的时候,必然会有一些征兆。刘卬还是沉着气不说话,然后应高又说了,他说:“这个晁错鼓动汉景帝削藩,天下诸侯早有反叛之意了,而且刘濞吴王已经做好准备了,就等着您的一句话,便可立即发兵直取涵谷关,守住荥阳这个军事要地,占领敖仓的粮道。”“等兵马一到共同进军长安,天下就手到擒来,犹如探囊取物了,到时候您与大王平分天下不是美事吗”。

这个刘卬听到他想听的话心理也就放心了,由此刘卬就正式的上了这趟破船了,而且当时不但他自己上了这个破船,当时他还鼓动齐、菑川、胶东等国,一起上了这趟破船。当时在这趟破船上的有刘濞,刘戊,刘遂,刘卬,刘雄渠,刘贤,刘辟光一共七国,而他们起兵造反得找个理由,找个借口,不能啥也不说就是干,所以当时他们打着:“请诛晁错,以清君侧”为口号,正式开启了起兵造反,反汉之路,也就是当时赫赫有名的“七国之乱”。

为什么说他们这个是个“破船”呢?因为他们造反失败了,失败那是必然的。这里我们简单说一下七王当时对敌的汉景帝。汉景帝本来是没有继承权,是不可能当上皇帝的。不过,只能说他命好吧,他父亲汉文帝的四个儿子纷纷夭折,所以汉景帝刘启就顺理成章的继承了这个皇位。刘启这个人是个典型的公子哥儿一枚,年轻时期生长在深宫大院,脾气暴躁,性格容易冲动,有一次他和刘濞的儿子下棋,一言不合就抄起棋盘就把人家狠狠揍了一顿,由于下手过重活活把人家打死了。虽然当时汉文帝向刘濞道歉了,刘濞也没好追究,但是杀子之仇是忘不了的,汉文帝一再告知让刘启收敛一点,但是屡教不改。

好在随着年龄段增长,阅历上的磨炼,他渐渐也明白了不能浑浑噩噩的,不能再像以前那样的混下去了。毕竟流着皇家的血,还是多少有一些血性的,终于迷途知返了。在他32岁登基的时候,已经蜕变成一个成熟的政治家了。

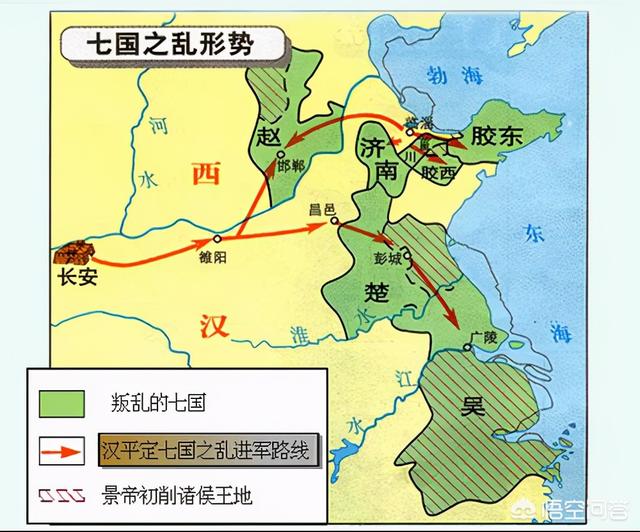

当时他继续推行他父亲的政策,而且当时把汉朝繁荣推上了一个历史新高度,历史上被称为,“文景之治”。七国之乱发生后,吴王刘濞利用自己多年积累的人脉,集齐了二十多万人马,并联合当时七国发动的造反。当时汉景帝有点懵圈了,他很后悔年少时期错杀了刘濞儿子这个事情。面对着大兵入境,刘启当时有点慌了手脚。当时众大臣建议杀了晁错,以此来平息这次的叛乱。所以刘启果断的杀了晁错。

但是杀掉晁错以后根本没有平息这场叛乱,刘濞蹬鼻子上脸,觉得汉景帝啥也不是,就想干他。刘启这次算看明白了,他这个时候才反应过来,一再妥协都是白搭,还得靠武力才能解决这场叛变,同时也后悔杀了晁错,但是也没办法回头了。于是决定开始反击,当时他派周亚夫率领大军应战。

在这次平反的战争,当中还发生了一个小插曲。当时叛军猛打梁国,周亚夫不救援,即使汉景帝下旨,周亚夫也没增援。因为在一次酒后失言的时候,汉景帝承诺把皇位给他弟弟刘武,所以即便他周亚夫不增援,刘武也得使出吃奶的劲,誓死守住,反军一看也杀不过去只好转路,开始攻打周亚夫。当时周亚夫也看到这一步了,所以背后偷摸的把反军的粮草给截断了。叛军的粮草供不上,仅仅三个月时间军心大乱,没办法了啥招没有只能退兵,这个时候周亚夫乘胜追击率领精兵,用了仅三个月时间平定的七国之乱。

总结下这个七国叛变为什么会失败呢?根据历史上记载,这七国这几个人,要不就是花天酒地,纯纯的纨绔子弟;要不就是有勇无谋的武士,还是实力不够而且人多了每个人心理各怀鬼胎,事情就多,意见多了也容易乱了阵脚,而且手下忠心的人太少。反之汉景帝派出的两员大将。虽然也有意见不合之处,但是他们占足了天时地利人和,所以七王失败是必然的。

那为什么后来到了明朝的时候,朱棣就能造反成功呢?

人们都说成功是留给有准备的人的,朱棣本来就和那个汉朝这几个王的角色不同。朱棣早些年就是一个肚子里有墨水的人,而且他骁勇善战,有勇有谋,也很受朱元璋的喜爱。只是碍于他不是马皇后马氏亲生儿子,而且关于他的身份也是众说纷纭,又说他是元朝妃子所生,还有人说他是宫女所生,关于他的身世也是一个谜,所以没办法继承皇位。

虽然他一再对外宣称他是马皇后马氏所生,但是他自己心理清楚,无论他怎么说也改变不了他不是马皇后所生的事实。而且朱棣善用人才,作战经验丰富,在军营摸爬滚打多年,兵马雄厚。反观朱允炆,则太过优柔寡断,太过妇人之仁,两人实力悬殊。

另外,朱允炆太过重用他手下的三个人方孝孺,黄子澄和齐泰。他们三个人属于纯纯的书呆子,毫无作战经验,只会纸上谈兵,根本一点经验没有。就是因为朱允炆太过信任这三个玩意,所以导致有三次能顺利擒住朱棣的机会全部错过了。而且还重用了一个军事白痴李景隆,兵败逃回来也没治罪,导致最终这个李景隆开了京门,直接把朱棣引进京城内,彻底造反成功!

对比历史上最有名的这两次藩王造反,我们不难发现:靖难之役当中,主帅要比齐国之乱聪明很多,而对敌的君主则要相对弱一些。相比汉景帝身边的一群神队友,朱允炆绝对是被身边队友给坑了,才会打输一场原本必胜的战争。

同是削藩,为什么七国造反失败,燕王朱棣造反却成功了?

七国造反失败,主要是朝廷军队在周亚夫的带领下采取了正确的战略战术,再加上梁王的拼命抵抗,使得朝廷军队最终击败了七国判军。七国判乱的起初,判军声势浩大,汉景帝慌了手脚。如果中央军队与判军硬碰,中央军队很有可能要战败。周亚夫采取避实击虚的战略,袭其粮道断其供给,导致判军战斗力大降,然后趁机打败判军。朱棣造反成功主要原因就在于建文帝用人不当,顾忌太多。当时朝廷的兵力远超朱棣军队,却派了一个草包将军李景隆去指挥,导致朝廷军队在占据优势的情况下反被击败。在燕军攻城时又让李景隆守城,结果李景隆开城迎接燕军,使得朱棣顺利攻入南京并登基称帝。建文帝还下令在战场上不得伤害朱棣,使得朱棣多次在战场上得以逃脱。对中央朝廷来说,七国之乱的形势远比燕王造反的形势凶险,但是西汉中央政府军队消灭了判军,而建文帝的朝廷军队反被燕打败,而且南京城都被燕军攻占。这与当时的两位皇帝的素质也有很大关系。汉景帝富有政治经验,一是点将得当,二是拉拢住了梁王,有了梁王的拼死抵抗,为其争取了部署兵力的时间。而建文帝太过稚嫩,用人不当,一误再误,而且昏招迭出,在占据优势的情况下丢了江山。

同是削藩,为什么七国造反失败,燕王朱棣造反却成功了?

西汉时中央政权强大,还有能征惯战的将领因此成功了。燕王朱棣造反却成功了,我认为主要有以下原因:

第一,朱元璋为了保证皇权能交到建文帝朱允炆的手上,杀光了了可以御敌的开国功臣。当燕王朱棣造反时朝廷已经没有可用之人,朱允炆的那些将领根本就不是朱棣的对手。

第二,朱棣是一心一意要篡夺自己侄儿的江山的,可朱允炆是无论如何也不愿意杀害自己的叔叔的。这就使得将领们畏首畏尾不敢放开手脚,杀了朱棣人家可是亲叔侄不杀那就要吃败仗。

第三,朱元璋原本是要诸侯王来保卫皇帝的,这也为朱棣造反留下口实。朱元璋千算万算还是没算到,造反的是自己的儿子。番王的勤王,让朱棣有了借口师出有名。

第四,朱允炆刚当上皇帝就迫不及待的削番。没有讲究策略和方法,年轻的朱允炆怎么能敌得过老谋深算朱棣呢?这时候只应该安抚,而不是盲目削番。听信一群文人的建议,可是在战场上这些人是起不了多大作用的。

第五,朱棣一直追随朱元璋打天下常年领兵在外。御敌于国门之外,对战争的熟悉程度是朱允炆这样一个少年远远都比不了的。

总得来说,建文帝朱允炆削藩时机未到。急于求成使得功败垂成。同是削藩,为什么七国造反失败,燕王朱棣造反却成功了?

刘邦和朱元璋在建立帝国之后,同样采取的是分封儿子为王的政治体制。其目的都是为防止外臣作乱,但其弊端则是不能防止诸侯作乱。

汉景帝削藩意志坚定汉景帝时,汉朝分封的各诸侯王早以不听朝庭号令,各自为政,蠢蠢欲动。晁错削藩直接给了各诸侯王造反的借口。汉景帝为了不给各诸侯王以借口,虽然杀了晁错,但仍然不能让各诸侯王罢兵,只能付诸武力解决了。从削藩开始到出兵平叛,汉景帝的目标是明确的,虽然杀晁错对削藩有过怀疑,但最终决定出兵。景帝目标是明确的,曾经不顾窦太后反对,派梁王坚守睢阳,因为他知道,此时朝庭和各封王之间不是你死就是我亡。

建文帝急于削藩建文帝同样明白各地藩王的威胁,但评心而论,明朝的藩王实力是若于汉朝诸侯王的。建文帝急于削藩是有些操之过及的。

首先,汉代诸侯王是有土地的。

其次,诸侯王在国内可以自认官员,除了丞相由中央指派之外,其他官员自己说了算,这就意味着可以独揽大权,把丞相架空。

第三,国内的税收都是自己的,除了过年的时候上点贡之外,其他都是诸侯王自己的。

第四,军队,诸侯王国内的军队有诸侯王统领,而且军队不受大汉中央朝廷的调遣。

明太祖朱元璋重新恢复分封制,也不是不知道汉朝“七国之乱”与晋朝“八王之乱”的教训。所以对于诸侯王也是管理非常严格。

明朝规定,藩王“世世皆食岁禄,不授职任事。”也就是说,明朝的藩王不能够担任官职,也不可以干涉朝政。

除此以外,明朝的藩王宗室,无论吃穿用度等全部都有严格限制,稍微僭越都会受到严格惩戒。明朝各地的宗室藩王,没有皇帝诏令,不得随意离开封地。

相比而言,明朝藩王对中央朝庭的威胁要小些。汉文帝并非不知道诸侯王对朝庭的威胁,先后有济北王和淮南王造反,但文帝深知自己帝位不稳,不宜大动。建文帝刚刚继位,急于削藩,迫使各藩王不得不反抗。首先朝臣的能力以及各自身能力没有清醒认识。

诸侯也好藩王也好其目的都是为保卫朝庭的,是一柄双刃剑。若是建文帝不急于削藩,即使朱棣有意谋反,其他各藩王未必会认由其独大。

无论是汉朝还是明朝,从结果来看,宗室搳据势力的彻底解决,最终凭借的还是政治手段。汉武帝的推恩令以及朱棣对藩王权力的进一步限制。但这一切的核心仍然取决于皇帝能否服众。没有军功的帝王是难以服众的!建文帝虽然继承帝位名正言顺,但资历尚浅,不能对下面形成威势。打工仔跟谁都是打工仔,所以在与朱棣的战争中,投降的人比较多。

建文帝优柔寡断朱棣得知建文帝意欲削藩,曾经轻自去南京,但建文帝却犹豫,不肯下手,最经放朱棣回藩国,甚至在与朱棣作战过程中,下旨

不得加矢刃于燕邸,使朕有杀叔父名

如此婆婆妈妈,怎么打得过朱棣。

建文帝丢掉江山,后世往往责怪李景隆,其实有建文帝这种旨意,即便有周亚夫在,也很难活捉朱棣。李景隆的任用也进一步说明建文帝在选贤任能上是很差的。

因此,建文帝削藩失败是对于时势的认识不清以及他个人近乎迂腐性格所导致的结果!

同是削藩,为什么七国造反失败,燕王朱棣造反却成功了?

七国之乱发生在西汉景帝时期,大约三个月左右就被平定了。

燕王靖难发生在明朝建文帝时期,大约足足打了四年,最后燕王朱棣成功夺取了皇位。

三个月左右就被平定,打了四年成功夺位,这个反差的确不是一般的大!

要想把它俩儿的成败准确地解释清楚,就需要把体制、经济、军事等诸多因素综合起来分析比较,其中还要加进去军事上的偶然因素。

这里只从其中最重要的一个因素——人来比较一下。

刘邦和朱元璋在建立王朝之后,都做过相同的一件事儿,那就是杀戮了不少功臣。

刘邦只是清除掉了那些异姓王,那些功臣集团却一个都没有动。这就给自己的继任者留下了大量的人才。

朱元璋在建立大明王朝之后,先后杀掉了大量的功臣。等到了建文帝登基的时候,其实也没有多少功臣可用了!

建文帝因为其父朱标离世而成为皇太孙,在爷爷朱元璋手把手地安排下顺利登基称帝。没有经历过风浪的一帆风顺,有时候并不见得就是一件好事儿。

汉文帝则是在诛吕之乱后才成为皇帝的,在很有可能成为傀儡皇帝的情况下,迅速地掌握了大权。那一帮子功臣都被他收得服服帖帖的。

朱元璋留给建文帝的都是不扎手的荆棘棒,用起来虽然不扎手,但是威力却也逊色了不少。建文帝自己则几乎没有发掘培养出什么人才来。

汉文帝的那些老功臣们,虽然用起来扎手,但是在关键时候还真是顶用。汉文帝自己还发掘培养了不少人才。

汉文帝听了贾谊的建议之后,实际上已经开始有计划地进行削藩了。汉景帝采纳晁错的建议削藩,虽然看起来有点儿冒失,但是也并不是突然的举动。

建文帝才是一个突然的举动,在之前并没有什么前序的铺垫。而燕王朱棣则是提前做好了准备。

这就是两者之间的差距!差距其实在刘邦和朱元璋那里就拉开了!

【我喜欢以连续的眼光看待历史上的节点。】

【非常感谢您的阅读、点赞、转发、评论。如果喜欢敬请关注@寄暇学宫】

同是削藩,为什么七国造反失败,燕王朱棣造反却成功了?

出现这种情况并不奇怪,原因很简单!因为在汉景帝削藩时,正值汉朝中央实力强大之时,所以从实力对比上,以吴王刘濞为首的七国丝毫占不到便宜!

而且,汉景帝用对了平叛人才——周亚夫。周亚夫是绎侯周勃之子,在军事指挥上极有造诣。

正是由于他的正确指挥,釆取了先截断叛军粮道,在叛军因饥饿而军心大乱之后才下令全线出击,从而使看似气势汹汹的七国叛军,被朝廷迅速镇压!

此外,梁王刘武的坚持抵抗,也为周亚夫的胜利提供了必要条件!由此可见,无论是天时还是地利或是人和,几乎全部被朝廷占据。两相对比之下,七国叛军哪里有取胜的希望?

而明朝发生“靖难之役”时,则与汉朝的形势有所不同。首先,建文帝朱允炆就不是一个成熟的君主!

从他任用齐泰、黄子儒、方孝儒,等只知务虚不知务实的空谈之辈操纵朝政,妄图施行复古改制的做法看,朱允炆就很不成熟!如果把明朝比做一个人,那么朝廷就是人的头颅。只有头脑不乱,才能有条不紊的调动明朝的庞大躯体!

可是如果朝廷上都是一些空谈之徒,必将导致制定的政策脱离实际。很不幸,建文帝治下的朝廷就是这个样子!

此外,朱允炆派出的平叛主将也没有周亚夫之才,并且还要受到朱允炆“勿使朕有杀叔之名”的约束,从而屡屡失去杀死燕王朱棣的良机!

试问:在朝廷政令不明,前线将军又有所顾忌的情况下,怎么能指望政府军迅速镇压燕军的叛乱呢?况且政府军的指挥官,在军事素质上又不如燕王朱棣呢?

所以,别看表面上建文帝拥有全天下的兵力与财富,而朱棣只是以一隅之地对抗中央,但却依然给朱棣留下了许多回旋空间!结果,当战争持续了数年之后,朱棣采取了“绕开两厢,直捣中央”的策略,以破釜沉舟的决心,一举打到长江北岸!

而这时由于朝廷的兵力来不及回援,建文帝便以裂国分疆为条件向朱棣求和,然而由于朱棣已经胜券在握,又哪里肯接受半壁江山?他要的是取朱允炆而代之!于是,便命令燕军渡过长江,在李景隆的配合下,一举攻破了南京城,迫使建文帝举火自焚!

朱允炆的失败,主要还是由于他既不能识人,也不善于用人,硬是将一手好牌打的稀烂!这样不成熟的君主,又怎么能够长久呢?内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。