玄武门之变时,为何没有救驾的军队?难道李世民控制了天下兵权?

玄武门之变时,并非没有人救驾,不但有而且还有两股军队。其次,在当时,李世民并没有控制军权。

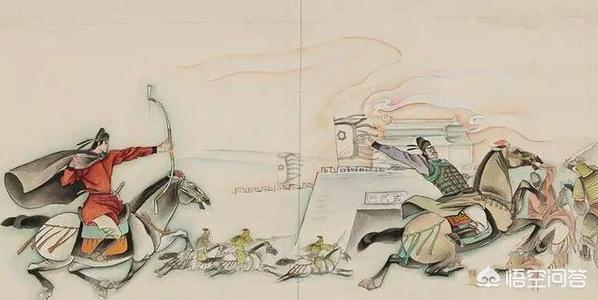

第一波救驾军队:太子李建成和齐王李元吉的宫府兵救各自的主子驾,领头的是太子的死党冯立、薛万彻。

第二波救驾军队:南衙兵和北门兵。

值得注意的是,玄武门之变参与其中的军队并非正规军队。而是太子东宫长林军、秦王府和齐王府私家军。除太子军队人数达到2000左右,其他两府人数至多不超过800人。

私自募兵在古代本是谋逆的大罪,然而在李唐王朝,却是李渊在打下江山过程中,为了提高作战效率且平衡几个骁勇善战的儿子,所特意赋予的权利,但这也为玄武门之变留下了隐患。

当时,玄武门之变已是箭在弦上不得不发的必然事件。导致这一事件发生的必然原因,是太子李建成与父在内治理朝政中,与在外平定四方征战南北的二皇子李世民,长期积怨所形成的格局作用的结果。

二皇子在无数场生死搏斗中,所积攒的人才和战果,使得李世民赢得民心深受爱戴,与另一方长期被迫牵制的大皇子产生强烈的对比,功高盖主必然导致人心蠢蠢欲动。人心的波动不可能坐以待毙,这场生死的较量始终是要解决的,面对迟早被清算的下场没有任何退路而言,于是玄武事变应运而生。

而李唐王朝实行卫兵制,面对李世民拥有绝对控制权的私家军队是如何绕过玄武城门进入皇城内部呢?其实当时在唐王朝城门管理实行城门郎、监门将军、中郎将的监督机制。而恰巧负责城门郎官职的常何是李世民旧部,监门将军敬君弘被其收复。于是,在假传圣旨给李元吉和李建成,待二人进入玄武门后随即关闭城门将其援兵阻绝,是没有及时支援救驾的原因之一。

在杀死李建成和李元吉后,逼宫李渊面对的是王朝正规军南衙兵和北门兵。面对李建成和李元吉残部四散,正规军召集时不我待,二皇子势力局部高涨形成敌高我低的态势,强行对抗必定两败俱伤,王朝过度的时刻这于国于家更无益处,所以最终李渊让位。

玄武门之变时,为何没有救驾的军队?难道李世民控制了天下兵权?

怎么没有救驾的?玄武门之变发生之后,总共有两波救驾的军队!

第一波来救驾的是太子李建成和齐王李元吉的宫府兵,领头的是太子的死党冯立薛万彻。李世民带领长孙无忌、尉迟敬德、侯君集等人发动玄武门之变,太子李建成被当场射死,齐王李元吉身中流矢,逃了没多远,被尉迟敬德赶上杀死。

然后,李建成东宫和李元吉齐王府的兵马就来了,带头的是冯立和薛万彻,带领二千军队屯扎在了玄武门外,不但如此,冯立薛万彻他们竟然还把玄武门的屯营将军敬君弘杀了。

当时秦王李世民手里的兵马并不多,但是秦王阵营并没有乱,因为太子和齐王已死,他们大势已去,李世民让尉迟敬德出示李建成和李元吉的人头,东宫和齐府的人马一看,嗯,主子死了,大势已去, 反正也杀了个把人,就当给太子齐王报过仇了,另外他们又不敢把李世民怎么样,于是冯立带着大部分人都散去了。

薛万彻原本想带人攻击秦王府,一看太子齐王的人头,也带领手下逃入了深山。不过后来他又归顺了唐太宗。

这第一波人主要是太子和齐王的人,为的是救太子李建成和齐王李元吉的驾。

第二波,南衙兵和北门兵。这波人才是重中之重,因为南衙兵和北门兵是禁军,不听李世民的,也不怕李世民,所以李世民没敢自己去见李渊,而是让尉迟敬德去的。

而且尉迟敬德是穿着盔甲持着长矛去见李渊的,为什么呢?

南衙北门兵马,及二宫左右,犹相拒战,敬德奏请降手敕,令诸军兵并授秦王处分,于是内外遂定。原来是要尉迟敬德胁迫李渊交出禁军的军权,所谓“令诸军兵并授秦王处分”是也!

要说南衙兵和北门兵,必须先简略的讲一讲唐朝初年的军事制度。在地方,唐朝沿袭北朝和隋朝的府兵制。

也就是在全国各个州府,划出一块地方,专门屯兵和练兵,这些兵平时种地种田,国家一旦有战事,朝廷征召,就得拿起武器应征入伍。

这种专门的军事区域,称作折冲府,最多的时候,唐朝有六百多个折冲府。这些折冲府分为上中下三等,每府人数约为1000-4000人不等,而且每个府都要轮流去京城守卫京师一年。

这六百多个折冲府,大概有三百多个分布在唐朝的京畿附近,也就是关中地区。

那么一旦打仗,这些府兵由谁来统领呢?就是下面要讲的十六卫。

在中央,唐朝建立的是卫兵制。

在唐朝京畿附近,也就是关中地区,共有十六个卫。分别为:左右卫、左右骁卫、左右武卫、左右威卫、左右金吾卫、左右领军卫、左右监门卫、左右千牛卫。

其中后四卫,左右监门卫掌管长安城诸门禁卫,左右千牛卫统率千牛备身等为皇帝侍从、仪卫。这四卫算是都城禁军,其他十二卫是京畿拱卫禁军,并且平时一旦有战事,都是由其他十二卫带领下面折冲府的兵去打仗。

因为十六卫官署在皇宫之南,所以史称“南衙府兵”。而一般意义上说的南衙兵则主要是指左右监门卫、左右千牛卫这四卫,因为这四卫负责长安城的安全,所以南衙兵也叫南衙禁军。

《神探狄仁杰》里,李元芳就是千牛卫大将军。

咱们前面不是说过,折冲府有三百多分布在京畿附近,另外地方的折冲府,每年也有一部分要来京师卫戍,所以,包括下面的府兵,都由这十二卫统领,每卫平均大概有军队25000-40000人。

因此,虽然秦王李世民夺取了玄武门,可是还有左右监门卫、左右千牛卫等四卫的南衙禁军掌握在唐高祖李渊的手里,由于这四卫不统率下面的府兵,人数比其他的十二卫少的多,据说合起来仍有四千多军马。

除了南衙兵这四卫,则还有皇帝亲自掌握的皇宫禁军,即北门左右屯营,史称北门兵。前面那个被薛万彻干掉的屯营将军,就有可能是北门屯营将领。

北门屯营本来是南衙的下属机构,但是它是直接负责皇宫宫禁安全的,守卫的是皇宫北门玄武门,是禁军中的禁军,所以由皇帝亲自掌握,因此实际上是皇宫的禁军。

这两个营,怎么也得有几千兵马吧。

北门左右屯营到唐玄宗时发展成了北门四军,即左右羽林军、左右龙武军,各有兵马1.5万左右。史称北衙禁军。

通俗地讲,南衙军即护卫长安城的禁军,北门军即护卫皇宫的禁军。

在唐太宗李世民和他的属下拿下玄武门之后,其实还有南衙兵和北门兵这些禁军他们没有搞定。太子李建成和齐王李元吉是杀了,可是李渊手里还有这些禁军。所以李世民没敢亲自去见李渊,而是让尉迟敬德去,目的就是胁迫李渊交出这些禁军的兵权,因为“南衙北门兵马,犹相拒战”。

南衙北门的兵犹在拒战,当然是在护驾。

然而到了这一步,李渊也没办法了,只好承认李世民夺权成功,于是召见了李世民。

结果“世民跪而吮上乳”,没羞没臊。更加惊人的是李渊“体有三乳”。一家子都是奇葩。

玄武门之变时,为何没有救驾的军队?难道李世民控制了天下兵权?

这个问题老梁来回答。

为什么没有护驾军队?你快拉倒吧!李世民撑死了也就是个王爷,手巴掌再大,他也不可能把全天下的兵马笼在手里,毕竟最上头的李渊他也不乐意不是?

李渊不看着点李世民手里的兵权,他也不用当什么皇帝了,早退休搁后宫里头吃起了闲饭,就像刘邦的爹弄个太上皇的帽子该吃吃,该喝喝去了。

所以玄武门之变,还就是有护驾的部队,不多就两波。

说道这里估计有小伙伴要问了:“既然有护驾的部队,咋还就让李世民给把这事给办成了?”

今天咱就把这事给大家伙分析一下。咋说呢?这全天下的兵马他其实是分两波力量的,一个是诸位皇子手头上的私兵。

这其实也是没有法子的事,毕竟唐朝接受的是大隋的天下,而大隋承接的是南北朝时期,南北朝时期咱大华夏是很混乱的,大隋虽然结束了这段混乱,但他的国炸也不长,就两代帝王,还不足以消弭这种混乱,加上你承接大隋的产业这也得打不是。

所以唐朝建国的过程中为了提高效率,这每个成年的皇子手里头都是有一定数量的私兵。

而李世民玄武门之变用的其实就是手上的私兵,有多少呢?大约就七八百人,毕竟你要是太多了的话,李渊他也不放心,总会有一个限制,不可能给你个三五千人的编制,那纯粹是给自己找麻烦。

而太子李建成这块相对来说就比较多了,人家的编制是有名字,算是正规军的一部分,叫长林军,掐头去尾两千人,再加上李元吉同样有个七八百的私兵。

而李渊手里捏着的才是全天下的兵马,他这人数虽然多,但有一个尴尬的问题,没有他的旨意,就算是别人将长剑捅到心口上,你也不能动兵,不然这就是造反的大罪。

说道这里估计有小伙伴要问了:“这太子他的士兵为嘛就多呢?”咋说呢?最开始打天下的时候,李世民是作为统帅使唤的,这大唐的地盘咋也有个一多半是他打下来的,所以李世民在军队这块的威望是很高的,那么在打仗的过程中你说人家手底下人才济济那也是不过分的。

您瞅瞅这是要人有人要兵有兵的,李渊当然的防着点李世民,要不老说皇家无情亲呢?

所以李渊就要限制李世民的权利,扩大太子李建成的影响力。

但李建成在军队中还真就没法和李世民想抗衡,所以李建成最终培养出来的体系是文官体系,在朝堂上有着足够的话语权,所以只要日子过的够久,李建成最终会压到李世民,其实这个形式已经开始慢慢的呈现出来,要不然李世民也不会发动玄武门之变,被逼的急眼了。

那么李建成一直培养文官体系也是不成的,他也会插手军队上的事务,一步步的蚕食。

举例说明

当年暴揍刘黑闼的时候,李世民刚解决了这货的主力,就在当月,撤销了山东道行台,把河北控制到了手里头,随后第二次干刘黑闼的时候,用的就是李建成。

李渊就是这么拉偏架,李建成在军队的威望还是不如李世民。

所以李建成手里的兵要比其他王爷的私兵要多,再说人家是太子嘛?这个权利还是有的,名正言顺,其实防的就是李世民。

那么这么多的防御手段,咋就没有防住李世民呢?这就得说整个玄武门之变的过程,咱的吧嗒吧嗒其中的味道,吧嗒出味来了,再说这两波护驾兵丁,这就简单明了了。

咱现在明白了李世民的手上有七八百人的部队可供调遣,再多就拉不出来了,那得用李渊的圣旨才能调的动。

所以玄武门之变讲究的是一个隐秘快速。

于是李世民就用假圣旨,把李建成和李元吉给哄到一块去瞅李渊,在这个路上,引伏兵杀之就完事了。

擒贼先擒王吗?以后的事就好办了。

但问题是,你搁那埋伏呢?七八百人,这可不是啥纸人叠吧叠吧能揣兜里装起来。

于是他们就选择在玄武门这块动手。

说道这里估计细心的小伙伴一直有一个问题:“那么这守门的官军,就这么瞪着一双大眼珠子瞅?他们也不管管?作孽啊!”

这不用问?就玄武门这块差不多已经被李世民给渗透了。

这里守门就有三个官,毕竟皇宫的大门三人还有个制衡,这要是一个人容易出问题。

这里面值得说道的是,有一个叫常何的人,这家伙打从瓦岗军那会投奔过来,就一直跟着李世民打天下,这不后来安稳了,被李建成挖墙脚给挖走了,只是让李建成没有想到的是,这哥们是人在曹营心在汉。

不然李建成也不会打这里进去见李渊的,你看李世民早就开始算计李建成了。

所以李世民带着兵带着武器就进去了,而李建成来的时候。

“太子把武器留下!带的人少点!”

毕竟这是面见皇帝,你带太多的人,还带着兵器这就不像话了。

于是李建成带了一小撮人就进去了,这就尴尬了,李世民人多还带着武器,李建成人少就提俩拳头,这顿砍,李建成先是被弄死了,可这李世民却落到了李元吉的手里头,好悬没用弓弦把他给勒死。

后来要不是尉迟恭及时增援了一家伙,用箭把李元吉给射死了,到时候估计活下来的王爷就是这李元吉了。

那么到了这个时候,又发生了什么事呢?

李世民把事给办了,但他不敢去见李渊,让尉迟恭去见的李渊,在这里咱得着重说明一点,尉迟恭是披着铠甲,拿着武器进去的。

这一点说明了什么?说明了护卫李渊的禁军至少一多半都落在了李世民的手里头了。

所以护卫皇宫的部队肯定是起不到护驾的作用。

那么护驾的士兵是那来的呢?第一波是李建成的部队外加李元吉的私兵,这波人来了直接就被挡在了玄武门外头,他们虽然比李世民的人多,但进去就得攻城,两三千人也不够看的,但就算是如此还是将把手玄武门的敬君弘给杀了。

可这又能如何呢?里面的李世民已经把事给办妥了,李建成和李元吉的死将这波护驾部队的信心动摇了,他们就撤了,该跑的跑,该躲的躲,大势已去。

第二波就是李渊的兵

这算是禁军的一波人,毕竟你不可能把所有禁军都揽到怀里。可这个时间点,尉迟恭这都进去和李渊聊天了,这又能起啥作用呢?他们还不在李渊的身边。

李渊考虑的是,他现在能挑大梁的儿子俩死了,就剩下眼前这个杀气腾腾的,但不敢靠近他的儿子了,他要是对这儿子动手,就剩下一堆没能力或者年幼的。

“算了!”一声叹息过后,李渊就那样了!

好了,今天就写到这里,喜欢的朋友加个关注,顺手点个赞呦!

玄武门之变时,为何没有救驾的军队?难道李世民控制了天下兵权?

李世民当然没控制天下兵权,事实上直到李世民发动玄武门事变时大唐王朝的朝臣和军队依然是听命于李渊而不是李世民的,就双方的绝对实力对比而言:李渊完全足以碾压李世民。然而李渊尽管具备完全碾压李世民的实力,可在玄武门事变之时我们却没看到一个朝臣、士兵站出来为李渊说话,而李渊自己也放弃了任何抵制李世民的尝试,相当配合地让出了皇位,这又是为什么呢?

首先我们需要注意的是:直接介入玄武门之变的军队并非李唐王朝的正规军,而是太子东宫、秦王府、齐王府各自的私家兵马。这些人不是令朝廷俸禄的,而是由李建成、李世民、李元吉自己出钱供养的,因此这些兵马直接听命于自家主子,而不是对当朝皇帝李渊负责。这和李唐王朝的正规军具有完全不同的性质,也就是说李世民尽管并没控制天下兵权,可对自家的这支私家兵马却是具有绝对的指挥控制权的。同样太子李建成和齐王李元吉麾下也各自有一支唯自家主子马首是瞻的私家兵马——其具体兵力对比大致为:太子李建成麾下有长林军2000人左右,而秦王李世民和齐王李元吉各自的私兵数量大约在七八百人左右。

很显然只拥有这七八百私家兵马的李世民并不具备挑战父皇李渊的实力,即使是面对太子李建成和齐王李元吉也无优势可言,事实上玄武门之变对他而言其实是箭在弦上不得不发的无奈之举。要解释清楚李世民发动玄武门之变的动机其实和李唐王朝初期的政治格局密切相关,也正是当时特定的政治格局导致太子、秦王、齐王麾下各有一定数量私家兵马。从某种意义上而言:玄武门之变其实从李渊太原起兵之时就埋下了伏笔。作为父亲的李渊无疑是幸运的——有李建成、李世民这样如龙似虎的儿子守护着老李家的大唐江山;然而作为皇帝的李渊对谁也不会放心的——在皇权面前亲情往往是脆弱的。偏偏李渊既是一位父亲,又是一个皇帝,所以儿子们能力强对他而言:可就不一定完全是好事了。作为皇帝的李渊必须想方设法在几个儿子之间搞平衡,像利用朝臣互相牵制一样让几个儿子彼此制约。正是基于这一理念他将李建成立为太子,与此同时又让李世民统兵征战于外。

在征战天下的过程中李渊充分授权于每个儿子,这就使他们获得了自行募兵的权力。这在打天下的过程中大大提高了唐军的作战效率,然而也埋下了一个隐患:诸皇子麾下皆有一支只听命于自家主子的私人武装。与此同时在大唐王朝的开国战争中逐渐形成了太子李建成辅佐父皇李渊治国理政,二皇子李世民率领并将征战四方格局。与此同时李建成和李世民在长期的互相牵制过程中矛盾越积越深,随着李世民在征战过程中收揽了大量人才和人心,事实上他已威胁到李建成的太子地位。这时岂止李世民自己生出了取而代之之心,他手下的将士无不想拥立自家主子登基以换取自己的荣华富贵,这时的李世民已成为一个政治利益集团的代言人。李建成方面自然也不会坐以待毙,李建成面对李世民的威胁势必会强烈反弹——无论这威胁是来自李世民主观上想取而代之的意图或者仅仅只是李世民的地位已构成了客观上的潜在威胁。在这样的局面下无论李建成或是李世民其实都没有任何退路,因为一旦对方登基那么势必清算自己。这时二人的妻儿及部属势必会在一旁煽风点火,因为一旦对方登基后展开清算行动势必牵连到他们。

在兄弟俩的皇位之争中李建成和李世民各有自己的优势和劣势:李建成的优势在于他是父皇李渊明立的太子,就法统而言由他继位名正言顺,劣势则是人望相对欠缺(注意是相对欠缺,实际上李建成的支持者也不在少数,只是相比李世民的而言没那么强势而已);李世民的优势在于在漫长的开国战争中收揽了大量人才和人心,然而随着国家局势的日益安定这一优势呈逐渐削弱的趋势——毕竟在和平年代李世民的人望是不足以同李建成的法统抗衡的。事实也的确如此——在使用各种司空见惯的宫廷政治手段展开诸轮斗法后李世民发现:自己根本无法撼动李建成的太子地位,这时他只剩一条路——就是利用自己残存的威望迅速发动一次以军事武力作为后盾的政变,否则真到了天下大定之时自己将彻底失去和李建成对抗的资本。事实上这时的李世民已是走投无路之际被迫孤注一掷,然而李建成身为合法的太子自然不会那么急迫去发动一场政变——毕竟这样做的风险实在太大,若非走投无路是没人敢轻易尝试的。李渊和李建成最大的错误就在于:他们忘了他们身处的是由乱世向盛世过渡的时期——尽管在这一时期李建成的法统优势日益占据上风,但李世民在长期战争中积累的人望优势也依然不容忽视,然而他们低估了李世民在危急关头采取断然手段的决心,始终热衷于通过牵制平衡的宫廷政治手段对付李世民。这时的李世民深知:如果自己按对方设定的游戏规则玩下去注定被玩死,于是索性把心一横发动了玄武门事变。

应该说李世民放出的这一大招完全出乎李渊和李建成的预料之外——在此之前李渊一直试图通过政治平衡的手腕使两个儿子互相牵制,而李建成也一直使用各种传统的宫廷政治斗争手段与李世民博弈,在他们的预案中从来没设想过李世民会发动政变,可以说对此他们是没任何准备的。李世民就是钻了这个空子——他通过伪造诏书的方式让太子李建成和弟弟李元吉一起去见父皇李渊,而他自己则率领秦王府的私家兵马提前埋伏在玄武门。这里有一个问题就是:为什么守卫玄武门的大唐官军会让李世民的私人武装在此设伏?究竟是李世民隐藏得好,而导致他们没能发现呢?还是他们根本就是有意放纵李世民在此设伏呢?要解释清楚这个问题,我们不妨先看看当时的玄武门守将是谁。其实当时唐王朝在城门管理上是有一套监督制约机制的——唐朝的城门由城门郎、监门将军、中郎将三名官员共同管理,只有经三名官员全部核对勘合符无误后才能开启城门,这么做的目的就是为了防止其中某个官员私通外敌,以致于威胁到皇宫的安全。当时玄武门的城门郎是常何,中郎将是吕世衡,监门将军是敬君弘。正是这三个人在关键时刻站在了李世民一边,从而锁定了李世民在玄武门之变中的胜局。这其中常何早年曾参加李密的瓦岗军,投奔李唐王朝后最先跟随的就是秦王李世民,太子李建成与李世民斗法时双方都曾挖对方的墙角,而常何就在这一过程中被李建成挖了过去,不过从玄武门之变中常何的表现来看:李建成是给自己挖来了一颗定时炸弹,事实上常何很有可能一直扮演着李世民的心腹内应角色。与此同时监门将军敬君弘也是站在李世民一边的——本来按规定:进入玄武门的任何人不准携带兵器,连太子都不得例外,然而敬君弘却公然放纵李世民的人马携带兵器进入玄武门。

玄武门事变的当天太子李建成和齐王李元吉入宫后常何就关闭了玄武门,这就等于是将东宫和齐王府的援兵给挡在了外面,从而保证已提前埋伏在玄武门的李世民的人马有充足的时间消灭李建成和李元吉带入宫中的人马。要知道李建成和李元吉带进宫的人马不仅数量有限,况且是没携带任何兵器的,这就使他们在和秦王府人马的火并之中尽显劣势。然而当尉迟敬德率领的秦王府70骑兵赶到时刚才还将东宫和齐王府援兵挡在外边的常何、敬君弘等玄武门守将居然放行了,这就属于明显的拉偏架了。正是尉迟敬德带来的这70名骑兵在关键时刻发挥了关键作用——当时李世民已杀死了李建成,但李世民自己却被李元吉夺过手中的弓箭,几乎险些被李元吉用弓弦勒死。正是尉迟敬德带来的这70名骑兵射杀了李元吉,否则李建成和李世民的储位之争说不定到头来便宜了李元吉。至此李世民已彻底控制宫中局势:尽管大唐王朝的朝臣和正规军此时仍听命于李渊,然而在禁宫之内李世民由于对自家私兵和玄武门禁军的控制,从而就在宫内形成了局部兵力优势,李建成和李元吉的残部见大势已去在顷刻间散去。这时李渊就算想召唤正规军前来救驾也无法穿越李世民的包围圈,那年代又没手机可以通知外面,李渊面对已近在咫尺的尉迟敬德又能为之奈何?李世民趁机逼迫父皇让位于自己,这时李渊已没任何选择——尽管他还有其他儿子,但均为庶出且大多年幼,不足以安定大唐天下;在开国过程中表现突出的就是李建成、李世民、李元吉三个儿子,如今李建成、李元吉已死,也就剩下李世民堪当大任,如果李渊和李世民强行对抗无非不过就是父子彻底反目,闹个两败俱伤,那么这江山是否还姓李怕就难说了。在这样的局面下李渊明智地选择退位——以放弃自己个人权力为代价换取李家大唐王朝的生存。至于朝臣和正规军为什么不帮他也好解释:人家李渊自己都默认李世民抢班夺权的行为了,谁还好说啥呢?

玄武门之变时,为何没有救驾的军队?难道李世民控制了天下兵权?

为国效力和为个人效力有很大的不同之处。如果是为国效力,国王虽然不在了,可是国家仍在,将士们仍然可以为国捐躯;可是为个人效力,人不在了,那就失去了效忠的对象,哪怕你曾经再忠诚,也只能是各自逃命去吧!

李世民在发动“玄武门之变”时,除了李建成和李元吉自己的卫队之外,驻扎在外部的军队确实是没有来救驾的,可即使是这二人的卫队,在看到二人的首级后也纷纷作鸟兽散,这其中很重要的原因就是上文笔者说过的内容。

图片来自网络

未来得及反应在“玄武门之变”前夜,李氏兄弟三人都接到了李渊的诏书,让三人明天到宫里来彻底解决继承人问题。究竟该如何解决,史书中没有记载,但以笔者揣测,应该是不利于李世民,不然,李世民也不会铤而走险,发动兵变。

后世人经常提到李渊后宫内的张婕妤是李建成的耳报神,其实,李世民在宫中也有类似的耳目,只不过后世为了突出李建成和李元吉的恶 ,反衬出李世民的好,故意不说罢了。

一方是有心算无心,另一方是无心算有心,兵变还未展开,其实结局就已经定了。

所以,在李世民的突然袭击中,李建成和李元吉反应不及,分别被斩杀。

从这次兵变中,我们就可以看出李世民的用兵走的是奇、险、快的路数,根本就不给你反应的时间,等你明白过来的时候,人头已经落地了。

李建成和李元吉的卫队虽然发觉不妙,奋力攻打玄武门,可是在尉迟敬德拿出二人的首级后,也只能是做鸟兽散了,既然主人已经不在了,那继续攻打玄武门,是为谁效力呢?

这就是为国效力和为个人效力的不同之处。如果是为国效力,国王虽然不在了,可是国家仍在,将士们仍然可以为国捐躯;可是为个人效力,人不在了,那就失去了效忠的对象,哪怕你曾经再忠诚,也只能是各自逃命去吧!

图片来自网络

尽杀李建成和李元吉子嗣李建成和李元吉虽死,但二人的子嗣仍在,为了斩草除根,彻底不给二人余党利用二人子嗣再次兴风作浪的机会,李世民一不做二不休,尽杀二人子嗣,剩下来的都是一些女儿,也翻不起什么浪来!

李建成和李元吉的余党们即使有拥立二人子嗣找李渊有个说法的念头,到了此时也彻底被断绝。

李世民此举,既是他一生中永远的痛,也是后世诟病他的地方。

作为一个政治家做出这种选择,不能说是全错,因为他毕竟杜绝了可能会出现的隐患,以免新兴的唐朝再次陷入战乱,但这绝不是最佳做法!

为什么不能有人来救驾?长安发生这种大事,相信李建成和李元吉散布在各地的党羽们不会没有反应。但是,唐朝的军制决定了这些人即使想要起兵响应或者报仇,也实现不了。因为唐朝的直接领军权力并不在镇守在各地的都督和总管手里,而是在折冲府里。

这些折冲府的校尉们在没有得到兵部明确的指令时,是不会听从地方总管或者都督的命令发兵的,因此,根本不可能会出现来救李建成和李元吉驾的军队,而且也来不及。

尉迟敬德像 图片来自网络

李渊为什么会采取默认的态度?“玄武门之变”后,李渊的反应一是愣,二是骂,三是默认。

“愣”是没想到李世民会做出这种事情,按照笔者的揣测,虽然李渊偏向李建成,会在这次召见中彻底明确唐朝日后的继承人问题,但也绝不会杀了李世民。

“骂”是李渊没想到李世民下手这么狠,连自己的两个亲兄弟都杀了。在李渊的心理,即是李世民动了手,最大不济也只是把李建成和李元吉二人抓起来,逼迫他们就范,没想到李世民把事情做的这么绝!

“默认”是李渊没有办法的办法。自己最出色的两个儿子,一个被杀,一个是杀人者,自己早晚要把位子让出去,如果反对的话,那这个位子将来由谁来做呢?毕竟自己年事已高,其他的儿子年纪还小。而且以李世民弑兄杀弟,连自己的侄子们也不放过的凶残,自己要是再不表态,那接下来的事情无法预料。

至于召集天下兵马勤王,那就更不可取。唐朝初建,国家并不稳定,南方仍未平定,山东士族仍未诚心归附。此时如果父子之间再起刀兵,即使自己能够杀了李世民,那受损的还不是大唐王朝?不合算!

所以,思来想去,李渊也只剩下默认这一条路可走了。反正,李世民也确实具有一代英主的能力,把位子传给他也是合适的。

图片来自网络

玄武门之变时,为何没有救驾的军队?难道李世民控制了天下兵权?

李世民在打下洛阳,解决掉王世充、窦建德之后,李渊便收回了他手上的兵符,削掉了他的兵权。然后封了个天策将军的虚衔将其闲置于秦王府。

玄武门之变时李世民不但没有天下军权,甚至连像样的军队都没有,只有秦王府中800名亲兵卫队和曾经跟随自己出生入死的那几名死士--尉迟恭、秦琼等人。而且李渊担心秦王对太子下手,开始疏散李世民秦王府的势力,调走了他的谋士房玄龄、杜如晦等人。齐王李元吉为了成功发动昆明池兵变,还以远征需要将领的名义要求调走尉迟恭、秦琼等人。

玄武门政变是在李世民收到安插在太子建成、齐王元吉府上的耳目回报太子齐王将于次日在齐王带兵远征的誓师大会上发动昆明池兵变,将一举消灭李世民及他的臂膀尉迟恭、秦琼等人,这才让李世民不得不痛下决心,连夜策划兵变,先下手为强。因为拖过那个晚上,他将万劫不复,死无葬身之地。

李世民连夜召回手下的文臣武将,谋划妥当后,策反了玄武门守城将军,连夜将八百亲兵带入玄武门埋伏在内。李建成和李元吉做梦也没有想到李世民会跟他们来这手,还高高兴兴的想着美事、吹着小调,以为昆明池兵变是万无一失的将要演变成的事实。

谁知他们一进玄武门就被李世民的特种部队给团灭了。很多人骂李世民杀兄弒弟,无情无义,但是李世民不杀他们行不行?显然不行。因为那个时候李世民还不是皇帝,还没有全部掌控局面,任何一丝的仁慈就可能导致形势翻盘。李世民杀他们就是不给李渊留任何一丝念想和选择的空间。

其实玄武门之变是有人救驾的,那个救驾的人叫薛万彻,也是一员不世出的猛将,他闻讯后带领太子府数千亲兵,拼死冲杀,一度攻打李世民的秦王府,形势危急。最后李世民在政变成功后逼着李渊在没有别的选择的情况下授予兵符调兵镇压,并亮出太子建成的首级,薛万彻眼见大势已去,才带领数十名亲信逃往南山隐居。

整个玄武门政变就是这样子的,仅仅太子建成就有府兵5000人,齐王元吉因为要远征突厥手上还拿到了兵符,随时可以调动数万大军。而李世民只有区区800亲兵,这就是实力对比。

但是李世民是十多岁就献策李渊以5000人的兵力用疑兵之计吓退匈奴10万大军救了隋炀帝的军事天才,并且南征北战,亲自带兵打下了大半个大唐江山的人。什么样的凶险场面都经历过的,什么样的尔虞我诈都亲历过的。所以在夺嫡之争中,始终都比建成元吉快半拍。

无论玄武门之变是多么大的污点,都不影响李世民是一代雄主伟人的历史定位。李世民的胸怀只从一点可以看出,曾经献策李建成杀掉李世民魏征,在李世民灭掉太子后还到处寻访到予以赦免还委以重任,成为贞观之治的股肱之臣。那个带兵拼死为主报仇差点打下秦王府的薛万彻也被李世民派尉迟恭亲自找到并恕罪,成为远征匈奴的得力干将。还有名将李靖,在玄武门政变的关键时刻李世民亲自去拉拢,他却予以拒绝,事后李世民却没有丝毫的埋怨,得到重用,成为征伐匈奴的第一将。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。