诸葛亮上《出师表》时,襄阳郡已成立20年,隆中属襄阳郡,为何诸葛亮还要说躬耕南阳?

曹操占领襄阳后,把邓县等地划归襄阳成立了襄阳郡

诸葛亮上《出师表》时,襄阳郡已成立20年,隆中属襄阳郡,为何诸葛亮还要说躬耕南阳?

隆中有两个,一个是南阳隆中卧龙岗,一个是襄阳阿头山“古隆中”

一,南阳隆中卧龙岗,在今天的河南南阳卧龙区辖境。历史非常悠久,《离骚.尔雅篇》“宛、中隆”,南阳盆地中间一带凸起的土丘、孤山依次相连,东西二十公里,南北四十公里,蜿蜒起伏,南阳盆地中隆之地,故曰隆中,“卧龙岗”为隆中的一部分,地处隆中之首,白河之滨,南阳城郊,东汉末年诸葛亮在此居住,躬耕陇亩达十年之久,这里也是刘备三顾茅庐之处,“草庐对”的诞生地。

西晋史学家王隐曰:晋永兴中,镇南将军刘弘至隆中,观亮故宅,立碣表闾。命太傅掾犍为李兴为文。曰:“天子命我,于沔之阳,听鼓鼙而永思,庶先哲之遗光,登隆山以远望,轼诸葛之故乡……。”沔就是汉水,于沔之阳就是在汉水以北,隆山在今天的南阳唐河境内,刘弘站在隆山之上,远望诸葛亮的故乡—南阳隆中卧龙岗……,(魏晋时期人们都认为诸葛亮是南阳人)

唐·孙樵《刻武侯碑阴》有“盖激备隆中……曩蟠南阳”之语(见《隆中志》第120页);

宋代刘光祖《祭诸葛亮文》有“躬耕南阳,高卧隆中”(见《隆中志》第123页);

清代滕天绶《(沔阳)忠武侯祠墓碑铭》有“夫公高卧南阳,抱膝长吟……草庐三顾,三聘幡然……笃生孔明,南阳卧龙,梁甫拥吟,抱膝隆中……”(见《隆中志》第150页);

明代无名氏《五龙歌》有“君不见南阳卧龙卧隆中” (见《隆中志》第211页);

清代沈受宏《南阳吟》有“诸葛布衣日,躬耕南阳田……四海干戈动,隆中别山川”(见《隆中志》第216页);

清代孙赞《惠陵》诗中有“隆中管乐卧南阳”(见《隆中志》的230页)。

朱弥钳《武侯祠》也有“炎鼎将移世运穷,先生何事老隆中?若教新野无徐庶,谁识南阳有卧龙?”

金 元好问“丰山怀古”

丰山一何高,古屋苍烟重。开门望吴楚,鸟去天无穷。

连山横巨鳌,白水亘长虹。川原郁佳气,自古南都雄。

炎精昔季兴,卧龙起隆中。落落出奇策,言言揭孤忠。”诗中的丰山、白水、南都、隆中都在南阳城郊。

清代樊王俊《谒武侯祠(三首)》:

其一

千秋王业想英风,此日登临一拜公。

数里平岗横野出,半椽茅屋坐隆中。

乾坤鼎足胸先立,鱼水君臣志竟同。

一去南阳耕钓少,白云流尽淯河东。

这里边的“数里平岗”“南阳耕钓”“淯河东”

清代戴上遴《谒武侯祠》诗:

平岗翠簇卧龙祠,几树清烟锁碧枝。

昔日草堂琴不见,于今梁甫尚传诗。

隆中莘野皆三顾,淯水磻溪第一师。

从容细看平沙处,可有先主旧马蹄?

很明显,这两首诗中的位于“数里平岗横野出”、“淯河”、“南阳”、“平岗”、“淯水”的“隆中”指的就是南阳卧龙岗

明代薛瑄《望诸葛草庐》:“晓出南阳门,马渡消河急。举目眺西冈,林木半苍碧。有祠中岩峨,云是孔明室……及来隆中耕,日以老所益……贤哉刘豫州,三顾何汲汲。问以当世事,指掌皆历历。”消河应为淯河。

《诸葛忠武侯集》卷一五的明代杨士奇《武侯祠记》有:“当汉之际,诸葛武侯隐于隆中,躬耕陇亩,讴歌梁甫……去南阳城七里,有冈焉,曰卧龙;有庵焉,曰诸葛;有井焉,盖公尝汲而饮者也;有祠焉……惟忠武侯,丁汉之际,愍汉之疆,瓜分鼎峙,奋起隆中……卧龙之冈,实公旧庐,昔有祠宇,久焉蓁芜……”很明显,该文写于南阳武侯祠,

明叶桂章《武侯记》:卧龙岗因“地势四面稍下,惟中岗隆起,故曰隆中,盖南阳伟观也。”

明赵均《金石林时地考》:“登其顶可瞰南阳,因势隆然,蜿而起伏,其为隆起之中,故名隆中。”

………

二,襄阳“古隆中”

东晋时期一个襄阳本地文人,在“性理遂乱”的病中,著书《汉晋春秋》,这部书在《中国野史集》中占据首位,里面有一句记载“亮家于南阳邓县襄阳城西二十里,号曰隆中”,这也是襄阳隆中最早的记载。宋代《资治通鉴》有诸葛亮“初,寓居襄阳隆中”的句子,苏轼也有“襄阳西北望,传云古隆中”的诗句。

但是,经历一千多年,襄阳“古隆中”始终处于“号曰”“传云”,这种虚幻之中。至到1893年,阿头山明王陵下,人们集资修了一座“古隆中”牌坊,但是与以上记载的位置,严重不符。

八十年代,襄樊市大兴土木,模仿南阳“卧龙十景”,建造一个“古隆中”三国文化主题公园。遭到世人抨击后,干脆一不做,二不休,市领导五上京城,赞助人教社,改课文注释,又把阿头山改名“古隆中”,襄樊改名襄阳,泥嘴镇改名卧龙镇,檀溪乡改名隆中社区,向南阳隆中卧龙岗发起挑战。

总结,南阳隆中卧龙岗,就是诸葛亮躬耕于南阳之地,是历史文化传承。襄阳阿头山“古隆中”,只是三国文化风景区,与“躬耕地”“三顾茅庐”没有任何关系。

诸葛亮上《出师表》时,襄阳郡已成立20年,隆中属襄阳郡,为何诸葛亮还要说躬耕南阳?

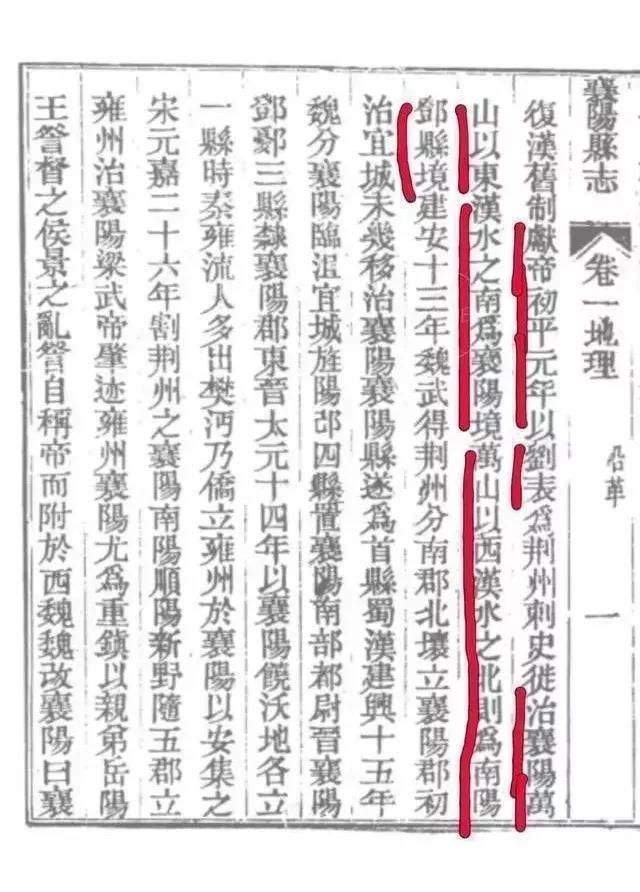

图一襄阳城及宜城一带是襄阳郡,曹操占领襄阳城后设立襄阳郡,南郡的南漳与襄阳城已经分治了。

诸葛亮做《出师表》时,隆中属于襄阳郡,看了题目就知道提问者是智商有问题。写《出师表》的时候,诸葛亮已经数次北伐战争了,在刘禅不同意再行北伐战争的时候,诸葛亮写的《出师表》来感化刘禅而作文章。

诸葛亮北伐与刘备三顾茅庐相差数年,而且中间还经历了曹操南征的赤壁之战,刘备伐吴的凌夷之战。曹操占领荆州襄阳后,才有了襄阳郡,而以前襄阳城以南的南漳和宜城一带属于南郡,襄阳城西二十里隆中属于南阳郡邓县管辖。

曹操追刘备以江夏,那时候诸葛亮已经出山辅佐刘备了。曹操占领襄阳城,杀了襄阳少主后,才有了襄阳郡。那个时候,行政区域不断的变化的。

猴哥啊!这个提问者有刻舟求剑一般的脑残思维,孔明写《出师表》的时候,刘备已故多少年了,还在提隆中属于襄阳郡南阳郡的,这思维混乱到了极致啊!

三顾茅庐时候,孔明二十七岁,写《出师表》时孔明五十二岁,那时候隆中属于南阳邓县,诸葛亮说躬耕南阳有错吗?此一时彼一时,时过境迁,如此离题万里、文不达题的脑残问题仍然盛行,岂不笑尔?图二南阳郡管辖汉江南岸 清华大学历史系提供

图三南阳郡管辖的各县分布图

图四南阳郡邓县县府在汉江以北(复旦大学提供)

诸葛亮上《出师表》时,襄阳郡已成立20年,隆中属襄阳郡,为何诸葛亮还要说躬耕南阳?

从襄阳郡、义阳郡的设立以及南阳郡管辖范围逐步缩小的变化来看,诸葛亮上《出师表》时隆中根本不可能属于南阳郡,诸葛亮也不可能在这种情况下把不属于南阳郡的隆中说成是“南阳”。

诸葛亮《出师表》里第一句话就是“今天下三分”,也就是说这个时候的天下大势已经与二十年前的东汉末年完全不同了。所以,诸葛亮所说的“躬耕于南阳”必定是“天下三分”时的“南阳”。

汉献帝建安十三年(208年),也就是刘备三顾茅庐后的第二年,曹操在平定北方之后,挥师南下,《晋书·地理志》记载:“魏武尽得荆州之地,分南郡以北立襄阳郡,又分南阳西界立南乡郡……襄阳郡,魏置。统县八,户二万二千七百。宜城、中庐、临沮、邔、襄阳、山都、邓城、鄾。”此次行政区划变动,除原南郡编县以北的5县划归襄阳郡外,原属南阳郡的山都、邓城、鄾县也划归了襄阳郡。山都为两汉旧县,而邓城和鄾县两汉史书无载,是新置的县,其地望就是和襄阳隔汉水相望的北岸两汉邓县旧地。自此之后,汉水北岸的邓城、鄾一带,也就是现在的襄阳市汉水以北直至豫、鄂省界的地方划归了襄阳(郡、州、府)管辖,再也没有归属过南阳(郡、邓州、府)管辖。这一点在《三国志·魏书·三少帝纪第四》有明确记载:正始二年春(241)“夏五月,吴将朱然等围襄阳之樊城,太傅司马宣王率众拒之。”很清楚,在三国魏的时候,樊城已是“襄阳之樊城”,而不是南阳之樊城了。

随后,三国魏文帝(220-226在位)年间又析南阳郡东南部置义阳郡,最初治所在安昌 (今湖北枣阳东南) ,不久后废。西晋时期复置义阳国,治所在新野(今河南新野县南),其后屡有迁移,后再移治复阳(今河南桐柏县),这个“义阳郡”的辖县里有邓县和穰县。可以看出,在襄阳郡下辖邓城、鄾县的同时,新设的义阳郡仍然有一个“邓县”。可见,在三国及西晋时期,也就是诸葛亮上《出师表》以及陈寿著《三国志》的时候,邓县不是邓城,由北向南的宛襄大道上原春秋邓国地依次有穰县、邓县、邓城县、鄾县4个县,很明显,这4个县是不能混淆的。此时的襄阳郡邓城、鄾县就是割两汉邓县南境新设的县,位于原春秋邓国的“南鄙”,不是原春秋邓国的中心区域。而义阳郡邓县则是两汉邓县的中心区域,其地望在邓城县、穰县之间,邓城和鄾县占据了与襄阳隔汉水相望的北岸的境域,所以,西晋时期的邓县辖境无论如何也不可能越过地望非常清楚的襄阳郡邓城县和鄾县去管辖汉水南岸的隆中的,除非隆中是邓县的一块“飞地”。况

诸葛亮上《出师表》时,襄阳郡已成立20年,隆中属襄阳郡,为何诸葛亮还要说躬耕南阳?

《出师表》与“隆中”是没有关联的,仅与“南阳”关联,即诸葛亮“躬耕于南阳”。诸葛亮寓居于襄阳隆中,躬耕于南阳卧龙岗,就可以解释:“隆中”属于襄阳郡,诸葛亮说自己“躬耕于南阳”。诸葛亮“躬耕地”与“隆中”所谓的关联有以下几处:

1、《隆中对》最早出自《诸葛亮集》卷一第一篇,原名《草庐对》,《三国志》亦有引用。 《三国志》作者陈寿在《进〈诸葛亮集〉表》中曰:“时将军刘备以亮有殊量,乃三顾亮于草庐之中。”刘备向诸葛亮征询复兴汉室大计,诸葛亮向刘备提出占据荆、益两州,联合孙权对抗曹操,统一全国的建议,即著名的《草庐对策》。这一段《对策》谈话,陈寿录入了《进〈诸葛亮集〉表》和《三国志•蜀志•诸葛亮传》。遗憾的是这两个集子中有关诸葛亮著作的具体篇目后来散佚了,仅有二十四篇总目,但其他史书仍有记载。

清代学者张澍在编辑《诸葛忠武侯集》时,根据东晋史学家常璩的《华阳志》,作了详尽的说明。常璩的《华阳志》纪云:《草庐对》、《上先帝书》、《上事表》、《与步骘书》、《汉嘉金书》等文,宜在《计算》篇……据此可以看出,当初陈寿撰《诸葛亮集》时,就把刘备三顾草庐时与诸葛亮的对话节录下来,定名为《草庐对》而列二十四篇内的《计算》篇中。我们今天看到的《诸葛亮集》将《草庐对》列为卷首,是中华书局编辑部于1960年8月出版时,依据张澍的《诸葛忠武侯集》和陈寿的原著《诸葛亮集》而整理点校的。

从陈寿《进〈诸葛亮集〉表》时的“泰始十年(公元275年)”起,《诸葛亮集》中一直以《草庐对》定名,至今已有1700多年,而《隆中对》最早见于清代文集《古文喈凤》,篇名为后人所加,迄今也不过二三百年时间。 后人加的篇名《隆中对》并不能成为襄阳“隆中”与诸葛亮“躬耕地”关联的依据。

2、西晋时期没有人对诸葛亮躬耕地提出疑问,从陈寿到李兴皆记述诸葛亮“躬耕于南阳”。东晋南北朝时期有人称襄阳隆中有诸葛亮“故宅”、隆中隶属南阳郡邓县、隆中即为躬耕地,如“郦道元《水经注》“‘隆中’,在今襄阳县西二十里。襄阳故城即今县治。沔水经‘隆中’,历孔明旧宅,即至襄阳城。” “沔水(即汉水)又东径隆中,历孔明旧宅北,亮语刘禅云:‘先帝三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事’,即此宅也”。清代汪基的《古文喈凤》将《草庐对》改名《隆中对》的依据在此。但这与古代文献中对秦汉时期南阳郡与南郡之间界标的记载相违背,不能使人信服。

对历史文献甄别后,较为确定的是:只要提到襄阳隆中,一般指“亮宅”、“亮家”、“寓居”和曾经居住过的地方等,一提到南阳卧龙岗,一般指“诸葛亮躬耕地”、“三顾茅庐”、“卧龙诸葛”、躬耕南阳“、”躬耕陇亩“等。存疑并与古文献相悖的记载,不能成为襄阳“隆中”与诸葛亮“躬耕地”关联的依据。

3、《隆中对》上教材。1983年4月人民教育出版社出版的全日制十年学校初中语文教材第六册上第一次出现了该文,1988年,因“减轻中学生文言文过多的负担”,《隆中对》被从初中的第六册里删除。2002年12月,《隆中对》再度登上新版的初中语文课本。《隆中对》最终还是登上了语文课本,这是襄樊在半年之内,五次进京争取的结果,课本对《隆中对》篇名有如下注解:“节选自陈寿的《三国志·蜀志·诸葛亮传》,篇名是后加的。隆中,山名,在现在的湖北襄樊”。2010年11月26日经国务院批复同意,湖北省襄樊市更名为襄阳市。

总之《隆中对》节选自陈寿的《三国志·蜀志·诸葛亮传》,篇名是清代汪基后加的,依据的是南北朝郦道元地理文献《水经注》的论述,该地理文献论述与历史文献记载相悖,不可信。东晋史学家常璩的《华阳志》,对篇名作了详尽的说明,原名应为《草庐对》。因此诸葛亮说自己“躬耕于南阳”与“隆中”属于襄阳郡不矛盾,因为这本身就是两件没有关联的事。诸葛亮寓居于襄阳隆中,躬耕于南阳卧龙岗。

诸葛亮上《出师表》时,襄阳郡已成立20年,隆中属襄阳郡,为何诸葛亮还要说躬耕南阳?

臣本布衣,躬耕南阳;正本清源,还原历史!

【诸葛亮躬耕于南阳卧龙岗,真的假不了!】【1】最近,我关注了一下头条,关于诸葛亮躬耕地问题,南襄争论得很激烈。只要一说到诸葛亮”臣本布衣,躬耕于南阳”,樊城一些人就过敏、焦虑、上火,神经高度紧张,在理屈词穷情况下,对南阳人极尽侮辱谩骂之能事,可见樊城人的文明程度,真不敢恭维。樊城人总想为自己争抢诸葛亮躬耕地找点借口,不成想是越描越黑、漏洞百出。争抢的结果是,襄阳头条上讲,襄阳2021年五一旅游输的很惨,2021年中国百强城市排行榜,襄阳比宜昌降低了11个位次,2021年6月12日头条新闻,一年内两任襄阳市长被查,有这样的市长管理的城市,襄阳能成为文明城市?你们争啊、抢啊,全国人民谁还敢去你那里去旅游?谁还敢和樊城人做生意?真是得不偿失,赔了夫人又折兵。诸葛亮躬耕地,在南阳卧龙岗,这是不争的历史事实,真的假不了。还是毛主席说得好:“小小寰球,有几个苍蝇碰壁。嗡嗡叫,几声凄厉,几声抽泣。蚂蚁缘槐夸大国,蚍蜉撼树谈何易... ...要扫除一切害人虫,全无敌”。【2】樊城人对诸葛亮可谓是又爱又恨。爱的是,樊城人把诸葛亮拉过去,能往自己脸上贴金,能在全国人民面前炫耀,我们樊城人也成聪明人了;恨的是,诸葛亮你为什么不把“臣本布衣,躬耕于南阳”说成“臣本布衣,躬耕于襄阳”呢?害得我们樊城人费尽心机,也没把你的躬耕地拉过来,弄得我们在全国人民面前颜面扫地,信誉皆失,真是得不偿失。【3】诸葛亮躬耕地,在南阳卧龙岗,这是不争的历史事实,铁证如山。历史事实是①东汉末年,汉水以南,归荆州管辖;汉水以北,归南阳管辖,樊城的阿头山以及后来修建的克隆中,在汉水以南,不是南阳的管辖范围(樊城人把汉水以南的阿头山以及后来修建的克隆中硬塞给南阳,虽然南阳人民忠厚、朴实、低调,但南阳也不是你想碰瓷就能够碰瓷的,还是不要自作多情)。仅此一证据,足以证明,诸葛亮躬耕地不在樊城的阿头山,而是在南阳的卧龙岗。②诸葛亮在《前出师表》中明明白白讲到"臣本布衣,躬耕于南阳",诸葛亮一生谨慎,如果他躬耕于樊城汉水以南的阿头山,他绝不会把自己的躬耕地说成二、三百里外的南阳。因此,诸葛亮在《前出师表》中讲到的"躬耕于南阳",就是躬耕于南阳卧龙岗。③“三顾茅庐"成语中的"茅庐"就在南阳的卧龙岗武侯祠内。④只因诸葛亮躬耕于南阳卧龙岗,诸葛亮才自号"卧龙先生"。⑤唐朝的刘禹锡在《陋室铭》中明明白白地讲:"南阳诸葛庐,西蜀子云亭"。⑥南宋初年,北伐金国的岳飞路过南阳,遇雨,遂宿于南阳武侯祠内,挥泪书写诸葛亮的《前出师表》。樊城人为争诸葛亮躬耕地,派人到南阳以加强两地学术交流为借口,拓片岳飞手书的诸葛亮《前出师表》,在阿头山复制刻碑。但后边岳飞的"绍兴戊午秋八月望前,过南阳,谒武侯祠,遇雨,遂宿于祠内"题跋删去不刻,2003年在国家级的教科书上以岳飞手书配“古隆中"牌坊照片,制造岳飞在樊城“隆中”手书《前出师表》的假象,蒙骗不明真相的学生和游客。阴谋败露后,大肆攻击岳飞手书是假的。现岳飞手书诸葛亮《前出师表》真迹就存放于南阳武侯祠内。这些证据足以证明,诸葛亮躬耕于南阳卧龙岗,这是不争的事实。樊城人想借助名人效应(因为樊城缺智慧之人,把诸葛亮拉过去,往自己脸上贴金),增加旅游人气,而不惜歪曲、篡改历史事实,五次进京用30万元(注:2003年以前的30万),公关、贿赂国家级出版社等权威部门,篡改教材等... ...,岂能是以收买几个毫无原则性的"砖家"就能把诸葛亮躬耕地篡改成汉水以南的阿头山上?这只能说明这些樊城人连一点点历史都不懂,但全国人民眼睛雪亮,心知肚明,是不会受蒙蔽的,诸葛亮躬耕地在南阳卧龙岗,铁证如山。樊城人争罢诸葛亮躬耕地,争诸葛亮故乡,争罢月季,争牡丹,奉劝樊城人不要再争了,争是徒劳的,争的结果只能是在全国人民面前信誉皆失,颜面扫地,得不偿失,会遭全国人民耻笑的。全国人民都知道你们所谓的“证据”,是东拼西凑、断章取义、牵强附会、无中生有、混淆视听、极其荒唐的,毫无历史依据,还是回家多学点历史知识吧,不然有损形象啊!全国人民也没闲心、没工夫陪樊城那些不懂历史、篡改历史的人玩! 【备注】:凡是不正视、不尊重诸葛亮“臣本布衣,躬耕于南阳”的谬文,此文就发送到他谬文的评论里。看了此文,一些人心里不舒服,当然态度改变了,心里自然就舒服了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。