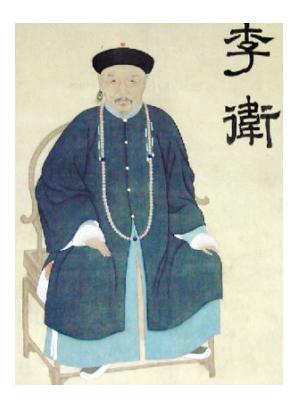

雍正头号宠臣李卫,巅峰权势有多大?

李卫巅峰时期担任过浙江总督、直隶总督,加兵部尚书,太子少傅衔,从一品,称得上是顶级大臣了。

但李卫是非常特殊的一个人,他的权势无法完全用品级来定义,如果按照雍正帝的宠信程度,以及他个人的威望和功绩来看,他的权势其实是超过封疆大吏的。

李卫,江苏丰县人,虽然他出生在一个富裕家庭,但他读书不怎么样,甚至大字都不识几个(当官后靠师爷代写文书),这就造成他无法通过科举考试入仕,只能靠依靠其他途径。

李卫二十九岁的时候捐资为员外郎,不久后担任兵部员外郎,三十一岁的时候升迁为户部郎中。

大约就是在李卫担任户部郎中期间,他因为在清理库银的时候不避权贵,阻止某位王爷收取库平银,得到了皇四子胤禛和皇十三子胤祥的赏识。

后来,李卫与胤祥交往很深,成为了四爷党成员之一,虽然没什么具体贡献,但也为他后来的飞航腾达打下了坚实的基础。

胤禛(雍正帝)登基之后,在胤祥的极力推荐下,雍正帝开始历练李卫,让他担任云南盐驿道;一年后升为云南布政使,主管全省财政税赋,仍旧兼管盐务;雍正五年升任浙江巡抚,除了管巡抚事外,还兼任两浙盐政使。

在此期间,李卫的第一个技能被激发了,那就是管理盐务。

大家可别小看盐务,这可是清朝当时的经济命脉所在,雍正帝为啥能攒那么多钱给乾隆帝,一是因为土地改革和税务改革,二就是盐务改革了。

在古代大多数时间里,盐只能是国营,私人不能贩卖,这是为了国家增加财政收入采取的垄断措施。

具体到清朝,全国分为十几个盐区,每个盐区内的百姓只能买本地盐,不能买其他盐区的盐,其中最大的一个盐区就是浙江盐区了,包括浙江、江苏、安徽和江西四个省份。

由于江浙的经济比较发达,导致浙江盐区的盐价比其他地方高,靠近两淮盐区的百姓们无法买两淮的便宜盐,只能买浙江盐区的贵盐,民间私盐便开始泛滥,并逐渐蔓延到其他盐价贵的盐区,国家财政收入因此受到严重影响。

雍正帝还在当亲王的时候,就看到了私盐泛滥这个问题,因此在他登基之后,就将缉查私盐列入了国家重点改革工作,而他之所以提拔李卫,是因为李卫刚正不阿、不避权贵,且办事能力强。

李卫上任后,思路非常清晰,他一方面派人守住各地通往浙江盐区的通道,防止外地私盐进入江浙盐区;另一方面,他组织官兵对私盐贩子进行严厉打压,重点是那些具有强大组织的大盐枭,他知道只要将这些人打掉了,私盐问题就解决了大半。

举个例子说,当时有个姓沈的大盐枭,他手下有数百人,还有大型船只几十艘,常常在走私私盐的时候击败官兵,气焰十分嚣张。

李卫了解到这一情况后,写奏折给雍正帝寻求帮助,雍正帝给他调动军队的权力,后来他用密探查到了沈氏的下落,调集军队将其一网打尽。

在打掉几个大盐枭之后,浙江盐区走私私盐的活动明显减少了,只剩下一些手提肩扛的小私盐贩,不足为患。

因为在浙江缉查私盐得力,使朝廷的收入明显增加,还间接给了雍正帝在政治上以强有力的支持(当时他的几位兄弟都跟他过不去,一直在质疑他继位的合法性),所以李卫成为雍正帝面前的大红人。

雍正五年,李卫因功升任浙江总督,成为封疆大吏,这一年他不过三十九岁,距离他入仕还不到十年,其晋升速度用火箭般蹿升也毫不为过。

雍正六年,雍正帝又给了李卫一项重要的任务,那就是在江南一带捕盗,李卫的第二个技能也因此被开发出来。

所谓捕盗,顾名思义就是抓捕盗贼,但雍正帝让李卫捕盗,只不过是个由头而已,李卫真正的任务,其实是对前明余孽和反清复明组织进行打击。

我们都知道,在整个清朝期间,反清复明的组织和个人是层出不穷的,除了那些躲在暗地里的武林人士之外,影响力最大的恐怕就是江南文人了,清朝时期的文字狱也多半发生在江南。

就在雍正六年这一年,发生了一件大事,一个叫曾静的江南文人派其弟子张熙到川陕总督岳钟琪军中,以岳钟琪是岳飞之后为由,动之以情晓之以理,劝说他不要为满清鞑子效力,要帮助汉人恢复汉人江山,意思就是让他造反。

岳钟琪之所以进入曾静的眼帘,不仅仅在于他的特殊身份,还在于他手中掌握着近二十万精锐军队,谁能够掌握岳钟琪,谁就有争夺天下的可能。

不过,岳钟琪最终没有被曾静蛊惑,而是将这件事告诉给了雍正帝,雍正帝立马下令逮捕了曾静。

曾静在狱中供述,他的思想来自于另一文人吕留良(心系明朝的代表人物之一,当时已经去世了)的著作,于是著名的吕留良案爆发,但雍正帝并没有旗鼓张扬,而是派人暗中调查,因为他不想打草惊蛇。

很快,原本在在江南捕盗的江南督臣范时绎(范文程之孙)被雍正帝以“非戢盗之才”为由罢黜,不久后雍正帝就将李卫召来京城密谈,然后让他以浙江总督的身份负责江南七府五州盗案,并下令“文武各官受其节制”。

从以上内容我们可以看出,李卫身上的担子虽然不轻,但雍正帝将这么重要的人物交给他,足见雍正帝对他的信任,而且雍正帝给了他极大权力,文武官员皆听他调遣,其职权已经大大超出了总督本身。

那么,李卫又是怎么做的呢?

其实,李卫内心是很矛盾的,因为他骨子里是尊重文人的,也知道江南文人只不过是发发牢骚罢了,不会有什么实质上的危害,但雍正帝却要李卫查他们,怎么办呢?

李卫十分聪明,他一方面跟江南文人们打成一片,给雍正帝造成一种错觉,那就是他在故意接近文人们,从而掌握罪证。

但实际上,李卫只是将那些行为恶劣的文人报告给雍正帝,引起了几次文字狱,雍正帝还一度下令不许浙江学子参加科举考试。

这个时候,李卫适时挺身而出,他一方面拿钱出来资助读书人,并修建书院,让读书人安心读书;另一方面,他又上奏折给雍正帝,替浙江文人说好话,雍正帝信任他,于是恢复了浙江学子参加考试的资格。

当然了,李卫也知道这样不足以让雍正帝满意,于是他展开了对反清复明人士的打击活动。

比如说,当时有个叫做张云如的人,在江浙一带用符咒蛊惑百姓造反,干一些危害地方的事情,李卫派人秘密调查,最终将其抓捕,送往京城法办。

再比如说,有个叫做甘凤池的武林人士,武功非常了得,被怀疑有反清复明之志,传闻他曾协助吕四娘入宫刺杀雍正帝,后来因为遭到官府追捕而逃到浙江一带隐居,跟一群武林人士来往密切。

李卫得知这件事后,派遣了大量细作探查甘凤池的下落,最终将其找到并抓捕。

不过,李卫并没有杀掉甘凤池,而是将其策反,甘凤池又供出了许多同党,但最终发现这些人都没有实质上的造反行动。

李卫觉得这件事事关重大,如果继续查下去,很多人会被处死,于是心生一计,他上奏折给雍正帝说,范时绎和按察使马世烆等人包庇反清复明组织,应该严查。

雍正帝看了李卫的奏折后大惊失色,担心两江官员中就有反清复明之人,于是下令李卫将追查的重点从反清复明组织转移到两江官员身上。

最终,李卫将案子审结,马世烆等被革职,范时绎也被解任,而甘凤池及其党羽之事则没有被上报,这些人后来还被李卫秘密给释放了,这就是雍正时期著名的江南案。

李卫虽然释放了甘凤池等人,但他一系列操作造成的影响却很大,首先是反清复明组织受到重创,不得不变得更加隐蔽,而且很难再有什么作为了;其次是江南前明遗老的情绪受到了很大的打击,开始逐渐接受明朝无法恢复的事实。

而雍正帝对李卫也很满意,认为他工作干得十分出色,对其进行了嘉奖。

其实,雍正帝不知道的是,李卫并没有完全听他的,而是采取了声东击西的策略,即保护了在精神上反清复明但没有实质行动的汉人,又将他给迷惑了。

在浙江总督任上,李卫还干了一件造福百姓的大事,那就是修筑海塘,他提出的方案非常专业且适用,最终取得了很好的效果,他的民间威望也因此急剧上升。

雍正七年,李卫被任命为兵部尚书,进入京城任职,但不久后他的母亲去世了,他因此回家守孝三年,守孝期满之后被任命为直隶总督,总理直隶军政要务,提督以下皆受他节制。

直隶总督是权势最大的总督之一,这当然无法反应出他的实际权势了,我们可以从几件事中看出他的权势有多大。

雍正十一年,雍正帝宠臣鄂尔泰(时任云贵总督,雍正帝去世时与张廷玉一起被任命为顾命大臣,乾隆帝时期是总理总理事务大臣,领侍卫内大臣)的弟弟、即步军统领鄂尔奇因为扰民而被李卫弹劾。

这本不是啥大事,如果是一般人弹劾鄂尔奇,雍正帝估计也不会处理他,但弹劾他的人偏偏是大名鼎鼎的李卫,雍正帝就不得不给面子了,最后下令将鄂尔奇免职,并对李卫进行奖励。

更神奇的是,当时没有一个人敢替鄂尔奇求情,就连鄂尔泰也没有半点表示,由此可见没人敢得罪李卫。

李卫的权势之所以这么大,不仅仅在于雍正帝的宠信,还在于他在任一方造福于民,官声民声都不错,而且他为人刚正不阿,从不徇私枉法,别人抓不住他的小辫子,他说起话来自然就硬气了,大家都给面子。

以至于乾隆帝继位之后他虽然宠信满臣排斥汉臣,有意打压李卫,也是无从入手。

乾隆帝时期,李卫的权势依然非常大,当时乾隆帝在位继位叔伯平反,诚亲王胤祉虽然已经去世了,但也在平反之列。

乾隆二年,诚亲王府的护卫库克在安州抢夺老百姓的土地,李卫得知这件事,便上奏折弹劾库克。

这件事其实十分敏感,因为胤祉刚刚被平反,李卫就揪出诚亲王府的丑事,这不是让乾隆帝难堪吗?

但乾隆帝的反应却大出意料,他下令将库克捉拿治罪,并对李卫进行嘉奖,还赏赐李卫四团龙补服。

乾隆帝为何这么做?不仅仅在于李卫的弹劾是对的,更在于李卫名声在外,乾隆帝如果驳斥李卫,那他自己的名声就臭了。

所以说,连乾隆帝都不得不忌惮李卫,李卫的权势可以说是很大了吧。

乾隆帝一直忍受了李卫三年,直到乾隆三年李卫去世为止。

我们都知道,乾隆帝向来雷厉风行,他不喜欢一个人,一定要将其彻底打倒,但李卫却是个例外。

还有个故事很说明问题,由于李卫在民间威望很高,所以百姓在西湖边为他及其妻妾修建了花神庙,还给他们立了神位,号湖山神位,香火十分旺盛。

有一次,乾隆帝南巡到杭州,他带着大臣们在西湖游玩的时候,无意中发现了李卫及其妻妾的神位,就非常生气,命人将其摧毁,并下诏说:

李卫仰借皇考恩眷,任性骄纵,初非公正纯臣。讬名立庙,甚为可异!

啥意思呢?大致意思就是,乾隆帝认为李卫依仗雍正帝的宠爱,任性骄纵,不是个好大臣,竟然还立庙祭祀,这太可恶了!

不过,乾隆帝骂归骂,我们也可以看出,雍正帝确实宠信李卫,李卫在民间威望也高,这让乾隆帝嫉妒了!

能在死后都让皇帝嫉妒的人,李卫在清朝算是独一无二了,由此可见李卫生前的权势大到了何种程度!

总结一下,李卫巅峰时期是封疆大吏,权势已经很大的,但雍正帝宠信他,他自己也人品过关,是一位好官,而且威望甚高,这无形中也增加了他的权势,使得皇帝都让他三分。

雍正头号宠臣李卫,巅峰权势有多大?

李卫和其他几个人不同,李卫是市井混混出身。起初在扬州附近讨生活,雍亲王胤禛前往江南筹款的时候,认识了李卫,感觉李卫十分机灵,便留在身边充当常随。估计此时的雍亲王都没有想到,李卫最后会成为自己的心腹宠臣。李卫进入王府以后,认识了堪称活神仙的邬思道。邬思道在名义上是雍亲王的教书先生,其实是雍亲王的首席谋士。邬思道在闲暇之余,也会传授李卫一些明哲保身和随机应变的办法。在邬思道的教育下,加上李卫本身的基础,李卫迅速成熟起来,在这方面,甚至比年羹尧、胤祥都精明。

由于和王府的婢女小翠关系暧昧,违反了王府的规矩,李卫被赶出了王府,到四川省担任了一名七品知县。虽然在朝廷有雍亲王,在四川有提督年羹尧,但如果李卫自己没有本事的话,谁也没有办法。年羹尧从四川提督升任陕甘总督的时候,李卫已经成为了陕西布政使。布政使是从二品的地方大员,负责全省的民政和经济,地位仅次于巡抚大人,属于全省的二把手。也就是说在短短几年时间里,李卫从县级干部成为了省级干部,不得不说崛起的速度非常可怕。雍亲王胤禛可以暗中操作,但必须在李卫自己有能力的前提下才行。如果烂泥不上墙,老八集团肯定会趁机弹劾雍亲王。

雍亲王成为雍正皇帝以后,李卫从陕西布政使被提升为江苏巡抚,开始进入封疆大吏的行列。雍正皇帝召见李卫的时候,表示“在江苏好好干,等你站稳脚跟,朕把两江都交给你。”两江指的是江苏、江西和安徽三个省,得到雍正皇帝的封官许愿之后,李卫在江苏非常卖力。由于自己是市井混混出身,根本不按照常理出牌。为了推行摊丁入亩等新政策,李卫动员了算命先生、叫花子等为自己办事,成功的推行了新政。结果,江苏的官员和乡绅被打得一败涂地。由于李卫的出色表现,雍正皇帝提升李卫为两江总督兼管浙江。

这是什么意思呢,两江总督本来就管理了江苏、安徽和江西三个省,浙江原本是闽浙总督的辖区。但是,雍正皇帝命令李卫兼管浙江,也就是说,东南4个省都在李卫的管理之下,这是李卫的鼎盛时期。李卫是王府的家奴,属于自己人,如果是其他汉人,雍正皇帝绝对不敢冒险。控制了东南4个省,而且还是富庶地区,对朝廷的威胁太大。依靠雍正皇帝的庇护,李卫的事业达到了顶峰。不过雍正皇帝的身体并不好,作为皇帝的心腹,李卫经常回宫请安。李卫发现了皇帝的身体欠佳,在雍正皇帝的儿子中,宝亲王弘历的优势非常明显。为了保证自己的前程,李卫开始积极巴结宝亲王弘历。

雍正皇帝去世以后,果然是宝亲王弘历继承皇位,也就是历史上著名的乾隆皇帝。俗话说一朝天子一朝臣,乾隆皇帝上台以后,有自己的心腹集团,并不喜欢李卫。此时的李卫已经被调任直隶总督,直隶总督是天下八大总督中地位最高的。但在皇帝的眼皮底下,李卫什么也干不了。最后,李卫在直隶总督的岗位上退休。在李卫退休以后,乾隆皇帝收回了很多雍正皇帝赏赐给李卫的宅院、耕地。对此,李卫无可奈何。与李卫相比,田文镜的结局要好得多。乾隆皇帝比较欣赏田文镜,但此时的田文镜年事已高。

本人不是历史学家,不过是根据电视剧《雍正王朝》和一些清代历史资料的情节做出猜想,故事为主,欢迎网友吐槽! 请关注头条号:日尧居k古史!坚持原创。

雍正头号宠臣李卫,巅峰权势有多大?

在雍正短短十三年的帝王生涯里,田文镜、李卫、鄂尔泰三人一直是雍正眼里的大红人,尤其是李卫,最受雍正帝宠爱。历数清朝官员,李卫绝对是一个特殊的存在,其先祖曾是明朝的锦衣卫千户,传到李卫这一代虽没了官职,不过好在家境优厚度日无忧。李卫不爱诗书,斗大的字也不识几个,不过却十分向往当官。

康熙五十六年,李卫捐资入仕,做了兵部员外郎,两年后升为户部郎中,管理钱粮收缴事务。虽然只是个五品小吏,但他十分刚直,不畏权贵,敢于揭发一些朝中亲贵违法乱纪之事。雍正帝还没即位时,就听说过李卫的事迹,对他颇为欣赏。于是登基后立即对李卫提拔重用,任命他为云南盐驿道(从三品),仅仅一年之后李卫就升任布政使(从二品)但仍兼管盐务工作。

康熙晚年,清朝上下已经严重腐败,雍正帝其实接手的是一个烂摊子,当时的盐政弊病严重,尤以云南为甚,当时云南的井盐由官府掌控,官运官卖,许多官吏趁机大捞油水,国家盐税亏空,百姓吃盐困难。李卫大刀阔斧,采取了招商行盐、降价拨销、追补盐课等一系列措施,迅速改革了云南盐政的积弊,不仅增加了食盐的销量,还使原来亏空的盐课变成三万余两盈余,这些功绩,雍正帝都看在眼里。

盐课在古代社会一直是财税收入的重要来源,同时也是民间走私最厉害的地方。眼见李卫在处理盐政上有独到心得,雍正三年李卫调任浙江巡抚,主管两浙盐政,当时两浙地区盐枭盛行,组织强大。李卫大力打击私盐贩子,设官兵巡缉查私,督饬将吏水陆巡查,打击盐枭整顿盐政。对参与私盐买卖的豪强地主及达官贵人,也绝不留情。这项工作也做得让雍正帝十分满意。

彼时江浙地区的社会秩序混乱,盗匪频频出没,李卫经走访发现之所以当地多盗贼,是因为人多地少,以致无业农民只能以偷盗为生,为此他招募百姓垦田晒盐,减少失业农民的数量,又兴修水利,灌溉农田,江浙地区在他的治理下,一改此前的积弊,以致"千里无盗贼"。雍正为此多次下发批示让各省官吏学习:“督抚中能察究匪类,惟李卫为第一,尔当仿效之。”。

雍正在总结李卫的工作成绩时,不吝赞美:“乃成全圣祖之是也,岂止朕之功臣,乃朕之恩人也。”竟视其为恩人,提升李卫为两江总督兼管浙江。两江总督本来就管理了江苏、安徽、江西三省,加上浙江,也就是说东南4个省都在李卫的控制之下,这都是大清朝最重要的财赋来源之地,全国最富庶的地区,说是掌控王朝经济命运也不为过。要知道李卫可是汉人,可见在雍正眼里他有多重要。

雍正七年,李卫封兵部尚书,加太子少傅,后又升任直隶总督,命提督以下并受节制。终雍正帝一朝,李卫官运亨通,风生水起,不过这也和雍正帝“取才”的用人方式有关。李卫虽然政绩卓著,但却恃才傲物,不懂圆滑为官之道,甚至仗着雍正帝对他的宠幸,不将上司放在眼里,和同僚间的关系也不好,屡屡被参。为此雍正帝多次告诫他“时戒血气,少务和平”。

李卫可犯了难,既要刚直不阿,又要有涵养、做个全人,谁能做到?干脆来了个“置若罔闻”,该咋样还是咋样。但是这个脾气到了乾隆时期就吃不开了,乾隆是个小心眼,吃软不吃硬,上台以后,他也有自己的心腹集团,并不喜欢李卫,但因其能秉公执法,特赐“四团龙补服”。后来李卫渐渐失宠,乾隆收回了很多雍正帝当初的赏赐,不过并没有为难他。

乾隆三年,李卫因病去世,年五十一岁,乾隆以总督的规格厚葬了他,并赐谥号“敏达”,入京师贤良祠,其五子皆在朝为官。后来不知为何,乾隆突然非常厌恶地评价李卫:“于督抚中并非公正纯臣,在浙江无功德于民,闻其仰借皇考恩眷,颇多任性骄纵之处。设使此时尚在,犹当究治其愆!”如李卫地下有知,估计要庆幸自己死的早!

雍正头号宠臣李卫,巅峰权势有多大?

大家都在说电视剧,我来谈谈历史中真正的李卫。一句话描述,他用了15年时间就从从五品升至一品大员(直隶总督,老吓人了,总管京畿要地军政大权)

出生富二代

李卫并不是电视剧中所谓的混混出身。李卫在康熙二十六年出生于江苏丰县富裕人家,也算是一个富二代。康熙五十六年,李卫捐资员外郎(当时卖官鬻爵全是清的一种正常现象),随后不久便入朝廷任兵部员外郎一职(这个起点可不低,也算是一要职了),李卫任户部郎中一职(相当于现在的民政部和财政部的比较重要的职位)

从龙之功,平步青云。

康熙王朝后期,发生了著名的“九子夺嫡”事件。由于期间李卫与皇四子胤禛关系不错,也算是搭上了从龙之功,这就奠定了李卫飞黄腾达的基础。

虽说李卫这人读书不行,但是人机灵,政治敏感度高,对雍正又是赤胆忠心。因此雍正皇帝即位后,立即将李卫任命为云南盐驿道,考察他能力的同时并加以培养。由于干事得力,两年后李卫就被提升为从二品的云南布政使,掌管一省财税大权,仍然兼管盐务。古代盐务可是国家经济命脉之一,国库大笔进账之一,李卫也遇到不少困难,这个从电视剧中也能看出。虽动了许多人的蛋糕,被人弹劾李卫“恃能放纵,操守亦不纯”,不过由于忠心及处事果断,为官清廉,雍正也只是传旨告诫他要谨慎。最终李卫不负领导重任,将云南财税打理的井井有条。

云南为官以后,李卫的仕途可谓平步青云。1725年,李卫升迁至浙江巡抚,这可是督抚级别的封疆大吏,相当于现在中央特派员不过长期在地方工作,代替皇帝巡查地方军政。两年后,李卫担任浙江总督。在这期间,由于私盐泛滥,李卫将浙江的私盐贩肃清一空,为雍正的国库增收不少,极得雍正欢心。

1729年,李卫担任兵部尚书。1732年,李卫奉命署理刑部尚书。不久,出任直隶总督。直隶总督是八大总督之首(总管今天津、河北大部以及河南、山东小部的军民政务,具体负责自己辖区的军务、粮饷、管理河道,可谓集军、政、财权于一身),在朝廷里地位显耀,李卫在此时也达到人生的巅峰。李卫用了15年时间就从从五品升至一品大员,就算是古代也是寥寥可数的例子,拿到现在来说基本不可能。

1735年雍正驾崩,乾隆即位后,乾隆对李卫也是宠爱有加,被赏赐四团龙补褂,这可是是皇子王爷的朝服,是相当荣耀了。

病逝

乾隆三年,李卫病逝。后来乾隆不知道因为什么原因对李卫相当不满,曾说“李卫于督抚中并非公正纯臣,在浙江无功德于民,闻其仰借皇考恩眷,颇多任性骄纵之处。设使此时尚在,犹当究治其愆”,而且南下浙江时拆除了浙江百姓在花神庙为李卫立的雕像。

雍正头号宠臣李卫,巅峰权势有多大?

李卫一辈子都被人骂,但惟独没被骂过“贪污”。

清初的汉人想要在朝堂中崛起,并不简单,要不就是从龙之臣,要不就是读书很厉害,一般来说,有钱的“富二代”,在这个时期和政治也沾不上什么边,可架不住朝廷“卖官鬻爵”来赚钱。

当时不叫“卖官鬻爵”,乃叫做“捐官”。

而李卫的“官”,就是捐钱换来的。

李卫这个官,不算便宜也不算贵,1700两银子,富二代家世的他,给得起,给了钱做了官,李卫就开始有上进心了,当时他捐的乃是“从五品”虚官,是一个“员外郎”,按道理来说,这个买来的官和政治前途,是不怎么沾边的。

但买了这个官后,李卫就忽然“开窍”了。

其实出身至富贵家庭的李卫,并没有历史记载得那么不堪,有一些文人的记载中,李卫目不识丁,几乎没有什么文化根底,就是一个粗鄙之人。

说这些话的,极有可能是以前李卫的死对头散播出来的消息,因为李卫这个人,嘴的确太欠了。

可李卫的办事能力,是真的非常之强。

都说李卫是雍正登基之后才飞黄腾达的,实际上并非如此,在康熙末年,李卫就在户部担任了郎中,这个职位,却是摆脱了“员外郎”的闲职身份,成为了正职,而户部,也是李卫最擅长的领域:经济领域所在。

在康熙末年,康熙就发现了李卫这个人才,可惜李卫一不是进士,二不是满蒙之人,康熙不会在自己垂垂老矣之际大力培养,康熙很聪明,他知道自己治下的帝国有着很严重的经济问题,不说别的,光是贪污的“曹家”,就是康熙包庇的。

如果扶持李卫,那么李卫就属于康熙的人,办起事来,还是有很多阻碍。

康熙六十一年,康熙驾崩去世,新皇帝雍正登基,雍正不追求文治武功,他要先把康熙年间积累下来的“陈病”给治理好,譬如官员们肆无忌惮地贪污,又譬如经济水平的迟缓,基础建设的落后等等。

这一切,都需要新皇帝的重视。

在雍正早期,雍正的最得力助手,就是他的弟弟“允祥”。

允祥(胤祥)乃是康熙的第十三子,当年也参加了九子夺嫡,后来身体不行,就退出了,允祥和雍正的关系特别好,仿佛这俩人才是亲兄弟,雍正很信任允祥,而允祥也确实是一个极其勤奋的亲王和皇族。

为了雍正的大部分事业,允祥翻山越岭,熬夜,允祥负责的正是户部的事务,说是户部,但实际上允祥很多事情都兼顾了,一次不经意中,他发现这个有点“粗鄙”的李卫是个人才,于是引荐给雍正。

而且也是因此,李卫和允祥成为了好朋友。

李卫被雍正正视后,立马得到重用,李卫的生意头脑很强,虽然为人鲁莽,却是十分懂得政治利害关系,一开始,李卫被派到云南管理盐政,这短短的一年,李卫展现出了超强的能力,到了次年,李卫就把云南的问题给缕清了,升任布政使。

这可是大官了,掌握着一省的经济,包括盐政。

但这还不是李卫的终点,因为在雍正初期,得以信任的汉人官员并不多,而雍正也为了“帝王心术”,扶持汉人大员,除了年羹尧这种人物以外,雍正还重用了岳钟琪、田文镜等人,这里面,也包括了李卫。

田文镜和李卫都是属于经济大臣,但是田文镜背负着一个重要的任务,那就是“摊丁入亩”,李卫倒是管得比较杂,李卫更像是“开源”的人物,在雍正三年,李卫还没坐稳云南布政使的位置,就升任了浙江的巡抚。

当了巡抚,就算是大员了,也是封疆大吏,而李卫主管的方向也还是经济,浙江地区属于江南,经济十分富庶,盐政只要管理得好,那么国家就不怕穷,所以李卫还是被雍正寄予了很重的厚望的。

之所以李卫能够在此时崛起,还是因为雍正一朝,始终都在处理康熙时代留下的经济问题,雍正为了梳理户部的问题,连最好的兄弟允祥都搭上了,允祥属于“过劳死”,但他多年的时间里,为大清的民间新增了很多的基础。

虽然李卫的工作和允祥不重叠,但却是相似,当年李卫被雍正派遣调外的时候,允祥还把自己身上为数不多的两百两银子赠给了李卫,当作贺礼,也算是激励,这可以说是大清清官史上的一段佳话了,不久之后,允祥便撒手人寰。

而李卫也在官场风生水起,但凡是和李卫有关的评价,下面的官员要不就是赞扬李卫一丝不苟,要不就是骂李卫不近人情,李卫在浙江总督时期,大力打击了浙江的私盐现象,维护了经济,但也因此得罪了很多人。

可雍正是和其他皇帝不同的人,不是说大家弹劾李卫,雍正就拿他来降职以泄众怒,雍正改变经济的决心不容改变,李卫也是如此做的,于是雍正让李卫继续升官,到了雍正七年,李卫被加为“兵部尚书”,这个虽是“衔职”,但却有着真实的地位。

到了雍正十年,李卫被升为“直隶总督”,此前还是“刑部尚书”和“太子少傅”,这一年是李卫的权力地位最巅峰的时候,但李卫依旧保持了和谁聊天说话写信来往都和雍正报告的习惯,雍正非常信得过李卫。

李卫的地位在当时的确很高,特别是“直隶总督”其中的一个职能,叫做“命提督以下并受制”,这里管理的人就太多了,而且都是京津地区的官员,可以说李卫就是当时政治权力数一数二的人物,而且还是个汉人,实属难得。

从经济再到治安管理,李卫个人的能力是很明显的,他能和雍正如此相处,根本在于他对雍正的深刻了解,其实说李卫目不识丁,很大程度上是一种“谬误”,李卫当官时期,从来不与时代脱节,该读书,也还是读书。

纵观李卫一生,传奇色彩十足,但是缺点也很明显,那就是李卫的脾气真的太丑了,而且雍正当时的“三大”心腹里,他和另外两个“鄂尔泰”、“田文镜”的关系奇差无比,以至于几人死后,后人都还在互相攻击,成为了大清的乾隆朝一大景色。

李卫的几个儿子都算是受他的庇护,除了大儿子也走到了封疆大吏的地位以外,其他几人虽然没有那么厉害,但一辈子过得还算是非常滋润,当然啦,李卫的为人处事,也是另外四个儿子混得“不怎么样”的根本原因。

在乾隆一朝,乾隆反而对李卫有些“抵触”,这倒不是针对李卫个人,只要是雍正看好的人,乾隆都是这个态度,要问为什么,也只有他本人知道,或许是叛逆吧,也是因为乾隆的“不喜”,李卫在乾隆初期失去重用,权势极速下降。

乾隆三年,李卫因病去世,在去世之前,乾隆还是做足了样子,让人全力救治,但是无力回天,李卫最终还是以五十一岁的年纪离开了人世。

在李卫去世后,汉人官员也开始慢慢崛起,满汉这个时候才不是因为政治需要开始交融,而是真正的交融。

而后世人也奉李卫为一种“偶像”,属于是逆袭类的人物,李卫并不常有,又因为性格极其鲜明,罕见得很,让人感到十分稀奇,细细了解此人,会感觉到比话本书里写到的,更要有趣得多。

毕竟真李卫,才有真脾气。

本文原创自“纪元的尾声”

雍正头号宠臣李卫,巅峰权势有多大?

正史中,雍正的头号宠臣非李卫,隆科多、年羹尧、张廷玉、马齐、鄂尔泰等都要比李卫受宠许多。

当然作为康熙、雍正、乾隆三朝的老臣,李卫在雍正一朝的确深受重视,可谓是股肱之臣。

李卫,非正途出生,1717年他靠捐资做上了兵部员外郎的官职,位列从五品。二年后,升任户部郎中,位列正五品。而在户部任上,因刚正不阿,不畏权贵,从而受到了当时监管户部的四皇子胤禛(雍正)的看重。

雍正即位后,李卫就升任云南盐驿道,在盐驿道任上,因李卫政绩突出,不到一年的时间,就直接连升数级,坐上了从二品的云南布政使,主管云南一省的财政和人事,自此跃居地方封疆大吏之列,同时李卫此时依然监管云南盐务事务。

雍正三年,李卫由云南布政使调任从二品浙江巡抚,总揽浙江一省的军民事务。雍正四年,李卫兼任两浙盐政使,负责整顿嘉兴、松江、宁绍、温台四地盐务,在盐政使任上,李卫严厉打击了浙江地区私盐猖獗的问题,从而大大增加了朝廷的盐税收入。

如此,因整顿盐务有功,再加上李卫政绩突出,廉洁奉公,雍正五年李卫升任正二品的浙江总督,并兼浙江巡抚事。此时距离李卫还是一个从五品员外郎的闲职,都现在的一省总督,手握一省军政要务的封疆大吏,这期间不到10年的时间,这升职的速度不可谓不快,从中也可看出雍正对李卫的重视。

雍正七年,李卫被加封为兵部尚书,自此成为清朝最举重若轻的一品地方大员。雍正十年,由地方调任中央,开始署理(代理)刑部尚书职。不久,李卫调任直隶总督,总管直隶地区(今天津,河北大部与河南、山东小部)的所有军政事务,成为当时清朝总督之首,地位无比尊崇。

乾隆元年,乾隆即位,李卫开始兼管直隶总河,并负责通永、霸易、天津、清河、大名等五地的裁营田事务。乾隆二年,李卫因在诚亲王府护卫库克与安州民争淤池一事上秉公执法,乾隆特赐四团龙补服。

乾隆三年十月二十二日,李卫病逝于直隶总督任上,享年51岁。李卫死后,乾隆下诏将其以总督例赐予祭葬,并赐谥号“敏达”。

综上所述,终其一生,李卫当的最大的官职就是“直隶总督”,他的巅峰权势就是执掌京畿重地直隶地区的军政事务。当然别小看这直隶地区,要知道直隶地区可是天子脚下,清朝都城就在直隶地区,所以直隶危,则清朝危。只要直隶地区出现问题,清朝就会陷入动荡。

因此,当时清朝皇帝十分重视直隶地区,对于总督一职,非嫡系不用,非能臣不用,而李卫能担当这个职务,足以说明雍正、乾隆对他的信任。如此,作为执掌直隶地区的“直隶总督”,在当时它就成为了清朝所有总督中地位最高的一位。

所以,作为总督之首的李卫,他的鼎峰权势还算是很高的了,除了中央上那些正一品的高官,及满人除外,李卫的地位算是最高的了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。