明朝重臣洪承畴为什么降清?

明朝时,有人官居蓟辽总督并挂兵部尚书衔,是明帝最为倚重的肱股之臣;清朝时,还有人被授予太子太保,继续挂兵部尚书衔,是清帝最为信任的汉臣之一。前后虽然矛盾和尴尬,但却是同一个人,他就是明末清初最被人诟病和质疑的历史人物洪承畴。

接下来,我们一同探究洪承畴为何要在明朝末期投降满清?

洪承畴(1593年10月——1665年4月),字彦演,号亨九,福建泉州南安英都人。他从小勤奋苦读,在万历年间中得进士后入仕,却在军事领域见长,本可成为与袁崇焕齐名的“大明儒将”,但却成为满清入关的“引路人”。明末抗清志士黄道周曾经这样评价:

史笔流芳,虽未成名终可法; 洪恩浩荡,不能报国反成仇。

其中提到的“史”和“洪”,分别是指史可法和洪承畴,将二人进行了直观的对比。史可法誓死忠于大明王朝,多次拒绝清廷的劝降,终于以死殉国;而洪承畴只是曾经忠于过大明王朝,在被清军俘虏后归降还率军入关剿灭明朝残余。

1616年,也就是万历四十四年,意气风发的洪承畴赴京参加会试,结果连捷登科,取得殿试二甲的成绩,以进士身份入仕为官。不过,当时正值东林党人耀武扬威的时期,洪承畴的“厚黑学”尚不精进,自然没有得到重用。

等到木匠皇帝朱由校登基后,明朝的势头彻底扭转,东林党被拍死,阉党却崛起了。当时,洪承畴依然没有得到多少重用,继续老老实实的在后面排队,等待自己出头的机会。

崇祯朱由检即位后,一点儿都不像前任皇帝们那样什么事都不管。他显得非常进取,基本上什么事都要管,什么人都要用,无论是东林党还是阉党,他通通不信但却通通都用,搅得明朝政局更加波诡云谲。

就在崇祯的“励精图治”下,破败不堪的明朝更加摇摇欲坠,连起码的局面都难以维系。全国爆发了接连不断的农民起义,比如高迎祥、李自成、张献忠等人的势力越来越大,已经搞得中原数省都鸡犬不宁。

而那个刚愎自用和胸怀抱负的崇祯帝,却在此时显得茫然和懵圈,丝毫没有应对之策。在陕西三边总督杨鹤的建议下,明廷采取了“剿抚兼施、以抚为主”的方略,一边派兵围剿,一边进行招抚。

受此影响,许多的农民和流寇都纷纷诈降,反正打不过就先投降,等休整好了再接着造反。几年下来,农民起义的人数是越剿越多,规模是越剿越大,明军大半的主力都在各地平乱,导致了国库彻底空虚。

面对“韩城之围”,杨鹤已经无人可派,只好将陕西督粮参政洪承畴派出解围,权当是死马当活马医了。可是,洪承畴竟然不辱使命,拼死解了韩城之围,成为了他的成名之战。

借着这股势头,洪承畴斗胆上疏崇祯帝,请求朝廷改变宽松的策略,改之以狠辣决绝的举措剿杀所有的匪患。他主张,一旦流民参与叛乱,无论是否投降都要问罪斩杀,赢得了崇祯帝的赞赏。

杨鹤被罢职后,洪承畴接任三边总督一职继续平定匪患,开始推行“先剿后抚”甚至事“只剿不抚”的方针,以辣手铁血之势血腥镇压农民起义。就在明廷集中全力之时,满清的皇太极也不断从关外威逼明朝。

1636年,皇太极登基称帝,积极为入关统治中原做准备。眼见匪患的局势稍微缓和,崇祯只得将自己的王牌洪承畴打出,调任了蓟辽总督全权负责对清的战势。

洪承畴显得信心满满,雄赳赳的前去辽东赴任。不久,皇太极就下令围困锦州城,派遣了济尔哈朗、多铎等人前出驻军和屯田,逼迫明军再一次进行战略收缩。

作为军事统帅,洪承畴亲自坐镇进行调度指挥,派遣吴三桂和刘肇基等人驻扎于松山、杏山一带,与祖大寿的锦州城守军形成了掎角之势。为了扭转这种不利,皇太极命令多尔衮率军攻击锦州,引诱洪承畴亲自率军来援。

熟读兵书的洪承畴自然看出了皇太极的居心,但实在抵挡不住崇祯的连番旨意,只得率领明军主力赶到松山集结,准备救援锦州。不出意外,他的主力很快就被清军所包围,据《清史稿》记载:

转饷路绝,阖城食尽。

长期围困下,明军早已弹尽粮绝,饿得满眼昏花的洪承畴连同数万明军都成为了清军的俘虏。松山之战后,锦州自然难以坚守,祖大寿被迫出城投降。

对于洪承畴的“威名”,皇太极早有耳闻,因此极力劝降他。而作为一名饱读诗书的儒将,洪承畴起初表现得非常顽强,数次都拒绝投降甚至绝食求死。

当这个消息传回到北京时,崇祯帝激动万分,下旨开设十二坛隆重祭奠洪承畴的忠义。依照封建的礼制,开设九坛就是祭拜臣子的最高礼仪。而洪承畴享受十二坛的祭祀标准,并在天坛内修建了一座祠堂专门供奉,这是前无古人的莫大殊荣。

结果,就当崇祯帝亲率文武群臣一坛一坛祭拜之时,前线又传回了最新的军情:洪承畴降清了!

原来,面对洪承畴表现出的“视死如归”,皇太极依然没有死心,他特命自己的心腹汉臣范文程再次劝降。当范文程见到洪承畴后,压根不提招降之事,却与他坐而论道,谈古论今,漫无目的进行闲谈。

二人谈话间,房屋梁上的一些尘土落于洪承畴的肩膀,他竟然“屡拂拭之”。据此,范文程断言洪承畴必能被招降,据《清史稿》记载:

回奏太宗曰:承畴不死矣,对敝袍犹爱惜若此,况其身耶?

果然,在范文程的建议下,皇太极亲临招降洪承畴,终于劝服他投降满清。至于说,野史中提到的孝庄以美色引诱洪承畴投降一事纯属子虚乌有。作为皇太极的宠妃,而且还诞有皇子,孝庄绝对没有与洪承畴单独会面的可能。

降清之后,皇太极还需要进一步考察洪承畴的忠诚度,因此没有立即对他委以重任,而是留在身边充当了私人幕僚。在皇太极过世后,福临登基称帝并由摄政王多尔衮进行辅佐,洪承畴的政治地位有所提升。

清军入关后,洪承畴逐步得到重用,而他也继续着自己的铁血本性,对于坚决抗清的汉人予以了坚决镇压。不仅如此,他还推荐了一大批汉臣加入到剿灭明朝残余的进程中,比如王辅臣等人。

在残酷镇压和血腥杀戮的同时,洪承畴也为了尽快恢复社会生产而积极谏言。主张大幅减轻百姓的负担,以尽快实现社会的稳定,终于获得了清廷的首肯。

不仅如此,洪承畴在思想和文化领域的贡献也非常突出,他多次建议满族统治者“习汉文,晓汉语,淡化满汉差异”。这些主张,无疑为大清日后的根基性国策“满汉合治”打下了前期的基础。

据《世祖实录》记载,清廷在入关之前曾向洪承畴许诺:

功成之日,优加爵赏。

可是,洪承畴在为满清屡屡立功之下,却没有得到真正的信任和应有的封赏。而与此同时,清廷对于其他汉人却格外优渥,比如孔有德、吴三桂、尚可喜和耿仲明都被“封王守藩”,而沈志祥、李国翰和陈福等人也都被封为公侯。

而洪承畴,直到晚年时才被象征性的加封为三等轻骑都尉。在封建社会中,王位之下只有“公、侯、伯、子、男”才算是正儿八经的爵位,而“轻骑都尉”只是一个正四品的官职,况且还是三等的,可见洪承畴有多么憋屈。

1665年,洪承畴带着无限的遗憾和悔恨过世,享年七十二岁。康熙帝闻讯后,只是恩赐他祭奠如制,赐谥号为“文襄”,再无其它褒奖。

谁都认为,洪承畴尽管憋屈,但总算是盖棺定论了。可是!到了乾隆时期,清廷竟然在编写《贰臣表传》中加入了洪承畴的名字,将他定义为“二臣贼子”。其中,这样评价道:

虽皆臣事兴朝,究有亏于大节。

洪承畴始终不被清廷所倚重和认可,根源就在于他曾经变节和投降,没有从一而终。

真不知道,洪承畴泉下有知该作何感想。如果当年宁死不降清,必能享受明帝崇祯的十二坛祭奠,必能成全自己的忠臣之名,就像史可法一样被后世敬仰,也断不会进入《贰臣传》中受辱。@文史不假

明朝重臣洪承畴为什么降清?

崇祯十三年(1640年)清军与明军在关外展开了松锦大战,结果清军击溃了明朝的军队,明军将领蓟辽总督洪承畴被俘。洪承畴从开始宁死不降到突然投降,给当时的时局造成很大的震动,对其投降的原因也有很多说法,其中最八卦的就是庄妃诱降说。

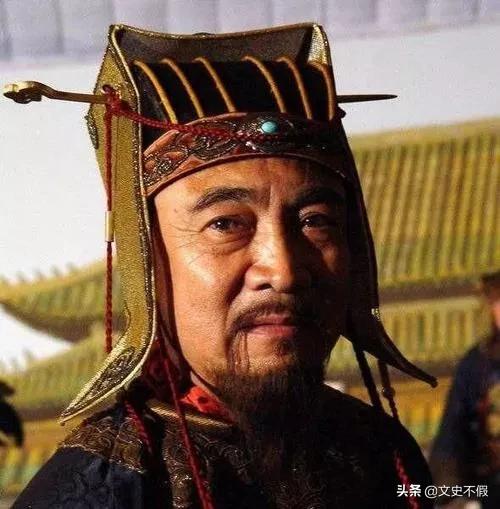

洪承畴

对于洪承畴投降的原因,较为正解的解释应该是《清史稿》卷273《洪承畴传》所载:上自临视,解其御貂裘衣之:“先生得无寒乎?”承畴瞠视之,叹曰:“真命世之主也!”乃磕头请降。大意是皇太极亲自去大牢里看望洪承畴,并把自己的裘皮大衣亲手给洪承畴披上,洪承畴深受感动然后投降了清王朝。虽然这种说法也不能说就是百分之百正确,但可以肯定一点,皇太极在争取洪投降和汉地主阶级中有影响力人物归顺于清朝的工作中,发挥了重要的作用。

皇太极

另外一种说法,也是民间流传最广的洪承畴降清的版本,是说皇太极派他年青美貌的妃子庄妃去服侍洪承畴,并反复喻以利害,好言相劝,甚至以身劝降。这种民间传说缺乏事实依据,多半是因为洪承畴叛明降清后,许多人感到义愤,编出这样的段子来贬低洪承畴的品性。假设皇太极真的对洪承畴用了美人计,非要派自己的妃子去吗?更何况庄妃是蒙古科尔沁部贝勒寨桑之女博尔济吉特氏,也就是后来为清初的繁荣和稳定立下汉马功劳的孝庄太后。

庄妃

其实作为蓟辽总督,洪承畴心里十分清楚被俘后自己的命运,指望明王朝来救他已不可能。身后的国家已被农民起义军打的摇摇欲坠。依靠谁呢?在这种情形下,如果自己还不想死,归降是他唯一的出路。

明朝重臣洪承畴为什么降清?

受邀回答如下:

洪承畴为何降清?或许只有当事人才能如实剖析其心路历程吧!个中原因,外人如果真的想知道其所以然,或可从其降清以后的所作所为而略知一二吧,毕竟任何历史人物的一切是非功过及其缘由都在史实当中。

为了更好地回答这个问题,我又将《翁山族谱》及《洪承畴传》略约翻看了一下!从中,对于洪承畴的降清因由,确实可见端倪。

数百年来,世人对于洪承畴的降清之事,以贰臣及汉奸来盖棺论定的,比比皆是。不必讳言,其从仕于明清二个朝代,当然是二代朝臣了;而如果从满汉民族的各自视角,将之定位为汉奸或许也没有什么问题。但是,从中国历朝历代的朝代更替来看,经历过改朝换代的开国元勋,有许多人都有着同样的身份;从中华民族多民族一体统一的视野来看,如果将洪承畴这样的人简单地视为汉奸,似乎有着狭隘民族主义的嫌疑。

而从《御授摄政王洪大经略奏对日钞笔记》来看,洪承畴对于自己降清的所作为及其后果,其实心中早已了然。或许,洪承畴是在权衡了其中利弊,以及个人名节与天下苍生间的大小之后,才选择了降清之举的,且在此之后也不再有过多的解释,而是宁背一生骂名而素行其"盖权衡大小之间,而以天下为心者久″的感悟。

而确实,从文史资料上来看,洪承畴降清后在缓和满汉之间的民族矛盾,推进多民族国家的早日统一及发展,确实也发挥了其应有的作用。难怪孙中山先生对其有着这样的评价——五族争大节,华夏生光辉。生灵不涂炭,功高谁不知。满回中原日,汉戚存多时。文襄韬略策,安裔换清衣。

当然,人无完人,洪承畴也一样。作为五省经略使,其生前虽受清庭重用但并没有位居高位,死后才获赐文襄谥号,功过是非也只能任由他人评说了!

明朝重臣洪承畴为什么降清?

不管怎么洗,汉奸总是可耻的,对得起前辈们,熊廷弼,袁崇焕,卢象升,孙传庭,孙承宗,毛文龙,等等这些英雄将领们和百万士兵的浴血奋战和牺牲吗?清兵入关烧杀抢掠无恶不作,对得起千千万万的大明老百姓吗?

明朝重臣洪承畴为什么降清?

官场现形记,君臣离心离德,崇祯太自我了,不是说他没有能力,从万历年间国家就是极弱无力,到了他做皇帝的时候,国内形式他也完全控制不住,不断的增加赋税,官逼民反内有李自成,外有皇太极,内忧外患,时势造英雄,在大环境里在有本事人的没有施展空间,良辰泽木而栖,崇祯疑心病很重,袁崇焕不就是前车之鉴,这就不难理解洪承畴降清了,写评论。

明朝重臣洪承畴为什么降清?

明朝重臣洪承畴降清,我认为是大势所趋,历史是不可逆的,人要顺势而为,逆势而走只能自取灭亡。更何况良禽择木而栖,良臣择主而事。当时的大明已经气数已尽,从袁崇焕,卢象升再到最后的孙传庭无论还有多少猛人出现都表示明朝已经无药可救。再加上松锦之战,崇祯的前后矛盾,优柔寡断,以及兵部尚书的勾心斗角,倾轧让洪承畴寒心。再加上所率领的八个总兵各怀鬼胎,导致他兵败被俘。

最后我认为洪承畴降清的原因,还是皇太极的礼贤下士,让他看到文人学而优则仕,侍奉明君的希望。同时他也看到了大清的蓬勃发展,大明的黯淡无光,腐败不堪。多种原因交叉一起,决定了他降清。他降清后,为顺治朝鞍前马后,大清的半壁江山都应该是他打下来的,可以说立下开清第一功。然而死后却只是一个三等轻车都尉的低等军功的荫职。所以他也只是清朝统治者的一个棋子而已。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。