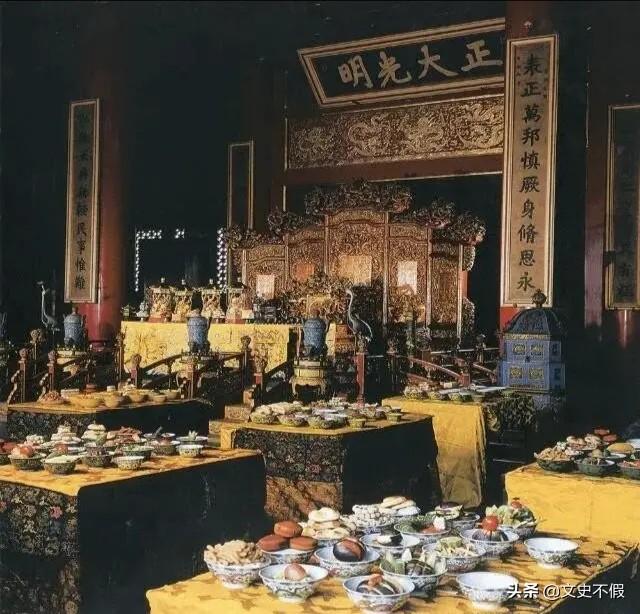

满汉全席是真是假?

1995年时,由徐克执导的《满汉全席》在中国大陆上映,在张国荣、袁咏仪等人的精彩演绎下,这部影片引起了巨大的轰动。片中,对于“满汉全席”的形成和发展过程,尤其是制作过程进行了生动的刻画。

最近十几年间,随着德云社在相声界的崛起,许多经典的相声段子被他们重新带活。比如,郭德纲和于谦的《满汉全席》就非常火爆,顺带又一次将这个著名的饮食文化重新展现:

蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾儿、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花小肚儿、晾肉香肠、什锦苏盘、熏鸡白肚儿、清蒸八宝猪、江米酿鸭子……。

那么,问题就来了,“满汉全席”究竟是怎样的饮食文化?

作为关外生存的少数民族,满人的饮食历来就非常的简单,他们通常都是露天驻营,狩猎烧烤,席地而餐。据《满文档案》记载:

和硕贝勒济尔哈朗娶察哈尔林丹汗之妻苏泰太后, 杀马、牛、羊共八十一,列筵一百二十,举大宴。

面对济尔哈朗这样的大贝勒,而且还事关满蒙联盟这样的大婚,满人在设宴时尚不设桌案,统统都是席地而坐,只用刀具解牛、羊、猪等兽类之肉而食。可见,直到此时,满人别说是“满汉全席”了,甚至就连“满席”都谈不上。

等到满人初步拥有一些“满席”的规制,或者初步具有宴席文化时,最早也得要追溯到他们入关统治中原以后。

顺治时期,满人仿效汉制设立了专门掌管宫廷饮宴的机构,初步具有了满席和汉席的区别。其中,满席可以分为六等,汉席可以分为五等,满席与汉席并立但不共现,这种情势直到康熙晚期才出现了改变。

到了乾隆时期,所谓的“满汉全席”才初步形成。据《啸亭续录》记载:

怀柔郝氏,膏腴万顷,纯庙尝驻跸其家。敬奉上水陆珍馐百余品,王公近侍及舆抬奴隶,皆供食馔,一日之餐,费至十余万。

而李斗在《扬州画舫录》中,第一次有了对于“满汉全席”的明确记载:

燕窝鸡丝汤、海参汇猪筋、鲜蛏萝卜丝羹、海带猪肚丝羹、鲍鱼汇珍珠菜、淡菜虾子汤、鱼翅螃蟹羹、蘑菇煨鸡、辘轳锤、鱼肚煨火腿、鲨鱼皮鸡汁羹、血粉汤……,所谓“满汉席”也。

不过,由于乾隆帝的好大喜功和铺张浪费,在“满汉全席”出现后,宫廷和官场的宴请开始越发的变味。这种奢靡的风气流传到民间后,就逐渐演变成了百姓口口相传的“满汉全席”。

到了清末,再加上慈禧太后的奢靡无度,“满汉全席”变得更加著名了。

满汉全席是真是假?

“满汉全席”弥天大谎;没有任何史料支持。

现在唯一能够称得上“证据”的不过是乾隆甲申年间李斗所著《扬州画舫录》中的一份满汉全席食单;不过这成了“孤证”;可信度不高;正史中没有任何记载。

众所周知,满族人的祖先是游牧民族;清朝入关以前,王公贵族的宴席其实非常简单——不过是露天的地上铺上一块兽皮,大家席地而坐;

据《满文老档》记:“贝勒们设宴时,尚不设桌案,都席地而坐。” 吃些什么呢?就是“火锅”以及配菜比如炖猪肉、牛羊肉或者兽肉等等;

所谓皇帝摆下的国宴,菜还是这几样;只不过规模更大一些罢了。餐具主要还是以“解食刀”为主。

入关以后,满族人的生活习惯渐渐受到中原汉族,特别是“淮阳菜系”的影响;满汉饮食习惯开始合流;这些都是乾隆多次下江南的结果;

于是,有一种“满汉席”开始应运而生;满汉席与“满汉全席”一字之差;但是意义却相差了十万八千里——满汉席,不过是分别摆下“满族人”风味和汉族人喜欢的两种菜肴;以便参加宴请的贵客可以根据自己的口味有个选择而已。

另外,清朝皇家设宴,对每桌菜品的开销都有详细的规定;比如,一等满席,每桌价银八两,一般用于帝、后死后的随筵。二等席,每桌价银七两二钱三分四厘,一般用于皇贵妃死后的随筵......

换句话说,满席与汉席在宫廷宴请时是分别摆设的,哪里有什么“满汉全席”?

那么,无风不起浪,满汉全席的来历到底有没有呢?当然有了。

“满汉全席”的说法,其实源于一段相声;上个世纪20年代的著名相声演员“万人迷“为了吸引观众而编了一段“贯口”词,罗列大量菜名;其表演方式深受欢迎;

其后,这个段子就有了自己的名字,叫做“报菜名”;经过几代相声演员的演绎与传承,报菜名成了保留节目;满汉全席的菜品不断完善,最后成了108道满汉各式菜品;

再加上后来香港电影的演绎,满汉全席闪亮登场;竟然还出现了各种菜品的烹制方法,编成了教科书! 不过,对历史有所了解的朋友应该很容易看出破绽,因为满汉人都有不同的饮食禁忌,完全没有可能“吃遍”满汉全席。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。