马谡失街亭,真是马谡一人的错吗?马谡的军事部署到底有没有错?

公元219年,刘备终于在汉中击退了曹操,夺下了这处战略要地,极大地扩充了自己的实力,后来又成功夺取了上庸三郡。

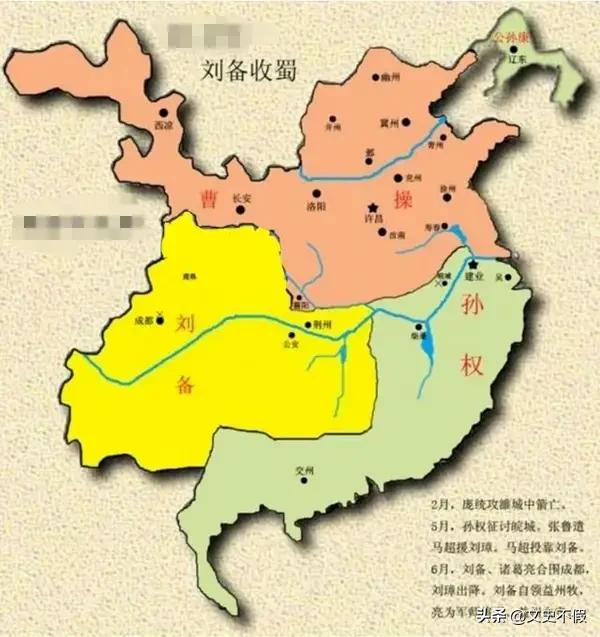

至此,刘备的势力达到了空前鼎盛之势,占据了富饶的荆州和益州以及汉中之地。而且,刘备在政治上也进一步崛起,成为了威势赫赫的汉中王。

为了在东线战场对曹操造成压力,刘备下令由关羽亲率荆州驻军北伐樊城,主动挑起了“襄樊之战”。此战虽然开局顺畅,但关羽在曹操和孙权的前后夹击下很快就战败了,不仅丢失了荆州,而且还使得荆州驻军全军覆没,自己也身败殒命。

口口声声要兴复汉室的刘备气不过,很快就借机发起了夷陵之战,几乎倾尽全力去讨伐江东的孙权,扬言替关羽报仇。可惜!久经沙场的刘备竟然被青年儒将陆逊打得丢盔弃甲,几乎全军覆没,刘备本人也死在了白帝城。

经过以上两战,刘备的蜀汉集团不仅损兵折将,而且丢失了荆州重地,失去了这个既可以扼制孙权,又可以北伐曹操的战略基地。至此以后,诸葛亮当年“隆中对”的战略构想完全落空,蜀汉政权彻底沦为了三足鼎立中最弱小的一方,处于了完全的劣势。

刘禅登基后,在诸葛亮的辅助之下,蜀汉政权韬光养晦,对外联合孙权共同对付曹操,对内发展农耕,平定蛮夷。

到了228年,蜀汉政权已经走出了之前的低谷,秉持“以攻为守”理念的诸葛亮决心主动出击与曹魏一战,于是上表刘禅并获得同意北伐。

蜀军第一次兵出祁山,攻势非常顺利,很快就攻取了天水、安定和南安三郡,极大地震慑了曹魏集团内部,北伐形势一片大好。

在此背景下,诸葛亮将战略要地街亭交给马谡镇守。为了万无一失,诸葛亮一再嘱咐马谡不可轻敌,还派遣了经验丰富的王平作为副将,共同守卫街亭。

可惜,初次担当领军大任的马谡终究还是轻敌了,抵达街亭后根本不按照诸葛亮的布局行事,将“山下扎营”改为了“山顶扎营”,终究酿成了街亭的惨败。

其实,马谡此人并非不学无术之辈,他熟读兵书阵法,自然不会不知道“置之死地而后生”的道理。在他看来,当年的项羽就是依靠破釜沉舟的计策才成功实现战场逆转。

马谡希望自己能够效仿项羽,打赢这场防守阻击战。于是,上演了一出“将在外军令有所不受”的戏码,可惜搞砸了。

在街亭防守中,马谡百密一疏,竟然忽略了水源问题,成为整个战役最致命的漏洞和败笔。据《三国志·蜀书·诸葛亮传》记载:

魏明帝西镇长安,命张郃拒亮。亮使马谡督诸军在前,与郃战于街亭。谡违亮节度,举动失宜,大为郃所破。

张郃远率大军赶到街亭,立即就发现了马谡在防守中的漏洞,直接切断了水源,然后一举就击溃了马谡的守军,成为第一次北伐曹魏的转折点。

我们都清楚,街亭区区弹丸之地,为何直接导致了诸葛亮北伐的失败呢?

街亭地处陇右五郡的核心位置,一旦落入曹魏之手,就可以长驱直入威逼诸葛亮的后方安危。因此,诸葛亮唯有撤军回蜀一条路可走,否则会被曹军彻底包围,绝难脱身。

那么,丢失街亭的责任真的是全怪马谡吗?显然不是,马谡的失责在于指挥不力。个人认为,他选择山顶扎营置之死地而后生的策略并非毫无道理,而且,导致诸葛亮第一次北伐,乃至于以后的数次北伐失败,最根本的原因还在于蜀国自身的实力。

不可否认,在诸葛亮的励精图治下,蜀国内的人口和军队数量都得到了一定程度的恢复。但是,当时的蜀汉仅有益州和汉中之地,根本无法与曹魏的国力相提并论。

诸葛亮亲率十万蜀军北伐,首先要留足正面主战场的兵力对付司马懿,而且还要分出一部分军队前往箕谷。所以说,能够分给马谡驻守街亭的兵力,实在是少之又少,绝对不足一万人。

曹魏此次迎战蜀军,发兵大约四十万。而且,仅由张郃亲自率领突破街亭的精锐就不下五万人,在1:5以上的兵力劣势下,马谡的失败似乎也情有可原。

所以,我认为马谡失守街亭的确有过,但却并非战之过。他在街亭的兵力部署,也确有值得商榷之处,但似乎也没有到了被阵前处斩的地步。诸葛亮“挥泪斩马谡”的故事,背后还有着太多的隐情。

刘备临终前托孤,将诸葛亮和李严确立为顾命大臣,希望二人相互制衡,共同辅保刘禅。但是,诸葛亮对于李严这个副手从来就没有真正和睦过。他将李严本就不多的权力也全部架空,完全独掌了蜀汉的朝政,违背了刘备相互制衡的初衷。

掌握朝政后,诸葛亮又开始谋夺军权。他先是借着南征平定孟获的契机,故意“杀鸡用牛刀”,将掌军的魏延等人排斥,趁机安插了杨仪和马谡等嫡系进入军中任职。

第一次北伐期间,诸葛亮放着魏延、赵云等名将不用,再次擢升自己的嫡系马谡领兵防御街亭。可惜,马谡竟然战败,不仅丢失了街亭,而且还丢失了诸葛亮的颜面,延缓了他掌控军权的步伐。

为了在军中立威,也为了寻找替罪羊,诸葛亮果断丢车保帅,拿马谡来祭旗,由他为街亭战败负全责。同时,却将自己排除异己和用人不察的责任忽略。说到底,这才是马谡丢失街亭的根本原因所在。

回答完毕!

马谡失街亭,真是马谡一人的错吗?马谡的军事部署到底有没有错?

《三国演义》书中说,马谡本系—参军,按现在军队职务,大概是—参谋,隶属司令部军务部门。

街亭之战,马谡自告奋勇,立下军令状。接受重任后,依照出本知识,军事部暑中,在山头上安营扎寨(吃水困难),欲让士兵“置致死地而后生”(去拼命),未听助手王平大将的建言。—个参军岂是久经沙场,老谋深算的司马懿的对手,结果失了街亭。诸葛亮唱了“空城计”。“孔明挥泪斩马谡”。

对也,错也?马谡被斩时,他没有喊冤(枉)啊[我想静静][耶]

马谡失街亭,真是马谡一人的错吗?马谡的军事部署到底有没有错?

看《三国》能知天下事,提到马谡肯定会想到三国里蜀相诸葛亮。在当今各类史书中都记载着诸葛<孔明>,他是我国历史上著名的政治家和军事家,人们一直把他看做智慧的化身,值得景仰和祟敬,大诗人杜甫曾为诸葛亮写下前无古人,后无来者的两首诗遍,一首《蜀相》:

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天不计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

《咏怀古迹》

诸葛大名垂宇宙,宗巨遗像肃清高。

三分割据纤筹策,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

运移汉祚终难复,志决身歼军务劳。

马谡失街亭,真的是应验了那句“纸上谈兵”的真话。马谡是诸葛亮的得意门生,他天资聪慧,勤学好问,每当与恩师交流时都显现出他的军事才能。第一次北代,诸葛亮并没把重任交于魏延.赵云一批老将,而是交于自己觉得集才智于一身马谡,让马谡担此重任,实属考核。诸葛亮启用马谡一是肯定自己的眼光,二是希望马谡象关羽.张飞一样建功立业。那知马谡平时夸夸其谈,当两军交战时,他高估自己的实力,在街亭一战中刚愎自用,忽略了水源问题,而招此惨败。这次战败,马谡不仅丢掉了军事重地,更丢失诸葛亮的颜面,让他军威尽失。

马谡战败后,知道后果严重,他出战一代表恩师的信任;二是代表诸葛亮的眼光;三是觉得自己愧对所学兵书阵法。

为了恩师威信,他自己决定以死谢罪,以免恩师遭人非议“用人不察”之罪。街亭战败纯属自己好大喜功,只有一死才能还诸葛在军中的军威。

如果街亭不失,蜀军会大举北伐,一统中原。

马谡失街亭,真是马谡一人的错吗?马谡的军事部署到底有没有错?

部署没有错。

时局不合。

马谡失街亭,真是马谡一人的错吗?马谡的军事部署到底有没有错?

《三国演义》里除了官渡之战、赤壁之战和夷陵之战等经典战役外,还有诸葛亮的五次北伐被人们所熟知。然而在首次北伐初期蜀军连胜数仗,军中士气高涨,但是最终还是因马谡失街亭而导致北伐以失败告终。马谡也因此一直以来被世人唾骂,但马谡失街亭全是他一个人的责任吗?

当时张郃奉命击退蜀军,而当时诸葛亮的主力部队正在攻打祁山,无法顾及张郃,因此调遣马谡到街亭抵御张郃的进攻,但马谡不听取诸葛亮的命令,造成街亭失守,蜀军后路丢失,诸葛亮被迫撤军。如果当时马谡奉命驻守街亭就一定不会失守吗?答案是否定的。

主要因为当时双方兵力悬殊,虽然在诸葛亮的努力治理下,蜀国人口上升,但是蜀军人数对于魏国来说仍然是处于劣势的。据说当时蜀汉的兵马只有十万左右,而且需要分出兵力镇守蜀地和抵御东吴,因此在北伐时最多只能五万左右,而马谡只是率领一少部分,应该不足万人,而当时魏国由张郃带领的部队就达到五万之多,相差五倍之多,而且并不是每位武将都是可以以

少胜多的。而且张郃是魏国成名已久的猛将,在黄巾之乱的时候就开始征战沙场,为曹操立下的战功赫赫,而马谡独自带军的次数寥寥无几,双方的经验相差甚大,并且在敌方军队优势巨大的前提下,纵使是诸葛亮指挥也没有十足的把握。

虽然马谡只会纸上谈兵,但并非无可用之地。如在诸葛亮南下讨伐蛮夷的时候,就是马谡提议诸葛亮“攻心为上,攻城为下”才有后来的七擒孟获的佳话。因此虽然因马谡有失街亭之过,而造成北伐失败,但并不是他一个人全部的责任,与张郃也有很大关系。

马谡失街亭,真是马谡一人的错吗?马谡的军事部署到底有没有错?

马谡失街亭,绝大多数的责任在诸葛亮,他不应该用一个没有任何实战经验的参军去镇守那么重要的隘口。

蜀汉在刘备死后没几年,诸葛亮就发动了对曹魏的北伐战争,这是诸葛亮第一次北伐曹魏,也是最接近成功的伐魏战争。此次北伐曹魏失败的根源就是重要据点街亭失守,街亭失诸葛第一次北伐战争的转折点。

诸葛亮的此次北伐并非是要兵出关中,占领长安,直指洛阳,他的战略目的非常的务实:占领陇右,夺取凉州,将曹魏西部地区纳入蜀地。

陇右有三郡,天水郡,南安郡,安定郡。这三郡如果被蜀汉夺得,顺势北上占领凉州,那么蜀汉丢失荆州的战略损失将得到弥补,蜀汉就在地域上摆脱被困的劣势,同时还能给曹魏的西北方向更大的军事压力,结合到汉中东出上庸和房陵,蜀汉进击中原,吞灭曹魏还是有可能。

诸葛亮确定了夺取陇右的战略目的率军北伐,但是要给曹魏一个假象——兵出斜谷道,攻击长安,占领关中。

诸葛亮制造假象的目的只有一个:迷惑曹魏大将军曹真,让曹魏主力大军驻守在斜谷道、褒斜道一带,防御蜀军的进攻。拖住了曹真的主力,诸葛亮就要安排蜀军主力快速北上,攻占陇右三郡。

陇右与斜谷道之间的战线很长,中间有一个重要的关口必须守住,这就是街亭。街亭地处陇山山脉的一处谷道出口处,此处是魏国的安定郡与陇右的南天郡连接的必经之地。

街亭易守难攻,只要遏住其谷口,挡住大道,曹魏大军无法通行,同时守军可以倚重谷道两边的山势固守。地理位置优越的街亭既是此战的关键,同时也是此战最为容易立功的地方。

主要固守住街亭就万事大吉,诸葛亮的战略目的就能实现。诸葛亮根据战略目的进行了战术安排:赵云、邓芝部在褒斜道率军作为疑兵迷惑曹真主力,令其不北上救援陇右;魏延、吴懿率领蜀军主力北上攻击陇右;最为轻松的镇守街亭交给了参军马谡。

马谡是马良的兄弟,马良是刘备的心腹谋士,马良兄弟都是荆州人士,在蜀汉属于核心集团的荆州派。马良死于夷陵之战,死得很冤枉,南蛮土著部落首领沙摩柯战死后,其部下将怨气发泄于蜀军身上,杀了刘备的谋士马良。

马氏兄弟不但与刘备关系很好,更与诸葛亮关系很铁。马良在世的时候与诸葛亮兄弟相称,马良死后,诸葛亮待马谡如子,马谡侍诸葛亮为父。

马谡一直以参军的身份跟随在诸葛亮身边,很有谋略,在平定南蛮少数民族造反的过程中给诸葛亮出了很多很好的计谋,其中平定孟获的就是马谡提出来的“以夷制夷”的方针。

诸葛亮希望马谡能够独当一面,更想提拔他到更高的层面,马谡缺乏军功,毕竟从未没有领兵出征过。诸葛亮就把镇守街亭的任务交给马谡,主要守住,就大功一件,不但让其领有军功,同时还能在军中逐渐树立威信,更能得到一定的实战锻炼。当然,诸葛亮还是给他配置了另外一员大将王平辅佐。

街亭之战的结果很惨重,马谡没有听从诸葛亮固守主道,坚守不出的策略,全军上山驻扎,最后被曹魏救援陇右的张郃围山断水,导致蜀军大败。张郃大军如同一把楔子,切入了诸葛亮估计陇右和赵云部中间,随时都可能将蜀汉北伐大军分割围歼。

诸葛亮在得知街亭失守后,彻底放弃了原有部署,只能逐步退兵。同时在斜谷道的曹真主力明白了诸葛亮的意图,陇右危机已解,放心的兵出褒斜道追击撤退的赵云、邓芝所部。

诸葛亮的第一次北伐曹魏的战争以失败告终,而失败的主要责任在于诸葛亮自己用人不明,有私心想给马谡平添军功所致,诸葛亮自己也明白是他的责任,后来上书后主刘禅自降三级,马谡问罪被斩。

很有才能,颇有谋划的马谡为何会犯如此低级的错误呢?明眼人都知道驻守街亭主道就能万无一失,确保张郃大军不可能轻易的通过街亭,他为何要全军上山固守,至大军于死地呢?

马谡贪功,他希望取得更大的功劳。马谡太渴望取得战功,从参军走向前台了,镇守街亭在一个“守”字,这样的功劳其实是说不口,拿不出手的。只有彻底的歼灭曹魏的增援大军,才是真正的大功劳一件。

马谡想实施关门打狗的策略,让曹魏援军轻松通过街亭,然后控制住谷口,攻击其后方,令驻扎在不远处的王平部攻其曹魏援军前锋,马谡领军攻其后部,合围魏军,达到围歼的效果。

马谡的战略实施非常的冒险,如果成功收获却极大——歼灭曹魏的有生力量,这才马谡驻守山顶,分兵王平部的主要目的。

魏军主将张郃并没有上马谡的圈套,魏军所致后,并没有冒然的前行,而是率军围住山脚,断了山顶的水源,导致蜀军大乱。由于马谡大军被围,与王平所部通讯不畅,导致短短两天时间,蜀军就自乱,无奈下山与张郃决战,最终惨败而逃。

如诸葛亮守街亭的策略在于“稳”,马谡攻街亭的策略在于“险”。对于整个北伐战役来说,街亭的重要性其实被诸葛亮自己忽略了,同时也被自己的私心蒙蔽了,启用了毫无实战经验的马谡为将,最后导致了大好局面功亏一篑。内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。