张寿臣和侯宝林有什么矛盾?

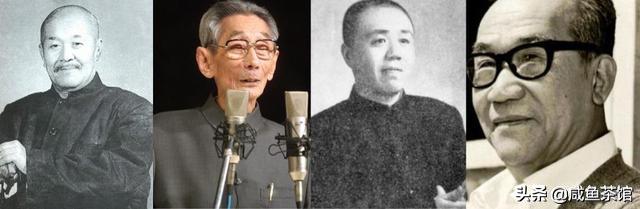

我国著名曲艺理论家薛宝琨教授,对中国相声历史进行深入研究以后,评出了四个大师:

张寿臣、马三立、侯宝林、刘宝瑞。这四人都对相声发展有独一份的贡献,跟他们相比,就连马季这种新相声的掌旗人也只能算半个大师。

张寿臣被誉为给相声添置产业最多的人,所谓“相声产业”,就是相声段子。在现在出版发行的《传统相声大全》中,张寿臣整理收集的段子占比最高。可以说现在还在说传统段子的演员,吃的都是张寿臣赏的饭。

而侯宝林则是相声改进的牵头人,正因为侯宝林积极推动下,相声才能去除糟粕登堂入室,并且一度成为文艺轻骑兵,并且迎来了八九十年代的黄金期。可以说,侯宝林大师对相声的生存繁衍,有着独一份的贡献。

张寿臣跟侯宝林都曾经是天津相声五档,而且在巅峰时候,侯宝林的风头要盖过张寿臣一筹,跟张寿臣的弟子常宝堃并驾齐驱。

两人辈分要差一辈,年龄也差18岁,而且学艺环境不同,导致张侯在艺术上风格差别很大,张寿臣是评书世家出身,擅长“说”,单口对口乃至长篇评书,张寿臣都到了登峰造极的地步。

而侯宝林是学京剧出身,靠着自学成才走上了相声之路。侯宝林的柳活天下一绝,后世难望其项背,在整个相声历史上也是独一份。

正因为两人专长的领域不同,所以在艺术见解上,张寿臣跟侯宝林有过一些分歧。

比如有一次在剧场演出后,张寿臣当着侯宝林的面对观众说:“我从小学的是说相声,让我合辙押韵地唱一段还真不会,相声没有唱出哏来的。”

侯宝林后来跟张寿臣一起吃饭,席间问了张寿臣一句:“您说相声没有唱出哏来的,那您演过的《十八愁》、《丑妞出阁》是什么呢?”

张寿臣意识到之前的发言有些偏激,于是立刻改正:“你提的对,今后我收回相声只能说不能唱的说法,说学逗唱嘛!”

这其实是相声大师很正常的艺术交流,并不是矛盾冲突。比如在杨振华火了之后,侯宝林也对他的吉他相声提出过异议,侯大师认为“相声是语言艺术,以说为主,加上伴奏乐器,是不是影响了相声的本体,是不是还能称为相声。”

结果苏文茂当场就把侯大师怼了“我不同意你的意见。杨振华说的就是相声,只不过表演加上了吉他。我们传统相声里有玉子,许你拿玉子,就许人家弹吉他。您不能说你不会弹,就不让人家玩吉他,你也可以学学吉他嘛!”

结果侯大师听了反而哈哈大笑,称赞苏文茂说的有道理。

说白了,张寿臣侯宝林这种身份的大师,对于艺术有坚持很正常,而且对一些跟自己坚持有相悖的新生事物存在排斥心理也正常。但他们跟一般的小演员不同之处在于,他们能够接受别人的批评指正,而且在公开场合也会展示大师的气度,不会睚眦必报执着于在嘴上找便宜。

比如张寿臣就公开称赞侯宝林:侯宝林对相声是有功的。

原因就是李德钖张寿臣等名家奋斗了一生,相声也没能在小剧场真正攒底(李德钖偶尔一次不算)。侯宝林则凭着自己的影响力,在小剧场取代了大鼓,让相声成为攒底的节目,而且还因此提高了相声演员的收入,所以张寿臣对侯宝林是很感激的。

后来刘文亨凭着柳活大火,被业界誉为‘’小侯宝林”的时候,张寿臣严肃提醒刘文亨“这样学侯不行,学者俗,像者死,因为有一个侯宝林了,你学得再像也是假侯宝林。”

可见在张寿臣心中,侯宝林是独一份,而且难以通过鹦鹉学舌去超越的存在。

所以说对于大师们的评价,应该多看他们为行业为艺术做了多少贡献,尽量忽视他们曾经打过的一些嘴仗。前者是流芳百世的功绩,后者是娱乐八卦的范畴,不可同日而语。

张寿臣和侯宝林有什么矛盾?

张寿臣是解放前相声界的大门长,几乎整个相声界都要以张寿臣马首是瞻,而解放前侯宝林虽然已经成名,并且在天津表演场场叫好,但是张寿臣大门长似乎并不对侯宝林并不感冒,甚至当着侯宝林的面说,侯宝林最擅长的唱根本就不是相声,算是直接“怼”了侯大师。不过面对前辈师叔的权威,侯大师却能通过自己的努力缓解,并赢得面上的尊重。

张寿臣,解放前相声界的权威门长相声成立在清末,为了发扬相声,其逐渐形成了门户制度,拜师扣门已经成为相声传承的重要形式,而相声门里规矩极严,这在旧社会还是有利于相声发展的,毕竟单打独斗远不如团体协作起作用。

但这也有副作用,那就是没有拜师的海清就倒霉了,一个海清正表演相声,来一人,上去直接拦住,问一句,你谁徒弟,海清就得走人。另外一点,就是相声江湖水深,不少冤家,更是被无情打压。

张寿臣

解放前的相声大发展主要是在德字辈的时候,相声八德一度成为最火的相声演员,而李德钖更是一个人养着三个捧哏,而德字辈之后的张寿臣不仅能耐大,而且一统了相声江湖,成为了相声界的绝对权威门长,不仅同辈的、矮一辈的人恭恭敬敬,就连年轻的德字辈也是不敢造次,更有传言,说张寿臣还曾强行压迫高德明降一辈,而高德明正是于谦的老祖,不管这事真假,总之有传言,就说明张寿臣曾是那个时代绝对的相声权威。

张寿臣“怼”侯宝林侯宝林,本是唱京剧的,后来又转行说相声,拜师大面包朱阔泉,朱阔泉能耐不小,但是毕竟影响有限。侯宝林大师小时候吃尽苦头,拜师之后也是刻苦学习,据说拜师摆知的时候,还是师父掏钱吃了一顿炸酱面,也足见师父对侯宝林的爱护。

侯宝林大师的优势就是柳活,这沾了自己京剧出身的好处,当时京剧流行,侯大师一学唱京剧,立马满堂彩,算是碰瓷京剧。另一点,当时相声讲究荤口脏口,而侯宝林的相声却很干净,以至于不少听众对说,听侯宝林的相声,文明。这都说明,侯宝林对于相声不是全盘接受,而是有自己的改良。

侯宝林和郭启儒

在解放前,北京相声演员都需要到天津表演才算业内认可,而侯宝林大师一到天津就火得不行,侯宝林和郭启儒也成为当时最火的五对相声搭档,在天津表演,侯宝林大师一开口唱京剧,立马满堂彩,而这也让当时大门长张寿臣不满。

一次剧场表演的时候,侯宝林刚一进来,在台上表演的张寿臣立马就说:我从小学的是说相声,您要让我合辙押韵的唱一段相声,我还真不会,因为相声没有唱出哏来的。这话说的再明显不过,那就是说给侯宝林听的,意思就是你唱的是什么,压根就不是相声,我不认。

侯宝林的解围与无奈面对相声界大门长,又是师叔的公开怼,相比侯大师心理不会痛快,第一自己没有地位,第二又是外来户,辈分又低,所以侯大师只能忍气吞声,不过对于侯大师而言,其也有解围的办法,既不是低三下四的赔不是,也不是直接回怼,而是在几个月后的聚会上,侯大师笑着向张寿臣请教:“您说过,相声里没有合辙押韵唱出哏来的,那您常使的《十八愁绕口令》、《丑妞出阁》……”。

张寿臣和侯宝林

侯大师的话还没说完,张寿臣立马明白,赶紧诚恳解释,你说得对,我收回。算是承认了侯大师的唱的是相声。可见,侯大师完全是凭借自己的水平,化解了张寿臣的“怼”,并且态度不卑不亢,算是一段佳话。

不过这事也客观说明了解放前相声的江湖气,观众认可你,叫好,也不行,大门长不同意,你照样没法说下去,就连观众缘极好的侯大师也得小心赔着不是,也算是相声的无奈了吧。

张寿臣和侯宝林有什么矛盾?

议论这事有什么用?都是历史了咱又不了解,也别听郭德纲的他也是盗听图说,反正他们俩都没郭德纲辈分大,因为郭德纲排德字辈这可是他师父给按辈分给郭德纲排下来的

张寿臣和侯宝林有什么矛盾?

他们俩有矛盾?他们俩是说相声的,那就同行是冤家,冤家路窄嘛,免不了磕磕碰碰的堵车了

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。