有人说,三俗相声创作是以经济利益为目的,与弘扬相声艺术无关。你认同吗?

三俗是哪三俗:庸俗、低俗、媚俗。

三俗是一种递进而且相互想成的关系,在任何场合任何艺术门类里面,三俗都应该是被反对的东西,当然少数没有道德底线的从业者跟粉丝除外。

三俗文化的内核就是空洞化,而且会以追求最大化经济回馈为目的,迎合观众最低级的审美趣味,使其产生心理依赖性和盲目追捧性,严重的还会认为三俗是正义,是老百姓都喜闻乐见的艺术,然后去攻击一些与三俗对立的高雅艺术。

低级审美是人类的本能,比如屎尿屁性等元素,这是不需要任何艺术修养也能体验到的。但高雅艺术需要培养审美趣味,需要对受众进行严格筛选。

三俗艺术大行其道,反映的是社会整体空洞化和反智化;而高雅艺术的盛行,是一个社会进步的展示。

现在很多人受了错误的理论指导,认为相声的本源就是三俗,是市井下作的艺术门类。

其实不然,相声诞生之初,以穷不怕朱绍文为代表的撂地艺人,恰恰是坚持干净的语言艺术,并且拒绝将下三滥的表演融入其中。

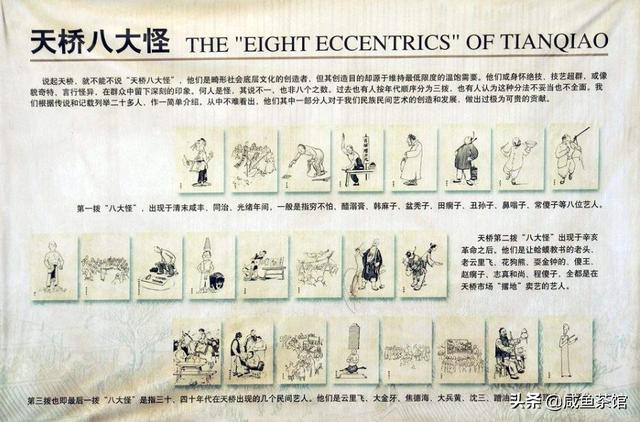

当时天桥的八大怪中,有拉着一块布帘学男女叫床的,每天打钱的观众不计其数,这就是典型的‘听叫床图一乐’“票房决定一切”所倡导的。如果朱绍文眼馋这种“票房”,将其纳入相声表演中,那么今天某社团一定会将这种表演大行其道,作为“原汁原味传统文化”去荼毒无闹粉丝。

而秀才出身的朱绍文一直坚持说文哏,反而得到了王公贵族的邀请,是少数能够进入大宅门表演的撂地艺人。

后来相声艺人群体不断扩张,确实有不少下三滥的表演方式混入其中,各种“暗春”“暗臭”活大行其道。但作为行业最拔尖的艺人,还是坚持用最纯粹的语言艺术去表演,而不是将自己的手艺向下发展。

比如万人迷李德钖,他的相声就鲜少出现脏口荤口,当年奉系军阀孙烈臣邀请他入宅表演,要求给点“卖力气”的活儿。于是李德钖演了全本八扇屏,说的汗流浃背,结果孙烈臣不满意,让他再琢磨琢磨。这时候给李德钖捧哏的张寿臣领悟到了,这货就想听那个,于是使了一段《鸟不叫》(暗臭活,已被摒弃多年)。结果孙烈臣高兴的不行,赏了不少银子,但李德钖依然不舒服,认为这就是对相声的亵渎。

解放后侯宝林大师为了让相声登堂入室,跟老舍先生等人一起组织相声改进小组,对传统段子进行了净化和升华,剔除了所有屎尿屁性等下三路元素。不但提升了相声的历史地位,还让相声艺人破天荒的可以成为“艺术家”,这是对整个行业利在千秋的功绩。

结果呢,因为某些人要用三俗牟利,所以给粉丝洗脑,让他们以三俗为荣,以艺术家为耻,每天成群结队的嘲笑“高雅”,鼓吹“三俗”是人民喜闻乐见的东西。

这就是典型的开历史倒车,三俗本来就是需要反的,无论从中央还是到地方,这种立场从来没有因为“商演决定一切”等逻辑黑洞而改变过。而且反三俗从来不是针对某个社团,而是所有从业者,只不过某些从业者自己心虚,回去后利用自己的影响力给粉丝洗脑,制造了自己被迫害被针对的孤胆三俗英雄形象。而粉丝的无脑追捧,让这种颠倒黑白的论调大行其道,弄得舆论也一片乌烟瘴气。

这种从业者绝对不是为了弘扬相声艺术,充其量只是一个精明的商人罢了,目的也是用最短平快的手段赚最多钱,等到整个行业都被三俗之风弥漫,受众都变成三俗爱好者之后,他再拿着钱回家享清福。

竭泽而渔,伐木刨根之举,是对行业的彻底摧残,绝对不是拯救。

有人说,三俗相声创作是以经济利益为目的,与弘扬相声艺术无关。你认同吗?

完全正确!与社会主义核心价值观背道而驰。与社会主义精神文明相对抗。是提高全民素质的绊脚石。任何文学艺术,都有他的属性。三俗矮化了艺术水准,矮化全民素质。与文学艺术的民俗,通俗,传统相对立。是历史的倒退。必须反对,批判,纠正。

拖累社会进步,矮化国民素质,侵蚀精神文明的现象,再也不能继续下去了!

有人说,三俗相声创作是以经济利益为目的,与弘扬相声艺术无关。你认同吗?

此问题有所指,为什么不直接说德云社呢?典型的嫉妒恨。不以物喜 不以己悲,德云社起到了弘扬民族文化的重要作用,不吃国家,自己养活自己,百姓买账,不利益都不行,因为几百口人得活着,不是吗?什么叫三俗,直接点名即可,如果你说某社俗,那么支持和喜欢德云社的老百姓也逃不过俗字,是不是打击面太大?打清朝末期有了相声,就是撂地摊的买卖,接近于底层民众,郭先生无过、而且有功。当说学逗唱再不是主流的时候,他们就会表现出来了许多的羡慕和嫉妒,因为三十年前因历史原因已经不再有说学逗唱三翻四抖了,传统的东西丢的一干二净,不想郭先生打小喜欢侯宝林马三立等老艺术家的相声。三闯北京终于立住了脚成立了德云社,当下更是后起之秀之多之快之速度,前进道路上难免会有摸着桥过河的时候 ,这就是问题中的所谓三俗,在2014年郭先生整顿德云社,稳中有升,去俗取精。怎么主流就看不得人家好呢?关于问题中的只是利益根本不是传统文化更是谬谈,不是传统穿大褂干嘛?不是传统为什么戏曲艺术太平歌词都是通过郭先生和徒弟们演唱出来,带动了许多年轻人也去追求国粹?一个不了解德云社的人、或者根本瞅不起德云社的人才会这么说!你知道一点就够了:德云社是曲艺界的纳税大户。那些不俗的人除了拿国家的高工资,用名义慷国家之慨,做了哪些不俗的成绩?如果这些人什么都不去做?什么都不创作?也没有拿的出手的作品?他们除了鸡蛋里挑骨头之外、什么也不用去做、肯定不会三俗,何必要说别人三俗呢?可笑至极OK!

有人说,三俗相声创作是以经济利益为目的,与弘扬相声艺术无关。你认同吗?

以前的相声是抒写人间真情,关注人民群众喜怒哀乐,聊聊百姓生活,说说时代变化。讽刺中有幽默,幽默中有讽刺 ,对美的颂扬,对丑态的揭露。只有贴近生活,才能表达生活。内容深邃,决不粗俗。

现在的三俗相声荒诞无稽,砸挂损友,卖弄口舌,不伦不类。成了损害精神内涵的俗物。

有人说,三俗相声创作是以经济利益为目的,与弘扬相声艺术无关。你认同吗?

认同

展开四个话题谈一谈:

一、相声艺术是不断进化的

近代相声的起源并不是三俗相声,而是堂会中的曲艺,后来由于一部分旗人和文人落魄下海,将相声带到了天桥等撂地市场上,给后世造成一种误解,以为相声是社会底层群众娱乐的产物,实际这是不对的。

而在近代相声行业产生后,文明相声一直是相声行业的发展方向,相声历史上著名的大师如李德钖、张寿臣、马三立和侯宝林等人,均是以文明相声起家成为明星,而不是靠说三俗相声成名。在旧社会最著名的园子和茶社中,最受欢迎的也是文明相声。

到了解放以后,相声艺人更是成为文艺轻骑兵,其地位大大提高。

总结起来就是,三俗相声其实是相声老祖宗们抛弃的东西,原因也很简单,三俗相声在旧社会不如文明相声挣钱多,在新社会三俗相声更没有生存空间。

所以,如果想为相声老祖宗看坟,那就必须弘扬相声艺术,而不是大搞三俗相声。

三俗相声不是给相声老祖宗看坟,而是在老祖宗的坟上蹦迪。

二、三俗相声为什么会沉渣泛起还能赚钱

先说一组数据,我国各级受教育程度大致人数,大专及以上的不到两亿,高中程度两亿,初中五亿,小学三亿多,剩下的基本上是文盲。我们可以看到,从人群结构上看,还是文化素质较低的人群占了绝大多数。

这样你就可以理解很多问题了,为什么抗日神剧能够“长盛不衰”?为什么无脑悬浮剧能够热播?为什么低素质网红能有海量粉丝?为什么三俗相声还有巨大市场来圈钱?

说简单点,就是三俗相声迎合了一部分人群的审丑心理,这部分人群数量还相当庞大。

三、“俗”相声和“雅”相声必须对立吗?

并不是这样,相声作品的最高境界是雅俗共赏,也就是说一段相声,既能得到高素质人群的欣赏,也能得到素质相对不高人群的欢迎,这样的相声是最好的相声。

我们在八九十年代熟悉的相声如《虎口遐想》、《电梯奇遇》、《五官争功》、《着急》、《纠纷》、《夜来麻将声》、《小偷公司》、《拍卖》、《点子公司》等等等等,其实都是雅俗共赏的相声,谁都能听,谁都能喜欢。

四、为什么现在“俗”相声和“雅”相声产生了对立

现在有人在偷换概念,将相声中的“雅俗共赏”人为分开,向粉丝灌输一种错误的观点,那就是“雅”相声是教育人的,不好笑,“俗”相声才能让你发笑。

实际上,这种偷换概念相当于将相声历史进行了篡改,因为在相声历史上,不论出传统的那些如《汾河湾》《大保镖》《关公战秦琼》《空城计》等相声并不属于三俗相声,上文笔者列出来的新时代电视相声也不属于三俗相声,这些经典的、雅俗共赏的相声一样能得到观众们的喜爱,一样会让人发笑。

因此,笔者认为,将相声中的“雅俗”人为割裂并进行对立,一方面是故意制造噱头和矛盾进行炒作。另一方面也是为了掩盖自身创作水平的低下。

这就是目前相声行业最大的问题根源,从业者和走红者大多数人的文化素质和创作水平极其低下,无法创作出雅俗共赏的相声,所以只能故意将“雅俗”割裂,拥抱三俗排斥文明,达到圈钱的目的同时又排挤了同行。

最无语的是,你都选择拥抱老祖宗抛弃的三俗相声了,还要大言不惭宣传自己是为相声老祖宗看坟,这大概就是传说中的“又当又立”吧。

有人说,三俗相声创作是以经济利益为目的,与弘扬相声艺术无关。你认同吗?

别扯蛋了,雅是什么?俗又是什么?地位不同,阶级意视不同,对上面雅与俗理解也是不同的,很多有产阶级去他们认为的高级会所,他们认为是雅是高尚的,可作为贫民百姓认为雅俗共尝,闲下时间能哈哈一笑就是雅就是俗、说到相声本无雅俗之分,相声本原自生活扎根民间,人民喜闻乐见的一个逗人开怀大笑的曲种,只要不宣传黄赌毒,都是好的雅也只不过主流相声群体为对付德云社捧出来的高雅相声,其实也没见有多高雅

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。