《三国演义》第一个登场的为什么不是张角,也不是刘关张,而是大青蛇?

《三国演义》是明末清初毛纶、毛宗岗父子修订,甚至篡改罗贯中《三国志通俗演义》改的书名,原著中的很多寓意被淡化或者反转。比如,开篇故事中率先出场的大青蛇,《三国演义》与《三国志通俗演义》的隐喻意义就大有区别了。

这条大青蛇在原著中出现过三次,第二次被毛纶、毛宗岗删掉了。第三次出现,毛纶父子恐怕就没有读出来了。删去原著,必定就破坏了原著深藏的寓意。因而,本回答将以原著文本为据,解读这条引领全书的“大青蛇”。

大青蛇为何出现在建宁二年《三国志通俗演义》是以“则”划分故事段落的,全书总共二十四卷,二百四十则故事,不是章回小说。第一则写的是“祭天地桃园结义”,讲的是刘备、关羽、张飞在东汉灵帝中平元年(184年,甲子)因黄巾起义而相逢于涿郡,在张飞桃园结义的故事。但有意思的是,这则故事的三个主角却没有率先出场,反倒是一条大青蛇给读者留下了深刻的印象。书中写道:

建宁二年四月十五日,帝会群臣于温德殿中。方欲升座,殿角狂风大作。见一条青蛇,从梁上飞下来,约二十余丈长,蟠于椅上。灵帝惊倒,武士急慌救出;文武互相推拥,倒于丹墀者无数。须臾不见。片时大雷大雨,降以冰雹,到半夜方住……

除了建宁二年(169年)出现的这条大青蛇外,灵帝时期还出现了很多怪事:“建宁四年二月,洛阳地震”、“熹平五年,改为光和,雌鸡化雄;六月朔,黑气十余丈,飞入温德殿中;秋七月,有虹见于玉堂,五原山岸,尽皆崩裂”。

查阅《后汉书·孝灵帝纪》,灵帝时期多灾多难,怪事连连,《三国志通俗演义》中写的大雨冰雹、地震,以及雌鸡变雄鸡、黑气、青虹等等,确实记载于《孝灵帝纪》中。而且,时间上基本忠于史料记载。但是,那条长二十余丈的大青蛇却没有出现过,只是在光和元年(178年)时,“有白衣人入德阳殿门,亡去不获”。

那么,罗贯中为何要虚构一条大青蛇出现在建宁二年呢?

东汉恒帝、灵帝时,士大夫、贵族不满宦官乱政,结联反对宦官。宦官则以“党人”之名禁锢士大夫,这样的事件共发生两次,史称“党锢之祸”。建宁二年,宦官首领曹节、王甫等人蛊惑窦太后和十五岁的灵帝,再兴“党锢之祸”,士大夫集团又一次遭到沉重打击。从此,以曹节为首的十大宦官把持朝政,祸乱朝野,史称“十常侍之乱”。

东汉末年的“党锢之祸”为黄巾起义,王朝灭亡埋下了祸根。罗贯中以建宁二年的“大青蛇”,揭示了东汉王朝的灭亡,引出了黄巾暴动,刘关张桃园三结义,拉开了三国故事的序幕。

无疑,原著中的这条大青蛇就是来祸害东汉的,大汉王朝必定走向终极,这是罗贯中的原著主题。毛纶父子虽然也保留了原著中大青蛇的情节,但却设置了一个前提:“汉朝自高祖斩白蛇而起义”,有斩蛇大神在,这条大青蛇哪里逃?《三国演义》由此开始颠覆原著,推崇汉室正统,无限抬高“大青蛇”,并把这条大青蛇描绘成了兴复汉室的第一忠义之士。

其实,罗贯中笔下的这条大青蛇隐写的是关羽。“大青蛇”在书中三次出现,最终又以大青蛇完成“三国归晋”故事。

因大青蛇而桃园三结义历史真实中,没有刘备、关羽、张飞桃园结义的故事,这段故事的蓝本,出自元初《三国志平话》。但是,这篇平话却没有写大青蛇,而是以司马仲相在地府断案开篇,说这个狂妄的秀才审结了汉初刘邦、吕后诬陷韩信、彭越、英布谋反,妄杀功臣的冤案,判韩信转世为曹操,彭越转世为刘备,英布转世为孙权,三分高祖基业。

刘邦转世为汉献帝,吕后转世为伏皇后,备受曹操欺凌,司马仲相自己则转世为司马懿(字仲达),司马氏最终一统天下。而汉室“外甥”、匈奴人刘渊又给汉室报仇,建立了汉赵政权,于是,“汉室中兴”。

显然,《三国志平话》是为元朝站台的,尊崇的并并非汉室。相反,刘备与曹操、孙权一样,都是来谋夺汉室江山的。《三国志通俗演义》在很大程度上继承了《三国志平话》的这个主题,以“大青蛇”开篇,隐藏的是刘关张谋反。

大青蛇暗喻“党锢之祸”,因“党锢之祸”而引发了黄巾起义。于是,刘关张在涿郡相遇,办了一场流传千古的小型聚会“桃园三结义”。对照“大青蛇”,这则故事便隐藏了“他年我若为青帝,报与桃花一处开”这样的寓意。罗贯中借用唐代末年黄巢《题菊花》诗,以大青蛇窜入温德殿,盘坐龙椅,以及桃园结义这两个情节前后呼应,写的就是刘关张趁乱世起兵,打着“兴复汉室”的旗号造反。不过,罗贯中写的是“祭天地桃园结义”,所以,刘关张造反可以是“起义”。

大概,《三国志通俗演义》成书于元末,各路义军纷纷揭竿而起,反元逐元。但究竟谁是“汉室正统”呢?虽然,那时有陈友谅(汉王)、朱元璋(西吴王)、张士诚(东吴王),但罗贯中认为汉室早就亡于“党锢之祸”,此“汉王”怎能光复汉室?

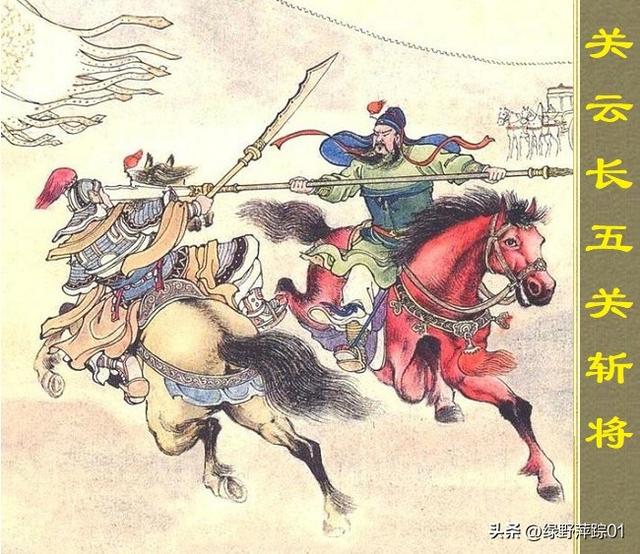

刘关张决定起义,便打造兵器准备奔赴疆场。其中,关羽定制了青龙偃月刀。关公这件兵器,应当是罗贯中原创,《三国志平话》中没有这样一件兵器。“青龙偃月”,意思是青龙出现,明月暗淡。《三国志通俗演义》虽然成书于元末,但现在看到的最早版本,却是嘉靖元年(1522年)壬午本,“青龙偃月刀”是不是针对了明朝,还真不好说。但《水浒传》“借用”这把刀,确实是说的明朝暗淡。

关羽后来被封神,大概在民间就变成了“关帝”,所以“大青蛇”变成了“青龙”。关羽的舞台以及影视剧形象是一身绿袍,头戴绿帽,其实,这不符合《三国志通俗演义》的人物形象描述,原著中,关羽“头戴青巾”而不是绿帽。“关云长单刀赴会”中这样写道:“船渐近岸,见云长青巾绿袍,坐于船上”。青蛇、青龙偃月刀、青巾,都是隐喻的“关帝”。

关公归神,大青蛇第二次出现《三国演义》写关云长败走麦城,增删了原著中很多情节,毛纶、毛宗岗父子是这样改写的:

正走之间,一声喊起,两下伏兵尽出,长钩套索,一齐并举,先把关公坐下马绊倒。关公翻身落马,被潘璋部将马忠所获。关平知父被擒,火速来救;背后潘璋、朱然率兵齐至,把关平四下围住。平孤身独战,力尽亦被执。

关羽父子被擒后,马忠把他们押解到孙权跟前,孙仲谋讥讽关羽,问他“公平昔自以为天下无敌,今日何由被吾所擒?将军今日还服孙权否?”关云长大骂孙权,大义凛然,拒不投降,父子二人慷慨赴死。

罗贯中的原著不是这样写的。麦城被围困,关羽决定突围,先杀败了潘璋,然后遇到了马忠。关羽尚未与马忠交手,“忽闻空中有人叫曰:‘云长久住下方也,兹玉帝有诏,勿与凡夫较胜负矣’。关公闻言顿悟,遂不恋战,弃却刀马,父子归神”。

原来,关公就是玉帝派到下界的“青帝”,也就是那条出现在温德殿,盘踞龙椅,惊倒汉帝的大青蛇。

关羽归神后,“一魂不散,悠悠荡荡,乘云而飞”,来到了玉泉山,乘赤兔马,提青龙刀,在云中大呼“主人何在?”关公的呼声惊动了玉泉山普净禅师,也就是关羽过五关斩六将时,汜水关镇国寺的长老。普净禅师见关羽阴魂不散,不服自己被斩杀,便以手中拂尘敲打座椅,叫了一声“颜良安在”。

关羽听得普净法师叫颜良,便“英魂顿悟”,落云下马,向禅师请教。普净禅师开释道:“向日白马隘口,颜良并不待与公相斗,忽然刺之,此人于九泉之下,安得而不恨乎?今日吕蒙以诡计害公,安足较也?公何必疑惑于是?”听闻此言,关公不再疑惑,拜普净禅师为师,入庵听讲佛法。此后,关公时时显圣,乡人便在玉泉山建庙以祭之。

到了大唐高宗仪凤年间,一个名叫神秀的不第秀才云游玉泉山。神秀“坐于怪树之下,见一大蟒,风簇而至”。神秀问乡人,这里有什么庙?乡人告诉他:“乃三分时,关公显圣之祠也”。无疑,那条大蟒就是开篇故事中,出现在温德殿的大青蛇。

这个神秀,就是后来的六祖,即惠能禅师。惠能禅师在大青蛇出现的怪树下得到“一藏金”,便拆毁关公祠,破土建寺,“安享关公为本寺伽蓝”。

青蛇化青龙,三国归晋“本来无一物,何处惹尘埃”,罗贯中以惠能禅师结束关公故事,其寓意就是终止杀戮。但关公身后,三国乱世愈演愈烈,曹丕、刘备、孙权纷纷称帝,果然瓜分了汉室江山。但是,《三国志通俗演义》的终局却是“三国归晋”,两次出现的“大青蛇”终究没成气候。

所以,罗贯中在小说的结尾处,以一篇古风概括了三国历史,最后几句这样说道:“ 纷纷世事无穷尽,天数茫茫不可逃。鼎足三分已成梦,一统乾坤归晋朝。”

结束三国历史的人,名叫司马炎,也就是西晋开国皇帝晋武帝。司马炎生于魏明帝曹睿青龙四年(236年),这一年恰好是农历丙辰年。生于龙年,又逢“青龙”年号,司马炎起步就是一条“大青蛇”?到此,大青蛇变成了大青龙,《三国志通俗演义》始于大青蛇,终于大青蛇——这就是大青蛇率先出场,贯穿全篇,统领全书的寓意所在。

《三国演义》第一个登场的为什么不是张角,也不是刘关张,而是大青蛇?

读过三国演义的朋友都知道,三国演义的开篇,充满着奇幻传奇色彩,甚至出现一些超自然现象,比如大青蛇的出现,在梁上盘旋,最后居然坐上了龙椅。

有些读者会疑惑,为什么要写这么一个情节呢?这就要从一些凶兆或者瑞兆说起。中国古代,最讲究的就是一些兆头,包括现在的民间,过年时候,也会说讨个好兆头,这个兆头,就是一种预言。

一个国家也是如此,在封建社会中,人们会把一些祥瑞,说成是好的兆头,比如瑞雪兆丰年,把一些不好的现象,比作凶兆。一些自然现象,比如干旱,地震,水灾。在皇帝的眼中,都是一种不好的兆头,证明自己一些事情做错了,所以皇帝会减膳,避正殿,或者减免赋税。这是一种极端的自然现象,往往皇帝会有足够的应对。

但有一种兆头的出现,那就证明,一个国家已经病入膏肓,无药可救了,这种兆头,被称为妖异。

在三国演义也有过这样的情节,在辽东的公孙渊,想要背叛曹魏,他的谋士说了一句话,“如果国家快要灭亡了,必然会出现很多灵异现象。”他还举了三个例子。

第一个例子,一个人从地底下挖出来一个东西,有头有眼,而且刀枪不入;第二个例子,晚上人们看见一个红衣人在房上走来走去;第三个例子,一家人做饭时,发现一个婴儿被蒸死在了锅中。这三个妖异的现象,都证明了,国家将要灭亡。果然,没过多久,公孙渊就被司马懿灭了。

在民间传说,甚至一些正史上,也记录了一些妖异的现象,用来证明,国家将要灭亡。同样,在小说中,也习惯于用这种妖异事件,来证明,国家真的要灭亡了。

所以到了三国演义的开头,作者不惜用大量的笔墨,来描绘一种妖异的现象,这个妖异,就是大青蛇。除了这个妖异以外,他还描绘了海啸,地震一类的极端自然现象,从大量非正常现象入手,来预示汉朝将亡。

那么,为什么要选择大青蛇?有人说,这和刘邦斩蛇起义有关。当年刘邦,在四川,看到一条白蛇挡在路中央,白蛇说,“你不能杀我,你要是砍我的头,你的汉朝从头亡,你要是砍我的尾巴,你的汉朝从尾巴亡。”刘邦不惯毛病,说道“那我从中间砍。”于是,汉朝就出现了东西两汉。

正史中也记载了这个故事,但多了一个老太太的戏份,那就是说,刘邦是赤帝之子,他杀了白帝之子。从而证明,刘邦当了皇帝,是上天的安排。所以,汉朝和蛇结下了不解之缘。

这种说法,也是一种说法,其实,如果从小说角度而言,既然是预兆,为什么不是白蛇的报仇,而非要是一条青蛇呢?

所以,罗贯中的青蛇,实际上还有另一层含义。

我们可以大胆的推论,这个青蛇,代表着曹操,同时也为曹操控制汉朝朝局埋下伏笔。

那么,这又是从何而来的呢?众所周知,中国古人,最讲究五行相生相克学说,这样的学说,在正史、民间传说以及古典小说中,都有明显体现。

蛇,是一种阴险毒辣的代表,而青色,在无形中属木,木在方位中应该属东方。而后文也证明了,曹操发迹就在山东。而曹操的青州兖州的精锐主力,也都是从东方来的。更重要的是,曹操的确控制朝局,而且曹魏也取代了汉室。

所以,我们有足够的理由证明,罗贯中以青蛇开头,更深层次的原因,就是预示着曹操的出场,以及预示着曹操之后的影响。

如果这样说,还是有些牵强,那么,我们再根据五行相生相克原理继续推论,汉室火德,但汉室衰微,说明火德衰微,而生成土,土又生木,这才引出了诸侯混战,最后曹操一统北方。

但这种统一,在作者眼中,不是正统,罗贯中在三国里,拥刘反曹德思想,非常明显。因此,这个伏笔,也预示着,刘备兴复汉室,以火德克北方之木,为刘备兴复汉室,对抗曹魏埋下伏笔。

可以说,青蛇的横空出世,并不是罗贯中为了吸引眼球而随意写出来的,这里面包含着更深层次的伏笔,预示着三国这段波澜壮阔的历史就此展开。《三国演义》第一个登场的为什么不是张角,也不是刘关张,而是大青蛇?

大家都知道,汉高祖刘邦在芒砀山斩蛇起义。刘邦斩杀的那条蛇是条白蛇。《史记·高祖本纪》中有这样的记载:

刘邦斩杀白蛇以后,随后有人来到刘邦杀蛇的地方,看到有一个老太太在夜中哭泣。问她为何而哭,老太太回答:“有人杀了我的儿子,为此而哭。”问她儿子为什么被杀,老太太说她儿子是“白帝子”,变化成为一条蛇,当道而卧,被“赤帝子”所斩,人们都认为这老太太胡说,准备报官说她妖言惑众,结果老太太突然消失了,杳无形迹。

看来,刘邦是“赤帝”的儿子,他斩杀的那条白蛇是“白帝”的儿子。

杀人偿命,不付出点代价来那肯定是不行的。人间如此,天道亦然。怎么报复呢?父债子还,刘邦造下了孽,但他是“真龙天子”,有自己的寿数,这是上天安排的,不能违了玉旨,但此仇也不能不报,自然要由他的子孙来承担。所以二百年后,大蛇投胎转世成人,就是王莽(蟒),字巨君,看这名字就是一条大蛇。来到人间,主要就是为了祸乱汉室江山,夺取刘家天下。

通过一系列的操作,王莽篡汉夺位,建立了新朝。

但是仍然不成功,“位面之子”刘秀横空出世,以弱敌强,拔乱反正,打败了王莽,重新夺回了天下,仍然是刘姓江山。

白蛇的报复又归于失败,这个梁子算是越结越深,仇怨越积越大。白帝又不是只有一个孩子,有了白蛇,就有青蛇,老大不行,老二上。等到老二青蛇长成,具备了报复能力,又是将近一百五十多年的时间过去了。汉灵帝建宁二年(公元169年)四月望日,汉灵帝在温德殿召集群臣议事,刚准备往龙椅上坐,突然殿角狂风骤起,一条巨大的青蛇飞落下来,盘曲在龙椅上,当场就把汉灵帝吓昏过去。

为啥这次青蛇这么着急出现呢?不能再等了,马上端午节就要到了,宫中肯定要提前准备雄黄酒,还会在墙角四处洒上硫磺粉,这都是驱蛇的东西,青蛇再想展开行动就困难了。

青蛇的这次行动还是收效不错的,紧接着世间就出现了很多不祥之兆,大冰雹啦,大地震啦,大海啸啦……总的来说,对帝国造成的损失是极其惨重的。

汉朝讲究的是“福祸休咎,上干于天”,君王无道,天降不祥,民心思动,这就有了“黄巾之乱”。

汉室虽然衰微,但也不是没有扭转局面的人才。刘家出了个很厉害的人物――刘备。连曹操都钦佩的英雄,胸怀大志,要兴复汉室,力挽狂澜。经过千辛万苦,南征北战,刘备成了气候,在川蜀一隅维持住了汉室最后的希望,还隐隐然显霸出北征中原的庞大气势。但是,白帝岂能善罢甘休?就要做掉刘备。彝陵一战,火烧连营八百里,刘备仓皇败逃,兴复汉室的理想彻底破灭,急病而死,死在什么地方呢?――白帝城。

所以说,赤蛇、白蛇、青蛇这就是个冤冤相报的过程,缠绵悱恻。

大仇得报,怨恨化解,剩下的就是报恩了。几百年的岁月过去,白蛇和青蛇再到人间,就是为了报恩,感激夺了刘家天下的那些人。曹丕篡汉,民间有谶云:

“鬼在边,委相连;当代汉,无可言。言在东,午在西;两日并光上下移”“言在东,午在西”,这就是个“许”字。书中说,这是说曹魏代汉,建都许昌。

但白蛇和青蛇寻找的那个许仙不知是谁的后代。

《三国演义》第一个登场的为什么不是张角,也不是刘关张,而是大青蛇?

《三国演义》的开篇先是简单介绍了东汉末年的政局,时灵帝当政,宦官曹节专权,朝野内外一片昏暗。紧随其后的便是写到了题主所说的大青蛇的故事,原文是这样描述的:

“建宁二年四月望日,帝御温德殿。方升座,殿角狂风骤起。只见一条大青蛇,从梁上飞将下来,蟠于椅上。”

这段描写非常之形象,青蛇于殿梁飞下,盘坐于龙椅的景象顿时映入了我们的眼帘。话说《三国演义》开篇写这样一件奇事的意义何在呢?有道是“国之将亡必有妖孽”,而青蛇的出现说到底便是预示着汉室的衰亡!为何独独选中了这青蛇呢?下面和大家谈谈我的一些看法。

龙蛇之孽蛇与中国神话中的神物“龙”有着千丝万缕的关系,古人亦称蛇为“小龙”,蛇在古人看来更是极具灵性之物。“神龙”在古人眼中是祥瑞之物,但龙若出现的时侯不正常,或行为怪异时,则往往预示着将有大事发生,当然龙毕竟是神话中的生物,而在现实中替代龙的生物便是蛇。在古代占卜学中,有一怪异景象称为“龙蛇之孽”,所谓“龙蛇之孽,君国之象”,据《 五行传》记载:

“皇之不极,是谓不建,……时则有龙蛇之孽。”

这一景象的出现则预示着国家将生变乱,天下将有浩劫。故《三国演义》开篇写到青蛇突出,盘坐于帝王之位上,实际上便是描写了这样一种”龙蛇之孽”,从而引出汉末乱世。

故在演义中,紧随“青蛇异象”之后,便写到了洛阳雷雨冰雹,地震,海水泛滥等一些不祥之事,最后点出汉末民不聊生,由此黄巾起义,战乱四起。

因果循环,冥冥之中天注定昔日汉高祖刘邦斩白蛇起义,造就了大汉四百年的江山!今青蛇乱世,四百年前的血债终到了尝还之时。因果循环,造化弄人,昔日刘邦种下了“因”,其“果”自当由后世子孙来承担。正应了那句话“冥冥之中自有天定”,这也是《三国演义》中写青蛇的第二个缘故。

其实像这样的情节在演义中还有多处体现,如“火熄上方谷”,“秋风五丈原”,何尝又不是冥冥之中天注定呢?

“品历史人文,悟真理人生。”专注历史文化的探索,我是灵魂的感触!更多精彩内容,请关注我的头条号哦!

《三国演义》第一个登场的为什么不是张角,也不是刘关张,而是大青蛇?

宴桃园豪杰三结义

斩黄巾英雄首立功这是《三国演义》开篇的章名,述说东汉末年、朝廷腐败,宦官外戚、争斗不止,边疆战事、连续不断,国家势力、日趋疲弱,又逢大旱、赋税不减。刘备、关羽、张飞三位仁人志士,相遇街市,因其意气相投、言行相依,便选在一处桃花盛开的园林,为了一个共同干一番大事业的目标,以实现自己人生的美好理想,举酒结义,对天盟誓,不求同年同月同日生、只愿同年同月同日死,有难同当、有福同享。话说,走投无路的贫苦百姓在张角的号令下,发动了中国历史上规模最大的一次以宗教形式组织的农民战争,向官僚地主进行了猛烈的攻击,并对东汉朝廷的统治产生了巨大的冲击。然而作者却用大青蛇和天降异象来作为文章的开始,来表示汉朝即将发生动乱、汉室即将走向衰亡。公元168年,洛阳皇宫温德殿竟然突然刮起了一阵邪风:

建宁二年四月望日,帝御温德殿。方升座,殿角狂风骤起,只见一条大青蛇,从梁上飞将下来,蟠于椅上。帝惊倒,左右急救入宫,百官俱奔避。须臾,蛇不见了。忽然大雷大雨,加以冰雹,落到半夜方止,坏却房屋无数……这个场景,很容易让人想起汉高祖刘邦起义的时候,斩了白蛇,而青蛇的出现,还盘坐在龙椅之上,表明汉室已经开始摇摇欲坠、行将就木,汉灵帝就是汉朝的最后一个真正意义上的皇帝了,作者告诉读者们,天道有轮回、天理有循环,王朝即将易主。当年刘邦斩白帝之子,造就了四百年的江山;到了东汉末年,终究有因果、报应来了,要血债血偿,这份祸端还是降临在了他的子孙后代身上,有种造化弄人的感觉,冥冥之中似乎正应了天意。

《三国演义》第一个登场的为什么不是张角,也不是刘关张,而是大青蛇?

《三国演义》第一个登场的为什么不是张角,也不是刘关张,而是大青蛇?

凡是熟悉中国古代小说的朋友都清楚,古人比较迷信,不管好事,还是坏事,都要有个由头。凡是写开国之君出生,或者描述某些皆大欢喜的故事,开头必然是天降祥瑞。或者一阵红光罩顶,或者雨后现出一轮光彩夺目的彩虹。

凡是描述一个朝代没落时期,或者某一个心地不良善之人该倒霉时,便会有一些超自然的现象出现。预示着这个朝代即将结束,或者说某个家庭将遭遇灭顶之灾。

冯梦龙《警世通言》里有一个故事:宋朝时,有一个叫计安的押番(宋朝专司捕盗的衙役),钓鱼钓了一条金鳗。金鳗对他说:“计安,吾乃金明池掌。汝若放我,教汝富贵不可言尽;汝若害我,教你合家人口死于非命。”计安不信,杀了金鳗。后来夫人怀孕生了一个女儿叫庆奴,把家里弄了个鸡犬不宁,家破人亡。

《西游记》开篇是唐太宗李世民梦见好多恶鬼向他索命,为了超度亡灵,因而才派唐僧去西天取经。

杜月笙生于七月一日鬼节,那天大雨倾盆,电闪雷鸣。不管这件事真假,人们都宁愿相信它就是真的。

引人入胜的写作手法之需要这既是烘托人物的一种写法,也是吸引读者注意。我们国人深受几千年传统礼教和什么事循规蹈矩影响,对这种充满传奇色彩的东西总是会觉得悚然一惊,便自觉不自觉想要看下去。

对于《三国演义》的作者来说,这条大青蛇出现在戒备森严的皇宫内院,就已经属于不可能,更何况是钻进了皇帝的内室,这无疑是一件绝无仅有的奇闻。读者不看都不可能。

在我们的传统理念里,讨采头是日常生活的常态。过年,都要穿新衣服,吃平时吃不上的锦食,嘴里互相说:“过年好。”

其实,该好的人,说不说好,同样还得好。生活差的人,你就每天讨采头,又能改变什么呢?尽管大家都明白这个道理,但这种现象仍然在我们的生活中频繁出现。只要你说个不好的字样,大家就会把你当成另类。

《三国演义》为什么要选择大青蛇作为开篇?这无疑是要和当年汉高祖刘邦斩白蛇起义遥相呼应。意思是当年斩蛇起义成了事,选择,大青蛇出现在皇宫内院,预示着以蛇开头的汉朝廷,还得以蛇妖作怪而结束。

在大青蛇出现的前面,《三国演义》开头是怎么写的:

滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在,几度夕阳红。 白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事,都付笑谈中。

这段调寄《临江仙》,或许才是作者对于人世间最重要的总结和诠释。

因此,尽管《三国演义》这么写有其深刻的含义,但我们也没必要认为这大青蛇有什么预兆,都是小说的噱头而已。至于一个朝代的兴亡,那是再自然不过的事。什么事,既然有兴,就必然有亡。不管这大青蛇出来不出来,东汉最终都是要灭亡的。分久必合,合久必分,是天之常理。不管是小家、大家,还是国家,概莫能外。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。