如果林冲当初直接投靠方腊,命运会是怎样的?

林冲绝对不可能投靠方腊,因为,《水浒传》中根本就没有方腊。施耐庵的《水浒传》只写到梁山大聚义就结束了,没有后面的投降、招安、破大辽、征方腊的故事,更没有田虎、王庆这等拙劣的文章。没有方腊,你让林冲去投靠,岂不就是害了林教头吗?

而且,林冲背后的故事不简单,他是“燕王”,燕王能去投靠方腊?

《水浒传》写到梁山大聚义就结束了,没有方腊无论《水浒传》的版本多么复杂,都有一个不可辩驳的事实,那就是施耐庵只写了前七十回书,含“引首”满打满算也只有七十一回文字,到梁山大聚义时就结束了。后面的投降招安、破大辽、征方腊都是续书,至于田虎、王庆这等文字粗糙,情节粗鲁的故事,更是书商所为,不过想多挣几两银子而强塞进书中的。

明嘉靖末期的藏书家高儒在《百川书志》中说,百回本《水浒传》“钱塘施耐庵的本,罗贯中编次”,从旁证明了施耐庵的原著未必有一百回,其中有一些是因为“编次”才塞进去的。而且,原著还有可能遭到了“编次”者的篡改。但是,高儒说“编次”者是罗贯中,那就是没有依据的个人臆断了。在高儒之前,诸如田汝成者流,都说《水浒传》是南宋人罗贯中写的。

在《西湖游览志馀》中,田汝成就咒骂道:“钱塘罗贯中本者,南宋时人,编撰小说数十种,而《水浒传》叙宋江等事,奸盗脱骗机械甚详。然变诈百端,坏人心术,其子孙三代皆哑,天道好还之报如此。”假如《水浒传》有投降招安,为朝廷皇帝效忠的故事,士大夫们会如此深恶痛绝吗?

田汝成的骂街犹如泼妇,《水浒传》明明隐藏的是明朝的事,怎么可能是南宋罗贯中写的呢?古人做学问优劣参杂,胡言乱语者也不在少数,以这样的“史料”推断罗贯中叫做“罗本”,当然是不足为信的。同样,以田汝成、高儒这等不加考证的胡说作为《水浒传》版权依据,毫不足信。《水浒传》到底写了多少回,到什么地方结束,更不能依据这些有意或者无疑的无端。

其实,《水浒传》的故事架构,书中早有交代,无需作什么多余的“考证”。

无论是《水浒传》,还是“施耐庵”其实都隐藏在书中,脱离文本而研究其人其书,恐怕就只有相信高儒、田汝成、金圣叹、袁吉人者流,从而得出自己都不太相信的结论了。《水浒传》“开篇引首”的结尾有这样一段话,明确阐明这部书写的是什么故事,隐含的是什么主题:

不因此事,如何教三十六员天罡,下临凡世,七十二座地煞,降在人间。哄动宋国乾坤,闹遍赵家社稷。有诗为证:诗曰:万姓熙熙化育中,三登之世乐无穷。岂知礼乐笙镛治,变作兵戈剑戟丛。水浒寨中屯节侠,梁山泊内聚英雄。细推治乱兴亡数,尽属阴阳造化功。

“引首”就是一部书的总纲,书中要写什么故事,作者要表达什么观点,都在“引首”中做了总概述。说得更简单明了一点,“引首”就相当于现在的“故事梗概”,或者类似于一篇论文的提纲。《水浒传》“开篇引首”这段结尾的话,便明确告诉读者,这部书就是造皇帝的反,一百单八将聚集与水浒寨中、梁山泊内“哄动宋国乾坤,闹遍赵家社稷”。怎么可能被“赶出”梁山,向宋徽宗投降而被招安呢?离开了“水浒”,那些破大辽、征方腊等故事还是《水浒传》吗?

因此,《水浒传》绝对没有大聚义之后的故事,施耐庵根本就不会写方腊。既然《水浒传》中没有方腊,那就没有“如果林冲当初直接投靠方腊”这个伪命题了。

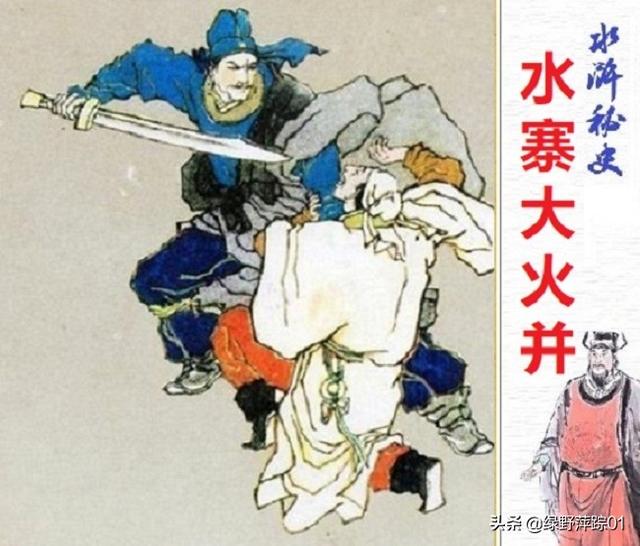

误走妖魔与梁山大聚义照应,不可能有方腊“开篇引首”中预告了《水浒传》故事的终局,接下来的第一回“张天师祈禳瘟疫,洪太尉误走妖魔”的故事,又是梁山大聚义的大伏笔,这回书中所发生的故事,都将在第七十一回书中完美收场。

我在很多文章中,解读了太祖武德皇帝,也就是霹雳大仙是赵匡胤、朱洪武等几个宋、明皇帝,妖魔就是他们放出来的。在洪太尉误走妖魔的故事中,隐藏着赵九重、朱重八,还隐藏着锦毛虎燕王以及雪花大蛇朱允炆(生于蛇年大雪节前夕)。

霹雳大仙,就是雷霆大仙,雷,暗喻的是放走妖魔的张天师虚靖先生。虚靖先生是道家最高法术“雷法”的发明者,在书中就是“五雷天罡正法”。五雷,就是五行之雷,暗喻的是朱洪武以“金木水火土”确定的朱明皇室字辈。所以,张天师虚靖先生既是赵匡胤又是朱洪武,是他们放走了妖魔。

书中写道,因为京师闹瘟疫,张天师便前往汴京做七昼夜法事。这期间,伏魔大殿中响起“十万军中半夜雷”,震塌半个殿角,妖魔被放了出来。这些妖魔,就是梁山三十六天罡、七十二地煞,前来大闹宋国乾坤,震塌半个殿角,意味着大宋葬送半壁江山。

北宋都被梁山好汉闹没了,宋徽宗都去五国城坐井观天了。《水浒传》中以宋江在九天玄女庙看到的“二龙戏水”,暗示了明朝的靖难之役是一场皇位争夺战。同时,也一击双鸣,寓意了宋徽宗、宋钦宗父子坐井观天。北宋皇帝都被梁山好汉弄到井里去了,宋江也见证了北宋的灭亡,梁山好汉向谁投降招安?没有投降招安,就绝不会有“征方腊”的故事。

梁山大聚义时,则是会五雷天罡正法的张天师虚靖先生的徒孙公孙胜做七昼夜罗天大醮。法事做到第七天夜里,天空中一声响雷,霹雳大仙又出现了。这个霹雳大仙化作一只大金盘,裹着一团火块,钻进了正南地下。

这段故事,完全是与“张天师祈禳瘟疫,洪太尉误走妖魔”前后照应,那就是故事的终局了。正南地下就是龙虎山伏魔之殿的地穴,梁山好汉从哪里来到哪里去,故事十分完整,没有后话。既然如此,又哪里来的方腊?没有方腊,林冲投奔谁去?

林冲必定是要上梁山的,那么,他在梁山的命运如何呢?有没有必要另投他处改变命运呢?

林冲豹头环眼、燕颌虎须,他就是燕王百回本《水浒传》中确实有方腊,袁无涯所增删的百二十本中,更是舍不得割舍方腊的故事。即便将这样的“水浒传”当做《水浒传》来读,续书作者也无法改变施耐庵原创故事,在施耐庵的笔下绝对不会有方腊。好在续书作者保留了原著精神,篡改得不是很厉害,假如在书中插一笔江南有个强人占据的山寨,为头的名叫方腊,那就麻烦了。

原著中根本就没有这一笔,因而,林冲即便有英雄气概,此处不留爷自有留爷处,转身下山去投奔清风山、二龙山、黄门山之类的山头,那也无法改变命运,这些山头后来全部都上了梁山。林冲当时乐不可支地留在梁山,好歹还闹了个“元老”,比投奔别的山头要强得多。

与所有梁山好汉以及《水浒传》的人物一样,林冲的命运是早就“注定”的。这是因为,除了《大宋宣和遗事》、《宋江三十六人画赞》中有林冲等梁山三十八人外,施耐庵又在所有人物的身后隐藏了真历史、真故事。这些历史是既定的,因此,林冲等人就得按照历史线索,演绎人物故事了。

林冲出场时,书中写道:“那官人生的豹头环眼,燕颔虎须,八尺长短身材”。林冲的长相出自《三国志通俗演义》——明朝时不叫《三国演义》,明末清初人毛纶毛宗岗父子修订这部书时,才改名叫《三国演义》。所以,袁吉人伪造的“施耐庵墓志”中说,施耐庵写了《三国演义》。死于洪武三年(1370年)的施耐庵竟然穿越到清朝,写了《三国演义》,这岂不是大笑话吗?

《三国志通俗演义》中,张飞就是“身长八尺,豹头环眼,燕颔虎须”。难道说,施耐庵把林冲写成了张飞?其实不是,施耐庵只是借用了燕人张翼德的“燕”字,要把这个人物写成“燕王”。所以,后面的两个细节,就补充了这样的隐喻。

林冲之所以出现在大相国寺,是因为他要去间壁的岳庙烧香还愿。明刻容与堂本《水浒传》影印本中,写的就是“岳庙”而不是“嶽庙”,此处,作者以灯谜谜格“解带格”隐去了“王”字。加上林冲手中的“折迭纸西川扇子”,仅以强化燕人之“燕”,扇子对应了铁扇子宋清,两面有风就是阴阳,阴阳就是“日月”,日月就组成一个“明”字。所以,林冲就隐喻了明代九大塞王之一的燕王。

明代九大塞王在书中不止隐藏在林冲的身上,九纹龙、九尾龟、九天玄女、蔡九知府等等,都是这样的隐喻。如此,林冲还能去投奔方腊吗?即便有人说,方腊与明教有关,那燕王更不可能投奔他了,燕王是要单干的,《水浒传》自始至终都是在隐喻“靖难之役”。

林冲的命已经非常好了,你让他另投他主,是要让他做臣子吗?书中暗示,林冲在梁山上一直坐第四把交椅,此时,林冲是燕王,是家中的老四。大聚义时,林冲降为第六把交椅,这其实是“明降暗升”。

靖难之役的起因是朱洪武“孙立”,直接诱因则是建文帝削藩。朱允炆迫不及待地要削掉叔叔藩王,在朱棣之前便痛下狠手,削去了五大藩王,燕王是第六个要解决的对象。但是,正是这第六个要被削去的藩王夺了“鸟位”,也就是“王定六”。

李逵所说的“鸟位”不是脏活,而是书中以张、柳、井木等符码暗喻的南方朱雀星宿。朱雀主文书文印,就是建文帝,而且,南京明皇城就是移走“三山”填平燕雀湖所建。燕雀不就是鸟儿吗?

燕王以靖难之役定鼎,他就是“王定六”,所以,林冲不偏不倚坐了第六把交椅。这样的命运难道不好吗?让他去投靠方腊,是想让方腊死呢还是让林冲亡呢?

但是,在《水浒传》中,林冲的命不好,施耐庵在书中把林冲以及梁山好汉全部写成了“妖魔”,从地穴里逃出,又得下地穴被镇锁。施耐庵希望将这些破坏天下太平的妖魔统统镇锁起来,不再闹腾。

所以,《水浒传》就是一部反皇帝,揭穿“真命天子”伪言的伟大著作,施耐庵怎么可能写投降招安的故事?没有投降招安,梁山大聚义之后所有的故事都不是《水浒传》,《水浒传》根本就没有方腊。

如果林冲当初直接投靠方腊,命运会是怎样的?

谢谢邀请!如果林冲当初直接投靠方腊,命运也不可能好到哪里去。因为林冲天生的性格懦弱,性格决定命运。一再受屈辱,一再忍让,总想着忍让之后,就没事了,还能过先前的安逸生活。他不曾想到高俅会一而再,再而三地逼他的命,当亲眼看见陆谦放火,想置他于死地,实在是忍无可忍,才杀死陆谦。逼上梁山后,多次受王伦捉弄,还忍气吞声,将就度日,没有一点儿反抗心理。晁盖、吴用上山后,想借他的刀杀王伦,他果真杀了王伦。他这样做似乎有点不妥,必定有收留之恩,要杀你杀去,我不参与意见。高俅作为朝廷钦差,到梁山征求招安事宜,林冲想杀高俅,宋江不许可,林冲果然就不杀了,这种性格显得很窝囊,哪能这样受气,本来都是避难之人,就是有大事,事能大到哪里去?就凭这样的性格,到了方腊那里,方腊也不会给他多大的官职,至多让他做个部分军队的头领,不会委以重任,他也不会有多大的要求。方腊本身也有众多的武功高强的人,从宋江征方腊,死伤几十个好汉,就可以知道,方腊手下的将才是不少的,多了一个林冲,多了一个力量,只能说多了一个比少一个强。如果方腊给林冲委以重任,那就要撤换一个将领,似乎有点不妥,再说,林冲这个性格,方腊也会看得非常清楚的!

林冲跟了方腊,到后来,宋江征方腊,就给宋江增加了难度了。

如果林冲当初直接投靠方腊,命运会是怎样的?

谢谢邀请,如果当初林冲远走南方投靠方腊的话,那林冲比在梁山泊更会有作为,其原因就是方腊比宋江更有雄才大略,也更会识人才些,就评林冲知书识文,武艺超群和识得事态的轻重和有稳韧的个性来说,方腊说不定会委以重任于他,再说方腊如果得到了林冲的辅助,定会发展得更加强大,同样宋江去征讨他,那宋江的陨失就会更大,同时说不定朝廷还会战败呢。只可惜林冲杀了陆虞候一时不知去向后,忙去找柴进,柴进可能那时也不知道南方杭州的方腊势力也正在发展壮大。可能那时柴进就只知道较近点的山东梁山泊王伦一伙强人的了,于是就火速写好书信把林冲引见给了梁山王伦一伙,所以总的来说,这也许就是天意吧?

如果林冲当初直接投靠方腊,命运会是怎样的?

在封建社会皇权至上,无论何种形式下农民起义都会遭到反动封建王朝的疯狂镇压,所以林冲即使投奔方腊也难逃复灭的下场。

如果林冲当初直接投靠方腊,命运会是怎样的?

林冲投靠方腊,在宋江打方腊时,会与梁山军马正面交锋。因为妻子的悲剧,林冲对大宋朝廷非常不满,在战场上会奋勇杀敌,使得梁山的损失更大。林冲的结局,或者战死沙场,或者在方腊失败后隐姓埋名,潜藏起来。

如果林冲当初直接投靠方腊,命运会是怎样的?

谁知道呢?首先我觉得林冲,不会去投方腊,当初林冲为什么会上梁山呢?那是因为林冲杀了陆虞侯,之后,误打误撞的被柴进的手下,捉住了,林冲不想连累柴进,柴进给林冲写一封信,把他介绍给王伦,让他投奔梁山,林冲肯定会去梁山,因为梁山就在山东境内,离柴进住的地方不远,他不可能去投方腊,方腊在江南,相差好几千里,方腊也不认识林冲,林冲也不知道方腊,也没有介绍信,怎么去投方腊呢?投方腊,林冲不是精神不正常,就是哪根筋搭错了。当然了,题主说的是假设,我觉得林冲投方腊不如上梁山,林冲是山东人,八十万禁军教头在山东人人皆知,到江南去没有理由啊,水土不服不说,谁认识他呀!方腊那里文臣武将那么多,不知道会不会容纳一个外来户,林冲那个人不爱说,不好道的,又不会交友,到那边更憋屈,哪如在梁山好,晁盖,宋江至少对林冲还是尊敬的,又是在一百零八将中数一数二的人物,何必跑到江南,人生地不熟的听一个江南人的调遣呢?脑子被驴踢了吗?

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。