林黛玉进贾府时,身体到底怎样,是真的不好还是被黛玉夸大了?

林黛玉到底得的什么病,历来都没有个说法。因而,进贾府时她的身体到底怎样,是不是被黛玉自己夸大了也就无从说起了。我从书中的一处细节中,发现了林黛玉到底得的是什么病,以黛玉这样的病来看她进贾府时的身体状况,那就不是被夸大了,而是刻意隐瞒了。

当然,一个六岁的小女孩是不会隐瞒自己病情的,恐怕这个时候连她自己都不知道得的什么病,这种病到底有多严重。所以,黛玉是不会夸大或者隐瞒病情的,干这种事的另有其人。

那么,林黛玉所患何病,为何有人要刻意隐瞒黛玉的病情呢?

林黛玉哪一天进的荣国府从贾雨村遇见冷子兴,到林黛玉进荣国府,其中只提到一次一个日期,那就是林如海拜托雨村把林黛玉带进都城。林如海说:“已择了出月初二日小女入都”,这个“月”是哪一月呢?

贾雨村遇见冷子兴之前,去了智通寺,这里有一处景致描写,用的是王羲之《兰亭序》中的四个字“茂林修竹”。也就是说,贾雨村来到智通寺的这天是三月初三。如此,林如海说的“出月初二”,应当就是四月初二了。因而,林黛玉大概是四月初二从扬州出发,“有日到了都中”。

于是,问题又来了,“有日”到底是几日呢?我认为,林黛玉在路途上正好走了半个月,也就是十五天,于四月十七进入了荣国府。这样推测,除了贾雨村中秋所做的对联“玉在匮中求善价,钗于奁内待时飞”可做时间照应外,贾宝玉给林黛玉取“妙字”的细节,也可做时间节点的推断。

贾宝玉以《古今人物通考》为据,给林黛玉取了“颦颦”这个妙字。探春一旁笑道:“只恐又是你的杜撰”。贾宝玉果然是杜撰的,但却强词夺理说:“除《四书》外,杜撰的太多,偏只我是杜撰不成?”。

假如以贾宝玉之言,《四书》也是也有杜撰的呢,比如尚书。那么,作者为何举出“四书”来说事呢?原来,这个“四书”也是个谐音,暗写的是“四叔”。四月十七,其实就是这个“四叔”的生日。

如此,林黛玉的病就有着落了。问题是,这个生于四月十七的“四叔”又是谁呢?

耗子偷香芋究竟是什么隐喻第十九回书中,贾宝玉又编了一个故事,这个故事就是“耗子偷香芋”。这个故事,其实就是影射上面提到的“四叔”,也就是永乐皇帝朱棣。怎么讲呢?

朱棣生于元至正二十年(1360年)四月十七日,这一年是农历庚子年,永乐皇帝属鼠。以“四叔”为证,林黛玉进荣国府的时间就是四月十七这天。除了属相般配外,这段故事中还有这样几条信息指向这位“四叔”。

扬州有一座黛山,山上有个林子洞:这句话文本上讲的是林黛玉,但“林”却是朱棣的字辈,这辈人是木字辈。这个写法,出自《水浒传》。清代张新在《红楼梦读法》中说:“《石头记》脱胎在《西游记》,借径在《金瓶梅》,摄神在《水浒传》”,简直说得太对了。

果品有五种,一红枣,二栗子,三落花生,四菱角,五香芋:“五”,是朱洪武为皇子们所定的“金木水火土”辈分,排在第二的就是“木”,对应的是栗子。那么,香芋又是什么呢?

香芋还是谐音“香玉”,但却不是竺香玉,恰恰隐喻的是朱洪武。这个隐喻出自《明实录·太祖高皇帝实录》,说的是朱洪武出世的前夜,她母亲梦见自己在舍南麦场遇到了一位黄冠,吃了这个神仙的一粒神仙白色药丸,梦醒之后,“口尚有香气”。第二天,朱洪武出世。这就是薛宝钗“冷香丸”的来历,贾宝玉说这段故事之前,林黛玉就挖苦贾宝玉以“暖香丸”去配“冷香丸”。

朱元璋的“璋”就是玉,所以,香玉暗射的是朱洪武。“四叔”偷了香玉,那就意味着燕王奉天靖难,偷走了朱元璋传下的皇位。

《红楼梦》不是写清廷“九子夺嫡”的小说,而是写的明朝历史,与《水浒传》一样,以朱家的“火并”记录了明朝灭亡之后,朱家藩王们竞相称帝,大家都去“偷香芋”的悲剧历史。

这其实就是林黛玉的“病”,这种病是与生俱来的。所以,黛玉进贾府时就说:“我自来是如此,从会吃饮食时便吃药,到今日未断,请了多少名医修方配药,皆不见效。”黛玉没有说谎,更不是夸大病情。

不仅是林黛玉与生俱来的病,而且是林如海传给他的。所以,贾宝玉在故事末尾点题:“只认得这果子是香芋,却不知盐课林老爷的小姐才是真正的香玉呢”。

盐,谐音“燕”,课,是占卜之意。因而,“林盐课”说的是燕王偷香玉这样的事,还将在后来发生。那么,之于《红楼梦》而言,其中还隐伏了什么样的“偷香玉”的故事呢?

刘姥姥道出了林黛玉真正的病根林黛玉得的是什么病,书中没有明写,但却暗写在了刘姥姥所讲的“雪下抽柴”的故事之中。

二进荣国府时,刘姥姥给贾母等众人讲了一个“雪下抽柴”的故事。贾宝玉追根刨底,定要找出故事中的实景,便派茗烟去刘姥姥村子里实地查看。茗烟回来后,告诉贾宝玉,“东北田埂上”倒是有一座破庙,庙里哪里有什么茗玉小姐,“竟是一位青脸红发的瘟神爷”。

民间传说的瘟神,总共有五位,以这段故事的细节来解读,几乎把这五个瘟神全部写到了。同时,也是对应的贾宝玉“耗子偷香芋”故事中所讲的“五”。

那么,刘姥姥为何要讲这一一个故事,与林黛玉的病有什么关系呢?

第十四回书,写的是秦可卿出殡的事,中间忽然插了“林如海捐馆扬州城”的事,贾琏的跟班昭儿从苏州回来,告知“林姑老爷是九月初三日巳时没的”。写林黛玉进中都时间概念极其模糊且十分隐涩,秦可卿究竟死于何时,也是云山雾罩的,为何林如海“捐馆”的时间却写得如此清楚呢?

原来,九月初三是瘟神的诞辰。那么,刘姥姥所讲的故事,是不是说林黛玉是瘟神的女儿,她得的是瘟疫呢?这倒不全是。

瘟神有五方五位,刘姥姥的故事中讲的是位居东北方“青脸红发”的瘟神,加上林如海“捐馆”的时间,又对看林黛玉进中都的大致时间,恐怕隐藏的是“扬州十日”。

因此,有读者说,林黛玉身上有史可法的影子。我觉得,这一说非常有道理。《红楼梦》写的就是这样的末世悲剧,朝代更迭中的“白骨成堆忘姓氏”。秦可卿也是因此而淫丧天香楼,当夜,王熙凤是“胡乱”睡下,梦中与秦氏诀别。“胡乱”这个词也是有寓意的,敬请列位看官自祥。

林黛玉的病能治好吗从以上解读来看,林黛玉的病是治不好的,只是以“养荣丸”来维持而已。

书中借贾雨村在智通寺所见“茂林修竹”,暗示这天是三月初三,这天又是民间传说的玄武大帝诞辰。《水浒传》中,就是因为嘉祐三年三月初三五更三点的早朝,宋仁宗派洪太尉去请张天师来京城祈禳瘟疫,因此引发了“误走妖魔”。施耐庵这样写,暗喻的就是明初朱家的一场大火并,也就是靖难之役。

《明史纪事本末·燕王起兵》中说,朱棣誓师反击建文帝时,假称玄武显圣鼓舞士气。称帝后,又自称是玄武大帝转世。这是明朝历史上第一场大火并,这个“病根子”也就成了朱家的家族病,与《水浒传》所说的一样,就是“瘟疫”。

上文讲过,林如海之“林”,暗喻的就是永乐皇帝,也就是“四叔”。林黛玉身上的病,是极其严重的,在《红楼梦》中就是“大过节”、“大关节”。

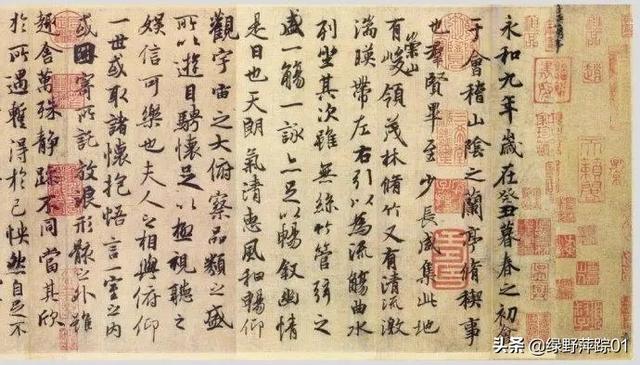

王羲之《兰亭序》中说:“永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也”。修禊,就是在三月初三这天举行一些仪式,拔除不详,消除瘟疫。但是,明朝已经种下了这样的基因,诸如贾雨村这样的“奸雄”便纷纷出头,“误走妖魔”。

林黛玉的“养荣丸”,养的就是“荣国府”,荣国府其实写的是明代一家,甚至是几家藩王府。然而,“养荣丸”未能拯救末世南明,各家藩王你争我夺,相互攻击,终遭清兵各个击破,多家藩王被缢杀。

比如,桂林两代靖江王都是死于缢杀,其中,朱亨嘉被隆武帝朱聿键缢杀,对外却宣称其得暴病而死。朱亨歅则是被明朝叛将孔有德吊死。最后一个桂王朱由榔,也就是永历帝,却是被吴三桂以弓弦勒死。

林黛玉“玉带林中挂”,说的就是与“桂”有关的藩王乃至皇帝的结局。如此,林黛玉不是夸大了病情,而是《红楼梦》的作者以十分隐涩的手法“甄士隐”、“假语存”,“隐瞒”了黛玉的不治之症。

林黛玉进贾府时,身体到底怎样,是真的不好还是被黛玉夸大了?

黛玉身体弱应该是真的,但没有严重到要命的程度,有点夸大了。

第三回中,通过荣国府众人之眼交代“怯弱不胜”、有“不足之症”,黛玉自己也说“从会吃饭就会吃药”。

再联系林如海、贾敏都算短寿;林如海子嗣艰难,有个儿子才三岁就死了;林如海几房姬妾都没生育等情况来看,林家的生命长度基因可能有问题啊!

但是,从小说中的具体描写来看,黛玉的病情似乎也不严重,不过是春秋季节咳嗽,应该是身体弱、免疫力低、换季时容易过敏导致。

第八回中,黛玉追踪宝玉逛到梨香院,打趣宝玉,吃了饭以后一起回贾母处,精神好得很;

第十六回中,黛玉从苏州返京,千里远行,回来以后忙着安排打扫房屋、分派礼物送人,一点儿也看不出身体弱;

第十八回元春省亲,大家折腾了一夜都没睡,第二天中午宝玉怕黛玉吃了饭就午休影响消化,特意去闹腾黛玉,两个人讲说小耗子精故事,打打闹闹,身体挺好的。

只不过,后来在“金玉良姻”的精神压力下,想到自己父母双亡、无人做主、寄人篱下、婚姻无望,黛玉焦虑不安,夜夜失眠,一年睡不足十觉,严重损害了健康。最终,在一个大的变故下(可惜后面的原著不见)泪尽而逝了。

林黛玉进贾府时,身体到底怎样,是真的不好还是被黛玉夸大了?

林黛玉进贾府之前身体确实就不好。

第三回林黛玉进贾府这样写道,众人见黛玉年貌虽小,其举止言谈不俗,身体面庞虽怯弱不胜,却有一段自然的风流态度,便知他有不足之症。因问常服何药,如何不急为疗治。

黛玉笑道:“我自来是如此,从会吃饮食时便吃药,到今未断。请了多少名医,修方配药,皆不见效。那一年,我才三岁时,听得说来了一个癞头和尚,说要化我去出家,我父固是不从。他又说:‘既舍不得他,只怕他的病一生也不能好的。若要好时,除非从此以后,总不许见哭声;除父母之外,凡有外姓亲友之人,一概不见,方可平安了此一世。’疯疯颠颠,说了这些不经之谈,也没人理他。如今还是吃人参养荣丸。”

这里林黛玉很明确的说出了自己有“不足之症”,也就是他的病。而医治这种病的办法有两个 : 一个是出家,一个是不许哭也不许见外姓人。当然这是和尚的治疗办法。而他家里的治疗办法,就是让林黛玉吃“人参养荣丸”。

我们说林黛玉是有病的 : 一则由他自己说出而明,一则由和尚诊断而明,另一则由他家人选择了治疗办法而明,特别是诸多名医指药配方,这些都能证明林黛玉确确实实是有病的。

当然她进贾府后,总是悲伤于自己的身世和经历,以及不断地哭,这个都加剧了他这个病的严重性,最终泪尽而亡。林黛玉进贾府时,身体到底怎样,是真的不好还是被黛玉夸大了?

首先很荣幸回答这个问题。林黛玉果真夸大了自身病情?难道是希望贾母更加怜悯她?听起来有些白莲花的感觉。

个人观点认为:林黛玉就是个直憨憨,换做是我去投奔远方亲戚,一定不会把自己是个药罐子的事说出来,直接说我吃那啥人参养荣丸补身体用的!因为你来投奔人家,吃人家的,住人家的,还要吃大量的药,花费也挺大的。

换作薛宝钗,想必她一定不会自暴致命弱点。要不然,为啥后来,贾母就拿宝钗和贾宝玉冲喜呢?而不是林黛玉?还不是因她身体不好。

不过,对于林黛玉进贾府时,究竟有没有夸大自身病情?还需要咱们一起仔细探讨。还记得《红楼梦》第三回,林如海托孤,黛玉初入贾府,老太太询问她病情的一段:

按照上面黛玉的说法,她3岁之前就开始吃药,而且常年不断,对于一个小孩子来说,听起来确实有些夸张。

林黛玉家道中落,她一个孤女,大老远地孤身投奔贾府,唯一有联系的亲人也就是老太太贾母,可中间毕竟隔着一个辈呢。

林黛玉的娘贾敏,也就是贾母的爱女早死了,这老太太还会念旧情吗?谁知道人家会不会对你敷衍了事。

黛玉在书中,怎么也是“心较比干多一窍”的缜密之人,她会不会为了自己往后的安稳,而有意夸大自己的病情,以望贾母日后多多心疼她一些呢?

首先,看看《红楼梦》中,众人目光里的黛玉,形容其“不胜怯弱,一看就知有不足之症。”单凭“不足之症”四个字,就说明黛玉的病,是打娘胎里带来的。且古往今来对黛玉的评价一贯是,“纵有倾国倾城貌,却是多愁多病身。”

“疯和尚曾要化她出家,而且说她这种愁病,听不得人哭。除了父母,一生不能见其他人,方才能保她一世平安。”不过,这段话在《红楼梦》原文中纯属黛玉自述,可信度上要打几个问号❓此前,写甄士隐带着女儿英莲在外玩耍,却是直接借助疯和尚的口吻讲述,“把这有命无运,累及爹娘之物留着做什么?舍我罢,舍我罢。”像这样的客观叙述,比起黛玉的自述更具备真实性。

同样是被渡化,为何疯和尚渡化黛玉,讲述她病情的那段,却是出于黛玉自己之口?这种真实性会打折扣呀!有人怀疑黛玉夸大病情也不足为奇。

根据曹雪芹的《砚脂斋评石头记》讲述:黛玉是金陵十二钗正册之首,自带主角光环,大家自然都会注意到她。而甄英莲也就是后来的香菱,作为金陵十二钗副册之首,曹雪芹为使人们不要忽略她,才着重笔墨写了癞僧人渡化她的那段。

《红楼梦》中写宝黛初见,从宝玉的角度对林黛玉外貌有一段客观描写,“态生两靥之愁,娇袭一身之病。泪光点点,娇喘微微。闲静时如姣花照水,行动处似弱柳扶风。心较比干多一窍,病如西子胜三分。”

大家都知道,曹雪芹对《红楼梦》中每个角色的刻画,可谓都是入骨三分真。比如,就通过王熙凤的三角眼,吊梢眉,还有周身繁多的金银首饰的描写,一下就能推貌及人,测评出王熙凤“凤辣子”的性格。而林黛玉刚进贾府时,在宝玉眼中的林妹妹,便是娇袭一身之病,自然是好不到哪里去的。当时宝玉说,“来了个天仙的林妹妹,竟然也没有玉”,然后就发癫摔玉,登时就把黛玉吓哭了。贾宝玉就是加速林黛玉病情的催化剂。宝玉生病,黛玉要哭;宝玉跟宝钗和其他女孩子太过亲密,黛玉也要哭,想来林黛玉的这种病,就跟宝玉的痴病一样,都是彼此引发的。情痴是也!

林黛玉作为绛珠仙草的转世,入世是为了“还泪报恩”,她因对宝玉的情伤而死,是早已注定。在看完《三生三世十里桃花》后,神仙下凡都不叫投胎转世,都统称“下凡渡劫”。尤其是情劫,只有渡过了情劫,绝了七情六欲,了结红尘牵挂,他们才能重新回去做神仙。

而林黛玉是绛珠仙草转世,她下凡渡劫的目的就是“还泪”,把泪还完了,灌溉之恩才算报完,才算历劫成功。所以,林黛玉的多愁多病是一早注定的,她注定要为了宝玉伤心难过,甚至于,哭死。

每次读到林妹妹哭的情节,总要暗自骂上几句,宝玉你个大猪蹄子。其实,敏感的人几乎泪点都很低。但凡看到电视剧里出现虐的情节,就忍不住想哭。看到一些可怜的孩子在外面乞讨,更是心酸。

很多时候,哭,对于我们来说,是一种内心深处压抑情感的爆发释放。哭过后,也许就轻松了,开心点了。

可是哭也是有坏处的。人一旦哭多了,不仅伤眼睛,还可能导致神经脆弱,尤其是对林黛玉这种极度敏感之人,哭多了劳心伤神。

林黛玉的病,从现代人的角度讲,不就是相思病吗?人一旦犯起相思,茶饭不思,寝食难安,时间长了,自然积久成疾。更何况是前世注定的木石前盟,非要了结不可的。

林黛玉的“愁病”,见不得外人。尤其在见了贾宝玉之后,更要发作。可见黛玉的病是一种心病,或者说单相思病。大家都知道“相思成疾”,就是从现代医学角度,相思病也是挺严重的。

所以,林黛玉进贾府身体是真的不好,像她那么心思细腻的人,一定知道病秧子和药罐子这类人,除了拖累人也没别的。夸大病情只会让她自己在贾府更不讨喜,所以,她没必要去夸大病情。

而且林黛玉的人物设定,就是一个冰清玉洁,超凡脱俗的人设,她不会为了让贾母心疼她,放低身段去博同情。

以上观点,大家赞同吗?有没有别的证据证明林黛玉没有夸大自身病情呢?欢迎在评论区留言评论,点赞,转发。

感谢阅读,谢谢关注!

林黛玉进贾府时,身体到底怎样,是真的不好还是被黛玉夸大了?

如果说第二回“冷子兴演说荣国府”是对贾府走马观花式的鸟瞰与“遥摄”,那么,第三回“接外孙贾母惜孤女”则主要是借助于林黛玉的视觉对贾府进行登堂入室的详察与“近拍”。

从环境描写的角度看,这一回把贾雨村和冷子兴所说的“峥嵘轩峻”“气象不同”具体化了。读者随着黛玉的脚步,绕过有石狮雄踞的“兽头大门”,由西角门进入贾府,步甬路、经游廊、过穿堂,进正房、入厢房、见抱厦、转屏风、穿仪门、绕影壁……深宅大院,令人晕头转向;“雕梁画栋”,使人眼花缭乱。果然不愧是钟鸣鼎食之家,花柳繁华之地,富贵风流,“轩峻壮丽”。作者用“移步换形”的笔法,十分自然地写出了贾府的非凡“气象”,初步交待了红楼梦人物活动的典型环境。

从人物描写的角度看,作者在这一回用的是“互见法”,即:一方面,从黛玉眼中写出贾府诸人;另一方面,又从贾府诸人眼中写出黛玉。

黛玉聪明灵慧,又曾听母亲说,“外祖母家与别人家不同”,所以进得府来,便“步步留心,时时在意”。作者巧借这位远方来客的静观默察,向读者介绍了贾府的各色人物:“鬃发如银”、位尊心慈的贾母,“温柔沉默,观之可亲”的迎春,“顾昐神飞”、“见之忘俗”的探春,“身量未足,形容尚小”的惜春,以及邢夫人、王夫人和李纨等。这些人物,作者均用略写,一笔带过,而用浓笔重彩写了两个人物:王熙凤和贾宝玉。

王熙风的出场与众不同:未见其人,先闻其声。伴随着“后院”一阵笑戸,“我来迟了,没得迎接远客”喧哗而至。致令黛玉大感不解:“这些人个个皆敛声屏气如此,这来者是谁,这样放诞无礼?”通过黛玉的目光,我们打量着这位“彩绣辉煌”、“体格风骚”,“粉面含春威不露,丹唇未启笑先闻”的“丽人”,原来她就是“凤辣子”。主角一旦登场,便统治了整个舞台:她先是“携着黛玉的手”夸其“标致”,说她竟象贾母“嫡亲的孙女儿似的”;接着又“可怜”黛玉命苦,感叹姑妈去世,假戏真唱,竟至“用帕拭泪”。而当贾母批评她不该招其伤心之后,她便立刻“转悲为喜”,连道“该打”。王熙凤的这番表演,与其说是给黛玉看的,不如说是给贾母看的,她是通过取悦于黛玉来讨好老祖宗。她是那么“红”,红得“放诞”;又是那么“忙”,忙得乖觉。关于王熙凤的出场,甲戌本脂批说:“阿凤三魂六魄已被作者拘定了,后文焉得不活跳纸上。”评得的当!

贾宝玉是《红楼梦》最重要的人物,作者写他的出场用“千呼万唤始出来”的技法。黛玉对宝玉,早年听母亲说过,进贾府后又听王夫人专门谈到,可是直到见过了所有的人,在贾母处吃完饭、嗽过口,一边吃茶一边闲聊时,才听丫环报道:“宝玉来了”。黛玉作为一个初来乍到者,她对宝玉的第一印象应当有两点:一是“眼熟”。她原想着宝玉定是个“惫懒人”,但一看到他那披金挂银的服饰和那“虽怒时而似笑,即瞋视而有情”的表情神态,便觉得“倒象在那里见过的”一样。二是痴狂。当宝玉听黛玉说她“没有玉”后,“登时发起狂病来”,摘下玉“很命摔去”,骂道:“什么罕物!人的高下不识,还说灵不灵呢!”对宝玉的“摔玉”,黛玉并不理解,事后独自“淌眼抹泪”,自怨自艾。其实,这是宝玉对黛玉的一种特殊的尊重。在贾宝玉看来,“女儿是水做的骨肉”,是“高”;“男子是泥做的骨肉”,是“下”。那么,既然面前这位“神仙似的妹妹”都没有玉,自己怎么配有玉呢?

“黛玉进府”也是对黛玉的第一层“皴染”。这一回从贾府人眼中写黛玉共有三处:一处是在贾母初见黛玉、思及亡女一哭再哭,经大家劝住之后,作品写道:“众人见黛玉年纪虽小,其举止言谈不俗,身体面貌虽弱不胜衣,却有一段风流态度,便知他有不足之症”,遥遥的为黛玉的悲剧结局埋下伏笔。第二处是王熙凤出场之后,“携着黛玉的手,上下细细打量一回”,夸赞道:“天下真有这样标致人儿!我今日才算看见了!……怨不得老祖宗天天嘴里心里放不下。”王熙凤的话有两层意义:一是进一步说明了黛玉的美貌可人;二是说明了黛玉在贾母心目中的地位。第三处是在宝玉出场后。宝玉是专在女孩儿身上留心的,所以他进屋之初,“早已看见了一个袅袅婷婷的女儿”,知是黛玉。等到他见过王夫人回来“归了坐细看时”,只见:“两弯似蹙非蹙笼烟眉,一双似喜非喜含情目。……心较比干多一窍,病如西子胜三分。”作者这里用的完全是一种“大写意”笔法。如果说前两处简洁交待了她的外貌和体质的话,那么这里则用诗化语言勾划了她的神韵和气质。经此三番点染,一个“聪明俊秀”又多病、多愁、多情的林黛玉,便跃然纸上了。

林黛玉进贾府时,身体到底怎样,是真的不好还是被黛玉夸大了?

林黛玉生来体弱,她的身体是真的不好。

文中对黛玉是身体状况多处提及。

黛玉五岁时,贾雨村做她的家庭教师,写到黛玉怯弱,经常不上学,贾雨村非常省力:

妙在只一个女学生,并两个伴读丫鬟,这女学生年又小,身体又极怯弱,工课不限多寡,故十分省力。

近因女学生哀痛过伤,本自怯弱多病,触犯旧症,遂连日不曾上学。

黛玉初到贾府,众人看她外貌,已知她身体不好,有不足之症。

众人眼中:

众人见黛玉年貌虽小,其举止言谈不俗,身体面庞虽怯弱不胜,却有一段自然的风流 态度,便知他有不足之症。

宝玉眼中:

态生两靥之愁,娇袭一身之病。泪光点点,娇喘微微。闲静时如姣花照水,行动处似弱柳扶风。

黛玉自己也说,从会吃饭时就吃药。她到了贾府后每天都吃人参养荣丸,后来又吃燕窝粥。

荣国府元宵节放鞭炮时,贾母把黛玉搂在怀中,因为她“禀气柔弱,不禁毕驳之声”。连鞭炮声都禁不得,可见黛玉之弱。

题主有此问,可能被后文黛玉的行为所迷惑了,认为黛玉身体没那么不好。

林黛玉俏语谑娇音,潇湘子雅谬补余香,菊花诗夺魁,芦雪庵联诗,多么活泼泼的生命,哪里像得重病的样子?但第四十五回写“黛玉每岁至春分秋分之后,必犯嗽疾。”换言之,除春天、秋天之外的时间,黛玉身体也有健康的时候。黛玉生性活泼,言语伶俐,故而给人留下了她身体并没有那么差的错觉。

第二十八回,写到黛玉换了主治大夫鲍太医,王夫人问她吃药的效果如何。此回回前批写:自“闻曲”回以后,回回写药方,是白描颦儿添病也。

“闻曲”是指第二十二回,黛玉听《牡丹亭》。就是说,二十二回后,黛玉的病逐渐加重。

第四十五回,是黛玉身体状况的分水岭,此回开始,黛玉身体每况愈下。

此回写到:“今秋又遇贾母高兴,多游玩了两次,未免过劳了神,近日又复嗽起来,觉得比往常又重。”

黛玉对宝钗说:“不中用。我知道我这样病是不能好的了。且别说病,只论好的日子我是怎么形景,就可知了。”

她觉得自己的病没有治愈的希望。“且别说病,只论好的日子我是怎么形景,就可知了”,是说黛玉不生病的时候,也比别人弱。

黛玉觉得病情今年比往年又重了些。和宝钗说话之间,已咳嗽了两三次。

她三岁时,来自太虚幻境的癞头和尚说要化她出家,或者从此以后不能哭,除父母之 外,凡有外姓亲友之人,一概不见,否则她的病一生也不能好。

癞头和尚说的“不见外人”,实际上是指不能见宝玉。不遇到宝玉,没有情伤,就不流泪,不伤心。不悲不喜,当然身体健康了。

但黛玉前身是绛珠仙子,转世就是来还泪的,怎么会不哭,不见外人呢?黛玉注定是体弱多病的人。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。