请问,呼延灼的双鞭为何一条重12斤一条重13斤这里有何寓意?

《水浒传》中,十八般兵器都是有隐喻的。呼延灼以其兵器得“双鞭”绰号,同样是深有寓意。梁山五虎上将之一,天威星双鞭呼延灼的双鞭,右手一条重十三斤,左手的重十二斤,合起来是二十五斤。这个重量,也是有寓意的。

那么,呼延灼其人究竟是什么来头,他为何以双鞭为兵器,双鞭的重量为何是二十五斤呢?

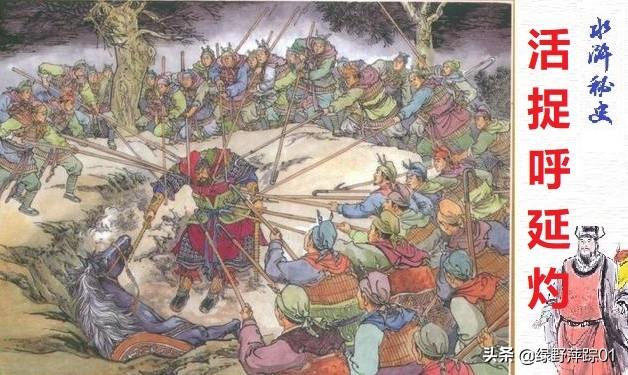

从呼延绰到呼延灼梁山三十六天罡,主要出自两个蓝本,无论是《大宋宣和遗事》,还是《宋江三十六人画赞》,都没有“双鞭呼延灼”,只有“铁鞭呼延绰”。《水浒传》中,施耐庵把这个蓝本人物改动了两个字,兵器由铁鞭改为双鞭,名字也改成了呼延灼。而且,“无中生有”地把这个人物写成了河东名将呼延赞的后人。

施耐庵为何这样改写呢?首先,是借用了铁鞭王呼延赞的一条铁鞭。《宋史·呼延赞传》中有一条记载,说是雍熙四年(987年)时,宋太宗诏令呼延赞演武:“赞具装执鞬,驰骑挥铁鞭、枣槊旋绕廷中数四。又引其四子以入,迭舞剑盘槊。(太宗)赐白金数百两及四子衣带”。

这条记载被施耐庵点化,在《水浒传》中赋予呼延灼以新的“使命”。双鞭呼延灼的第一条鞭,就出自这里。

呼延,这个姓氏起源之一,就是鲜卑人稽胡楚因军功而得赐姓。而且,这个姓氏与匈奴四族有关。呼延,就与“胡”有渊源了。唐代大将尉迟敬德因为是鲜卑人,就被人叫做“胡敬德”。呼延灼手中的另一条鞭,便是“借用”了胡敬德的铁鞭。

这两条铁鞭又在《水浒传》中却变成了“两条水磨八棱钢鞭,──左手的重十二斤,右手重十三斤”。书中说,呼延灼上阵挥舞钢鞭“真似呼延赞”,像吗?已经不太像了,这个人物已经被抽象化,是要隐藏真故事的。

《水浒传》中,有“病尉迟孙立”,这条好汉隐喻的就是施耐庵的核心故事“靖难之役”的重要符码,说的是朱洪武立孙子做皇帝。孙立也有一条竹节钢鞭,这两人在梁山恶斗了三十回合不分胜败。

施耐庵有意安排这样一场厮杀,就暗中把呼延灼与“孙立”联系了起了,告诉读者,呼延灼也与靖难之役之后,建文帝去向有关。

呼延灼其名之来历呼延是姓,以这个姓暗中把“胡敬德”拉扯了进来。灼是其名,灼,是火烧之意,也有明亮之义。所以,孔明、孔亮遇见呼延灼就完全不济事了。同时,五虎将中,呼延灼排在秦明之后,与秦明是同一个寓意,那就是暗指大明王朝。

五虎上将之首大刀关胜,是以五虎将的特殊寓意统领了梁山最强战阵。《水浒传》中的五虎将明面上是借用了《三国志通俗演义》中的蜀汉五虎上将,实际上却是暗藏了靖难之役的全过程。五虎将中,林冲似乎对应的是张飞,其实只是借用“燕人张翼德”之“燕”,隐喻燕王朱棣。梁山五虎将其他人,也都有这样的隐喻。比如,董平的名字中就暗藏了“重八”。

关胜的青龙偃月刀,则是一个总符码,以“青龙”暗藏了朱洪武、建文帝、永乐帝这三代皇帝。朱洪武属龙,建文帝则是龙虎山上的那条雪花大蛇。大蛇有龙象,这条大蛇也是出自《三国志通俗演义》。罗贯中小说的开篇,就有一条长二十余丈的大青蛇窜入皇宫,盘踞在龙椅上。这就暗示了汉室要被一条假“苍龙”所篡据。

青龙就是苍龙,是黑色也是苍白色,就是生于蛇年大雪节的朱允炆。朱允炆最终没有成龙,但毕竟做过皇帝,他就是青龙偃月刀之一条“青龙”。

朱元璋以“五行”,也就是以五星给子孙们确定了辈分,朱棣是“木字辈”的。木在东方,东方便是青龙,朱棣是皇帝,他也是一条青龙。

这些青龙们把明月都掩藏了,明月无光,即将落下,大明王朝灭亡的预言,也就隐藏在“青龙偃月刀”之中。

讲了这么多,与呼延灼有何关系呢?呼延绰改为呼延灼,就是要用这个“灼”字,灼,是火字辈,象征着朱家“火字辈”的这代人。《水浒传》是隐写靖难之役的,那么,“灼”就暗指了朱允炆。

逃之夭夭,灼灼其华,呼延灼的名字中就暗藏了建文帝的一大去向。以下,就该讲到呼延灼的兵器重量了,为何这对钢鞭总重二十五斤呢?

双鞭重量是一个时间概念鲁智深在五台山市井中定制禅杖,待诏下诏,确定其重量为六十二斤。六十二,原本就不是什么特殊的数据,为何偏偏是这个重量呢?原来,误走妖魔是宋仁宗嘉祐三年(1058年),经过六十二个年头,就是宣和元年(1119年)。这一年,宋徽宗下“革佛诏”革佛,所以,鲁智深大闹五台山。

而且,这一年是宋徽宗启动宋金海上之盟之年。在宋徽宗派去的使臣中,就有呼延家中的呼延庆。施耐庵设计鲁智深在桃花山打呼延灼,恐怕也受到了这段历史的启发。而且,呼延灼打桃花山,岂不就是“逃之夭夭”的一个暗示注脚?

呼延庆出使金国,是从登州上船,取海道到达的。所以,呼延灼就在梁山与登州兵马提辖孙立大战了一场。

鲁智深定制禅杖时,提到了关王刀重八十一斤,而关羽的青龙偃月刀是八十二斤。此处的短斤少两,也是一个时间概念,说的是误走妖魔后的八十一个年头,宋金议和,金国答应“还宋梓宫,归亲族”。梓宫,就是宋徽宗的灵柩。

《水浒传》以梁山好汉故事为线索,以北宋灭亡暗藏大明王朝灭亡的惊天大预言。这两个王朝,都是被“金”所灭。

关王刀、禅杖的重量都是时间隐喻,那么,呼延灼钢鞭的重量又暗喻了哪个历史节点呢?

建文四年(1402年),靖难之役终结,朱允炆不知去向。朱允炆生于洪武十年冬月,也就是公元1377年的12月5日,到1402年,他就是二十五岁。

建文帝的年龄,还在阳谷县中出现过,就是王婆说的潘金莲的年龄:这个娘子属虎,戊寅年生,新年恰好九十三岁。戊寅年,是洪武三十一年(1398年),这一年,朱洪武去世,朱允炆登基。第二年是大明王朝的新年号建文元年,朱允炆就是九十三岁(9+10+3,二十二岁)。

二十二岁时,建文帝削藩,引发了靖难之役。二十五岁时,被燕王赶出皇宫。“双鞭呼延灼”,隐藏的就是这段玄机。

建文帝到底是逃走了,还是被杀死了?施耐庵在《水浒传》中告诉读者,他是被射杀了。这个隐秘,我已经解读过多次,此处不再重复。而以“胡灼”,也就是“胡敬德”来解读,呼延灼“借用”的尉迟恭的钢鞭,暗示了建文帝如玄武门之变那样,被大明王朝的“天策上将”射杀了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。