牛肉在《水浒传》中可说是酒桌标配,为什么在《三国演义》中却很少提及?

牛肉不是《水浒传》酒桌上的标配,《三国演义》中没有像《水浒传》那样写了很多吃喝场景,自然也就极少提到牛肉了。

细读文本,《水浒传》吃牛肉是分场合、分事由、分人物的,并不是一上桌就有牛肉。而且,不管什么场合、什么事由、什么人物,牛肉也并不是标配菜品,每回都上酒桌。而是需要表达某些特殊事件和人物时,牛肉才出现在酒桌上。

那么,《水浒传》中在什么场合什么事情和人物出现时,牛肉才“粉墨登场”呢?

《水浒传》第一次吃牛肉东京八十万禁军教头王进私走延安府,路过华阴县史家村时,错过了宿头,便敲开了史进家的庄门。史进的父亲史太公接待了王进母子,问明了王进母子上没有打火,便让庄客托出一桶盘,四样菜蔬,一盘牛肉,铺放桌上,请王进母子吃。

这是《水浒传》第一次写吃牛肉的事情,牛肉出现在了乡下地主老财富餐桌上。难道靠牛耕地的地主不珍惜耕牛,随便来个客人就以牛肉招待?当然,如果以固有的观点来看,史太公是地主老财,农民才珍惜耕牛呢。这样讲就好笑了。地主家才有耕牛,有几个农民买得起养得起牛的?地主之所以叫地主,是要靠土地吃饭而后变成地主老财的,没有牛,地里能长出长出庄稼吗?

地主比农民更看重耕牛,这件事情还是史进证明的呢。为应对少华山强人,史进捡了两头肥水牛,杀了,请村子的老少爷们吃肉喝酒。吃了这顿牛肉,全村人都愿意跟随史大郎与少华山强人作对。地主老财为了保证村寨安全,不惜杀牛做战斗动员。大概史进知道,寨子里的乡亲们十分喜欢吃牛肉吧,只有请他们包餐一顿牛肉,才能动员其全村人。与安全相比,牛又算得了什么?

史太公给王进吃牛肉则恰恰与史进相反,为何呢?这可以从书中写到的另外一件事情来比较一下。

王进一棒打翻了史进,史进要拜师,史太公便由请王进吃酒,这回,是杀了一腔羊。因当时王进来的时候,史太公不知底细,此人到底是好人还是歹人呢?所以,史太公给王进吃牛肉,反倒是一种不太热情的尽地主之谊的举动。见王进武艺高强,举止不像个坏人,史进又很服气,史太公便上了羊肉。

史太公这样待客并非个例,桃花村的刘太公款待鲁智深时,也是这个套路。不知底细时,给鲁智深吃了牛肉。得知这个和尚还能“说姻缘”,便给他上了一只熟鹅。

吃牛肉是搞事情的前兆上面讲的,史进为了对付少华山强人,便不惜杀牛动员乡亲,这是要办大事的前兆。鲁智深从桃花山走到瓦罐寺的时候,在赤松林遇到了史进,因肚中饥饿,史进给花和尚吃了牛肉饼。吃饱之后,便带着史大郎杀了个回马枪,干掉了崔道成和邱小乙,一把火烧掉了瓦罐寺。吃牛肉再一次成了搞事情的前奏,但这一次鲁智深、史进做的事情,又与史家村合村老少那一回出牛肉又有不同的寓意。

瓦罐寺这一节故事,隐含的是对宋徽宗“革佛”的反抗,造皇帝的反。崔道成本来就是一个和尚,绰号生铁佛,但这个和尚却叫着一个道士的名字。这其中的含义,就是宋徽宗“革佛诏”中说到的,和尚改做“德士”,道德,道在先,德在后,是道教系列但比道士要低一级。而且,和尚要称姓氏,不再从“释家”之姓。鲁智深是个和尚,杀了崔道成,意味着宋徽宗革佛事件的终结。所以,鲁智深、史进吃了牛肉,便干了这样一件大事。抵抗造反、造反,涉及到史进的两次吃牛肉都有不同的含义。

林冲山神庙前杀富安、陆谦和管营差拨前,去市井吃了牛肉还打包了一份。在沧州,林冲从来就没吃牛肉,李小二的酒店里,也没有写到牛肉。林冲要杀人了,牛肉便出现了。

沧州李小二是林冲救助的,若林冲喜欢吃牛肉,自然是很方便的。但是,这时的林冲还没到杀人的时候,李小二店子的酒桌上就没有牛肉了。所以,牛肉不是《水浒传》酒桌上的标配。然而,林冲雪夜上梁山,到了朱贵的酒店,一坐定,就叫:“先切二斤熟牛肉来”。

上梁山是造反的勾当,因而,晁盖上山时,王伦举行盛大的欢迎仪式,山寨里宰了两头黄牛、十个羊、五个猪,大吹大擂筵席。

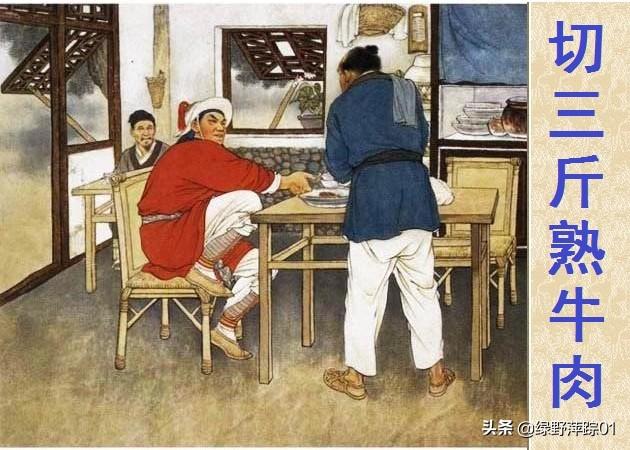

武松来到景阳冈三碗不过冈酒店,便问店里有什么吃的,酒保告诉他,只有熟牛肉。武松于是便叫且三斤熟牛肉来,三斤熟牛肉喝下十五碗酒,这几招来了景阳冈打虎的故事,也是一种搞事情的前奏。

诸如此类,《水浒传》中但凡造反搞事情之前,便有牛肉出现。王伦杀了两头黄牛请晁盖吃,第二天反倒被吴用暗通林冲搞了大事情,这是一处最奇特的有关牛肉与杀人情节的描写。

牛肉是不是《水浒传》酒桌上的标配我们且来看看书中有关吃喝的事情,牛肉到底是不是《水浒传》酒桌上的标配菜品。

第一次写吃喝,是在洪太尉到龙虎山的时候。当时,上清宫的道士们安排洪太尉吃饭。因为是朝廷命官钦差大臣,自然不能按道观的规矩,让太尉大人吃斋了。这一桌酒席,书中讲到是“水陆俱进”。虽然菜品没有写出了,但不一定就有牛肉。因为,张天师就是个牧童,道士又有“牛鼻子”之谓,恐怕上清宫的老道们不会拿牛肉让洪太尉下酒了。

再一次写到“水陆俱进”的宴席,是小王都太尉请端王吃饭。这一桌恐怕也不会上牛肉了。据《东京梦华录》记载,北宋时期宫廷宴席,以及达官酒桌上是以羊肉为主,而且,比较肉类比较单一,鸡鹅则有,牛肉是断不上席的。《东京梦华录》中说,宋徽宗办天宁节,大宴群僚与外夷使臣,辽国人都没有吃到牛肉。

鲁达逃到雁门县,金老把他带到赵员外的外宅,从街上买来了熟食。这一回,施耐庵仔细写了菜品:鲜鱼、嫩鸡、酿鹅、肥鲊、时新果子,没有牛肉。

再看宋江在郓城县接待刘唐时的情况,“唤量酒的打酒来,叫大块切一盘肉来,铺下些菜蔬果子之类,叫量酒人筛酒与刘唐吃。”假如这盘肉是牛肉,肯定会写清楚的,所以,这盘肉一定是猪肉或者其他肉。宋江送走刘唐后,被阎婆弄到家里,阎婆又去巷口买了些时新果品、鲜鱼、嫩鸡、肥鲊之类的请宋江喝酒,同样没有牛肉。

武松杀嫂前,招呼四位邻居喝酒作证,先叫士兵买了个猪首、一只鹅、一只鸡、一担酒,和些果品之类,安排在家里。武松在景阳冈下吃了牛肉,到阳谷县便不能拿牛肉祭奠哥哥武大郎了。

不多举例,已经足够说明牛肉并非是《水浒传》酒桌上的标配了。

吃牛肉不犯法从上述分析来看,牛肉一般是不会出现在城市酒店的,也不会上百姓日常家宴,更不可能出现在官宦们的酒桌上。所以,牛肉肯定不是《水浒传》酒桌上的标配。梁山好汉搞事情前吃牛肉,也基本上不是在诸如潘家酒楼、狮子楼、樊楼这样的城市大酒店里。宋江在江州时,几次到琵琶亭、浔阳楼喝酒,竟然没有一次写到吃牛肉。

所以,牛肉出没之处,基本上是山野酒店。而吃牛肉的人也都是喜欢搞事情的梁山好汉,除了王进是个例外,但他也是梁山好汉的师父。扈成牵牛担酒向宋江投降,是给强盗送礼,也预示着扈三娘要入伙了。而且,扈成给梁山送牛之后不久,一家人都被黑旋风杀了——与王伦杀牛款待晁盖是一个写法。

无论哪位梁山好汉吃牛肉,几乎全部是在乡村、山寨。而且,无论哪座山头摆宴席,都是椎牛宰马,屠猪杀羊的,本来,这些都是要造反搞事情的好汉。

非常过份的是,梁山好汉开黑店,没有牛肉卖,便把人肉当做牛肉。谋财害命不算,还把人剥皮肢解,好的做牛肉卖个附近老百姓,差的就做成人肉馒头,让过往客人吃。

那么,李立、张青、孙二娘这几人把人肉当做牛肉卖,是不是牛肉资源紧缺,北宋禁止杀牛呢?并不全是。北宋法律规定,是盗杀官私牛马及其他牲畜者要处以重罚,故意报复而盗杀他人牛马及牲畜者,以盗杀论处。违反了这一条,轻则脊杖充军,为首者还有可能掉脑袋。所以,牛不能盗杀,其他牲畜也是不能盗杀的。

假若说施耐庵写吃牛肉写错了,那么,写吃羊肉也不对了,吃鸡吃鹅也犯法,这让北宋的老百姓怎么活。

洪迈的《夷坚志》中,写了这样一则故事,泰州人周阶有一天做了一个梦,梦见自己被抓进官府。一个小吏质问周阶,你为什么酷嗜牛肉?问罢,便命令衙役用鞭子抽周阶的背。周阶连忙乞求饶命,下保证说今后再也不敢吃牛肉了,不仅自己不吃,全家人都不吃了。梦醒之后,周阶果然再也没有吃牛肉了。

从这则故事看,因为官府并没有严格限制杀牛吃牛肉,这才有了民间以这样的方式,劝诫大家不要贪吃牛肉。类似这样的记载,《夷坚志》中还有好几则,可见宋代吃牛肉是没有严格被禁止的。但因为大家相互劝诫,牛肉也不会成为酒桌上的标配,这一点,《水浒传》写的很准确。

牛肉的买卖同样也是很自由的,还是《夷坚志》中说的一件事。

洪迈说,杭州染工程氏为了还债变卖了家私,只剩下一座空屋也准备抵债。有一天夜里,程式做了个梦,梦见一个老婆婆跟他告别。程氏梦醒之后到空屋一看,见一头母牛死在了那里。于是,程氏将死牛剥皮,变卖得钱,还清了债务。

牛肉能够自由上市,《水浒传》中吃牛肉便不奇怪了。不过,施耐庵写吃牛肉并不是为了写吃喝,而是要“搞事情”。因而,没有搞事情的情节,牛肉便不上酒桌了。

《三国演义》中也有写得吃喝时的酒菜,但却极少有牛肉。大概,也是故事情节的需要吧,与保护耕牛,禁止杀牛也没有多大关系。

牛肉在《水浒传》中可说是酒桌标配,为什么在《三国演义》中却很少提及?

牛肉在《水浒传》中可说是酒桌标配,为什么在《三国演义》中却很少提及?

俗话说“少不看水浒,老不看三国”《三国演义》主要描写的是魏蜀吴三国的军事战争和政治斗争,最终被司马家族统一的故事。而《水浒传》主要描写的108好汉聚义水泊梁山,反抗官府的故事。大口吃肉、大口喝酒更适合描写兄弟情义,所以《水浒传》内的牛肉情景自然多于《三国演义》。但无论是三国时期还是宋朝,牛肉都是非常奢侈的,在北宋时期杀牛更是大罪。

梁山好汉也都不是富裕家庭,不是每顿饭都有大盘牛肉,描写牛肉的情景只有12处,最让人印象深刻的是花和尚鲁智深吃牛肉和武松景阳冈吃牛肉。并且不是在野店,就是在黑店,比如说孙二娘的黑店。

小说背景不同,侧重点不同,牛肉是体现义气与豪气的一种必备品1、四大名著里因为情景的不同,所以侧重的食材不同

《西游记》唐僧肉

《红楼梦》烤鹿肉

《三国演义》一合酥、青梅酒

《水浒传》白酒、牛肉

唐僧肉可谓是贯穿西游记始终,“吃唐僧得永生”是所有妖怪的梦想,要不是唐僧肉,西游记就不会有那么多妖怪了。而《红楼梦》里的食材可谓是太多了,各种家宴、节日宴,曹雪芹用了三分之一的笔墨描写了清代的饮食文化。《三国演义》一合酥体现了杨修的聪明才智,曹操对杨修也是赞不绝口。而牛肉则是在《水浒传》里最重要的食材,大口喝酒大口吃肉体现除了连山好汉的豪气。

2、牛肉体现的是豪气与反叛

民以食为天,粮食是必需品,而牛则是耕种中最重要的牲畜,无论是电视还是电影,演的都是黄牛耕种,跟马相比,牛的耐心比较好,所以没有牛,等于种地的速度自然就慢,在北宋也不例外,杀牛是大罪,因为其劳作价值比较高。

而梁山好汉代表的是反叛,杀牛也是反叛的一种,但也不是公然售卖牛肉,也都是在黑店里,这也能体现出梁山好汉们的处境。

最有名的黑店当属孙二娘的店了,原文是这样写的:

宋江道:“我们走得肚饥,你这里有甚么肉卖?”那人道:“只有熟牛肉和浑白酒。”宋江道:“最好;你先切三斤熟牛肉来,打一角酒来。”那人道:“客人,休怪说。我这里岭上卖酒,只是先交了钱,方酒。”宋江道:“倒是先还了钱酒,我也喜欢。等我先取银子与你。”除了孙二娘的黑店,还有三碗不过岗的店

武松拿起碗一饮而尽,叫道:“这酒好生有气力!主人家,有饱肚的,买些吃酒。”酒家道:“只有熟牛肉。”武松道:“好的切二三斤来吃酒。”店家去里面切出二斤熟牛肉,做一大盘子,将来放在武松面前;随即再筛一碗酒。武松吃了道:“好酒!”又筛下一碗。梁山好汉反抗的是朝廷,而这些店既然都已经有牛肉这种食物了,自然就属于跟梁山好看是在一边的,比如孙二娘,也是为接下里的内容埋下了伏笔。既然都做了违反北宋律例的事情了,那就是一条绳上的蚂蚱。像喝酒吃肉最反叛最豪气的当属鲁智深了,和尚喝酒吃肉,这就是典型的反叛形象。并且在上梁山之后也体现除了他的豪爽和义气,如果天天吃斋念佛,就不会在心中留下放荡不羁爱自由的印象了。所以说牛肉是为了小说情景而设定的。并不是酒桌标配。

行军打仗要吃饱而不是吃好,所以描写牛肉的场景少《三国演义》战役非常多,其中有三场战役最出名,官渡之战、赤壁之战和夷陵之战。其中赤壁之战曹操20万人,孙刘联军30万人。可以想想,50万人要是吃牛肉,得吃多少啊,牛都吃了的话,那地就没得种了。

对于行军打仗来说,粮草最为重要,几乎所有的肉类都是奢侈品。并且在《三国演义》中,想吃饱都不是那么容易的。袁绍的军队一度采集过桑椹当饭吃,公孙瓒的军队也吃过树皮浆果,袁术的军队下河捉过鱼虾,保证军粮绝对是一大重点课题。各种杂粮也会被充入军种,麦麸,荞麦等等,通常如果军粮里出现这个,就说明粮草不足。

并且,不仅人要吃饭,战马也得要吃粮草,所以在三国时期,牛肉自然描写的比较少。正是和当时的环境息息相关,三国演义被称为是名著之一,处处是细节。

对于牛肉,古代都是禁止食用的,在民国的时候才放开,清炒前期还禁止食用,皇家菜肴里也明确说明,不能放牛肉,在清炒后期逐渐的不严格了。随着近代经济的繁荣,畜牧业也逐渐繁荣,牛也被很多人养了起来,数量多了,自然就能吃了,逐渐牛肉走上了人们的餐桌。

牛肉在《水浒传》中可说是酒桌标配,为什么在《三国演义》中却很少提及?

牛,特别是耕牛,在中国历史上,均为主要的生产工具和劳动力,少了它可不行。历代都是禁止乱杀耕牛的,宰杀耕牛是要受到法律的惩罚的。新中国成立后一段时间,也有这样的规定。记得六十年代初期,那时还是大集体,国家遇上了灾荒,粮食困难,人们缺吃的。在我的记忆里,我们村里有两兄弟,偷偷把一头牛拉到山上一岩洞中杀了吃肉,结果被判刑坐了好多年的牢,现两兄有一个还健在。

说到《水浒传》中动不动就提到牛肉,那些好汉们上馆子,一坐下就叫上几斤熟牛肉,来几角好洒(这个角就指牛角)。《水浒传》写的宋朝,宋朝时还没有兴起食肉养牛场,那来的那么多牛呢?窃以为,《北浒传》的写作主题是"官逼民反",整部著作从始至终就贯穿了一个"反"字。朝庭保护牛,我就大吃牛肉。从这些细节中就体现了一"反"字。

而《三国演义》中很少提及食牛肉,这主要是《三国演义》的主题是"拥刘反操"、"复兴汉室",写的是高层次的斗争,写的是权谋机变等。所以笔触很少涉及吃喝细节。

以上是个人看法,不妥之处望大家们批评。

牛肉在《水浒传》中可说是酒桌标配,为什么在《三国演义》中却很少提及?

估计汉朝社会还还落后,生活水平低的缘故。到了宋朝-随着社会的进步,生活水平有了很大的提高。当时东京河南开封就是世界经济中心。

牛肉在《水浒传》中可说是酒桌标配,为什么在《三国演义》中却很少提及?

大概是朝代不同,饮食也有所不同。

牛肉在《水浒传》中可说是酒桌标配,为什么在《三国演义》中却很少提及?

这个问题其实很复杂。

第一:社会地位差距

《水浒传》中的“一百零八将”,说好听了是“江湖好汉”,说难听了就是一群土匪草莽。

除了后期投降的几个原朝廷武将,梁山泊上其实没几个正统士族出身的人。

即使是后来朝廷招安,老大宋江也不过给了个杂号偏将军的头衔。

出身低就得多努力,就得自己在江湖上跑来跑去。

你仔细想想,柴进有没有喊过“老板!切二斤熟牛肉,五斤好酒”?

而且你注意看一下,梁山好汉被招安以后,也很少再这么喊了。

而《三国演义》中的人大多出身都比较高。

其中最牛叉是袁绍,人称“四世三公”。

他们老袁家四代连续有人出任相当于正国级的高官。

曹操、孙权虽然没那么牛,但也都是《水浒传》里不比柴进低太多的出身。

唯独刘玄德刘大耳朵不好说,他自称是“皇亲”,听起来最高级,但实际上他也是最穷的人。

这些人一般不屑于走江湖下馆子,吃的喝的都是别人替他们准备的。

所以说他们基本没机会喊“老板!来五百斤熟牛肉,一千斤好酒!”

而且《三国演义》中也有一个频繁出现的词,叫做“椎牛飨士”,其实意思就是杀牛给手下人吃。

当然,老板们应该也有吃的。

再一个就是法律保护问题。

中国从汉代开始,其实对耕牛一直有立法保护,无故杀牛其实是犯法的。

因为我们古代是农业社会,而耕牛是重要的农业生产工具。一般来说不到万不得已,大家还是不愿意杀牛来吃的。

梁山好汉原本就是一帮“法外狂徒”,吃吃牛肉当然是小意思。但一旦被招安了,有了官身,就不得不收敛一些了。

而《三国演义》中的人物大都有个“安定天下”的梦想,对农业或多或少的都有保护意识,不到必要的时候,他们自然不愿意杀牛来吃。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。