为什么《水浒传》里很少有吃猪肉的情节?

水浒传中吃猪肉的情节不仅有,而且还有多处。但凡读过《水浒传》的读者,都知道书中有一大堆来自五湖四海的吃货。这些好汉中,什么都敢吃,除了地里长的,地上跑的,水里游的,天上飞的,应吃尽吃外,还有吃人肉的……。人肉都没放过,难道还会放过猪肉吗?

本回答将从《水浒传》的几个细节来回答题主的提问,看看施耐庵是不是写了吃猪肉的情节。也简要的解读一番,《水浒传》中吃肉的一些讲究。

《水浒传》吃货们水陆并进,海阔天空第一次写到吃饭的情节,是第“楔子”中写到的上清宫道众请洪太尉吃斋供。因为洪太尉是朝廷官员,养尊处优惯了,所以,道众也顾不得斋不斋的。吃完了茶,便“水路俱进”的款待了洪太尉。水里游的,地上跑的,估计都上了餐桌。不过,有没有猪肉,那就不得而知了。

到了第一回书,小王都太尉也操持了一桌“水路俱进”的筵席,宴请舅哥端王。施耐庵也没有细写,这桌筵席到底上了些什么菜品。

从这两个细节来看,除了故事的需要外,上清宫的道众有故意戏耍洪太尉,引诱他放走妖魔的嫌疑。既然是斋供,就得吃素,吃素才显得虔诚,才办得成事。张天师打算放出妖魔,要假借洪太尉之手,就得让他破了规矩,背下误走妖魔的黑锅而言语不得。小王都太尉“水路俱进”的铺排,无非是想拉进与端王的关系,毕竟是亲王,处好了自然是有好处的。

所以,《水浒传》写吃饭也不是随心所欲的,一股脑的乱点菜。

最奇葩的一次吃肉,当数鲁智深在五台山市井僻静处吃的那顿狗肉。这家店主很奇怪,明明是市稍,客人也就不会太多,牛肉什么的怎么就卖完了呢?大概是卖给五台山和尚吃了吧。这个市井的所有房产本钱都是五台山文殊院的,智真长老不准给五台山的和尚卖酒肉,市稍的这家酒店正好悄悄的卖给和尚吃。所以,鲁智深来了便只剩下狗肉了。

那店家锅中正煮熟了一只狗,便卖给鲁智深半只,捣了蒜泥,鲁智深就蘸着蒜泥津津有味的吃起来了。蒜香狗肉,看官们是不是也馋得流涎了呢?

鲁智深吃狗肉也不是随意这么一写,施耐庵设计这个细节,说的是鲁智深大闹五台山与宋徽宗有关。宋徽宗属狗,鲁智深等于吃了宋徽宗。花和尚喝得酩酊大醉,回到五台山醉打山门,还掏出吃剩的狗肉试图破了和尚们的戒。这个细节隐喻的是宋徽宗宣和元年(公元1119)年下革佛诏,将佛教并入道教,以道教渗透然后抑制佛教。鲁智深吃狗肉,用狗腿戏耍和尚,都是宋徽宗造的孽。

鲁智深吃狗肉,也代表着地上跑的基本上就吃到了。其他常见的猪肉、牛肉、羊肉等,都不在话下了。

第一次吃长翅膀的,是在第一回书中史进中秋节宴请少华山朱武三兄弟,当时,“宰了一腔大羊,杀了百十个鸡鹅”。这回书除了吃到羊肉、鸡鹅肉外,前面还写到了王进在史进家借宿,史太公以牛肉款待了他。史家村有一个绰号叫“标兔”的猎户李吉,专门在少华山打猎,史进便叫他经常弄些獐儿兔儿的来,野味也写到了。

从这些情节来看,《水浒传》中的吃货们从水里吃到了岸上,从岸上吃到了天上,水陆并进,海阔天空。既然如此,猪肉又怎么逃得脱吃货们的餐桌呢?

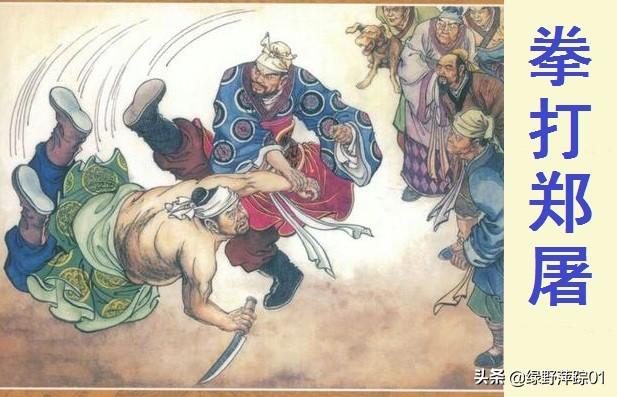

猪肉大量供应,吃货没有禁忌史进在史家村、少华山吃饱喝足了,便来到渭州城,遇见了小种经略相公府提辖鲁达。鲁提辖十分豪爽,便引史进、李忠到了渭州城最豪华的潘家酒楼喝酒。虽然这顿酒没喝下去,吃饭的菜还没点。但是,必定是会上猪肉的。为何?因为,渭州城卖的就是猪肉。

郑屠是城里最大的肉铺,可谓规模经营,所以,他才很有点钱,手底下还带着徒弟。靠卖猪肉发财,想必潘家酒楼也是有猪肉这道菜品的。而且,渭州城的人爱吃猪肉馄饨,鲁达要切十斤净精肉,郑屠一猜便往裹馄饨上猜。这就说明,渭州城吃肉,主要吃的是猪肉。

这就有点奇怪了。渭州,就是现在的甘肃平凉,就以现在这个城市的民族分布情况看,回族要占到少数民族的98%。在回民聚居地大卖猪肉,施耐庵这么写是不是不懂民族禁忌,又写错了呢?

这个问题要回答起来就复杂了,最重要的一点,说明鲁达此时是一个十分粗鲁的“妖魔”,毫无禁忌。因为有买猪肉这个桥段,后来的吃狗肉故事就有了前情铺垫,不显得文本突兀。其实,渭州城卖猪肉,也是施耐庵反话正说,需要反过来读。

鲁达逃到雁门县,金二在赵员外的外宅中买了些鲜鱼、嫩鸡、酿鹅、肥鲊、时新果子招待恩人,就没有给他上猪肉了。这是《水浒传》中第一次详细写到餐桌上的菜品,施耐庵有对写渭州城卖猪肉的意思。山西境内的少数民族中,很多地方也是以回族居多,没写雁门县中没有猪肉,表示鲁达这时即将走上正果“郑屠(征途)”。

不仅渭州城里卖猪肉,梁山上自王伦起,就吃猪肉了。晁盖带着生辰纲行动小组上了梁山,王伦举行了盛大的欢迎仪式,“山寨里宰了两头黄牛、十个羊、五个猪,大吹大擂筵席。”怎么能说《水浒传》中没有吃猪肉的情节呢?

梁山之上经常是这么设宴的,小李广花荣从清风山去梁山,途经朱贵酒店,旱地忽律便“杀宰猪羊,管待九个好汉”。

一百单八将来自五湖四海,什么样的肉都要吃,哪能少得了猪肉呢?

《水浒传》吃肉有讲究这个情节,主要是武松的故事中写到的。武松侦破了哥哥武大的案子,先到县衙里告状,衙门不理会,武松便决定自己了断。

武松做好了杀人准备,便叫两个士兵“买了个猪首、一只鹅、一只鸡、一担酒,和些果品之类,安排在家里。”猪首就是猪头,一般是设供的供品。祭祀仪式结束后,猪首也是可以吃的。所以,武松就把这些食品先摆在了哥哥的灵前,祭奠亡兄。然后,又将这些供物堆盘满宴,铺下酒食果品之类。摆布完毕,武松便将四邻请了进来,以酒食款待,请他们做个见证,录了潘金莲的口供,然后,杀了潘金莲,祭奠武大。

所以,《水浒传》的故事是很接地气的,武松以猪头做供物,现在也有这个习俗。

施耐庵非常愿意写吃肉喝酒的情节,无论梁山好汉,还是市井百姓,达官显贵,仿佛都是些吃货。其实,吃饭是第一件大事,《水浒传》通过吃肉喝酒,表现人物个性,演绎北宋风情。同时,还隐喻故事主题,绝非闲笔废墨。既然很重要,所以,施耐庵写得也很认真。书中涉及到天南地北,自然也就有各地的饮食文化了。粗略的数一数,《水浒传》中仅吃肉方面,就涉及到牛肉、羊肉、猪肉、野味、肥鸡、嫩鹅、鲜鱼,等等,与我们现在也差不多,并无特别之处。但是,《水浒传》的每一次吃肉,都是有讲究的。

吴用到石碣村说三阮撞筹,这个村子临近水泊梁山,八百里泊子,肯定有大鱼,当然是要吃鱼的。然而,三阮招待吴用的却只有五七斤小鱼。为何这般小家子气呢?阮氏兄弟说了,如今水泊被一个叫林冲的男女引着喽啰霸占了,要大鱼就得去靠近梁山那边去打,谁敢去呢?所以,石碣村的渔民们便断了生计。

吴学究早就打定主意,要鼓动三阮上梁山,因为吃鱼,便试探出了这三兄弟早有上山落草的想法。于是,吴用便仔细调查了梁山的情况,顺利的将晁盖引上了梁山。于是,《水浒传》大故事就此拉开帷幕。

最有寓意的,当然是吃牛肉了。牛是不能吃的,北宋律法也规定,凡是私自盗杀耕牛者,最重可判杀头。施耐庵就是要写梁山好汉吃牛肉的事。但是,若是仔细阅读文本,就会发现,吃牛肉的地方多在山村野店,绿林江湖。而且,吃牛肉之后,必定会有不详的或者英雄的故事要发生。

史太公在王进刚到时,请他吃的牛肉。但是,知道他不是歹人,而是八十万禁军教头后,便杀了一只羊来举行拜师宴。这是反着写。史进听说少华山有强人,早晚会来骚扰村庄。于是,捡了两头肥牛杀了,动员乡中村蠢等,准备厮杀,不久,果然就厮杀了。后来,史进在赤松林遇见鲁智深,两人吃了牛肉饼,便反转身去,到瓦罐寺杀了崔道成、邱小乙。武松在三碗不过冈酒店海吃了一通牛肉,便上景阳冈打死了白额吊睛猛虎。……

梁山好汉为何专在需要耕牛的地方吃牛肉呢?深层次的寓意讲的是施耐庵在书中寄托了反元思想,元人是北方游牧民族,统治中原,是对中原文明的破坏,而中原文明的基础就是农耕文明。所以,只要出现吃牛肉的情节,大致就要有事了。细节为故事服务,故事为主题服务,且莫轻看了梁山泊那帮吃货们。

同样,吃猪肉也有寓意。上面写到的渭州城卖猪肉,以及武松用猪头做供品又作酒宴,也是在特定的情节环境中的文本设定。其实,还有一处写吃猪肉的事情,与武松以猪头做供品有相同的寓意。这就是王伦杀了五个猪款待晁盖七人。当时,梁山恰好五个头领,除了寨主之外,还有杜迁、宋万、林冲、朱贵。吃罢这场宴席,第二天就发生了林冲杀王伦的事。猪又成了供品,而且,晁盖做了寨主,剩下的四个头领便跟着晁天王,成了真正的好汉。

为什么《水浒传》里很少有吃猪肉的情节?

《水浒传》作者施耐庵,是明朝人,明朝是谁的天下呢?是朱元璋打下来的,朱家的天下,谐音同“猪”。

虽然历史上说朱元璋不避讳老百姓杀猪、吃猪肉,但是民间谣言四起啊,总归还是怕的。虽说你写的是宋朝的故事,但是也不要写的那么明白呀。包括鲁智深拳打镇关西的那一回,原书上说相关词语只是“肉铺”、“肥肉精肉”,也没提半个猪字,虽然电视剧拍摄的是卖猪肉的场景。

了解作者的生平和朝代的经历,结合《水浒传》小说后,你就会发现,虽然本书歌颂的是农民起义,到最后还是带有很深的君臣思想,这也是作者内心矛盾的体现。

另外一点,既然是好汉,肯定要吃好一点的肉类,最好是吃牛肉,吃了身体棒,威猛有力,打架厉害!

为什么《水浒传》里很少有吃猪肉的情节?

你一定是看书不仔细,哪怕你只看过《水浒传》的前半部,你也能看到两个明确吃了猪肉的好汉。

他们分别是鲁智深、武松和宋江。

鲁智深在大相国寺菜园子里和张三、李四等泼皮吃了猪肉;武松和潘金莲、王婆、何九叔等人在武大家吃了猪头肉;宋江一个人在浔阳楼上吃了疑似猪肉的「精肉」,更何况水浒中多处只写酒肉、酒食的地方,很可能都是猪肉。还有鲁智深到拔萃杨柳那一段也是有酒有肉,而且还是大块吃肉,这个水浒里面经常能够看到[大笑][大笑][大笑][大笑][大笑][大笑][大笑][大笑][大笑][大笑][大笑][大笑][大笑]

为什么《水浒传》里很少有吃猪肉的情节?

这是一个非常有意思的问题,不少读过《水浒传》的朋友,都会崇拜梁山好汉们“大口喝酒、大块吃肉”的豪放洒脱。而具体到“大块吃肉”,有细心的小伙伴会发现一个奇怪的现象,那就是今天我们餐桌上非常常见的猪肉貌似入不了好汉们的“法眼”,原著中描写他们吃猪肉的情形屈指可数。而在种类众多的肉品中,好汉们最喜欢、也是“出镜率”最高的当属牛肉。造成这一现象的原因,我认为有以下几点:

第一,吃牛肉更能体现好汉的豪迈性格提起牛,大多数人想到的是坚韧、健壮、有力量等正面词汇;而说到猪,不少人的第一印象却是呆头呆脑、肥头大耳、懒惰等不太友好的词汇。二者相比,牛肉更能体现出梁山好汉们豪迈、洒脱、敢作敢当的性格特征。我们可以试想一下,如果书中将武松景阳冈打虎之前在店里吃的熟牛肉换成猪肉,是不是感觉表现力会大打折扣?

第二,吃牛肉更能体现好汉的反叛精神无论是小说中描写的宋代,还是作者施耐庵生活的元末明初,牛都是非常珍贵的动物。我国古代以农耕经济为主,而牛是农耕的重要动力来源,因此受到历朝统治者的重点保护,宰杀耕牛是需要向政府报批的,这也导致牛肉成为肉制品市场上的稀缺资源。梁山好汉们不顾政府禁令,大吃牛肉,正是他们反叛精神的一种体现。

第三,与作者施耐庵生活的时代有关施耐庵生活在元末明初,受元朝统治的影响,当时畜牧业比较发达,牛、羊盛行,牛肉和羊肉也更为普遍,受到中上层阶级的欢迎。相对而言,猪肉则相对比较少见,主要为下层贫民所食用。《水浒传》中鲁智深请泼皮们吃饭,下酒菜便用的是猪肉,而梁山聚义大都吃的牛肉或鸡鸭肉,可见猪肉在当时的地位是比较低下的。

第四,为了避讳明朝统治者姓氏朱元璋通过武力结束元朝统治之后,揭开了朱氏统治的明王朝的序幕。中国古代等级森严,非常讲究名讳,因为“猪”与“朱”谐音,为了避免给自己惹来麻烦,不少文学作品也是极力避免出现“杀猪”“宰猪”“吃猪肉”的表述。尽管明朝的文字狱并不是最盛的,但也出现了不少案例,因此不少作家在创作时也是非常谨慎的。

基于以上原因,《水浒传》中出现更多的是牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉等,而猪肉出现的频率就低多了。

为什么《水浒传》里很少有吃猪肉的情节?

因为绿林好汉只有吃牛肉才显的叛逆。牛肉少且贵,一般人吃不起!而吃猪肉就显的不够豪爽!"小二,来二斤熟牛肉,一壶酒!"和"小二,来二斤猪头肉,一壶酒!"的气势截然不同!

为什么《水浒传》里很少有吃猪肉的情节?

1:猪在宋朝之前已经被我国百姓饲养。但是由于🐷猪不阉割猪肉就会很膄的特性,且直到宋朝中原百姓也不懂阉割之术,所以百姓所吃的猪肉都是膄的。也正因为这样所以当时的猪肉都是部分穷苦和寻常百姓吃的。

2: 当时的富贾、士绅和官僚统治阶级都不屑于猪肉。他们大都吃的是牛羊肉等。

3: 猪肉慢慢为大多数百姓所接受,是元朝建立后,随着蒙古人将阉割技术传入中原才开始。

4:《水浒》的作者施耐庵是元朝后期的进士,也是上层社会,所以在猪肉还不被绝大部分人所接受的时候,他可能对猪肉也有一定成见。

5:再者《水浒》写的是北宋末年的事情,梁山众好汉中,有不少人之前就是为富、为官、为差的,生活水平都比一般百姓好,自然不会喜欢猪肉。

6:元朝时小说还只是上流社会的消遣品,普通百姓读的相对较少,这也许也在一定程度上造成了施耐庵不愿让梁山好汉吃猪肉。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。