楷书的结构规律适用于行书吗?你怎么看?

首先,明确回答,楷书的结构规律适用于行书。

中国书法自两晋始,就形成了 “真草隶篆” 四大体式,也就是四大书体。其中的“真书”概念界定不是很清楚,有说真书就是楷书,也有的说真书包括楷书、今隶,还有的说,真书即“正书”。我的观点是,真书就是楷书。从楷书的产生、发展来看,今隶是楷书的早期阶段,而“正书”则是楷书的形象化表述,取楷书端正之义。

那么,今隶又是一种怎样的书写体式呢?这得从中国书法的发展历史来解读这个问题。简而言之,中国书法起源于绘画,而自从中国文字诞生之日起,中国书法就应运而生了。众所周知,中国文字起源于“结绳记事”。但我认为,“结绳记事”诞生中国文字的观念是不正确的,至少是不完全正确的。

结绳记事只是中国文字诞生的一个事件而已,并不是中国文字诞生的全部,甚至是在此之前就有别的事件促使了中国文字的诞生。因为,结绳只是计数,即便是结绳记事诞生了文字,也是绳子上面的图案逐渐演变为文字。那么,当我们考证“绳子”究竟诞生于何时而不可求证之时,至少可以推理绳子也是远古人类在长期生产生活过程中才发明的一种工具。在此之前,人类记事计数的方式还可以有很多种,比如在岩壁上画一个图案指事,在图案下面划线或其他标识来计数,等等。比如打猎,得了五只兔子、三头鹿,则画出兔子和鹿的图案,在图案下分别刻五条线、或者三个×以计数。而兔子、鹿的图案,就逐渐演变为象形文字。由此观之,结绳记事并不是最早的文字诞生的依据。

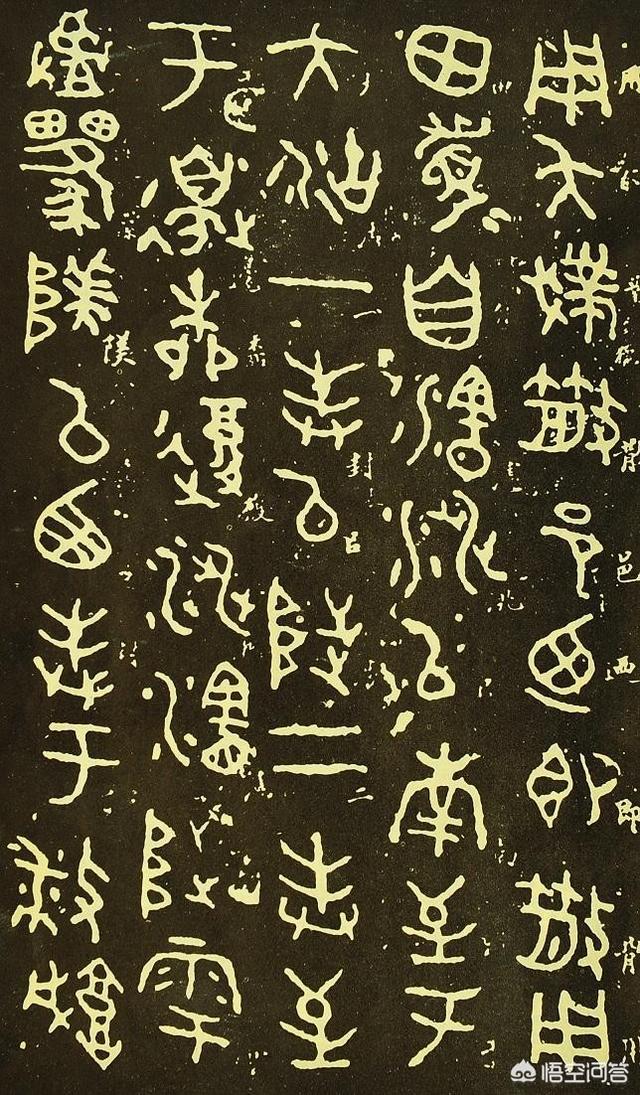

中国文字诞生后,就逐渐总结、规范了书写方式,这就是中国书法。现在,我们能见到的最早的书法是殷商时期的甲骨文。甲骨文之后,青铜冶炼铸造术诞生,周代大量铸造青铜器。青铜器上以文字记事兼而起到装饰作用。除青铜器所铸文字外,还有石鼓文。文字以圆笔(玉箸)为主,结构讲究对称。这个时期的书法称为”篆籀”,与后来的小篆对应,又称”大篆”。

秦统一后,以小篆为标准文字。这个时期,中国文字发生了一个重大变革,即隶书的诞生。湖南龙山里耶出土(井)的三万多枚秦简中,真实的记录了由小篆演变到隶书的过程。这个时期的篆书,可以被称作”古隶”。

隶书拉直了文字的笔画,以方正体式为表达形式,真正意义上的”方块文字”,应当从隶书算起。隶书的出现,把中国书法划分为两个大的历史阶段。此前,称古书,此后称今书。

为书写更加便利,隶书的书写被提速和简化,汉代简牍便出现了草书的雏形并逐渐演化为草书,也就是”章草”。同时,由于简牍书法出现了大量的折笔,东汉末期的书家据此进一步演变,楷书就诞生了。

早期的楷书,保留了大量的隶书笔法和形质,所以,也被称为”今隶”。三国时期的皇象写章草,但其中的楷法非常明显。钟繇被尊为楷书之祖,但其代表作《荐季直表》则隶意盎然。楷书至两晋臻于成熟,成为独立的一种书体。

那么,按照书法发展的脉络,四大书体的排序应当是:篆书、隶书、草书、楷书。这四大书体应用于实用,主要是隶书和楷书。两晋时期,又以楷书为主。但是,楷书太端正,书写也不便利。于是,大部分书家就把楷书提速简化,行书便应运而生了。以我不成熟的观点:行书就是楷书的速写。这个”速”并不是简单的指速度,而是书写的便利和时间上的节省,书写也更流畅。更为重要的是,行书为书法欣赏和书法实用提供了一个完美的结合形式,是最能为大众所接受的一种书体。

奇怪的是,直到现在,书法还是四体,行书依然被排斥在外。我认为,书法应当尊重历史、尊重实际,中国书法应当有五种体式:真草隶篆行。

绕了这么大一圈,似乎讲的内容跟主题没有多大关联。实际上,理顺中国书法发展的脉络,更有助于学习、欣赏中国书法。

比如学草书,不一定从楷书入手,可以从隶书开笔,按照隶书演化的过程循序渐进,同样可以学好草书。

行书则可从楷书入手,先打牢笔法基础。然后练好楷书的结构,把字先立起来。但是,必须注意一个问题,也就是前面所言,行书是楷书的提速。这是书法演化过程的一种实践探索,这个过程不能简单的理解为练好了楷书,把楷书写快了就是行书。

学习行书之前,可先多欣赏历代名家的作品,选一种自己最喜欢的大家作为学习范本。一般而言,学习行书要有非常扎实的楷书功底。直接从行书入手似也无不可,但却有笔法不扎实,结架(结构)不规范的弊端,恐怕会导致”流俗”的结果。选准了行书后,则针对性的练习楷书。把楷书基础打牢了,楷书的笔法、结构可以直接应用到行书的学习。

当然,先学好楷书再练习行书,也是一条可行之径。一般来说,以唐代楷书入手,再上溯到两晋(二王)行书,是比较普遍的学书途径。而往下学宋代(以米芾为主)行书,也已成为一种潮流。

学习唐人楷书建议主要以诸遂良、欧阳询法帖为范本,这两家的字魏晋风范十足,可以上下通达,利于由楷而行。

魏晋时期,以及隋朝也有很多楷书大家,钟繇、二王,以及董美人墓志、龙藏寺碑等等,都可以做行书之前的楷书临习。

总之,楷书无论从笔法、章法(结构)、墨法等规律上,都适用于行书。

楷书的结构规律适用于行书吗?你怎么看?

我的看法是:

楷书(唐楷)的结构基本不适用于行书。

理由是:

笔法上

1.楷书的笔画横平竖直,即使有倾斜度和弧度,但微乎其微,且其倾斜度和弧度规律化,秩序化,无强烈变化,否则显得结构不准确。而行书的笔画每一笔的倾斜度,弧度都要求有变化,不雷同,否则显得单调。

2.楷书笔画笔笔起,笔笔收,收而后起,互不连属。而行书牽丝萦带,有时两字三字连成一字书写,字与字关连度极高。

结构上

楷书基本大小一伦,且字字独立。讲究笔画位置等均,很少表现各种复杂对比关系。字的重心居中。楷书要表现其静的特性,否则字体不稳。行书表现动,讲究倾侧,顾盼,大小,疏密 ,粗细,曲直,长短,收放,繁简,连断等等对比关系,对比关系越丰富,越有表现力。否则显得机械单调,乏韵无趣。

章法上

楷书等距排列,一字一格,没什么讲究。行书讲究字距不等,行矩不等,行与行之间要有轻重起伏变化,要求行行有别。二者之间反差巨大。

墨法上

楷书一色到底。行书讲究墨色的干湿浓淡。二者之间同样反差巨大。

一孔之见,欢迎拍砖!

关注“快乐书法营”,快快乐乐玩书法

答主行草书法《李白诗二首》

答主行草书法《朱淑贞诗》

答主作品《李白诗一首》

楷书的结构规律适用于行书吗?你怎么看?

谢谢你的提问。楷书的结构规律适合行书吗?当然可以!行书就是楷书的流畅写法,行书的基本框架结构,还是与楷书没有什么区别的。

行书就是楷书的基本框架。例如,著名的《兰亭序》,就是一个标准的行书,《兰亭序》的第一个字“永”的写法,可以说,就是一个楷书。

启功先生临摹柳公权《玄秘塔》贴,已经与严密的唐楷大不一样,行书的味道很浓。楷书,在唐代是规规矩矩,一笔一划的写法,但是,看看元代赵孟頫的楷书《胆巴碑》,是不是与唐代的楷书不太一样,甚至有些行书的笔意呢?

所以,楷书与行书之间的距离非常近的。

为什么会有行书?因为楷书虽然好辨认,也工工整整的。但是写起来太慢。

行书?还是楷书?我们日常生活中,一般情况下是不写楷书的,但是,也不是动辄就草书快点写。

而是用既不是太慢,也不是用太快的草书来写,而是不紧不慢的行书。

这样写字,一方面比楷书快一些,但是最主要的还是写出来的字,比较容易认识。

标准的行书写法。明显书写速度加快了。书法作为传递信息的手段,如果对方看不明白,那就会造成很大错误。严重的会影响生产生活的。所以,把字学得容易认识,还想不要太慢,最好的办法就是写成行书。

所以,事实上,使用最广泛的日常书法其实是行书。

比如,起草文件,写信等等,都是用行书。

草书的变形夸张,无处不在。否则,也不能叫草书啊。行书的结构变化灵活,回环流畅,但是,不改变与楷书一样的基本结构。

草书由于要省略很多笔画,所以有合并、简化、变形、夸张,因此,就会与楷书拉开距离,不好认识,结构也不好统一固定。

看看这些行书,与楷书的结构有区别吗?而行书的简化、变形、夸张没有那么多,也没有那么明显,所以,楷书的结构,完全适合行书。

那么,行书与楷书的结构基本一致,是不是写好楷书就等于学好行书了?

从实践来看,没有必然联系。如果不学习行书的书法体制,行书还是写不好的。

有人固执地认为楷书是舒服的基础,但是,楷书只能是楷书不能代替其他书法。

如果我们认知学习楷书,最多学习行书容易一些而已。

希望大家把楷书写好是基本上不要忘记行书的学习哦。

楷书的结构规律适用于行书吗?你怎么看?

楷书是行书的基本功。

楷书的结构规律适用于行书吗?你怎么看?

绝大部分适用。但行书在点画形态、点画位置上处理更灵活。

楷书的结构规律适用于行书吗?你怎么看?

肯定适合,楷书是基础,基础也是不能忽视,更不能略过,,好比楼房地基一样重要,行书笔画处理上变化比较大,但是结构还是以楷书主,好比楼房的装修,你怎样装修,笔画怎么处理,你不能脱离主体地基,框架结构

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。