王熙凤女儿,大姐儿取名是不是晚了?

从《红楼梦》小说黛玉进荣国府后,没有凤姐怀孕生女的描写,可以判断凤姐之女应该是在林黛玉进荣国府前就岀生了。

第二十九回清虚观打醮时有这样的描写:

……奶子抱着大姐儿带着巧姐儿另在一车,还有两个丫头。……

注意这时巧姐这个名字就出现了!而第四十二回却变成了:

凤姐儿笑道:"到底是你们有年纪的人经历的多,我这大姐时常肯病,也个知是什么缘故?"……起来他还没个名字,你就给他起个名字……

第二十九回时,巧姐儿这个名字已经出现,而刘姥姥给凤姐女儿取名为巧姐是第四十二回。

想来《红楼梦》中开始的设定是凤姐有两个女儿,巧姐为长、大姐更小是妹妹。但后来巧姐和大姐合并成一个人。

这个女儿就是前文的大姐,由刘姥姥取名:

凤姐儿道:"正是生日的日子不好呢,可巧是七月初七。"刘姥姥忙笑道:"这个正好就叫他是巧哥儿,这叫做"以毒攻毒,以火攻火的法子"。"

至此凤姐只有一个女儿,这大姐儿乳名巧哥儿。

清虚观打醮的时侯宝钗十五岁,宝玉大概十三岁,黛玉十二岁。林黛玉进荣国府时大概七岁左右。就算凤姐是黛玉进府时那年生的,凤姐的女儿巧姐也有5岁了。

5岁都沒取名字,还真挺奇怪。

《红楼梦》第二回冷子兴演说红楼梦时说:

雨村道:"更妙在甄家风俗,女儿之名,亦皆从男子之名命字,不似别家,另外用这些"春""红""香""玉"等艳字的。何得贾府亦落此俗套?子兴道:"不然。只因现今大小姐是正月初一所生,故名元春,余者方从了春字。上一辈的,确也是从兄弟而来的。现有对证:目今贵东家林公之夫人,即荣府中赦、政二公之胞妹,在家时名唤贾敏。……

这句话说明了贾府给姑娘们取名字是同男子一样的。只有元春这一辈是特例。

结论:贾府从玉字辈的男子,都是单名,只有男主角宝玉是两个字,直接突岀了他的重要地位!巧姐名字的特别,说明她在小说中有特殊性,她定会有特别的情节。巧姐这姑娘以后也会有一个从玉字的名字,就像她的哥哥们一样。但是,这个名字她不会用!到贾府这个百年大族树倒猢狲散的那一天,为了怕别人算计她,她躲贾府的人,还躲不开呢,怎么会把自己同贾家再联系起来!巧姐由刘姥姥取名,最后由刘姥姥把她从"狠舅奸兄"手里解救岀来,嫁给板儿,可以平安生活。草蛇灰线、伏脉千里的故事,可惜读者们看不到了!

王熙凤女儿,大姐儿取名是不是晚了?

应该不算晚吧,取名字是一件注重的事情。

王熙凤女儿,大姐儿取名是不是晚了?

《红楼梦》中的大姐取名确实有点晚。

其中是有原因的。

《红楼梦》第四十二回中有明确交待。

风姐儿道:”我想起来,他还没个名字,你就给他起个名字。

一则借借你的寿:二则你们是庄家人,不怕你恼,到底贫苦些,你贫苦人起个名字,只怕压的住他。”

刘姥姥听说,便想一想,笑道:”不知他几时生的?”风姐儿道:”正是生日的日子不好呢,可巧是七月初七日。”

刘姥姥忙笑道:”这个正好,就叫他是巧哥儿。这叫作“以毒攻毒,以火攻火”的法子。姑奶奶要依了我这名字,他必定长命百岁。

日后大了,各人成家立业或一时有不遂心的事,必然是遇难成祥,逢凶化吉,却从这”巧”字上来。”

风姐儿听了,自是欢喜,忙道谢,又笑道:”只保佑他应了你的话就好了。”

以上,书中这段风姐与刘姥姥的对话,就是说巧姐是七月初七生的,是民间牛郎与织女的忌日,觉的不吉利,找个贫苦人家高寿的人给取个名,压一压,说白了就是借个寿。

所以,风姐的女儿都二岁多了一直没有取名,平时就随口叫大姐儿。

我是芬芳,随笔生香。请关注,点赞,评论,分享。

王熙凤女儿,大姐儿取名是不是晚了?

王熙凤女儿,大姐儿取名是否晚了?。纵观《红楼梦》凤姐之女,取名确实晚了些,原来以大姐儿相称,首次出現第二十九回清虚观打醮“奶子抱着大姐儿,另在一辆车上”。笫四十二回凤姐与刘姥姥似乎无意中,说到大姐儿尚未名子時凤姐曾说:“正是养的日子不好呢,可巧是七月初七日。”“刘姥姥忙笑到“这个正好,就叫做巧姐儿好。这个叫做“以毒攻毒,以火攻火”的法子。姑奶奶定依我这名字,必然长命百岁。日后大了,各人成家立业,或一時有不遂心的事,必然遇难成祥,逢凶化吉,都从这“巧”字"儿来”。

草蛇灰线,绵延千里。曹雪芹真正用意是为以后巧姐与板儿婚事埋下伏笔。第六回在介绍刘姥姥時曾说“......千里之外,芥豆之微,小小一个人家因与荣府略有些瓜葛,”请注意这“瓜葛”二字,恰是爪葛使刘姥姥一家,在后半部成为了贾家正经的親戚。“势败休云贵,家亡莫论親。”。贾府败亡之后,刘姥姥不仅是贾府兴亡衰見证者,更是巧姐的救命恩人。与板儿结合,使巧姐从一个候门贵族千金小姐,变成一个“荒村野店”里“纺绩”劳动妇女,与前半部十二钗所过的吟风弄月的寄生生活,恰恰相反,而是条全新的自食其力道路。刘姥姥为巧姐取名时所说的,“遇难成祥,逢凶化吉”得到充分验证。因此巧姐取名所以晚于普通人,正是作者精心设计,足見作者用意深刻。

王熙凤女儿,大姐儿取名是不是晚了?

在金陵十二钗中,巧姐是一个非常特殊的存在。《红楼梦》前八十回中,她出场的次数可以说是寥寥无几,而每次出场,不是睡觉就是生病,很少有大段的正面描写。作为金陵十二钗正册中的人物,这实在是有些“名不副实”。更让人难以接受的是,巧姐竟然在四五岁之前连个正式的名字都没有,大家都喊她“大姐儿”,这实在与她贾府大小姐的身份不相符。那么为什么作者这样安排,直到四五岁才由刘姥姥起了一个看起来与众不同、非常随意的名字呢?我认为有以下几个原因:

首先,巧姐的生日不好,耽误了起名字王熙凤请刘姥姥为巧姐起名字的时候,曾说道:“正是生日的日子不好呢,可巧是七月初七日”。在古代,人们认为“七”是一个非常特殊的数字,“双七”更是有着特殊的含义。《周易·复卦》写道:“反复其道,七日来复,天行也”,即人的生命往复,每隔七七四十九天轮回一次。因此,出生在七月初七在古人看来都是非常特殊的人,无论是起名字还是生活起居都需要经过“专业人士”指点。正是基于这种思想,巧姐的名字才迟迟没有确定。

其次,为了突出巧姐与贾家的微妙关系从脂砚斋的评语中我们知道,巧姐最后的归宿是嫁给了板儿,过起了乡村农妇的生活。而导致这样一个结果纵然与贾家的没落有关,同时也与她“爱银钱忘骨肉的狠舅奸兄”有着脱不了的干系。经过这样的苦难经历,相信巧姐对于自己与贾家的关系会有一个重新的认识,那个高院红墙的地方难道真的是自己的家吗?曹雪芹通过强调巧姐起名字时间晚和名字的与众不同来突出巧姐与贾家的得格格不入。

最后,特殊的巧姐恰巧遇到特殊的刘姥姥作者之所以将巧姐起名字的时间推迟到四五岁,也是在等待刘姥姥的出现,让刘姥姥给她起名也正是体现了这个“巧”字。一方面说明了巧姐的命运与刘姥姥有着密不可分的关系,是刘姥姥解救了自己;另一方面也在暗示巧姐最终将落入乡下,成为一个像刘姥姥那样的农妇,在农村终其一生。

无论是生日、名字还是最终的命运,巧姐都应在了一个“巧”字上,但谁又能确定,这所有的一切又都是“不巧”呢?

王熙凤女儿,大姐儿取名是不是晚了?

大姐儿取名有点晚。

王熙凤的女儿取名确实有点晚了。她一早没有名字,都称她为“大姐儿”,这个称呼就像我们普通老百姓按排行叫孩子老大,小二,小三之类的。

文中一直没有提到巧姐的年龄。刘姥姥给她取名“巧姐”的时候,她大约有两岁多或者三岁左右。

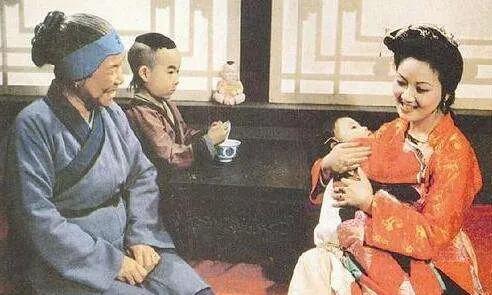

小说没有写王熙凤何时生的孩子。第一次提到巧姐,是在第六回刘姥姥一进荣国府的时候。周瑞家的把刘姥姥领到王熙凤的住处,文中写:

于是来至东边这间屋内,乃是贾琏的女儿大姐儿睡觉之所。

刘姥姥二进荣国府的时候,中间应该隔了近两年的时间。

刘姥姥一进荣国府,是因为“秋尽冬初,天气冷将上来,家中冬事未办”,刘姥姥到荣国府求告。接下来第八回,“探宝钗黛玉半含酸”是在冬天,第十一回,贾敬寿辰又到了秋天,尤氏的话里可以看出来:“这个时候,天气正凉爽,满园的菊花又盛开”。这中间还经历了元宵节元春省亲。刘姥姥二进荣国府的时候又是秋天了,文中有李纨给贾母奉菊花的情节,还有“留得残荷听雨声”的景象。

所以,刘姥姥二进荣国府已是两年后了。此时巧姐已经两岁多或者三岁了。此时的巧姐能跑能玩,还和板儿争玩具。

大姐儿取名因何这么晚?贾府男丁名字有规定好的辈分。按文中提到的第一代为水字辈,贾演,贾源。第二代是代字辈,贾代化,贾代善。第三代是文字辈,贾敬,贾赦,贾政。第四代是玉字辈,贾珍,贾琏,贾宝玉。第五代是草字辈,贾蓉,贾蘭。

书中第二回,冷子兴演说荣国府时,说贾家风俗,女孩的名字也是从兄弟来的,比如林黛玉的母亲名贾敏,也从文字辈。

巧姐取名这么晚,而且让刘姥姥取名这么儿戏,有点令人费解。王熙凤就这一个女儿,也是草字辈的第一个女孩,理应金尊玉贵,应该好好用心取个名字才是。

发生这种事情,唯一的解释就是像王熙凤对刘姥姥说的,这个孩子生日不吉利,怕取个正式的名字压不住。因为迷信思想,认为对孩子越娇惯越容易有灾有难,不好养活。民间就不少孩子给取“贱名”,例如狗剩,狗蛋,孬孩等等。

王熙凤虽是大家族的小姐,却也信这个说法,所以她对刘姥姥说:

你就给他起个名字。一则借借你的寿;二则你们是庄家人,不怕你恼,到底贫苦些,你贫苦人起个名字,只怕压的住他。

庚辰本脂砚斋对王熙凤的这番话的批语是:一篇愚妇无理之谈,实是世间必有之事。

巧得遇恩人民间传说,七月初七是牛郎织女一年一度相会的日子。牛郎织女夫妻被银河所隔,不能团聚,是以这个日子不吉利。

而七月七日又叫“乞巧节”,民间的年轻女孩在这天晚上祈祷织女赐给她们一双巧手。所以刘姥姥说巧上加巧。

刘姥姥给这个孩子取名巧姐,说她以后或一时有不遂心的事,必然是遇难成祥,逢凶化吉,都会从这“巧”字上来。

巧姐的遭遇果然应了刘姥姥的话。她人生的关键时刻幸亏有了这个“巧”:巧在她母亲偶然接济了刘姥姥,巧在被“狠舅奸兄”卖了后,刘姥姥救了她。正如她的判词所写:

势败休云贵,

家亡莫论亲。

偶因济刘氏,

巧得遇恩人。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。