做个调查,你的小脚指甲盖是两半吗?你的祖籍是哪里?

从小就经常听老人们说,要看哪个人是不是“此地巴子”(我们这里把纯当地人叫做“此地巴子”),就看他的小脚趾甲是不是两瓣的,不是两瓣的,才是纯粹的此地巴子。否则那就是外来人了,至于是哪里来的?老人们也没说清楚,不过我们那里“海南”来的人很多,人们把以前从山东逃难来的人,叫做“海南丢”。

那么,那些小脚趾甲是分瓣的人,他们的祖籍到底是哪里呢?

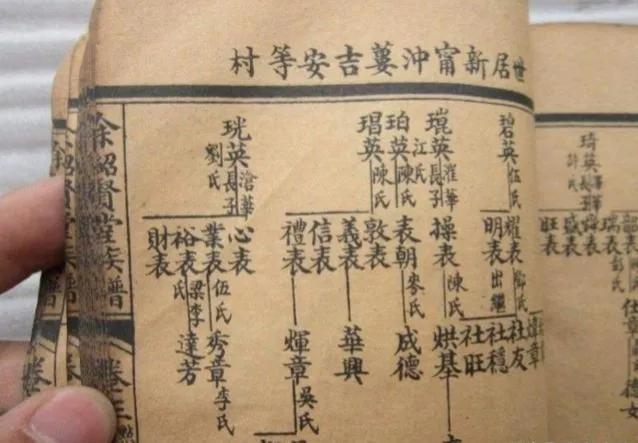

人们通过族谱往上一辈一辈的追寻,最后大多数都追到了山西,如果再往上追,在人们的视野里,出现了洪洞县大槐树。难道哪些小脚趾甲分瓣的人,他们的祖籍真与山西洪洞大槐树有关系吗?有没有什么依据呢?

要说依据,现在也很难考证,但是复旦大学曾经对小脚趾甲两瓣的现象做过调研,结果有一个惊人的发现, 这样的人,居然有75%祖籍是在山西。山西周边的地区也有很多这种现象的人,比如河北、河南、江苏、山东等地。距离山西越远的地区,小脚趾甲分瓣的就越少,这似乎也证明了那些传说有一定的依据。

山西洪洞大槐树的人,为什么小脚趾指甲会是两瓣的呢?

据史料记载,明朝初期,战乱不断,再加上天下大旱,虫灾泛滥,人们的生活非常疾苦,全国人口从5000多万,锐减到1000多万 ,很多地方已经荒无人烟。

但是,有一个地方却表现得大不一样,这就是山西。由于山西没有战乱,人们的生活太平,因此全国很多地方的人,便不约而同地汇聚到了山西。

到了明朝洪武年间,朱元璋一看这种情况不行,便决定将山西人大批迁往人口稀少的地区,用现在的理解,意思就是要让全国的经济平衡发展。从洪武初年,前后经过50多年,历经18次有组织的大规模迁徒,涉及人口达百万之多。

从安居乐业的地方,迁移到贫困地区,显然人们是不愿意的。于是朝廷便想出一个主意,发钱。凡是同意出走,就发给路费,还有安家费、农具费,还可以减免税收。在这种政策下,再加上朝廷的压力,人们被迫踏上了迁徒之路。

当时还有一个政策,就是一家人按比例留下来,四口之家可以留下一人,六口之家留下2人,八口之家留下3人,一个好端端的家庭,就这样被迫拆散了。

朝廷规定,参加迁徒的人,都要到洪洞县的一个广宁寺签名登记,然后发给“通行证”,凭通行证领取各种补贴。

在广宁寺旁,有一棵大槐树,据说已经有千年的历史,十多个人才能和抱过来。来到广宁寺的人,便经常聚集在大槐树下,官府清点人数也是在这棵大槐树下,出发地点也是从大槐树开始,就这样,百万移民三步一回头地离开了大槐树,奔赴他乡。

很多一家人在临走的时候,会把一个盆,或者是碗摔碎,一家人每人拿一小片,已好将来互相辨认。还有的人临走时对孩子说 : “孩子记住,这棵大槐树就是你的家啊!”

在众多的传说中,有一个关于小脚趾甲两瓣的说法,当年移民,人们为了将来亲人、老乡能够相认,有人出主意,用刀将小脚趾甲划上一刀,一分为二,这样,将来看到这个两瓣的小脚趾甲,那就是山西洪洞大槐树的人了。

知道了这些传说,我就特意检查了我的小脚趾甲,哎呀,两瓣的!我不由得眼睛发酸,原来,我的祖先,也是大槐树的人啊!

都怨我知道得晚了,不然,我一定要求看看大槐树,为我的祖先敬上三炷香,告诉祖先,当年你受苦了,你的后人还在,放心吧。

做个调查,你的小脚指甲盖是两半吗?你的祖籍是哪里?

一般一个趾头都是只有一个指甲,但是小趾却总是多出来一块,哪怕你剪掉他还是会长出来。

听说这些人都是山西洪洞大槐树下移民过来的,从这里聚集移民早在明代就开始啦!元灭亡之后原来人口稠密经济发达的地方,已经被战火涂炭刀兵蹂躏,人口大量灭失,从明洪武年间开始有官方出面组织,从人口密集的地方迁移到相对少的地方,并发给路引川资,(路引就是凭证相当于身份证,介绍信)(川资,就是盘缠路费)并不只是洪洞县一地之民,二是所有移民的都在洪洞县聚集,组织,造册,分配。

做个调查,你的小脚指甲盖是两半吗?你的祖籍是哪里?

祖上是山西洪洞大榆树大移民,明军押解移民用酷刑刀砍左小脚趾!至山东维坊落脚。清朝时期求生存渡海闯关东至辽宁海城

做个调查,你的小脚指甲盖是两半吗?你的祖籍是哪里?

我的也是两半的,在很小的时候听小伙伴说过此事,但没有考正。也没有听大人们说起过,不知事情的来龙去脉。

做个调查,你的小脚指甲盖是两半吗?你的祖籍是哪里?

我不是两半的小脚指甲盖,因为我不是山西大槐树地方的人!我知道这个段子,因为我的一个同事是这个地方的人的后代,虽然他们家从爷爷辈就已经离开家乡外出谋生了,但是他家的父亲哥哥的小脚指甲盖都是两半的!非常奇特!

做个调查,你的小脚指甲盖是两半吗?你的祖籍是哪里?

我兩腳指尾都是大小甲,姓氏源出山西霍州→江西→明代時期入廣東番禺。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。