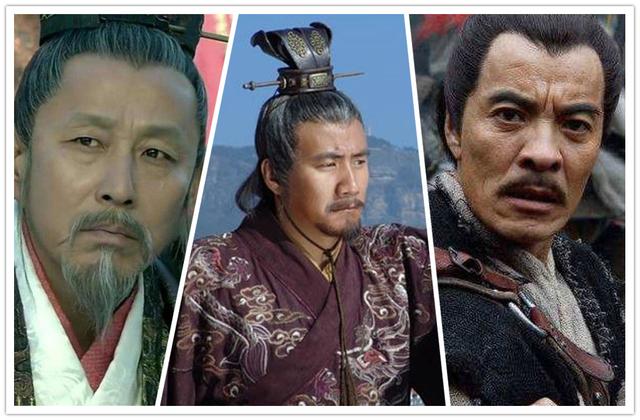

为何同是草莽出身的刘邦、朱元璋成功了,李自成却失败了?

刘邦、朱元璋、李自成,三人在出身上有着相似的背景,都是从农民起义起家的,但为什么前两位成功了,而独李自成却失败了呢?这其中实际存在一个“游戏升级”的问题,农民起义到一定程度,如果不升级,就会走向失败,李自成就是最好的例子。

那么刘邦、朱元璋是如何实现升级的?李自成又是因何没有升级?下面详解。

刘邦:从秦末农民起义的受益者到楚汉争霸赛冠军对于刘邦,一般的评价,都是一介布衣,市井无赖,游手好闲,爱交友,在秦末农民起义的风潮中异军突起,最终战胜西楚霸王项羽,夺取天下。这里值得注意的是,刘邦是在战胜项羽的基础上而升级为帝王的,所以,他并不是秦末农民起义的主力军,只是其中的一个参与者而已,他是农民起义的受益者。

那么谁是秦末农民起义的主力军呢?农民军当然是有参与的,但最大的有能力持续性的组织大规模战争的起义者,是原先被秦国灭掉的六国旧贵族势力。

陈胜、吴广点燃了起义的火种,并在短时间内形成燎原之势,甚至建立了自己的农民政权--张楚,自称为王,但很快就被秦正规军歼灭了。从公元前209年秋到公元前208年12月,这场声势浩大的农民起义就此已经结束了。

那么之后的游戏是谁在玩呢?我们可以看一下“巨鹿之战”,此战历时十个半月,秦军精锐和主力先后被歼,秦王朝的军事力量基本瓦解,秦灭亡的命运不可改变。

在此战中交战双方是项羽率领的楚军与章晗的秦军主力,项氏世代是楚国的将领,有着自己的封地,可以说,他有着世家贵族子弟的背景。与他一同在秦末农民起义出道的还有谁?可以参考巨鹿之战后项羽分封的十八路诸侯。

巨鹿之战时,项羽在前方与秦军苦战,这些诸侯们作壁上观,人家打完了,你们无功受禄,完了还不满意,刘邦就是其中之一。刘邦也是在秦末农民起义崛起的一支力量,不仅如此,他还率先打下了函谷关,攻入咸阳,俘虏了秦王子婴,看上去秦国还是他灭的呢?

但账是不能这么算的?没有其他诸侯队伍的闹腾,没有项羽这一关键人物,刘邦想要灭秦是不可能的,能不能灭章邯都是个问题。所以,刘邦只能说是秦末农民起义的受益者,只是灭秦过程中的一支力量。

最后到了楚汉争霸赛时,刘邦能胜出,韩信才是大功臣。所以,不夸张的说,刘邦的天下至少有一半是韩信打下来的。此外,刘邦有一个优点,和曹操一样,他爱才,善于拉拢人才,又善于听从这些人才的意见,这是刘邦唯一能胜过项羽的地方。

所以,从中也可以看出,刘邦实现升级的关键,就在于人才,特别是对韩信的重用。刘邦在建国后,鉴于秦国的短暂覆灭,也没有完全走中央集权制的路线,而是实行了分封制与封建制并存,从而实现了制度上的软着落。

那么,朱元璋凭什么能成功呢?

朱元璋:从农民起义领袖到地主阶级代表朱元璋也是从农民起义的浪潮中脱颖而出的,那么他是凭什么击败对手的呢?

从1348年到1368年的二十年中,反元农民起义军大致有两类:

一类就是红巾军,也是反元的主要力量。这支力量也有两个体系:一部分活动在安徽、河南、河北一带;另一部分活动在江汉流域。

另一类就是非红巾军系,主要力量有浙江的方国珍,江苏的张士诚和福建的陈友定。

红巾军初期的主要领导人是韩山童,是白莲教起家的。他通过两种途径组织起了一波起义军,一种就是通过宣传白莲教,宣传封建迷信,利用“明王出世”,光明必然到来的迷信思想笼络了一部分受尽苦难的农民们,另一种就是打着“复宋”的口号拉拢了一部分对元朝不满的知识分子,关键还假托自己是赵家的子孙。

韩山童被杀后,刘福通接手,发起了声势浩大的军事行动,并得到了各个地方的响应,安徽凤阳的郭子兴就是其中之一,朱元璋就是在郭子兴门下起家的。

江汉流域的主要领导人先是徐寿辉,之后成了陈友谅。红巾军体系的革命意识和斗争力量都很强悍,但是到最后,除了朱元璋,都没有逃脱失败的命运。

朱元璋作为后起之秀,他的成功靠的是什么呢?封建社会农民起义的终极目标,不像我们现代人一样,是消灭地主当家作主,而是将自己变成新一代的地主阶级。为什么会这样?因为没得选。

当朱元璋意识到自己要建立政权时,首先要思考一个问题,就是他要依靠谁来统治广大的农民阶级。元朝的大地主被消灭后,土地关系发生了变化。过去集中在元朝大地主手中的土地被分配给了无地、少地,或者是新移民手中,社会矛盾自然缓和不少。但谁来当农民们的管理者呢?当然还是地主。

你看在朱元璋的开国功臣里,有李善长、冯国用、刘基、宋濂等,这些人在元朝就属于地主阶层,到了明朝,他们摇身一变成了开国功臣,做了大官,挤身贵族。此外还有朱元璋招募的二十四个人,也成了大将、开国功臣,被封公封侯。

这些人构成了新一代的地主阶级,这就是朱元璋起义最后的选择。因为在当时的历史条件下,除了建立一个新的封建王朝,没有其它选择。

所以,朱元璋在不断的斗争过程中,早就意识到了这个问题,所以,他早早对自己的队伍进行了升级,他联合了原先元朝的旧地主阶级,背叛了红巾军,改变了农民起义的性质,最后把焦点集中在了汉族与蒙古族之间的民族战争上,这就是他成功的秘籍。

那么李自成为什么失败了呢?

李自成:从农民起义领袖到无路可走明朝是真正意义上被农民军推翻的封建政权,在明末农民起义中,李自成曾一度攻入明朝的“心脏”--北京,曾无限接近成功,那么为何最终还是失败了呢?

明朝最终走向灭亡,既有内忧也有外患,内忧就是势如破竹的农民军,外患则来自关外的清军。李自成能攻入北京城,逼得崇祯自尽,清军在其中起到了很大的牵制作用,但也是他的恶梦。

李自成起义的目的,与朱元璋是一样的,都是要建立一个新政权。李自成也的确建立了一个政权,即大顺政权。在这个政权里也一样有士人官僚,比如原天佑殿大学士牛金星、原明吏部员外宋企郊、原明潼关道兵备杨王休、原明兵部尚书侯恂等人。

这些人被吸收到大顺政权里,其基本职能也是帮助李自成向封建帝王转化,使这个政权从内部到形式按照地主阶级的意愿趋向统一。但是,李自成的操作又有别于朱元璋。

在朱元璋的阵营中,像刘基、李善长、冯氏兄弟等这些人,他们很早就与朱元璋结成了同盟关系,而李自成的士绅成员,大多是在农民战争后期才进入大顺政权的。这也就意味着,大顺政权中的知识分子集团,在资历、地位,以及与李自成的关系上,都会受到制约,从而影响他们的政治发言权。

李自成在进入北京城后,不仅没有联合官绅地主和文人士大夫,反而实行追赃助饷,对他们进行大肆打压,这样做的后果自然与封建化背道而驰,吴三桂就是因为受到打压才降清的。

如果没有清军的存在,再给李自成一些时间,在文人志士的帮助下,或许他能成功上位,变成一名封建主,但是由于大清的存在,彻底扼杀了李自成的皇帝梦,更何况还有一个吴三桂呢。

综上所述,秦末在农民起义中崛起的刘邦,其历史环境与朱元璋、李自成还是有区别的。朱元璋能够登上帝王宝座,也是通过转变阶级性质实现的,而李自成失败的地方,也正是朱元璋成功的原因。

为何同是草莽出身的刘邦、朱元璋成功了,李自成却失败了?

这个问题老梁来回答。

你快拉倒吧,李自成和刘邦、朱元璋压根就不是一个段位的,井底的蛤蟆,天上老楞,格局就不同啊,李自成那眼光窄的都不像话。

刘邦似乎名声不咋的,这呀哪呀的可劲黑,说到根子上那是因为他不怎么尊重有文化没能力的酸腐文人,他不是还拿这帮人的帽子当夜壶的使唤吗?

让人家惦记上了,这名声才不好的。但刘邦的文韬武略那是一样不差,不然也不会和项羽对峙的时候,打一百次输了九十九次,就最后一家伙赢了,这就稀里哗啦的翻盘了。

老朱您就更加不用说了,身边的武将,能臣,提溜出来一个,那是在历史这个大舞台,咱不敢说挤进前十,前二十那都是妥妥的存在。

老朱如果不是太阳的话,能有那么多星星围着他打转吗?

高筑墙,广积粮,缓称王这九字真言都成了咱老百姓口头禅了。

他李自成能做到吗?就整了个口号,闯王来了不纳粮啥的。

这口号听着得劲,喊着也痛快,但李自成坏就坏在这口号上了。

今个,咱就分析一下李自成为嘛不能和刘邦,朱元璋比。李自成最开始也就是一流寇,打下这个地方,吃一顿,吃光了,接着打下一个地,直到自己被人打散了,然后在聚集,然后接着打一茬,吃一茬的路子。

所以李自成你可以看做是一员猛将,能砍能杀,毕竟尸山血海里头滚出来的。

他也在这种不断的砍杀中成长起来,后来他得到了李岩的相助,这路子这才走上了正轨。

这就有了均田免赋的方案。

很不错,毕竟那会明朝末年农民起义为何如此的频繁,其中一条就是地主这帮子蛀虫把田地都霸占了,农民没地可种,再加上一波接着一波的各种灾害,活不下去了才造反。

这规矩定的好。

相当于让老百姓修身养性,把庄稼种好了,人有吃的了,你还愁兵员,还愁粮饷吗?万般不可能。

这也是为什么当年老朱打天下的时候,喊出高筑墙,广积粮,缓称王的号子,就是为了一点点的积攒自己的实力,然后一口吞下元朝。

可您瞅瞅李自成的行动轨迹,整个就是坑爹的节奏。1943年一月份,李自成蹲在襄阳称新顺王,当然这还没称帝,也说的过去。。

当然这还是小意思,这头衔撑死了也就是吸引一下火力而已,明朝啃不动的话,也无所谓。再说王吗?个头不够大,这前头还有一个张献忠撑着呢?他在五月份称帝的。

这不有了头衔,地盘也不错,这就开始了给老百姓提供牛种,接济贫困,让大家伙开垦庄稼务农。

看起来不错,似乎有那么正规军的意思,和那流寇没多大关系了。

有那么要建立属于自己地盘的想法,很好。可跟着您瞅瞅他又干了什么?

一月称王,三月就杀了和他合军的另一个农民起义军的首领罗汝才。

当然这也能解释的通,排除异己。

四月就杀了一个叛将袁时中。

三月和四月这两件事情,您能感觉出什么吗?

对头,李自成的内部并不是大家伙想的那么团结。既然不团结您感觉接下来需要干什么?

当然是整顿内务,把内部环境整明白了,顺道把地盘上的农耕啥的给理清楚了,内外兼修你才能变强不是?

到了十月份李自成又干了一件事,攻破了潼关,杀死了孙传庭,一举占领了陕西。

这也成,地盘还能嫌弃少的?不能够啊!

转过脸来1644年的一月份李自成蹲在西安可就称帝了,很着急啊!

要知道那会的局势相当的凌乱,整个大华夏各个起义军名目繁多,形成的政权他也不少。而且外部还有一个后金,也就是清朝的前身,蹲在山海关外头虎视眈眈。

李自成不打算把这些个不安分的分子歼灭掉,转头就着急当起了皇帝。

所以一看到这里,您就应该明白,李自成是一个虎头蛇尾的人,没那份开国帝王的沉稳和底蕴。

他的根据地,也就在手里头捂了一年,啥东西都没有捋顺,这就着急忙慌的在称帝完成之后,同年同月这就提兵去攻打紫禁城。

您就说吧,这得有多着急,多急切的想要当皇帝啊。

咱别的不说,那会有个明朝,他虽然虚弱,但对内可以镇压其他各个势力,对外还是能够撑住后金女真人的图谋。

你在他的庇护下,谋划点东西不香吗?等到你有足够的实力,把其他人都掰扯完了,至少大部分掰扯清楚了,你在打紫禁城的主意,不好吗?

李自成感觉不好。

其实紫禁城是能守的住的,但架不住崇祯弄了个比较扯淡的张缙彦当兵部尚书,这货人挺聪明的,打小就是神童,但干的事那是相当的不地道。

李自成打过来了,他把军情压死了,不让人知道,别人想要来京城勤王护驾,他给拦着,到了李自成打到跟前了,哐叽一下把城门一开,带着文武百官可就投降了,那样子着急的都赶上猴子吃烧饼,哪怕烫嘴也得往嘴里头塞的程度。

可李自成不走寻常路,开头还好好的,说什么秋毫无犯的话,后头就不讲武德了,打押拷问百官就是为了弄军饷,

辛苦的张缙彦跑的快,不然也得吃烙铁去。

那么李自成抢劫百官弄军饷的事,又说明了什么问题。

说明李自成手头压根就没有东西可以奖励他的军队了,毕竟你打下根据地至少的缓缓,修身养性一番,弄点军粮,弄点军饷,有了实力,干啥都好干不是。

称王,开始修身养性建立根据地,结果就一年,他称帝了,称帝之后,当月就开始打紫禁城。

您感觉他手里有东西吗?没有,他还打算打下崇祯的皇宫,弄点国库的碎银子呢?

结果啥都没有,不然崇祯就不会死乞白赖的向百官募捐银子了。

你看,根基不稳,没钱没粮,而且在京城这块的动作吃相太不好看了,掌握话语权的士绅们就开始和李自成脱离了关系。

其实这个时候的李自成又重新回到了流寇的状态了,只是还维持一个壳而已。后头自己家里头的部将都管理不好,弄了个陈圆圆出来,吴三桂这头那他也有那个心思给自己捞一笔,毕竟天下大乱,机会就在这里,借着陈圆圆的名头,黑锅丢给陈圆圆,他就带着女真人进了中原。

结果大家伙也知道了,一片石之战,李自成败的稀里哗啦,看都没法看啊。

好啊!让人家打紫禁城里头撵猪一样的给撵了出来。

那么李自成就要面临一个问题,他往哪里逃?建立一年的根据地?你快拉倒吧,就一年,连点稳定的机会都不给人家留,那地也乱了。

于是李自成就重新变回了一个顶着大顺皇帝的名头,到处流窜的流寇了。

而这个时候,李自成的虎头蛇尾的性格又一次出现了,听了嫉妒心爆棚的牛金星的话,砍了他唯一一个有着大局观的李岩。

李岩一死,李自成内部的人心更加的涣散了,争夺天下当皇帝?

你快拉倒吧,劲搁那扯淡呢?这次李自成再也没有了,像小强那样的生命力,被打散了,重新集结。

完蛋就彻底的完蛋了。

李自成能和刘邦、老朱比吗?没得比!就没那开国皇帝的战略眼光,鼠目寸光而已。

好了,今天就写到这里,喜欢的朋友加个关注,顺手点个赞呦!

为何同是草莽出身的刘邦、朱元璋成功了,李自成却失败了?

谢邀!首先我不同意用草莽英雄来定义刘邦、朱元璋和李自成,在我看来,草莽英雄指的是那些占山为王、落草为寇之人,这些人充其量雄霸一方,不会改变中国历史的命运,也不能和刘邦、朱元璋和李自成这样的时代英雄相提并论。

把李自成称为草寇,是受中国历史成者为王,败者为寇思想的影响,用成败论英雄显然是不客观和极端的。李自成虽然没有取得成功,但李自成却用他的行动改变了中国历史,这恐怕是最重要的,看不到这一点,就会在思想认识上对李自成产生偏见,以至被看成贼冦。

刘邦、朱元璋最后能做到彻底改变了中国历史的命运,而李自成没有做到,原因是多方面的,客观上看,李自成面对的是朱明和满清两个强大的对手,而刘邦有项羽帮忙消灭了暴秦,朱元璋面对的蒙元腐朽不堪,汉人对其本身也有排斥思想,陈友谅、张士城相对比较好对付。

从主观上看,第一,李自成团队力量相对较弱。刘邦名萧何、韩信、张良、樊哙、周勃、陈平、曹参等一帮名相名将名人的鼎力辅佐,朱元璋有刘伯温、朱升、李善长、徐达、常遇春、汤和、蓝玉等一干淮西和江浙名士与战将的合力相助,所以刘邦和朱元璋成功了。而李自成团队,没有张子房、刘伯温这样千古军师,也缺少韩信、徐达这样的千古名帅,一个李岩(信)也被奸人所害,宋献策相对张良和刘基差的不是一个档次,李自成在战略上缺乏高人指点,从人才和谋划上首先输给了刘邦、朱元璋团队。第二,李自成在用人驭人上不及刘邦和朱元璋。刘邦的特长是用人驭人,他能重用各方面的人才,并让这帮人死心踏地、服服贴贴的为自己出力做事;朱元璋在历史上用人驭人更是手段高明和强硬,甭看手下一个个能独挡一面,雄霸一方,不可一世,但他们都在朱元璋面前不敢居功自傲,言行不收;再看李自成,模范带头作用很强,民主意识很浓,但在识人、用人和驭人方面能力欠缺,手腕不硬,心里不狠,误杀李岩,错用牛金星,拿不住骄兵悍将,导致到手的江山拱手让人。第三,李自成没有自己的大后方和根据地。刘邦以关中为大后方,总有渊源不断的粮草和兵马补给,朱元璋以南京为根据地,收拾了张士城和陈友谅后,不断巩固和发展,成为向北进攻的可靠大后方。李自成虽然在西安建立大顺王朝,但没有在巩固政权和后方上投入太多,根基未稳,就贸然向明王朝老巢北京进发,加之一路烧杀抢掠,军纪不严,没有得到沿途老百姓的大力支持,遭到清军反击时,一败涂地,没有落脚之处,最终彻底失败。第四,李自成缺乏政治智慧和战略目光。刘邦虽然在各方面能力上都不突出,但刘邦有一帮具有雄才大略的人手在帮忙;朱元璋本来就是统军元帅,还有刘伯温这样的高人在指点,更有徐达、常遇春等这撑可以独当一面的可用,很多时候刘邦、朱元璋不用亲自出马和劳神,就能把各方面摆平;而李自成凡事必躬亲,有个可用的刘宗敏还依老卖老,不听招呼,打进北京后胡作非为,欺男霸女,无恶不作,败坏了军纪,丧失了战斗意志,说到底李自成缺乏政治智慧和战略目光,政治手腕和手段不硬不狠,看问题站得低,看不远,做事一味符合大家心里,没有做帝王的眼光和能力,更没有做帝王的手段和霸气。第五,李自成治军不严,治将不力。得人心者得天下,一支有战斗力的义军,首先要有铁的纪律和优良的作风,刘邦入咸阳秋毫无犯,得到了咸阳城老百姓的欢迎和支持;朱元璋的义军是一支由汉人组成的军队,是专门打击元蒙军队的,当然受到广大汉人的拥护和支持;李自成的军队,从西安到北京,一路烧杀抢掠,到北京城后,更是军纪涣散,无恶不作,总哨刘宗敏带头破坏军纪,李自成对其无能为力,军纪涣散,使义军失去了广大老百姓的信任和支持,以致满清打来时,义军成了众失之的,最终吞下了失败的苦果。

李自成的失败,主要是李自成没有把义军培养成一支纪律严明、作风过硬、一心爱民和英勇善战的军队,加之清军螳螂捕蝉黄雀在后,战略战术运用得当,八旗子弟作战勇猛等因素,才导致李自成没有成就刘邦和朱元璋的伟业,一句话,李自成个人素质和能力不及刘邦和朱元璋,所以他失败了。谢谢!

为何同是草莽出身的刘邦、朱元璋成功了,李自成却失败了?

2007年,比尔·盖茨和乔布斯在D5会议上,当记者问盖茨,你最佩服乔布斯的是什么,他的回答是:I would give a lot to have Steve’s taste。(我愿意牺牲很多东西换取乔布斯的品味)。李自成的品味就差了一大截。

先说刘邦,早年间游手好闲,横行乡里,那基本是人见人恨。但是人家不是一个人在混,还有一帮兄弟一起混,这些兄弟都来都立下了不世之工。后来当了个泗水亭长,押解民夫去骊山修陵墓,路上耽误了时间,就算到了也是死罪。要是一般人,估计是赶紧逃命吧,但是刘邦没有,他带领大伙儿造反了。这说明什么,他做人做事从来都不是为了一己私利,还得考虑别人怎么办,贪小利最多也就得点小惠。《鸿门宴》里有这么一段:范增说项羽曰:“沛公居山东时,贪于财货,好美姬。今入关,财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小。

再说朱元璋,这哥们出身最低,可以说是低到尘埃里了。先是给人放牛,后是当和尚,在后来当乞丐,都是为了混口饭吃,混饭那是真不容易。后来好不容易跟着郭子兴混出了点名头,一般人肯定是跟着大哥,有吃有喝有妞泡,美滋滋的。这哥们不,他看到郭子兴守着濠州城吃喝玩乐,觉得这大哥不行,带了一伙兄弟跑出去单干了。人家不玩这些俗的,不能自己一个人有吃有喝,要干大事,让大伙都有吃有喝。

最后说李自成,这哥们早年是个快递员,那时的快递员可是吃皇粮的公务员。虽然是公务员,但还是不够吃,经常借钱度日,混的那叫一个差,差到什么程度呢,差到连老婆都跟自己带绿帽了,加上豪绅地主的欺负,一气之下,杀人跑路了。后来好不容易打到了北京城,这哥们又干了啥呢,抢银子,抢女人,耍威风,除了享乐还是享乐。一点不管北边的后金虎视眈眈,纵容手下刘宗敏霸占陈圆圆,得罪吴三桂,能干的坏事基本是全干了。最后只能发挥他一贯的风格,逃之夭夭。

就这货,这品味,这格局,能与大风起兮云飞扬的汉高祖比,能和开创洪武之治的明太祖比?最多就一流寇,打一地抢一次,有一顿算一顿的主。

为何同是草莽出身的刘邦、朱元璋成功了,李自成却失败了?

集团最高统治者的格局和目标决定了集团战略进军路线和长远目标直接影响结局,刘邦和朱元璋的进军路线是全国处于军阀割据的状态下,边攻边守建立稳定根据地、积少成多、步步推进,他们的战略目标和施策是基于最高目标消灭割据势力,夺取中央政权建立起大一统王朝,所以最终能击败对手夺取天下后建立起大一统中央王朝,在稳定根据地建立地盘扩大的同时便变施行一系列措施对已有统治区施行有效管理;

刘邦和朱元璋识人用人驾驭臣下能力非常强,刘邦击败项羽建立大汉王朝以后就公开和臣下谈论过“夫运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如子房;镇国家,抚百姓,给饷馈,不绝粮道,吾不如萧何;连百万之众,战必胜,攻必取,吾不如韩信。”“此三者皆人杰,吾能用之,此吾所以取天下者也。”有能力驾驭比他能力强的人,是刘邦成功的关键。明太祖朱元璋手下杰出的文臣武将众多,如李善长、刘伯温、徐达、汤和、蓝玉等等,能够博采众长、驾驭骄兵悍将足以看出朱元璋的驾驭臣下的能力,同时也是中国古代王朝历史上唯一一次实现由南向北的统一。

与之相区别的典型之一明成祖朱棣“靖难之役”的战略进军以快速攻占首都最终夺取中央最高统治权为目的的战略进军路线,这种速战路线实现前提是基于全国大体稳定、没有太多分裂割据势力,朱棣是有自己的稳固的后方根据地,“靖难之役”是朱明王朝内部权力斗争、争夺最高统治权的局部战争,全国局势大体稳定,首都攻破建文帝自尽,朱棣便快速取而代之称帝号统治全国。闯王李自成在天下割据分裂的局面下,快速进军首都,攻破大明首都、中央统治中心被消灭,但是明朝是两京制、藩王分封众多、明末起义及割据势力又多,这就决定没有高度号召力和建立稳定根据地稳步推进施策的速战,很容易被一战击溃。

为何同是草莽出身的刘邦、朱元璋成功了,李自成却失败了?

刘邦和朱元璋的成功有两点,特别是刘邦。李自成的失败也是因此,一者没有找别人扛雷;二者军纪不行导致没有群众基础。

别人抵挡住各式敌人的围攻,自己躲在幕后

在没有强大前,送死的事情别人去,硬仗别人打。朱元璋更是绝,把厚黑学—高筑墙、广积粮、缓称王用成战略学经典,还能被后人夸,也许人性就是如此吧。

李自成其实更像是半个楚霸王,这不是说他能耐多高,而是说他犯了项羽类似的毛病,对于军纪问题比较松懈。

因为没有清醒地认识到农民军的战斗力如何,导致军纪松懈

李自成拿下北京城主要是内线帮忙,众多明朝大臣和锦衣卫宦官都主动打开城门。崇祯是败于类似曹髦这样的人,自小养尊处优,社会经验不足和心理折磨导致心理异常敏感多变(脆弱,主要是险恶的皇权争夺),虽然敢于面对但往往选择的道路是错误的。

李自成是在明朝巨大政策错误下,在不断的失败中不断地崛起、壮大的,因此,他的军队的实战能力其实很一般。但他并没有正视这一问题。

因为李自成不能严于律己,导致军纪松懈

在大敌面前没有认识到明军的实力,以及后金与吴三桂合作的可能。也许在他眼里,明军都是那么战斗力薄弱的人马。大明精锐九边部队也是如此,但情况并非如此。

因为三个原因导致军纪松懈,刘邦和朱元璋都对军纪问题进行整顿,但李自成对此并不重视。

刘邦进入咸阳后就约法三章,“与父老约法三章耳:杀人者死;伤人及盗抵罪。”可以说,这三章都是比较基础的。做到这三点就可以了,可见问题多么严重。刘邦对手下起义部队的烧杀抢掠问题进行抑制,正是其得到人心的关键所在。

朱元璋更是如此,其自身在投入起义部队时就遇到过伤害。起义军为了军功,杀百姓冒功的现象比较多。

同时,起义军为啥起义?就是没钱,所以烧杀抢掠几乎成为正常现象。

再加上屠城、屠村是战争中,震慑敌人的一种手段。

有此三点,就说明起义军军纪问题很麻烦。

徐达和常遇春功战相当,就是因为常遇春善杀且军纪不严,对于西吴军队的美誉度造成影响。为此,徐达成为武将之首。

老百姓对于谁的部队,其实不是如何在乎。在乎的就是是否秋毫无犯。谁做得好,谁就会得到老百姓的认同和支持,至少不会再造他们的反。

李自成失败的五点原因

李自成的部队,上至他自己,中到刘宗敏,下到普通军人,无论抢钱还是霸女无恶不作,这就造成起义军没有群众基础;

没有百姓支持,军队战斗力又不行;

军事将领的能力再不行;

还没有打硬仗的经验,起义军的胜利更多的是靠人多、地方军队和明军错误,真正有军事实力的对手并没有遇到;

最后,因为抢夺造成有钱有女人战斗意志薄弱。一打败仗立刻溃散逃跑,或者隐居,或者投降清军或明军残余。

以上五点就是李自成失败的军事主因。其他的原因其实都是军事原因做基础,军事上成功了,其他原因都可以弥补。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。