王阳明:“你未看此花时,此花与汝同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来。”你如何看待这句话?

要解释这句话,首先要理解“阳明学”

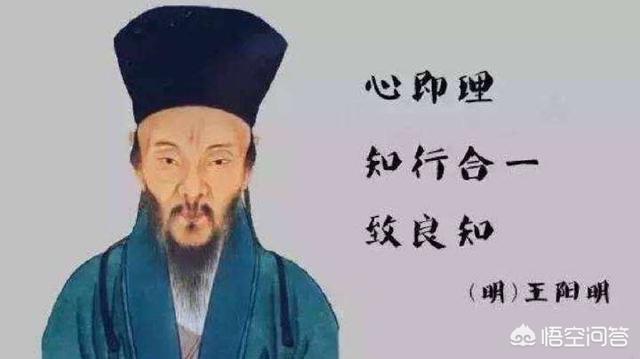

王守仁,字伯安,别号阳明,后人习惯称王阳明,最重要的一个原因是:他创立了“阳明学派”。在明代,“阳明学派”是唯一可以与“程朱学派”抗衡的的学术流派,但是他的学术并不受明朝官方待见,因为他所主张的核心思想"致良知",体现了个人意识参与的重要性。这种萌芽的粗放个人主义,与明代官方奉行的“程朱理学”思想体系不融合,不受欢迎自是情理之中。

"致良知"包括心即理、知行合一致良知,以及万物一体之仁等几个方面。而其思想体系的基点和出发点则建立在对朱熹格物致知说的批判上面。在王阳明看来,不管是圣贤常人,还是道理,只教人按照自己的良知,真诚去做便可。他所主张的心学,心即理,良知即天理,心理合一。在朱熹的世界里,心与理是两个世界,心要服从理,即良知要服从天理。这样一对比,不难看出,“阳明学”更加注重个人道德与意志的自主性,即个人的自主性问题。“阳明学”是儒家学说的一个分支流派,其本质离不开儒学。更加强调个人天性的自由发展,每个人都有可能成圣成贤。

从“格物致知”到“阳明格竹”的故事助你理解这句话王阳明最初对朱熹的学说是相当崇拜的,“格物致知”是朱熹的治学方法,也是成为圣人的方法。其意是指:当你不明白某个道理或不理解某件事时,要通过各种渠道去弄明白,比如通过实践,书本知识等方式。当你明白之后,就是圣人了。于是有一天,王阳明与同学探讨朱熹学说时,看到了竹子,便想着要把竹子的道理“格”出来。同学反问:竹子能有什么道理?王阳明说:朱熹说过一草一木皆有道理。于是王阳明开始在院子盯着竹子,希望道理能自动闪现出来。这一盯就是七天七夜,道理没有“格”出来,他病倒了。自此之后,他对朱熹的学说不再崇拜,另辟蹊径,建立了自己的“致良知”说。

你未看此花时,此花与汝同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来。这句话正是王阳明“致良知”的体现。如果用朱熹的治学方法来看,存在即必然是正确的。不管你有没有注意到花,它就存在那里,也不会寂寞,更不会因你而生色。如果用王阳明的观点来看,此句体现了个人意识,强调了个人的自主意识。如果你心情不好,没有注意这花的美丽,它与你自是没有关系的。如果你心情好,不仅一眼注意到它的存在,还会觉得它无比鲜艳。心理合一就是这个道理。

王阳明:“你未看此花时,此花与汝同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来。”你如何看待这句话?

一位茶叶店女老板,和我聊心的美妙奇妙奥妙。说的颇有几分道理,我又买了她三饼普洱。

这位茶叶店的女老板清姿卓越,逸雅宁馨,兰心蕙质。除了生意做的并不好,其他都挺好。

我常常去帮她买茶叶,与她常有交谈,发现她说话挺有意思。

有一次我看到她捡了一朵鸡蛋花放在她的茶桌上。

我就问:王阳明的那一句话,你未看此花时,此花与汝同归于寂,你来看此花时,此花颜色一时明白起来,这是什么意思呢?

她说:你要搞懂这个,从字面上永远都无法真正理解,即使别人说的清清楚楚也没有用。

至于把这个道理搞清楚了之后又有什么用,能对你的智慧或者生活能起到什么作用,这就更难说了。

有许多人对王阳明心学非常感兴趣,把他推崇的很高,但是具体是拿来干嘛的,却众说纷纭,有很多不同的意见。

最后其实大多数都是拿来充谈资了。

可是这句话对我们现实生活中或者说日常的修行中,还是有点帮助。

我说:那有什么好处呢?

她说:一个人如果真正洞察了生灭这两个字,可能会拥有一个比较自在和清静智慧的人生。有许多事情的生灭我们比较熟悉,比如说一个肥皂泡刚吹起来,大概几秒钟就破灭。

天空中的一朵乌云,也可能就几个小时就消散了。

一朵花长得再娇艳,它最终还是会凋谢,这种生灭的现象谁都能够观察到,并且都能够理解。

因为这种生命的生灭现象非常短暂和明显,我们能够居高临下的随意的看到。

可是还有许多生灭的现象,因为过于快速或慢速,我们反而无法全部观察到或者体会到。

比如自己这一生从生到死这一场生灭,又比如一段亲情和爱情,一场事业,因为这些东西的聚和散从生到灭的过程稍微长一点。

就因为这个长短的区别,让我们对他产生了很多执着。

还有些生灭过于快速以至于表面上我们看不到,如大海大江,我们只看到波涛汹涌澎湃,却不知道微细的生灭其实在里面包涵。

庄子讲故事说朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋。朝菌在一天之内就经历了生死,所以它根本理解不了日夜分别。

我们有时候活得挺像庄子口里面的朝菌和蟪蛄,眼光格局就是卡在那一个范围出不来。因为这些聚散分离得失而产生很多的烦恼痛苦。

那么到底什么是生灭呢?生灭是一切事物的自然规律。在佛法里面有4个字形容所有事物的这一过程叫做:成住坏空。

成住坏空这4个阶段是连续不断的。这个连续不断就是道家讲的,生生不息。

实际上生命的过程就是生生不息。就如我们的欲望,念头,思想,都在生生不息的轮转。如果你看看我们自己的呼吸就是这样。一吸一呼,这就是生灭。

在面对呼吸这样的生灭的时候,我们根本不会去在意你吸进来呼出去有什么特别的大不了。可是这个呼吸一旦停止,生命就完结了。

那么又是什么东西在支撑着这样的一呼一吸呢?是一个什么样的体系在支撑着这样的生命动能呢?

换句话说是什么样的大造化能体,能够实现,当我走到花面前看这朵花的时候,

我能看到花的颜色,闻到花的香味,感受到花带给我的精神愉悦并且同时体验到我和花的存在。

老子说道生一一生二二生三三生万物。这个生一生二三四万物的道。就恰恰是这生生不息的万物演变的本质之体。

可是一个人如果不去修行,也没有去体会观察这样的事情和逻辑 ,会浑浑噩噩,不知道为什么自己这个生命功能这么奇妙。

我们为什么能够吃东西这么香,看得到这个世界的五颜六色,感受到自己的存在和世界的存在。

所以我们要来做抽丝剥茧,去剥开无明,看到本来的真相。

王阳明给出一个答案是心。六祖慧能给出的答案也是,不是幡动不是风动,是心动。

我说:那到底什么是心呢?

她说:走到这里应该暂停了,不要去执着问什么是心了?

释迦牟尼佛在楞严经里面。用七个处位问阿难心在哪里?阿难都无法确切的回答认同,

你用思维去思考这个,永远都得不到精准的答案。

所以古人常说心需要去悟。王阳明说心需要去磨,去哪里悟?去哪里磨?当然是去你生命当中。

或许这就是我们生命的意义吧,因为我们有一场大概七八十年的生灭过程。

我们携带着天然的灵性赋予我们的生命功能。敏锐的感官感受和觉察力和属于自己独一无二的际遇。

可以说我们绝对不是来吃喝玩乐的,我们也不是来争夺名利享受豪奢生活的。我们是来体验生命的美妙奇妙奥妙的。

我们是来抽丝剥茧完成蜕变的。

我说:为什么有美妙奇妙和奥妙呢?

她说,当你品尝着酸甜苦辣喜怒哀乐。享受着感官带来快乐的时候,这些都是很美妙的。你能活着感受世界和自己存在,不论苦乐,其实都是一种美妙。

只要你不执着不紧紧抓住不放,你就能在苦与乐美与丑之间。在这些分别的影尘环境里面感受到生命的美妙。

要知道这些东西不容忽视。有许多人说要修行,要丢开一切感知的东西,这是错误的观点。

感知的东西并没有错,是你内心的分别导致了它们影响和左右了你。

人作为这个世界上最高级的灵长类动物,拥有极其丰富的感官感知和灵魂感知。

这些绝不是凑巧的,不是买1送1附赠给你的,这是天地的造化。

我们要正确的去面对这样的状况,比如我们看到一朵花的时候。

我们的灵性能够让我们充分的感知这朵花的颜色和这朵花的香气,以及他花开花落和他周遭环境景致不同所带来的种种心理反应。

你仔细的想想这一个事情,难道不觉得这很奇妙吗?

如果你不去看这朵花,它到底存在吗?它是不是在一个空的境界中才能呈现出来。

而我们又是不是在一个空的境界中才能去感受到它的存在和凋谢。

也就是说所有东西的成住坏空都是在这个本来不生不灭的空的境界里,这个镜子里面去显现出来的。

如果你能够细细的体会到这个逻辑,你就会觉得整个世界非常奇妙,你每一个动作每一个感官反应都很奇妙。

你会发现这个世界的存在是因为你存在。你存在是因为你的心存在,你的心在运作,

而你才能有生命力在运作,你才能感知这个世界,这个世界才因此而存在,除此无他了。

这就是奥妙。所以美妙奇妙奥妙。都在你和这朵花上面。我说:原来是这样的,可能平时我们一般人也不会去细想为什么我们还活着,

她说:是,我们活着是一个什么样的状态。我们需要依靠我们吃什么赚了多少钱,获得了多少社会名声,名片上印了多少头衔,

穿了一些什么品牌的衣服,开了一台什么类型的车,或与某人的一种关系,都用这些东西来证明自己的存在,

可是我们真的存在过吗?用这些都能真的证明自己的存在吗?不一定。

真正深入很平静的,很理智的去体会自己的生命为什么存在,是怎么样的存在,本来就是很傻的事情,谁会去做这种体验?

但是只要你肯去体验,你就会慢慢的搞清楚你的烦恼,你的痛苦,你的妄念,你所执着的东西,其实无非也和你看到的这朵花一样,它总是在生和灭当中。

而这个生和灭,却是因为你有一颗心去感知才能够存在。

也就是说,你的一切都因为你的感知而存在,那么你为什么要去执着你自己感知才有意义,这些本来并不真实的生灭呢?

你不去感知它,你的心没动的时候,它本来就和你一样,是归于万法俱寂的本体。

正是因为你在动心,你在动念,你在感知,你在努力,它才存在。

而恰恰是因为你还更进一步去执着,它才影响你,它才左右你,它才控制你。

学佛的人说(对境不生心)就是很有功夫境界了。实际上真正对境可以不生心,是因为洞察了外境的生命无常,洞察了外境如梦如幻的本质。

我向她作揖说:你别再说了,我下次再慢慢听,现在我要帮你买茶叶,滞销的普洱茶来三饼。

她开心地递上了二维码!

王阳明:“你未看此花时,此花与汝同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来。”你如何看待这句话?

这句话说得非常好,但是教科书却将其扣上“主观唯心主义”的帽子加以批判。

其实我们熟悉的还有一句类似的话,六祖惠能年轻的时候,当时风吹起幡动。于是大家讨论到底是风动还是幡动,只有惠能不紧不慢说了句“仁者心动”。看,这和阳明心学多么类似!禅宗和心学作为中国思想史上重要流派,怎么能轻率断定为封建迷信呢?

具体来说,是不是风和幡都没动,只有心动?是不是花真的沉寂了,因为人看才鲜艳起来?其实并非没有道理。虽然这个世界存在是客观的,但是这个客观世界也是由我们主观意识所感知的。在我们人类出现之前,当然也有世界,但是这个所谓的“有世界”本身就是一种主观感知。

其实,唯物和唯心,更应该视为看问题的两种方法,而不是非此即彼的“主义”。根据唯物主义的说法,物质决定意识,意识反作用于物质,唯心主义则相反的说法。但是物质和意识,第一性和第二性并非是绝对的,而是看以谁为起点。作用力和反作用力,从物理学说也是相等的。

所以,阳明心学是一种高超的智慧。

感谢阅读,欢迎关注!

王阳明:“你未看此花时,此花与汝同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来。”你如何看待这句话?

你未看此花时,此花与汝心同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来;便知此花不在你的心外。

要想真正理解这句话的含义,我们必须得把心的运作原理给搞清楚,只有这样才算是真正明白了。

什么是心我先从念说起,“念”就是上面是“今”字,下面是“心”字,合在一起意思就是现在的心,当下的心。

我们心中能够储存了很多识,例如:山,水,人物,花草,树木等, 这些识平时在心中只是以隐性形式存在的。只有当我们想到的时候,才会在心中浮现出来,浮现出来即是“念”,此时念即是当下的心,心即是当下的念,这是心与内心世界里的识发生了感应。

例如结婚的场景画面浮现时,这个场景与心发生了感应,此时我们就会表现出喜笑颜开的心理感应,这个喜笑颜开的状态就是我们当下的心。

精神世界的识能够与心发生感应,同样,物理世界的东西也一样能与心发生感应。

例如敲钟,锤子撞击钟是感,所发出的声音就是应,声音就是钟的感应。我们看到花时,花的颜色香味与心碰撞是感,只不过这种碰撞模式与物理世界的不同,所产生喜笑颜开的精神面貌就是应,合在一起就是心的感应。

因此,心与物之间是互相观待而成立的。只要一方不存在,另一方也将不复存在,例如一枚硬币的两面,正面不存在,反面也将不复存在,正所谓皮之不存毛将焉附?

结语这就是见物便见心的道理,心原本是无形无相的,本自清净的。当你找到本心的时候,你会发现你找到了一个找不到的东西,找不到的那个结果,刚好就是你要找的本心呀!

今日话题:为什么达摩点化慧可的时候,慧可说了一句:我怎么找不到我那颗不安的心?

更多精彩内容欢迎关注头条号@张非为,看完文章记得点赞哟~

王阳明:“你未看此花时,此花与汝同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来。”你如何看待这句话?

王阳明的哲学思想

一个人若想有美好的、成功的人生,必须不断学习,认为我在学习中问题越多越多,他的学问就会越加精细。而想问🉐️多,就必须拓展、深入下去,这就需要勤奋。没有勤奋,想成就任何事业都几无可能,任何事情本不是那么容易就能做成的

无善无恶心之体

有善有恶意之动

知善知恶是良知

存善去恶是格物

王阳明:“你未看此花时,此花与汝同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来。”你如何看待这句话?

“你未看此花时,此花与汝同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来,便知此花不在你的心外”。这句话是阳明心学的著名论点,按禅宗的说法,算是一个著名的公案。

这句话的意思是,当你没有发现这朵鲜花的时候,你的内心中并没有这朵花的影像,这朵花实际上在你的内心和视野里是寂灭而不存在的。当你看到这朵花的时候,这朵花才清晰的开在你的内心和视野,它的形状与颜色才变得清晰明白、生动起来。由此可以得知,此花原本在你心中,只是未见时归于寂灭,见到时焕发生机,此花从来不曾独立于你心外。

在我看来,阳明心学算是中华文化的哲学之大成,跟禅宗的“明心见性,直指人心”有同工异曲之妙。比如上面那一段话,其实就是在揭示宇宙物理之真谛。我们一直困惑于一个问题,我是谁?从哪里来?到哪里去?到底世界为我而生?还是我跟所有人一样只是时空的过客?

这几个问题应该是哲学的终极思考,其实阳明心学的心外无物可以解答这几个问题。世界原本舍我无他,看似纷繁错综的大千世界,关系如网,纠结绵密,其实就是我们自己内心缔结的一场梦幻而已。犹如长夜梦中,各种稀奇故事,奇异场景,似曾相识,见所未见、闻所未闻,一觉醒来,幻象而已。

人生也如是,你在生命历程中,起伏跌宕,峰顶谷底,莫名悲喜,很多人碌碌一生,费尽终生业力,临了大限一到,两腿一登,南柯一梦而已。人生与梦唯一不同的就是时间的长度而已,或许,你以为的真实人生,不过是梦中之梦而已。说白了,就是人生如梦,都是心境自造的一场幻象。

人死,心灭,万象如风而逝,我若去,世界已灭。心外无物,心死,世界寂灭。关于那个我是谁的哲学终极命题回答起来也就明了多了:我即心,从心来,随心灭,世界因心而生,心与世界因我而灭。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。