野生动物怎样判断对手的实力?人类在猛兽眼中是什么段位?

在自然界中生存,准确的判断对手的实力是一项重要的生存技能,因为一旦误判,很可能会丢掉性命。但是,在自然界中,食草动物与食肉动物判断对方实力的方法几乎是一样的,为此,许多动物稀里糊涂的就被淘汰掉了。那么,野生动物是如何判断对手的实力的呢?人类在一些猛兽眼中又属于“什么段位”呢?我们一起来聊一下这两个有意思的问题。

野生动物判断对手实力统一的标准无论是食肉还是食草动物,它们在判断对方实力是有两个统一的标准:食性和体型。

我们先说食草动物,食草动物的对手除了同类就是食肉动物了,在它们判断对方实力时,对于同类,它们往往是繁殖权利的争斗,而且通常是雄性之间爆发的,此时,不同体型的雄性会选择与自己体型相近的同性同类进行决斗(为什么不选小的?小的见到大的就跑,还打什么?)。这样的好处就是公平的竞争,有利于留下相对优秀的后代。

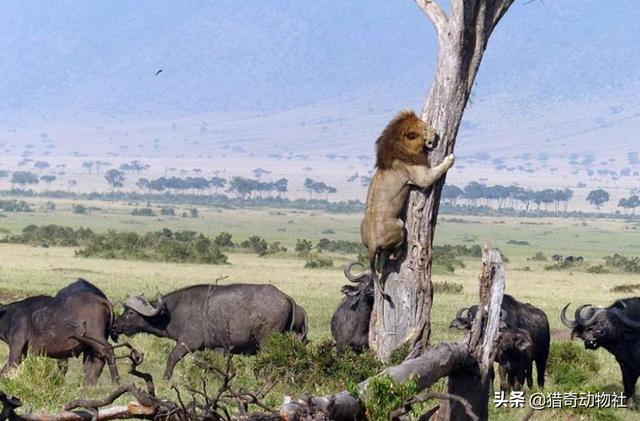

而在面对食肉动物时,食草动物也是根据体型来判断对方实力的,因此,非洲水牛在非洲大草原上,除了遇到狮子会跑外,其他的食肉动物都不在它们的恐惧名单上。这样的好处就是不必为了躲避所有食肉动物而耗费体力。

食肉动物也是一样的,它们在面对食草动物时,也要考虑体型的因素(群居动物往往会“越级”,这是因为团结力量大,而且主要是肉够分)。我们以花豹和东北虎为例,花豹捕猎的猎物即使没有下限(老鼠、兔子、鸟),但是一定是有上限的(斑马、角马等已经是上限了,从目前花豹捕猎的猎物看,它们捕猎的最大的猎物体重为300公斤,目标为一头细纹斑马,年龄未知),而在一般情况下,花豹的猎物体重在30-90公斤之间。而东北虎虽然是现存最大的猫科动物,有着平均接近200公斤的体重,但是其猎物的体重平均在100公斤左右,最大的猎物是野猪,有些个体体重会超过200公斤,但是它们对这种体型的猎物选择性较小。

而这种选择猎物体型的好处就是猎物恰好能够满足自己的生存所需,而且在捕猎时的风险又比较低,捕猎成功率相对要高一些。

至于食肉动物面对食肉动物,通常也是体型为先,这一点从流浪雄狮只会选择与自己体型相差不大的“狮王”对决、老虎不会靠近比自己体型明显大的同类的领地就可以看出来了。不过,有一点需要说明的是:食肉动物通常对其他食肉动物是以驱逐为主的,而不是捕猎对方为目的的。

因此,对于野生动物来说,它们在判断对方实力时,通常会以食性和体型为主要的参考标准,在体型相近的情况下,食肉动物的威胁显然更大,在食性相同的情况下,体型占主导。

同样的判断标准,为什么有些动物稀里糊涂的就被干掉了?我们以非洲水牛和狼为例,分别对应食草和食肉动物。首先是非洲水牛,在上面我们说过,非洲水牛通常只有见到狮子这种体型的食肉动物才会本能地逃走,在面对食肉动物时,往往体型越小,非洲水牛的警惕性越低。但是,这个标准可能会使水牛丧命,因为有些食肉动物虽然体型不大,但是猎杀能力超强,比如斑鬣狗。

在非洲大草原上,非洲水牛看到鬣狗,通常会无视,但是这种无视,对于斑鬣狗来说是有利的。因为斑鬣狗擅长“掏肛”的绝杀手段,一旦有水牛落单,此时又有2只斑鬣狗,它们能够在不知不觉中将成年水牛撂倒。这就是因为水牛以体型为判断标准,忽略了食肉动物的捕猎手段导致的,如下图:

其次是狼。狼作为食物链最顶端的动物之一,它们的体型相比较中小型的猫科动物是有优势的。按理说,同为食肉动物,战斗力强弱基本取决于体型,但是在白俄罗斯的纳利波基森林中,体型比狼小的欧亚猞猁竟然在森林中对狼“疯狂猎杀”,这一举动导致了狼群的活动范围目前已经迁徙到了离猞猁活动区很远的位置。所以,在纳利波基森林中的狼与猞猁就是很好的例子,至少证明在食性相同的情况下,体型有优势也不一定真的有优势。

人类在猛兽的眼中属于什么“段位”?从个体战斗力上看,人在赤手空拳的情况下,对付一条狗或者一只散养的猫都费劲,更不用说是自然界中能够称得上是猛兽的动物了(狼、熊、虎、狮等等)。但是,事实上,人类在猛兽眼中的段位至少是“钻石”级别以上的。这一点通过各种猛兽见到人的第一反应不是攻击,而是警惕或者是逃走就可以看出来了(不然今年在东北地区发生的几次人与东北虎“偶遇”事件就会是个悲剧)。那么,为什么个体战斗力较差的人类,在猛兽眼中的段位很高呢?与两方面的原因有关:

第一:“体型”。成年人的体重通常在60-70公斤之间,这个体重也就与花豹差不多,但是人没有尖利的爪子和犬齿,个体战斗力显然还不如比人类体型稍小的食肉动物。从这个角度看,人的体型一般,但是不要忘了人是直立行走的动物。在与猛兽相遇时,在猛兽眼中,人是高大的,这是肩高决定的,毕竟动物看事物很难看到目标物背后的情况,所以猛兽看人只是觉得人比自己高大很多(但实际上人后面啥也没有)。从肩高的角度看,即使是东北虎都不如人“体型大”了。因此直立行走是人类面对猛兽时最大的优势之一,这是一种来自于视觉偏差造成的体型优势,不过,对于不熟悉人类的野生猛兽来说很好用。

第二:“冲突”。人类从南方古猿开始算,已经在地球上演化了超过300万年了,在这场演化史中,人类没少与猛兽冲突,从最初,人类沦为猛兽的猎物(恐猫和巨颏虎都曾经以原始人类为食过),到后来人类开始对猛兽展开单方面的屠杀,这是大脑演化的结果。正是因为人类在演化的过程中,与猛兽之间的关系的改变,让大多数猛兽都曾经受到过人类的捕杀。而在自然界中生存,趋利避害是生存的本能,在见识过人类的厉害之后,许多动物也会将人类列为“对自己有生命威胁的因素”之中,这就好比有许多人天生就害怕蛇、蜘蛛等动物是一样的。

总结野生动物在判断对方实力时,通常会以体型和食性作为重要的参考标准。不过,这个标准并不适用于所有动物,因为体型悬殊的食肉动物也能利用技巧猎杀大型食草动物,小型食肉动物也能干掉比自己大的食肉动物。

虽然人类放在自然界的猛兽中,属于“弱鸡”一样的存在,但是由于人类直立行走会将自己在猛兽眼中的体型“巨大化”,再加上大多数猛兽都遭到过人类的捕杀,所以人类在猛兽眼中的“段位”是很高的,至少是在同级别的食肉动物这个段位上。

野生动物怎样判断对手的实力?人类在猛兽眼中是什么段位?

一,体重,体重大的力气就大,在绝对力量面前,任何技术都是没有用的,食草动物的体重超过食肉动物体重的五倍,食肉动物就不敢轻易下手了,如果下手胜败惨半,如果食草动物的体重超过食肉动物体重的十倍,食肉动胜算的可能几乎为零。

相面,动物为生存都会相面,从眼光和花纹可以看出,如对手眼光十分凶,闪耀的寒光,杀气很重。人也具备这相面能力,如三角眼,鹰钓鼻子的很难打交道。

遗传基因,动物被对手吃掉,其基因会遗传给下一代。我小时候发现,刚生下不久的小鸡看到天空的老鹰拼命给母亲身边跑。小鸡什么也不懂,这就是遗传基因决定的,有人说初生牛犊不怕虎,我认为会怕的,因为老虎是牛的天敌,牛犊的害怕基因会产生作用。

人给动物留给人印象是相当凶险,狼敢进攻比人体重重得多的牛马等动物,而不敢轻易进攻人,它们从外表看人长得凶,而且还穿的衣服,它们知道人非等闲之辈。现在的驾的汽车它们就更害怕了,而且它们的祖先大多被人杀死。狼饿极了都是后半夜村偷吃猪羊。就是老虎也怕人三分,前些年一个东北农民遇见一只老虎,只是相互注视,最后农民安全离开。

野生动物怎样判断对手的实力?人类在猛兽眼中是什么段位?

看到人类不逃跑的物种,都已经灭绝了。人类觉得好吃的物种,也基本快灭绝了。人类觉得好看的物种,也基本快灭绝了。野生动物眼中,人类就是魔鬼。问问人类,魔鬼是什么段位?

野生动物怎样判断对手的实力?人类在猛兽眼中是什么段位?

单说人和动物。人类已成地球的主宰,除了提防同类,基本没有什么动物能构成灭绝的威胁了。它们对人类的态度是敬而远之。可以解释为因恐惧、畏惧而逃逸或藏匿。这恐怕是几百万年来它们与人类搏斗留下的内伤——一种神秘的基因遗传。有一个笑话段子,甚至有寓言故事的意味,说的是:一个男性幼儿,从小跟着一个老和尚生活在深山的古庙里,自然成了小和尚。从来没有见过异性,也没人跟他说过关于女人的话题。眼见着小和尚成了青葱少年,老和尚决定带小和尚走出深山,去熟悉周边的街市。毕竟自己一旦故去,有些生活必需就得靠小和尚自己了。这一路鸟语花香,树木葱茏,楼台高耸,街市繁华。自然少不了衣着鲜丽,娉娉袅袅的如花美眷。而恰恰这些最是吸引少年和尚的眼球。也许是老僧得道,也许是心如死灰,老和尚每每看到小和尚眼睛直勾勾的盯看美女娇娃,心惊胆颤,一面心念阿弥陀佛,一面庄重告诫:她们是老虎,不能接近,否则有性命之虞。小和尚似懂非懂。结局是这一天很快就过去了,临回山前,老和尚想到这小僧平生头一回进城,总该留点念想,如是问小和尚:你想带点啥回去呀?小和尚也没多想,似乎有点羞怯怯地应道:我想带只老虎回去。……闲篇八扯的,就是说神秘的基因是强大的,而且还有记忆。动物害怕人类是骨子里传播的,也是基因的记忆。

野生动物怎样判断对手的实力?人类在猛兽眼中是什么段位?

野生动物首先是按体型及速度来判断对手的实力的,其次再按以往交手时的经验者进行判断。人类一般在猛兽眼里也是高段位的,就如同人类看见飞翔的恐龙类似(当然人类与恐龙不在一个时代),毕竟人类的直立行走的方式异同与它们,再加上人类的工具的使用等等,对猛兽产生威慑作用,当然孤身一人出入猛兽境地时又另当别论了。

野生动物怎样判断对手的实力?人类在猛兽眼中是什么段位?

再小的婴儿听到虎啸。都会不由自主的恐惧。。这是人类演化以来,对这种猛兽的恐惧已经在基因里面留下。。老虎 狮子也一样.虽然人类很容易捕食。但是人类有智商 有组织。猛兽可以猎杀单个人 但是人类一定会报复。。那时候戴着武器。这些猛兽就是盘中餐一样的简单。。所以幸存的猛兽肯定也会在教幼崽生存技能时 让它们远离人类。。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。