生物进化过程中,为什么只有人类选择了直立行走?

“直立行走”是人类出现的重要标志之一,而且放眼整个的灵长目下,完全直立行走的只有人类一种。但是,人类是如何演化出直立行走的方式的,到目前为止,科学界还没有一个确切的说法。不过,从目前的科学研究看,有几个关于人类直立行走相对科学的论证,下面跟大家一起分享一下。

人类是从什么时候直立行走的?在开始之前,先说明一点:直立行走并不是人类的专属人类是我们对人科人属智人种的称呼,但是这个说法比较的狭义,广义上说,人类是人科人属下所有动物的统称,也就是说在灵长类的演化史上的各种人种都是人类,比如与现代智人比较接近的尼安德特人(北方智人)、丹尼索瓦人(东方智人),再比如在人类演化史上最早的智人-前人,它们均是直立行走的。

从目前科学的研究看,其实在人类的演化史上,出现直立行走并非是智人阶段,而是从原人阶段就已经开始了,它就是图根原人。

早在2000年,法国古灵长类动物学家和古人类学家Brigitte Senut和法国古人类学和史前史教席主席Martin Pickford领导了一个研究小组在非洲肯尼亚的图根山区发现了一些古老的人科化石,包括大腿骨、肱骨以及少量牙齿,这些化石至少来自于5个不同的个体。通过研究,科学家们发现,这些大腿骨后部有闭孔外肌沟,这被认为是直立行走的特征之一。

通过对化石进行放射性测年发现,这些化石生活的时间大约在距今约610-580万年前。而且根据其直立行走以及牙齿的解剖,研究团队将其归类于人族之下,因此,图根原人也被认为是人类的直接祖先。

不过,遗憾的是没有发现图根原人的其他骨骼化石,尤其是前肢的化石,所以很难判断它们是否会偶尔像如今的大猩猩那样用“指关节行走”(Knuckle-walking),简单的说就是无法确立它们是否完整的直立行走。尽管如此,我们至少能知道,在距今约600万年前,人类的直系祖先就已经开始了直立行走,而这个时期也是人族与类人猿分道扬镳的时期。

人类为什么会直立行走?任何的一种器官变化或者是形态变化都是无序的,但是有规律可循的是,那些有利于生存的变化会被保留下来,这就是自然选择的结果。人类祖先的直立行走也是如此,既然这样,我们不妨从直立行走给人类带来的好处来说一下直立行走被保留下来的原因。

第一:站得高、看得远

从科学家们对图根原人化石出土的地质层特点看,它们原本生活的环境已经是常绿的森林环境,到了后来的阿法南方古猿,它们依然生活在森林中,此时的它们虽然已经直立行走(不完全),但是它们主要栖息在树上,能够及时的发现和躲避危险。到了南方古猿时期,它们已经从森林中走到了稀树草原上,也正是这个时期,南方古猿已经基本直立行走。这样的好处就是在草比较茂盛的草原上,站得高,看得远,能够及时的发现隐藏在草丛中的捕猎者,毕竟当时的南方古猿只会用石头,对猛兽毫无抵抗力。

第二:解放双手

从南方古猿开始,人类进入了高速演化的阶段,到了距今约260万年前,人类祖先进入了石器时代,随着大脑的不断演化,人类祖先拥有了利用石头当武器的能力,而此时,如何制作石器呢?答案很简单就是用双手,随着双手的灵活性增加,身体结构也在发生变化,最明显的就是前肢变得比后肢要纤细。此时,已经拥有了一定后肢行走能力的祖先们彻底解放了双手,慢慢地习惯了直立行走。

第三:能量的消耗

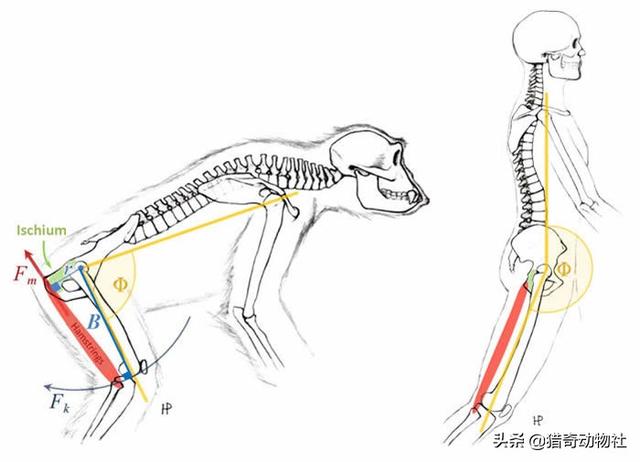

2007年,美国的科学家们做了一项实验,在实验中,研究小组选择了4名人类志愿者以及5只黑猩猩作为研究对象,将他们放在参数相同的跑步机上来测试人类和黑猩猩的耗氧量,最终发现,在参数相同的情况下,双足行走的人要比四足行走的黑猩猩高效很多,能量损耗更低,而且研究同时也发现,同一只黑猩猩用两条后肢行走与四肢行走的耗氧量几乎相等。而这个实验也证明了人类两足行走的好处,那就是更低的能量消耗和更高的效率,虽然这个好处对于现代人来说没有什么,但是对于缺衣少食的人类祖先来说无疑是能够提高生存几率的。

直立行走的弊端虽然直立行走对人类有着极其重要的作用,但是任何的事物都利弊两面,直立行走对人的弊端也是肉眼可见的。首先,直立行走将身体的重量从四肢移动到两肢上,这无疑加重了后肢的负担,虽然人类的后肢比较粗壮,但是关节的磨损也很严重,这也是人类容易患关节疾病的主要原因。

其次,人类站立之后,双腿的间距变窄,这是骨盆缩小的缘故,这导致了人类女性的产道变窄,产道变窄让女性在生产时的风险就会增加。

第三,直立行走之后,增加了血液供给大脑的难度,尤其是上了岁数之后,各个身体机能衰退,极容易发生脑部的疾病,而且站立行走之后,人的器官更容易下垂,尤其是吃完饭后剧烈的运动就可能导致胃部的下垂。

当然,这些直立行走的弊端比起好处来,还是不值一提的,因为如果没有直立行走,人的大脑演化也不可能如此之快。

总结人类的直立行走并非从智人开始的,而是更早期的直系祖先就已经开始了直立行走,只不过随着时间的推移,直立行走越来越频繁,最终完成了完全的直立行走。而促使人类完全直立行走的因素有很多,比较科学,也是比较关键的就是能够及时的发现危险、解放双手以及更少的能量消耗。

生物进化过程中,为什么只有人类选择了直立行走?

人类的直立行走为什么得以成功演化?

这里有两个问题需要澄清一下——

第一个,不是人在进化或演化为人之后,才直立行走的;甚至,不是在人的进化或演化过程中,才逐渐直立行走的——就是说,在“人属”产生之前——前到几百万年,其“前辈”已经学会了直立行走。

第二个,在19世纪和20世纪的绝大部份时间里,人们把直立行走作为“人属”的重要特征。有人进一步认为,直立行走使手臂和双手得以解放出来,于是可以制造和使用工具,这又成为人类脑量增加的主要原因。因此,直立行走被认为是人类进化中的最重要阶段——这样的推理,已经不再有说服力。

人类“前辈”何时学会直立行走。根据许多学者的解释,特别是斯坦利(1998)、朗姆(2001)和恩斯特(2003)的解释,从猿到人的历史进化,是与自然界的变化紧密相关的。

距今800万年以前,地球上有过一个“雨林阶段”。与此对应的是“黑猩猩阶段”。它们生活在雨林中,利用前肢在树间活动,主要食物是柔软的果子和其他柔软的植物部分。黑猩猩这种猿的主要特征是脑比较小,有明显的性别二形性。它们不存在直立行走的选择压力,所以基本是在树上度过一生。

距今500-800万年间,当时的非洲还存在雨林,但大部分已变为稀树大草原。有些类似黑猩猩的猿类,在这两种地貌的连接地带,建立了奠基者群体,成功进化成南方古猿。东部非洲、中部非洲和南非发现了它们的化石。学者们认为,非洲的所有稀树大草原,都应该被南方古猿占领了。

这些猿,为了适应新的生活境,不得不发生一些变化。其中之一,就是直立行走。 那个时候,树与树之间,已经离得比较远了。猿不得不适应双足行走。但是它们基本上还是保持着树栖的习惯,像其他猿一样,经常在树上的巢穴中睡觉。

也就是说,人类的“前辈”南方古猿,在距今500-800万年的时候,已经学会了直立行走。

直立行走并没有给南方古猿带来太多改变。学者们做过认真研究,发现灵长类转变成双足行走,不像人们有时认为的那样很困难。现在的美洲蜘蛛猿,双足行走的能力就很强。

南方古猿这个时候的另一个变化,是牙齿变得更长更硬,因为它们生活在更加干燥的生活环境中,食物中缺少柔软的热带水果,而含有非常坚硬的植物材料。有些人类学家认为,此时的猿,还发现了一些可以食用的植物地下的块茎、根茎和球茎,这些植物器官存在于更加干旱的生境中。

在稀树大草原中,能追捕猿的狮子、豹子、野狗及其他肉食动物少了。而且,猿也总可以利用树木来躲避捕食者。 “结果南方古猿无需改变它们祖先黑猩猩的多数性状,比如个头较小,明显的性别二形性(雄性平均比雌性大50%),不大的脑,长臂和短腿”。

南方古猿直立行走的时间超过了200万年。在这一时期,它们的脑量却没有根本的改变。在工具使用方面,也没有明显的进步——已经发现现黑猩猩可以使用工具,鸟鸦及其他动物也可以使用工具。而南方古猿,在这一方面没有明显的高超之处——它们无法制造出薄片状的石头工具,它们依然具有猿的明显的性别二形性,它们的手臂很长,腿很短,它们的身体不大。 所以,直立行走了200万年的南方古猿仍然是猿,直立行走没能使它们跨出“人猿揖别”的关键一步。

“人属”起源的关键是什么。科学家们认为,“人属”从南方古猿中脱颖而出,有客观和主观两方面的原因。

从客观上说。

250万年前,热带非洲气候开始恶化,冰期自北半球汹涌而来,稀树大草原逐渐转变为灌木大草原。 在缺乏树木的大草原上,南方古猿受到了食肉动物的极大威胁。学者们认为,这种变化,在短短数万年间,致使大多数南方古猿消失了。但有两个例外——一种情况是,在一些非常有利的地区,某些稀树大草原保留了下来,生活在那里的南方古猿因而也得以生存下去,比如南方古猿能人种和两种粗壮种(属于傍人属)。

从主观上说。

对于人类历史,更重要的是这样一种情况——某些南方古猿群体,利用自己的聪明才智,发明了一些成功的防卫机制而生存下来。对于这些防卫机制人们只能去猜测——“生存下来的南方古猿可能会扔石头,或者使用由木头和其他植物材料制成的原始武器。它们可能会像西部非洲的一些黑猩猩那样使用长棍,挥动带刺的树枝,甚至可能会使用像鼓那样的出声装置”。

火,是最好的防卫武器。幸存下来的南方古猿不能再在树上睡觉了,于是有可能露宿野外的篝火旁,从而得到保护。 它们也是第一批制造薄片石头工具的人,它们很有可能利用尖锐的石头做成长矛。 事实上正是这些南方古猿的后裔生存了下来,并繁荣起来,最终进化成人属。

更多的学者赞同,火的应用,可能是“人属”得以诞生的最重要因素。 向大家推荐一本书,美国著名科学家恩斯特.迈尔的《进化是什么》。他在上个世纪的20年代已经闻名于世,直到百岁之时仍在按照最新科学成果坚持写作。这本书写于99岁,书中对人类进化,有令人信服的清晰阐述。

(图片来自网络)

生物进化过程中,为什么只有人类选择了直立行走?

人类进化如果说是文化和技术积累,使人不断掌握和创造世界是正确的。如果说由猿变人等形体进化纯是臆测!你不能说马和驴近似就断定马的祖先是驴!更不能说鸡下蛋,鸡的祖先是家雀!人的祖先就是人!他不是什么进化来的!关于人的进化是由人猿变化而来纯是伪科学!

生物进化过程中,为什么只有人类选择了直立行走?

【原创】对于生物进化过程中,为什么只有人类选择了直立行走呢之话题,我个人的观点认为,不是人类选择了直立行走的生存方式,而是人类在自身进化的长河中,阶段性生存环境变化之适应性的演化,所塑造出特殊直立行走生态之生存方式。为什么会这样说呢?因为:

依据人类起源前沿研究的情况可以表明,人类原本属于四肢行走的灵长类动物(猿类),人类直立行走生存方式的形成,是经历过两个不同特殊生存环境的发展阶段,其一是在森林环境中的生存阶段;其二是在森林山地洞穴环境中的生存阶段。

在森林环境中生存阶段时,绝大部分的生存时间都会在树上度过,经常爬树,经常在树上采集食物来源,久而久之,会使灵长类动物(猿类)产生对树林生存环境的种种适应性,能自如地在森林里进行各种生存活动。正是森林里的这种特殊生存环境,才会塑造出灵长类动物(猿类)半直立式生存的生态现象,并从原来四肢行走方式向半直立式生态发生根本性的转变,随后半直立式生态模式的形成,能为灵长类动物(猿类)今后演化成为直立行走生存方式奠定了坚实的生态发展基础。其部分种群会逐步在树上养成了仰睡的习惯。

在森林山地洞穴中生存阶段时,由于洞穴中特殊的生存环境,没有阳光暴晒,没有风吹雨打,温度变化不大,是一个温室效应之良性的生存场所,某大型灵长类动物(猿类)种群,才会选择了山地洞穴中作为栖息地,建立种群固定的居住家圆。他们在洞穴平坦的位置铺下了较厚的树叶作为种群睡觉的地方,仍然采用习惯性的仰睡和侧睡模式。正是这种平坦位置与仰睡方式的偶然结合,久而久之,就会逐渐改变了半立直式灵长类动物(猿类)之两条下肢骨盆的角度,并能将原来两条下肢约为90度的骨盆角度,逐渐向180度发生根本转变,这种在下肢骨盆生理上的角度转变,带来灵长猿类动物逐步能实现直立行走之生存活动模式的形成,从此,该半直立式的猿类种群会向直立行走生存模式发生根本性的转变,才会呈现出类人猿之直立行走的生态现象,进而又能在类人猿生态的基础上,向着猿人→原始人→智人→游牧人→定居人→古人类→现代人类的递进演化过程,才会有我们现代人呈现的今天。

不知这样的回答读者看后是否清晰?!如觉得我说的对或有道理,希给个点赞并点击关注我,可阅读到我相关生命科学领域前沿上二千多道的原创答题,定能阅览到你感兴趣的前沿科学知识。欢迎大家一起来讨论或发表意见。宇明于东莞市。(注:原创作品,版权所有,抄袭必究。欢迎大家转发。)

生物进化过程中,为什么只有人类选择了直立行走?

这和进化(设计)有关。一者可以保护脑袋(脊柱弹性的减震),也方便行走(双脚)和做事(双手)。也利于跳跃。行走时双手摆动还可以加快速度。也因为有高度利于观察情况(地形地貌),甚至有利于打斗逃跑...近乎完美。

生物进化过程中,为什么只有人类选择了直立行走?

直立爬行天择高,

先祖遗传到今朝。

翘首望远先机明,

我族适应好绝招。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。