进化论中关于长颈鹿的说法真的对吗?

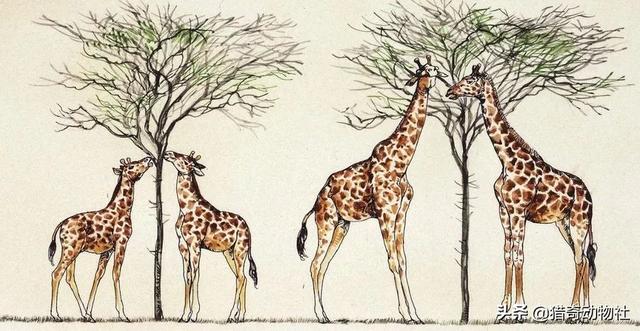

现在网上对于达尔文的“进化论”褒贬不一,许多人会拿《物种起源》中的某一小部分,来作为搬到巨人的砝码,比如长颈鹿的进化就是很好的例子,在达尔文的著作中,对于长颈鹿的出现只是一笔带过地说了一下,大意是:对于可以可以触及到高处的反刍类动物来说,拥有修长四肢和长长的脖子的动物,个体就越容易保存下来,而同样是可以触及高处的反刍动物,但是四肢和脖子没有那么修长的 个体就会被逐渐地淘汰掉,最后留下的就是像长颈鹿这种“个子”极高的反刍动物。有的人会问:够不到高处的食物,就不会低下头啃草吗?为什么会灭绝呢?长颈鹿的进化真的是如此吗?我们一起来探讨一下这个问题。

首先,达尔文告诉了我们两件事:竞争能够促使变异的发生、变异是无序的。这两个点非常的重要,因为在《物种起源》中,达尔文也说了,长颈鹿是由一些四肢和脖子变长的反刍动物进化来的,而这种反刍动物其实就是早期的鹿科动物。在当时的竞争下,一部分的鹿科动物(根据科学的研究发现,目前与长颈鹿作为接近最早的鹿科动物就是步氏麟了),它们在竞争中,出现了变异,而变异的结果就是四肢和脖子变长。这种变异的结果就是无序性导致的,因为要在竞争中脱颖而出,即使同一种动物也会用不同的方式,比如人类和黑猩猩的共同祖先不就是无序选择后,才产生了如今截然不同的灵长类动物吗?

而在变异的初期,即使四肢和脖子长了一些,也是不太明显的,所以,它们依然会主要以地面上的植物为食。但是,同样的,在一些地面植物较少的区域,这样的动物能够勉强够到一些其他食草动物够不到的植物。就这样,这个变异让动物得到了好处,而且也让这种动物的竞争能力比同科的其他动物要强很多。所以,这种基因就开始一代代地遗传了下来,而且随着时间的推移越来越明显。

从现存的长颈鹿科看,长颈鹿科下还有一位中规中矩的“选手”,它就霍加狓。霍加狓是与长颈鹿同科不同属的现存物种。它的出现好像是违背了我们上面说到的演化顺序。但其实,我们想一下也就能够明白了。现存所有的鲸类都是原本生活在陆地上的四足行走的哺乳动物(巴基斯坦古鲸)演化而来的,而巴基斯坦古鲸原本只有一条狗那么大, 但是到了今天,整个鲸目下,既有地球上最大的动物-蓝鲸,又有体长平均1.5米的江豚。

于是我们发现了,即使拥有同一祖先的动物,它们在演化的过程中也是无序的。放在长颈鹿科的演化中,这一点也同样适用,虽然长颈鹿科是由当时出现变异的鹿科动物演化而来的,但是在初始状态下,它们的变异并不太明显,此时一部分的动物选择了越来越倾向于高处的食物,一部分的动物选择了中间值,一部分动物则选择了像大多数反刍动物那样以地面的食物为食(这样就必须慢慢的将已有的特征消除掉)。

在漫长的演化中,随着竞争的加剧,需要“退化”的那一部分都被淘汰掉了,至于淘汰的原因也很简单,越长越高的同类取食时的高度越来越高,就留出了树木的低矮层,让处于中间的动物缺少了竞争者,而此时腿部和脖子较长的动物再想退化,已经高不成低不就了,它们丧失了对低层树木的树叶的取食能力,同时吃地面上植物的速度也远比其他动物慢,再加上大多数的食草动物的食物都取食于地面,最终,只留下了越长越高和与初始状态没有太大改变的那些,于是也就形成了长颈鹿科下截然不同的两种动物:长颈鹿和霍加狓。(从下图的霍加狓身上我们依然能够看到长颈鹿科最初演化的影子:修长的四肢和明显长于其他反刍动物的脖子)

从两种长颈鹿科动物的现状看,霍加狓只分布在非洲刚果的雨林中,而且数量极少,属于珍稀动物,而长颈鹿的足迹遍布整个非洲大草原。由此可见,虽然霍加狓与长颈鹿选择的演化路线都让它们成功存活至今,但是“高不成低不就”的它们只能偏安一隅,处在竞争性较小的环境中,毕竟去到大草原,它们吃草太费劲了,而且大草原上的食草动物也太多,只有雨林中,食草动物较少,且食物相对充足(霍加狓虽然肩高在1.6米左右,但是它有一头长30厘米的的舌头,这加在一起就能够到接近2米高度的植物了)。

因此,在演化的路上,一旦物种的变异产生了某一个明显的特征,而这个特征能够让它们在竞争中取得优势,那么这个变异就会被最大程度的保存下来。但是,在演化的路上,总有些动物还会保留变异时的形态,就拿长颈鹿来说,越来越高,让一部分动物获得了独享食物的权利(此时性选择会将越来越高最大化),而淘汰掉那些依然以地面植物为食的之后,剩下的不就是“原地踏步”的哪些动物了(变异的初始状态)。

总结一下哈

虽然许多人在网上抨击达尔文的学说,但是我想说的是:目前科学界认为达尔文的进化论是物种起源和发展的科学依据。读过《物种起源》的小伙伴都会发现,达尔文在书中的用词非常的严谨,书中很少涉及推测,大都是他经过了大量的观察才得出的一些结论。而且在19世纪,西方国家还处于“神学”的前提下,达尔文能够通过大量的观察写出这本书,已经是常人所不能及了,况且在19世纪,科学刚刚起步,没有如今如此多的辅助工具,他甚至连研究科学的环境都远不如今天,那个时候的他能够冲破宗教的束缚,写出这么一本著作,对于现在的我们来说,还有什么可抨击的呢?况且达尔文也是给出了一个物种起源的框架,中间还有很多的空白,这些空白被科学家们慢慢的填充,修正,这不正是科学发展的必经之路吗?难道,我们现在还要活在用“鬼神”解释一切的社会中吗?那也太悲哀了。

因此,达尔文关于长颈鹿的演化解释是正确的,只不过是受制于当时的条件和大环境,并不完善而已。

进化论中关于长颈鹿的说法真的对吗?

达尔文的假说认为,小型食嫩叶动物之间的相互竞争让长颈鹿的脖子越来越长,可以让它们够到其他竞争者够不到的食物。长颈鹿如何进化的理论听起来似乎有道理,然而绝对没有发现任何化石可以证明这就是实际发生的情况。还有在长颈鹿花了多久时间在其他食嫩叶动物无法企及的高度进食的问题上,科学界仍未达成共识。一项2010年的研究发现,在旱灾发生时,成年长颈鹿中脖子较长的死亡率要高于脖子较短的。该研究表明长脖子的耗能要更高一些,在食物短缺的时候,长脖子的长颈鹿风险更大。

此外,这么长的脖子的增长并不像听起来那么简单。为什么不呢?

长颈鹿的循环系统专为它独特的外形和躯体而设计,可谓精妙无比。它的心脏特别大,必须用力才能把血液压送到距离心脏约3.5米外的脑部。它的脉搏每分钟跳动170次,心壁厚7厘米,所产生的收缩压是人类的三倍。它们的心脏机能如果要控制得恰到好处,负责把血液运送到脑部的颈动脉,以及把血液送回心脏的颈静脉都必须够大。的确,这些血管直径超过2.5厘米,由坚韧和富弹性的细胞组织造成,令血管更富伸缩性和更坚固。

当长颈鹿垂下头来,颈静脉里的瓣膜会控制血液流向脑部。血液会在它们脑袋底部的颈动脉,流向另一个设计精妙的地方,称为异网。在异网里,血液会被带到一些特别的网状小血管,因此,当长颈鹿垂下头时,大量流到脑部的血液的速度也会减慢。另一方面,异网能够调节血压,保护脑部,免受大量涌进脑部的血液所冲击。当长颈鹿的头下垂时,异网的血管会扩张。相反,它们把头抬起时,异网的血管就会收缩。于是,血压不会急降,它们也不会休克。

长颈鹿颈项的设计也十分奇妙。它们的颈项特长。但科学家发现,它们椎骨的数目,竟然跟老鼠或任何哺乳动物椎骨的数目一致!可是,它们跟很多哺乳动物不同的是,它们椎骨伸长,设计成独特的球窝关节,令它们的颈项能够活动自如。所以,长颈鹿的颈项可以随意扭曲,它们要梳理身体任何部分的毛发,也能够得心应手。它们也可以轻易伸长脖子,吃主枝上的嫩叶。

所以,长颈鹿并不仅仅需要长的脖子,还需要特殊的血液循环系统。那这些都怎么来的呢?可能有些人认为是由于突变。但是,怎么可能?

假定有益的突变是进化的基础,那么突变又有多少是有益的呢?进化论者对于这个(Peo Koller)说:“绝大多数的突变对于带有突变种基因的那个生物,都是有损害的。实验表明要经过成千成万有害的突变,才会有一个是成功、有用的。”《Chromosomes and Genes》

因此,大多数突变是中性的或有害的,有利的突变是罕见的。由于突变对基因的破坏性影响,生物体具有DNA修复等机制,通过将突变序列恢复到原来的状态来防止或纠正突变。

可见,“中立”的突变除外,有害的以千万与一之比在数量上超过有益的。《大英百科全书》说:“这个结果是意料中事;大凡在任何复杂的组织中,意外变化的情形都是这样的。”由于这个缘故,据称突变是数以百计先天遗传疾病的祸首。

《美国百科全书》承认:“事实上,大部分基因突变对有机体都产生破坏作用。进化的突变理论却认为,这个过程能产生进化所需的原料。看来事实跟理论颇难协调。其实,生物学课本展示的突变异种都是些畸形的怪物。突变的结果看来是破坏,而不是建设。”(第10卷,742页)要是拿突变种昆虫和正常昆虫竞争,结果总是一样。莱迪亚德•斯特宾斯(Ledyard Stebbins)说:“经过若干代之后,突变种迟早被消灭。”《Processes of Organic Evolution》它们没有竞争力,因为它们非但没有改良,反而退化了而处于不利的地位。

德国马克斯-普朗克植物培育研究所的科学家沃尔夫-埃克哈德•伦尼希(Wolf-Ekkehard Lönnig)说:“突变不能够把原有物种变成另一个全新的物种。这个结论跟科学家在20世纪研究突变所得到的经验和结果吻合,跟或然率的计算也相符。因此,变化会有规律地重复这件事,让人看出不同物种有不同基因,界限分明。物种之间存在实实在在的界线,是意外的突变不能除去,无法逾越的。” 《Mutation Breeding, Evolution, and the Law of Recurrent Variation》

实情正如约翰•穆尔(John N. Moore)教授所说:“根据十分严谨的研究和分析,如果武断地声称基因突变是涉及天然选择的任何进化过程的原料,那就是信口雌黄了。”《On Chromosomes, Mutations, and Phylogeny》

进化论中关于长颈鹿的说法真的对吗?

进化论的精髓是:物竞天择,适者生存。

存在的才是合理的。

我想这个理论,从哲学高度上看,永远不会过时的。

一个物种在长期的存在过程中,基因会不断地发生着变异。这些变异不能讲有益或者有害的,只能说,与环境相适应的基因,更容易保存下来。比如长颈鹿,肯定也存在脖子短的品种,但是短脖子的,必然在较低的高度上,存在着与其它大量食草类动物的竞争,同样种群下,它们存活下来的机会,就没有有充足高处食物来源的长颈鹿存活机会多。而高等动物中,会存在择偶的倾向性,长颈的鹿留下后代的机会会更多。所以在漫长的时间里,长颈鹿的脖子会向更长的方向选择。

这个自然选择进化的过程,是极其漫长的。如果说,将来非常长的时间里,低处的食物更丰富,而且假设没有其它物种的食草动物竞争,长颈已经是一种劣势,那长颈鹿向短颈方向发展,也是可能的。它们的脖子长短,不存在哪个优哪个劣,只是对环境的适应。

当然上面的假设条件如果成立,那长颈鹿的种群要足够大才行,不然还没出现短颈鹿时,这个物种就可能灭亡了。

至于狼成为狗,我觉得不同于长颈鹿的进化过程。狗其实是人工驯化出来的品种。也存在选择性的育种,但是,这个过程是一直有人来参与的,不断地选择人类想要的特征的后代,然后保留下来。这个过程是非常快的。有可能几十年到几百年间,就出现了与野生的狼有极大不同的狗。

事实上,从基因上看,狼和狗都有三十九对染色体,狗和灰狼的基因组相似度更是达到了百分之九十九点九六,它们之间完全能繁殖后代,后代也多数都能生育。现代常常利用与狼杂交来繁育新品种的狗。

一个物种的存在与否,是生存环境决定的,在短期内,是有一定的偶然性的。能存活下来的物种,都是适应环境极强的。

有一些特殊环境的存在,可以让一些本来适应能力不强的物种保存下来。比如澳洲与其它大陆长期隔绝的特点,才让那些澳洲特有的物种保留了下来。如果,澳洲很早就与其它大陆相通,大多数独特的物种可能早就灭绝了。事实上,白人大规模殖民澳洲就造成了很多物种的灭绝。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。