动物是怎样做到叼着自己的孩子走路,又不会咬伤它们的?

这是个很有意思的问题,在我们常见的动物中,猫和狗(猫科以及犬科)动物在照顾幼崽时,通常都喜欢用嘴巴叼着自己的孩子走路。但是,毕竟它们都是食肉动物,有着尖利的牙齿,这样叼着就不会伤到它们吗?答案是肯定的。为什么这么说呢?下面我们一起来探讨一下这个问题。

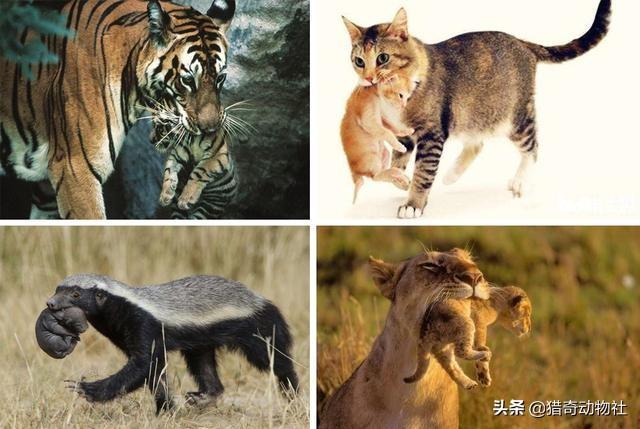

动物叼着自己的幼崽,为什么不会伤到它们?在整个的自然界中,用嘴巴叼着自己幼崽的动物并不多,在哺乳动物中,也只有食肉目的动物才会这么干,大到北极熊,小到黄鼠狼,它们在“带娃”时,通常都会选择这个方式。目的也很简单,当自己的幼崽顽劣不听话时,当遇到危险时,这样做能够既能够“教训”幼崽,又能够提高移动的效率。那么,我们的第一个问题来了,为什么叼着的幼崽会很听话?

养过宠物的小伙伴都知道,猫你抓它哪里它都会反抗,除了抓后颈,只要是抓住猫的后颈,它立即会变得乖巧。不仅如此,许多动物只要是捏住后颈提起来,它通常都是很老实的,而这些动物就是指习惯用嘴巴咬住后颈的方法来“搬运”幼崽的动物。这究竟是为什么呢?

根据日本的一个神经学研究团队曾经对多种动物进行了相关的研究,研究发现,捏住后颈提起来就会温驯异常的动物在这个过程中幼崽的心率会降低,身体处于紧张的状态下。一般情况下,紧张会让心率增加,但是这个动作却会造成截然相反的结果,原因就来自于动物的本能,在这些动物的本能中,被咬住(捏住)后颈肉提起来,是来自于母亲的一种保护行为,所以此时幼崽并没有心理上的紧张,反而心理会更加的平和,没有反抗意识。不过,在悬空的状态下,肌肉还是本能地处于紧张的状态,这可能是为了减轻“母亲”搬运的压力(试想一下,背同样体重的人,一个活着,一个尸体,哪个更重)。

因此,在我们用手去捏住它们的后颈肉提起来的时候,它们这种本能被激发了出来,从而没有了反抗力。

弄清楚了上面的问题,我们再来看一下动物咬住幼崽的后颈为什么不会伤害到它们?

在上面我们说了,动物咬住幼崽的后颈是为了方便搬运,而“搬运”其实就是照顾幼崽的一个行为,既然是照顾幼崽自然就不会伤到它们了。这是宏观的原因。

其次,像老虎、猫这种动物虽然有着尖利的犬齿,但是在搬运幼崽时,它们并不会用自己的犬齿咬住幼崽,而是选择用门齿。对于食肉动物来说,它们最尖利的就是犬齿了,而且犬齿的咬合力仅次于裂齿,所以,它们既不会选择用犬齿也不会选择用裂齿,而是选择用比较平的门齿,再加上上下颌的力量,轻轻的一咬,就可以把只有几斤重的幼崽咬住并提起来了。

当然,动物之所以会选择幼崽的后颈也是有原因的,因为这幼崽的整个身体中,后颈处的皮是最松弛的,因为它们的头部转动需要依靠脖子的力量,也就需要脖子不但有较多的骨骼以及肌肉,还需要有比较松弛的皮肤。因此,咬住这个地方对幼崽是最没有损伤的。

总结咬住后颈搬运幼崽是一些动物在长期的演化出慢慢形成的一种习惯,对于幼崽来说这是一种保护机制,所以,它们不会挣扎,反而会更加的平静。一旦不挣扎,受力就相对的小,此时的“妈妈”只需要很小的力用门齿和上下颌的力量就足以咬住,并不会伤害到它们。嗯~就这样~

动物是怎样做到叼着自己的孩子走路,又不会咬伤它们的?

因为只是轻轻的叼起来而已,不是用力咬下去。

动物通过叼着的幼崽的姿态运输幼崽的行为在很多动物中都被观察到,除了常见的猫狗之外,狮子、老鼠等都有这种行为。而且在被叼起来后,幼崽会陷入一种静止状态,它们会蜷缩起身体,一动不动地被叼着。

关于这个现象,俄亥俄州立大学临床兽医学的Tony Buffington教授曾经做过一个研究,他研究了31只1到5岁不等,不同性别的猫,结果显示这是一种自然形成的现象,目的就是方便成年猫运输小猫,在此过程中小猫并没有任何不适。

2013年,日本的神经生物学家又进一步对其进行了研究,它们通过对幼鼠脖子后面的神经进行处理,发现如果麻痹了动作感受神经,幼鼠就不会表现出强烈的静止镇静效果,如果移除了部分大脑,让小鼠感受不到被叼起来,那么它们就不会蜷起身子,如果阻止小脑接受信号,那么幼鼠就不会表现出顺从的行为。

因此,科学家最终得出的结论是成年动物的叼的动作诱发了幼年动物的一系列神经反应,让它们陷入了静止而蜷缩的状态,因为幼年动物不挣扎了,所以成年动物也就不需要用特别大的力气咬着了,因此不会咬伤幼崽。

值得一提的事情是,这种现象在人的身上也被观察到了,如果轻轻捏住婴儿的后脖子或轻轻晃动婴儿,婴儿也会出现类似幼年动物的反应:停止哭泣、顺从及心跳减速。

此外,如果你家养猫,你可以试试在猫的后脖子夹一个夹子,即使是成年猫,也会表现出幼猫被叼住的反应,很呆萌哦!

动物是怎样做到叼着自己的孩子走路,又不会咬伤它们的?

对于一些高等级的哺乳动物来说,幼崽从诞生之日起到具备独立自主的行为能力,需要一个较长的时间段,在这段时间里,就需要父亲和母亲百般呵护地进行照料,其中有一项“技能”就是通过用嘴叼住的方式来实现幼崽的转移,这一点在犬科和猫科动物中最为常见。犬科和猫科动物由于都是用四脚来走路,它们不像包括人类在内的灵长类动物那样,可以腾出双手来抱着幼崽,只能借助嘴部的力量来叼住,那么,这样做为什么不会咬伤幼崽呢?

幼崽被叼住的部位比较特殊大家如果认真观察的话,会看到无论是猫狗,还是老虎、狮子,它们在叼住自己幼崽的时候,选择的部位都是头部以下的后颈处,一旦幼崽被叼住这个部位,无论是之前再怎么顽皮,再怎么反抗,就会突然变得安静、听话起来。很多人习惯抚摸自己的猫狗宠物时,在按压或者揉搓它们的后颈处的皮肉,宠物立马变乖就是这个道理。

有科学家专门对这一现象进行了深入研究,以猫为例,研究人员选择了30多只不同品种、不同年龄段的猫进行比对实验,结果发现,有2/3数量的猫,当它们的后颈处皮肤被夹住,会出现非常明显的“变乖”行为,表现出身体静止、脊柱拱起、尾巴夹起来等,而且性情一下子温顺起来,可以随意挪动而不怎么反抗。年龄越小的猫,这种现象就越明显。

幼崽行为模式改变的原因这种现象,其实早在古埃及时期就已经被人们所了解和掌握,从而为加快了人类对猫的驯化进程。后来,科学界将这种现象命名为“Clipnosis”,是集夹子(clip)和催眠( hypnosis)合而为一的一个混合词,从字面上理解,用夹子夹住猫的后颈部,那么就会起到类似催眠的效果。

实际上,猫被掐住后颈部位所表现出来的行为模式改变,和催眠没有什么明显的关系,只不过形容的是变安静的结果,再后来,生物家们将这一现象又命名为“掐捏诱导行为抑制”,这种行为与有些动物受到威胁时所表现出来的“假死”有着非常明显的区别。

“假死”学术上叫“强直性静止反应”,此时会表现出呼吸急促、心跳加快、瞳孔放大、对外界刺激反应迟钝等特征,然而当猫被掐住后颈时所表现出来的静止,并没有上述反应,相反地,而是表现出呼吸和心跳都变缓、瞳孔没有变化,而且仍然具有较为灵敏的反应能力,一旦受到比较强烈的刺激,会有一定的几率中止静止状态。

科学家们判断,当成年动物叼住自己幼崽的后颈部位时,会诱发幼崽的一系列神经反应,从而使其表现为静止温顺的状态,而推动这一改变的内在原因,就是在长期的进化中动物本能的体现,说白了就是“适应”的结果。很多动物在生存过程中,都会遇到各种突发事件的影响,除了天敌侵袭之外,还有因自然灾害、地质灾难、极端气象事件等引发的潜在危险,一旦发生这些事件,幼崽在不具备自主行为能力或者能力较弱时,就需要成年动物来协助完成空间的转移,从而达到紧急避险的目的。

在此过程中,如果幼崽的反应非常强烈,比如大喊大叫、剧烈反抗等,那么成年动物在抑止幼体这些行为过程中的难度就会非常得大,有较大的几率使效率降低甚至转移失败,直接导致幼崽掉落或者招引来天敌等后果的产生,这样的话幼崽受伤、摔死或者被天敌捕食的可能性就会加大。而那些表现很好、安静温顺的幼崽,在转移中存活的几率就会提高,久而久之,这种习性就一代一代传递下去,新出生的幼崽天生就拥有了这项本能。

动物叼住幼崽,为何不会咬伤它们?其实不光猫狗,像顶级捕猎者老虎、狮子、北极熊,小到老鼠、黄鼠狼,也都有这样的习性。这些动物普遍拥有比较尖锐的牙齿,那么为什么不会咬伤幼崽呢?原因主要有以下几个方面:

一是这些动物在叼住自己的孩子时,对口腔肌肉和骨骼的控制,与自己进食时是完全不同的,它们能够区分出是在吃猎物还是在保护自己的孩子,因此力道拿捏的恰到好处,不至于咬伤自己的孩子,这也是长期进化赋予它们的一种本能。

二是叼的时候使用的是自己的门齿。上述动物一般都有非常尖锐的犬齿(老鼠类的除外),其长度也要比其它牙齿长,如果用犬齿咬则有较大的几率造成贯穿伤害。由于幼崽的体型较小,在叼住的时候使用的是相对较短、比较宽平的门齿,再用上下颌的配合施加一定的压力,则很轻松地将幼崽叼起而不至于伤害到它们。

三是幼崽脖颈处的皮肤比较松弛,与肌肉、骨骼的连接程度不是非常紧密,这样便于为脖子的自由转动提供充足的空间。当被叼起之后,脖颈处的皮肤在外力作用下会与颈椎“分离”,这样会为保护颈椎提供了更加安全和充分的缓冲条件。

综上所述,一些动物的幼崽被叼起实现转移的行为,是它们在长期的进化过程中,为了实现紧急避险所形成的本能反应,在此过程中,能够变得温顺和安静的幼崽,会有更高的几率生存下来,长此以往“用进废退”,动物脖颈处成为了它们的“温柔之穴”。而幼崽被叼起不会受伤,则是在成年动物对咬合力的控制、使用门齿以及脖颈处皮肤非常松弛等因素共同作用下的结果。

动物是怎样做到叼着自己的孩子走路,又不会咬伤它们的?

哺乳动物往往都有非常负责的母亲,它们会和自己的孩子共处很长时间,保护它们的同时也传授生存技巧。

但是,在长期的相处过程中,转移幼崽是一件在所难免的事,有些哺乳动物自出生起就能很好地行走,有些哺乳动物则需要母亲带着它们一起转移。

比较常见的有幼崽牢牢抓住母亲共同转移的,也有像澳大利亚有袋类一样直接幼崽放进“育儿袋”里的,还有一种——可能也是最常见的,就是叼着幼崽转移。

那么问题就来了,这些动物是如何做到叼着幼崽转移却不会咬伤它们呢?要知道狮子、老虎可以轻松咬断大型食草动物的脖子。

关于这个问题,在互联网上有一个非常精辟的回答,就像下面这张图:

对于母亲而言,它大概也确实就是这么做到的,只是从这些动物叼着幼崽的嘴型来看,它们并没有把自己的牙齿隐藏起来。

那些叼着幼崽转移的哺乳动物中,最常见的就是食肉目和啮齿目,它们都有很长的犬牙或门牙,也不是特别好隐藏。

但即便如此,这些动物要叼着幼崽转移也是非常简单的。

我们以狮子为例,虽然它们的咬合力非常惊人,但并不意味着它必须这样做,它们的嘴巴也有很强的肌肉控制力,可以根据不同情况释放压力。

这一点在宠物猫身上特别明显,它们经常会叼回老鼠、松鼠玩耍,而没有杀死它们。

只要母亲不用力咬,对于幼崽来说就不会有太大的问题。但就转移而言,这是一个双向的过程。

换句话说,如果幼崽不配合的话,母亲也无法叼起幼崽。比如说幼崽在转移过程中随意乱动,不仅转移无法完成,甚至可能会导致幼崽受伤和死亡。

所以,这里有一个进化机制在起作用,那就是当幼崽的后颈被母亲夹住的时候,它们就会变得非常安静,不会做任何挣扎。

而且有意思的是,大多时候幼崽还会非常配合地把后腿略微卷曲,尽量避免自己的爪子或身体接触到地面。

从理论上讲,幼崽的这些行为是一种条件反射动作,是长期进化过程中赋予它们的生存本能。毕竟转移的需求肯定存在,而四足动物除了嘴还能用什么呢,幼崽有这样的条件反射也算正常。

不过事实上,不仅是抓握后颈才会触发幼崽的这种条件反射。

2013年的一项研究观察了幼鼠对母亲叼着转移时的反应,当幼崽被叼起后立即变得柔软和紧缩,即使研究人员只是简单地模仿母亲的抓握,它们的行为也表现出显着的一致性。

当在幼鼠的颈部区域涂抹少量局部麻醉剂,以及只是夹住后颈而没有悬空时,反应会减弱。

答案就很明显了,除了抓握之外,悬空的感觉一定程度上也触发了幼崽被转移时的安静、卷缩的本能。

养过宠物猫和狗的朋友可能都知道,转移它们的时候不一定需要抱着,捏住它们后颈也很容易完成转移。

这个过程除了在模仿了触发幼崽的本能机制之外,其实要做到这一点还有一些原因,那就要回答它们为什么不会因此而窒息?又为什么不会因为疼痛而反抗?

原因就在于这些动物脖子上的皮肤和毛发往往都更松散,这意味着被夹住了也很难让它们窒息。

另外,这些位置的皮肤也基本没有神经末梢,这是为什么即便是在我们抓住后颈时,它们也不会感觉到疼痛。

其实,这些动物成年后往往也会多多少少保留一些这个本能——可以试试成年的宠物,这和它们脖子上的皮肤有很大关系。

据说,人类也被发现存在这种本能,如果婴儿哭闹的话,只要轻轻抓住他们的后颈,它们就会停止哭闹。

但作为一个父亲,我亲测过,抓后脑勺基本无效。

不过,我也亲测过,把婴儿悬空和晃动的效果很好——基本可以让婴儿瞬间安静下来,这可能是在模拟转移的过程吧,触发了它们最原始的本能。

动物是怎样做到叼着自己的孩子走路,又不会咬伤它们的?

动物都有护犊的天性,对自己的幼崽百般呵护,经常会看到动物用嘴叼着孩子挪窝的现象,而又不会伤到自己的孩子。

动物不像人,可以用“手”去抱孩子,它们只能用嘴。于是,大家就好奇,会不会叼孩子时咬伤孩子?

实际上,我们多心了,这种情况根本不会咬伤孩子,它们用嘴的力道就像我们用手抓起来一样,动物妈妈是不会用多大力的。

举个例子。我家狗狗经常也会用嘴咬我的手,也就是把整个手指含进它嘴里,却不用力去咬,只是用嘴吮吸你的手,我们能感觉到它的牙齿在我们手上摩擦,但一点也不用担心它会咬伤你。这是狗狗爱的一种表示,或者说是一种亲昵的动作。

可想而知,当狗妈妈叼着自己的幼崽时,也会这么含着,狗的牙齿只有门牙是凸出来的,其它牙齿基本上都是平的,门牙起到阻挂的作用,嘴巴就像一个夹子一样“夹”住幼崽,以保证幼崽不会掉下去。而且,狗妈妈叼小狗的时候,都是叼住脖子到背上的地方,如果幼崽小,可以含在嘴里,如果幼崽大,就咬住幼崽的皮毛。幼崽一般都不会太重,对狗妈妈来说,叼起来非常容易,不至于牙齿伤到小狗。

我们也可以用自己的嘴巴做个实验,用牙齿咬住一块面包,或者咬住一个大一点的东西,牙齿的作用只是能挂住物体,绝不会把物体咬坏。这就是我们很好的把握住了力道。

实际上,人力气最大的地方就是牙齿,动物也一样,但人和动物都能很好的运用牙齿的力量,在什么时候用力,在什么时候不能用力,心里是非常清楚明白的。

所以,对于动物叼着自己的孩子走路,我们大可以放心,它们是不会咬伤自己的孩子的。

动物是怎样做到叼着自己的孩子走路,又不会咬伤它们的?

咬住的是毛毛!这个是技术活啊!人类幼崽不行?

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。