明明是腰椎间盘突出但总是腿疼发麻,这是为什么?

门诊中,不乏有患者有这样的好奇和疑问,明明跟医生说的是我腿疼,腿麻,却说我是腰有问题;而我说我腰痛,反而问我腿疼不疼,麻不麻?这是什么情况?医生乱找问题还是乱说一通?事实上,并不是,在临床上,有无腿疼发麻等症状是作为判断腰间盘突出患者病情严重程度的重要依据之一!

那么为什么说腰间盘突出患者一旦发生腿疼发麻症状是说明其越来越“突出”了呢?腰间盘突出,可以说在现实生活中是非常常见的一种职业病,但它不同与我们生活中常说的腰肌劳损。腰肌劳损是属于腰部肌肉筋膜慢慢劳损性的一种疾病,注意:它主要症状是腰痛,没有明确的下肢放射痛!哪怕有些患者疼痛会牵扯扩及到我们人体的臀部,大腿的后侧等,但一般情况下,疼痛绝对不可能会超过膝位置,同时患者的腰部的活动通常不会受限!这在临床上,是非常重要的作为腰间盘突出和腰肌劳损患者的鉴别诊断依据!

反过来其实大家就特别好理解了,腰间盘突出患者除了腰痛,可能会有典型的下肢放射痛和腰部的部分活动受限!

首先,我们人体脊柱主要由三部分组成,即通常所说的颈椎、胸椎和腰椎。其中两个椎体之间有一个椎间盘,位于腰部,即为腰椎间盘!是一种拥有特殊流体力学的结构,由髓核、纤维环和软骨板三部分构成,其中髓核为中间部分,纤维环为周围部分,把髓核包绕其中,软骨板为上、下两部分。

其次,随着时间推移,人体的髓核和纤维环会发生退行性改变,这可以说是导致腰间盘突出比较重要的基础因素,髓核的含水量会慢慢降低,会引发椎节失稳、松动等小范围的病理改变;而纤维环也会出现不同程度的坚韧性降低。这时候一旦长期受到反复的外力作用或突然外力作用,就会导致退变的慢慢加重,弹性较差的髓核慢慢压迫坚韧性较差的纤维环,这时候其实就是我们常说的腰椎间盘膨出,但一旦髓核穿过纤维环,造成髓核突出,这时候就出现了所谓的腰间盘突出!但注意:这时候未必就一定有下肢的腿疼和发麻!所以在医学上严谨来说,腰间盘突出和腰间盘突出症是不一样的概念!

最后,腰间盘突出是一个范围比较大的概念,因为腰间盘突出其实可以往上下的软骨板突,也可以向腹部,肚子这个方向突,但这前面没有神经,它不会压神经,就没有神经性放射性疼痛麻木,即没有神经症状,但这些都可以说是腰间盘突出,但事实上,我们平常说的腰间盘突出,更多指的是腰间盘突出症!它是一种临床综合征,是属于向侧后方压迫,导致纤维环破裂,同时最主要的是压到了周围的神经,引起相应神经支配群的放射性疼痛麻木的一组临床症状!症状越明显,说明椎间盘“突出”压迫的越厉害!

所以,一旦出现腰疼,最主要的是去做一个“核磁共振”检查,进一步明确腰间盘的突出压迫位置程度!

明明是腰椎间盘突出但总是腿疼发麻,这是为什么?

腰椎间盘突出症为什么引起腿疼或者腿麻?

很多人不理解腰椎的疾病为何引起腿痛,实际上腰间盘突出之后压迫了神经根,这些神经根支配下肢的感觉和运动,所以会引起下肢的疼痛。

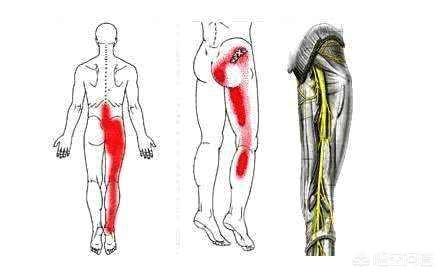

其实腰椎间盘突出典型症状为腰腿痛,疼痛为放射痛,自腰臀部沿大腿后外侧传导,直达小腿外侧、足背或足趾,部分病人还可以放射至踝部、足背或者足底,可以伴有肢体麻木、怕凉、无力等症状。咳嗽、喷嚏和排便时,疼痛加重;活动时加剧,休息后减轻。多数患者采用侧卧位,并屈曲患肢以缓解疼痛;个别严重病例在各种体位均疼痛,只能屈髋屈膝跪在床上以缓解症状。间盘突出压迫马尾神经,可造成大小便障碍。

腰椎间盘突出以腰4-5、腰5-骶1常见,这些部位的神经根参与组成坐骨神经,所以引起的下肢串痛又称坐骨神经痛。不过腰椎间盘突出症突出并非引起坐骨神经痛的唯一原因,坐骨神经在骨盆出口处的病变也可以引起坐骨神经痛,如梨状肌综合征等。所以坐骨神经痛≠腰椎间盘突出症,需要找专科医生进行诊治才能明确病因,以得到正确的治疗。

自我检查的小窍门:仰卧床上,伸直膝关节向上直腿抬高到一定角度时,出现自腰部向下肢的放射痛或麻木,沿大腿后外侧,直达小腿外侧、足背或足趾;针扎小腿及足部皮肤,感觉减退或消失;伸屈踝关节或伸屈足拇趾,力量减弱,等等。这些表现均提示有腰椎间盘突出症。明明是腰椎间盘突出但总是腿疼发麻,这是为什么?

得了腰间盘突出,怎么会出现腿麻腿疼?这个问题很多网友不明白,也在情理之中。我只能说:腰间盘突出,腿上没毛病,就不能诊断为腰间盘突出症!

腰间盘突出和坐骨神经痛为什么要把这两个病相提并论呢?坐骨神经痛大家都不陌生,主要表现为沿着坐骨神经的走形出现下肢的疼痛。坐骨神经由腰神经和骶神经组成。来自腰4~腰5神经和骶1~骶3神经根,是所有神经中最粗者。

腰间盘突出压迫神经,最常见的是腰5神经,其次骶1神经,然后腰4神经,这与坐骨神经的组成是一致的。

早些年的时候,坐骨神经痛,这个名词提得比较多。近年来随着医学研究的深入,发现坐骨神经痛的“病根”是由于腰椎间盘突出压迫了组成坐骨神经的神经根,而产生的下肢感觉异常和疼痛,因此,“坐骨神经痛”背了很长时间的黑锅。

压迫了神经为什么会疼和麻?很多人都回答了腰间盘突出压迫神经就会出现疼和麻,到底为什么呢?这就涉及到了反射弧这一概念。

人体的神经系统精密而复杂,一束束的神经就好像我们日常所见的电缆一样,每根神经都在高效的工作而互不干扰,又相互协作。

举个例子,在我们身体皮肤上有很多感知的装置(感受器),如果受到损伤,就会沿着神经(传入神经)传递到大脑(神经中枢),大脑整合识别出疼痛的信息,然后指挥神经(传出神经),支配相应的肌肉(效应器)产生动作而规避损伤因素。

突出腰间盘压迫了神经,犹如通畅的高速公路变成了乡间小道,干扰了神经的传导,传入神经异常则表现为腿疼和麻木,传出神经的异常则表现为肌肉力量的下降。

值得重视的是:神经压迫时间过久会引起神经的坏死,无法恢复正常的功能,从而造成永久性的疼痛和麻木,所以及早解除压迫才是治疗的根本手段。

欢迎关注骨科医生老牛,带给你不一样的科普知识,免费医学咨询。

明明是腰椎间盘突出但总是腿疼发麻,这是为什么?

简单来讲,腰椎神经负责下肢不同位置的感知度与肌力。

那么,当腰突压迫腰椎神经时,下肢有时候会因为感知受到影响而疼痛、发麻、发木;也会因为肌力受到影响而出现无力、肌肉萎缩的症状。

这也是为什么腰突会出现下肢症状的原因。

至于生姜能不能缓解,由于皮肤的阻隔,敷生姜基本上不能渗透到受压的神经处,几乎不会有太大的效果。

对于这类情况,建议通过康复运动去锻炼,强化深层肌肉,降低腰椎的压力,减少神经的刺激,从而达到舒缓症状带来的疼痛。

另外,运动还可以加速循环,给椎间盘带来营养物质,加速康复过程,促进纤维环恢复。

可以参考以下运动(适用于一般腰突患者,如有特殊情况,请咨询专业的物理治疗师或在其指导下进行康复锻炼):

比如:WELL健康的剪刀腿第一阶

要点:

仰卧屈膝,双腿分开与髋关节同宽

两臂置于身体两侧,掌心向下

收腹,放松肩膀

抬起右腿,并屈膝呈90度

放下右腿,左腿重复动作

注意:如果疼痛度较高,可减少保持时间,并在动作之间稍作休息

如果腿痛是的位置是在大腿小腿后外侧,那么可以尝试坐骨神经的神经拉伸运动:

屈体神经拉伸运动

要点:

端坐椅子上,双手握住并置于背后

尽量向前低头弯腰,伸直疼痛的腿

保持大腿和小腿伸直不动

以脚踝为支点上下转动脚掌

重复10次,回到起始位置

注意:

1)此运动为神经拉伸运动。因此不可过度拉伸,每次拉伸不可超过10次

2)如果运动后症状加重,有可能是神经过度敏感,那么可以减少动作的幅度,或者加入抬头的动作,也就是:抬头的同时脚尖朝上;低头的同时脚尖朝前。

更多腰突康复知识,请关注我的个人头条号。

明明是腰椎间盘突出但总是腿疼发麻,这是为什么?

腰椎间盘突出出现腿疼和腿麻是常见临床表现,当然如果突出的间隙比较高,还会只表现腰部的疼痛,而没有下肢的麻木和疼痛,有些腰椎间盘突出症在长时间得不到有效治疗后,还会出现下肢神经支配区的肌肉力量的减弱。

一般认为疼痛是腰椎间盘突出的早期表现,是局部炎症反应或者突出物刺激神经根后出现的表现,而麻木是因为神经受到突出物的长时间刺激或者压迫导致神经功能的减低才出现的。所以说治疗疼痛可能会更容易一些,治疗麻木会时间更长一些,并且有的患者即使在接受了手术治疗后部分麻木仍然不能够完全恢复就是这个道理。

正因为如此,当腰椎间盘突出后出现了疼痛和麻木以后要及时接受规范有效的治疗以防病情加重,当然日常的防护也是很重要的,要避免要不受凉,适当减少弯腰次数和时间,并加强腰背肌的锻炼等等都是预防腰椎间盘突出症发生的好方法。

明明是腰椎间盘突出但总是腿疼发麻,这是为什么?

腰间盘突出患者经常会发现自己的腿部变麻或者发热,这是什么原因所导致的呢?

腰椎盘是脊柱和椎体之间的软骨垫,这块软骨垫是具有弹性的。正是因为这块软骨垫的存在,我们的腰部可以吸收身体的冲击力和重力,可以说,腰椎盘是承受我们身体重力的主要支撑物。一旦我们的身体缺乏这块软骨垫,那么我们的身体就会变得僵硬,根本无法弯腰。

腰椎盘突出即是腰椎盘受损后所造成的突出毛病,腰椎盘受损,即我们身体里面的软骨垫受损,对我们身体的柔软性是有很大的影响的。

腰椎盘自身是存在微循环的,当腰椎盘受损突出以后,它会受到另一部分的挤压,这样会导致腰椎盘的血压升高。更严重的是,受到挤压的一方会严重影响到腰椎盘的微循环,微循环受到阻力,它会循环就好变慢或者由于阻力太大,导致微循环的血管变小。

不管微循环的血管变小,还是微循环的血流变慢,这些都会影响到微循环给下肢神经根的供血,导致给下肢神经根的供血不足。而下肢神经根因为受血不足造成血床的破坏,这时血床内部的一些致痛物质就会释放在血液里面,慢慢的向四周延蔓。

正是这种致痛物质的释放,导致腰椎盘突出患者会感觉到腿部发麻或者发热,但是如果患者可以使微循环变得正常或者下肢受血正常,那么腰椎盘突出患者就不会感觉到腿部发麻发热了。

觉得本文有用,请点赞或推荐给朋友,并关注【广东骨科专家团】。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。