为什么经常脚后跟疼,怎么办?

“医生,我最近感觉脚后跟老是疼,是不是得痛风了?”这是我在临床实习时候,听到一个脚后跟前来就诊的患者的自述!

不知何时,脚后跟痛与痛风联系在一起了!痛风是一种嘌呤代谢障碍疾病,主要是尿酸高引起的疼痛,基本上开始都是大脚趾的跖趾关节出现红肿热痛,大部分时间是半夜发作,与脚跟痛并没有直接关系,可通过抽血检测尿酸进行排除。

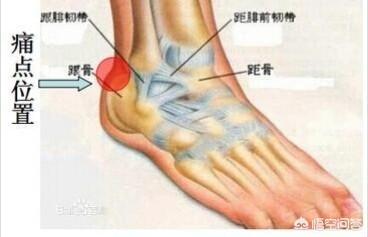

既然脚后跟疼与痛风没有直接关系,那么为啥会脚后跟疼?首先,我们看疼在哪里,是哪个位置?说脚后跟,可能很多人还一时半会不能确定具体是脚的哪个位置,其实很简单就是我们平时所说的“脚踝”,又叫踝关节,足腿相连的部位,由7块跗骨、足部跖骨和小腿的骨骼组成,脚后跟疼,医学上又称为“足跟痛(跟痛症)”。

其次,什么原因容易引起脚后跟疼?其实脚后跟疼最主要原因是以脚后跟的肌腱、韧带、软组织附着的地方容易出现软组织炎症引起的!生活中表现为足跟蹠面疼痛、肿胀和按压痛,特别是走路过程中疼痛感会明显加重!有时候是一个脚有时候是两个脚都疼,中年男性,特别是胖子比较常见!

最后,具体哪些因素会导致脚后跟疼?

- 额外的骨刺生长。这时候我们去拍片可以看到骨结节处有大大小小不一的骨刺,长期的走动,使隆起得骨刺与局部组织之间产生摩擦,磨损导致局部炎症发生而疼,不过这种疼痛强烈与骨刺大小没有太大关系!

- 陈旧性跟骨骨折或少见的跟骨肿瘤或结核引起跟骨局部炎症发生,也会引起脚后跟疼。

- 小孩常发生脚后跟疼有个主要的原因可能是跟骨骨突炎,一般是发育过程中,因未愈合的骨骺受肌腱牵拉引起的,疼痛点一般位于跟腱附着点下方,可双侧痛,跑步时、用足尖站立可使疼痛加重。

- 经常穿不合型号的鞋导致跟骨后滑囊炎也会引起脚后跟疼,鞋脚不断摩擦导致滑囊壁肥厚,囊内充满滑液,引起局部肿胀并有按压痛!

- 老年人因自身足底脂肪垫萎缩也会引起脚后跟疼,主要是足底脂肪垫萎缩导致其缓冲、摩擦的作用减弱,跟骨在无衬垫的情况下长期需要承担更多的体重引起足跟痛。

- 孕妇在妊娠期间,由于内分泌的变化,关节韧带松弛等,甚至孕后期,缺钙,也会多少下肢疼痛,不免有脚后跟疼的症状发生!

- 挑选合适的鞋,尽量避免穿软薄底鞋。

- 骨刺引起疼,可在足跟部用一个厚软垫保护,或者采用中空跟痛垫来空置骨刺部位,这样可以减少局部摩擦和损伤,防止炎症发生。

- 经常做这些锻炼可以抗损伤减少局部炎症!如能有效拉伸足跟筋膜的足弓拉伸,可以增强跖腱膜的张力的脚底蹬踏动作蜂

- 平时有条件可以用温水泡脚辅以理疗,缓解疼痛。

- 当脚后跟疼有持续性疼痛无法缓解时,可以口服一些非甾体类抗炎镇痛药物或采用局部封闭治疗等治标治疗方式。

为什么经常脚后跟疼,怎么办?

足跟痛看起来是小毛病,对患者来说带来极大不方便,况且疼起来不是一般地难受。引起足跟痛的原因很多,所以治疗方法也不同,今天跟大家分享一下这方面知识,供患者借鉴。

有足跟骨刺导致的疼痛,有风湿造成的足跟痛,这是常见病因,还有很多无名足跟痛,就是查不出病因的,患者也是无可奈何了,看看我分享给你的情况有对症的没有。

一,病例一。男,51岁,右足跟痛一年有余,多次去医院检查治疗无效,也没有检查出病因。症状:跛行,步履艰难,同时头晕耳鸣,健忘失眠,腰膝酸软。

中医专家判断患者肾阳亏虚导致以上症状,开方如下:鹿角胶、龟板各15克,熟地、当归、牛膝、茯苓、菟丝子、党参各10克。

本人反馈,服用此方十剂后,足跟痛完全消失,睡眠质量得到改善,耳鸣消失,感觉到身上比以前温暖。专家一直随访三年,足跟痛没有复发,身体不在感觉怕冷。

二,病例二。男,66岁,喜欢运动。身体一直很好,不知什么原因突然不能走路,走路足跟会钻心地疼。

中医专家开方:蒸豆腐治疗。五天后疼痛解除,从此没有再犯。

具体做法:买一块豆腐,先上锅蒸透,取出放在脚盆中,先将脚跟放在豆腐上熏,等豆腐稍凉不太烫时,在用脚踩下去。豆腐凉了在蒸热,在熏,再踩,如此反复做,注意不要烫伤自己。专家病例中此方治愈很多足跟痛病人。此方可以一试,没有任何副作用。

三,病例三,患足跟痛多年,治疗效果一直不好。1972年大夫让我用一大瓶醋加热后泡脚,没有想到只泡一个月就泡好了。上街行走也不觉得痛了。原来脚气病也意外治好了。仁者仁医,用如此简单的方法,就解决了我多年无法解决的问题,感谢专家大夫啊!

四,骨刺造成足跟痛,服用枸杞泡酒。枸杞50克,白酒一斤,泡一个星期后服用。每天三次,每次一酒盅。此病例服用本方二剂,随访三年没有复发。

五,醋膏药治疗足跟痛。此方记录治疗足跟痛和腰椎骨质增生治愈率70%,30%有效并好转。

方法如下:白术、白芷、防风各10克,取棉布一块,将药包好,放入食醋中浸泡半小时。将电熨斗接通电源,夏天三分钟就行,冬季6分钟即可,电熨斗拔离电源后,把药包放在疼痛处,用电熨斗压在药包上,持续15——20分钟,早晚各一次,一般10~15次,疼痛解除。注意安全不要烫着人就行。

今天主要分享不明原因足跟痛治疗方法,希望可以帮到患者解除疼痛,可以正常行走。

为什么经常脚后跟疼,怎么办?

造成足跟痛的原因,一般有以下三个,大家可以根据自己的情况对症治疗。

一、跟骨骨刺:老年人足跟痛多和骨刺有关,跟骨结节处会有大小不一的骨刺,隆起的骨刺使局部组织受到摩擦、劳损,会产生无菌性炎症。但足跟痛的程度与局部炎症反应的轻重有关,与骨刺大小无直接关系。

二、足底脂肪垫萎缩:脂肪垫萎缩后,会使足跟缓冲震荡、防止摩擦的作用减弱,使足跟处更易受到损伤而有痛感。

三、足底跖腱膜劳损:一些行走时间过长、负重过度的人会引起跖腱膜的劳损,出现局部无菌性炎症而有疼痛症状,部位集中于跟骨结节跖腱膜起点处。

足跟痛的症状

脚尖朝上脚后跟向下用力时,里面有针刺感觉;足跟外表皮红肿,用手碰触发热;长途步行后疼痛加重,走路时踩在石块上或下楼梯时,足部用力过猛会引起剧烈疼痛;足跟中央有一个压痛点,用手指触压疼痛剧烈。严重者每走一步都疼痛剧烈。如要确定是否骨刺,需拍片确诊。

中医治疗足跟痛有以下几种方法,大家可以参考选用:

一般采用内服和外治两法并用。先要辨证再来用药,足跟痛基本分为三种症型:气滞血瘀型、肝肾亏虚型和寒凝血瘀型。

在医师开的内服中药的同时进行外治更有助于恢复。外治的方法主要有几种:

一、每天用内服药煎过的药渣加适量醋,放入纱布袋里,热度以合适为准,热敷足跟处,一次15~20分钟。

二、川草乌、伸筋草、透骨草等药适量(根据自身情况,请医生开出外敷处方),加醋适量,加入热水,以不烫为适宜,每天泡脚,每天泡15~20分钟,一副药可用3~5天。泡脚后用软膏剂或护手霜涂抹足跟处再进行按摩。或者用合适的圆棍放在脚下来回滚动。

三、使用足跟垫。在稍厚的鞋垫上画出痛点的位置,挖空,在空处垫上药包。可用威灵仙、白芷以1:1的比例打成药面做成药包。也可不垫药包使用。

足跟痛日常保健不能少

提醒大家在平时生活中还要注意:

1、尽量避免穿底很薄的鞋。要选择橡皮底的柔软鞋子。避免走在坚硬的地面上。

2、经常做脚底蹬踏动作,增强跖腱膜的张力,加强抗劳损的功能,减轻局部炎症。

3、尽量避免长期站立,长期行走,不时抬高足跟减轻足跟负荷。

为什么经常脚后跟疼,怎么办?

老人足跟疼,主要有哪几种原因?

老人足跟疼主要有3个部位病变引起的,分别是跟骨、足底跖腱膜和足底脂肪垫。

常见的是跟骨骨刺,多发于老年人,隆起的骨刺部位,容易使局部组织受到摩擦、劳损,发生无菌性炎症,从而导致足跟疼痛。炎症程度越严重,疼痛感越重。

其次是足底跖腱膜炎。长时间的步行、过度负重以及剧烈运动,比如打球、跑步等反复起跳等,都会导致跖腱膜的劳损,导致局部无菌性炎症,从而出现足跟疼痛症状。

还有一个原因是足底脂肪垫萎缩,当足底脂肪垫萎缩,可使足跟缓冲震荡、防止摩擦的作用减弱,这样局部更容易受到损伤而出现足跟疼痛。

足跟疼痛严重的时候,很多人都无法正常走路,甚至连脚跟沾地都不敢,非常影响患者的生活和工作,所以,一旦出现足跟疼的情况,最好及时想办法解决。

老人常常足跟疼,怎么缓解?足跟痛的患者,可以到正规医院定制一双鞋垫,脚后跟高一点,弹性足一点,内侧足弓处稍高出一块的鞋垫,平时垫在鞋子里穿,这样可以缓解足底筋膜的承受力,从而缓解足跟痛。

除了定制鞋垫,足跟疼患者平时还可以做做足部活动,每天分2次做两组弓箭步,1组30次。做完弓箭步后,冷敷10-15分钟,冷敷可以减缓细胞代谢、减轻炎症反应、使血流灌注减少、减轻足跟疼痛感。

以上这2种方法,坚持3-4个月,并且在这期间尽量减少长时间的站立或行走,慢性足跟痛会慢慢好起来的。

更多医生的缓解方法,看看这篇文章了解吧https://www.toutiao.com/i6755625261879788044/

为什么经常脚后跟疼,怎么办?

生活道公益健康认为,脚后跟疼,如果没有外伤的情况下,基本都是劳损造成的。

一般和年龄关系比较大,属于退行性病变。

第一平时多吃点猪骨髓、黑芝麻等等有好处的。

第二就是做做理疗,自己平时按揉一下肾经的穴位,像太溪穴等都可以的。

第三就是如果有骨刺的,实在疼的受不了就要外科手术治疗的。

第四,就是注意补钙,多吃一些有利于促进体内钙质吸收或富含钙质的食物,比如富含维生素D的食物,比如动物肝脏、豆类、瘦肉等;另外,海带、紫菜、骨头汤、排骨等也富含钙质,宜适当吃一些。

第五,如果有些无菌性炎症,可以用些止痛药先不疼了也有好处的,注意休息,这个时候不能负重等。

为什么经常脚后跟疼,怎么办?

一般这种情况都是受过伤留下的病根。不能受凉,不能上火!不能跳。有没有骨刺。用金毛狗脊,有去毛的,有没有去毛的,没去毛的把毛刮去。浸泡一周,密封,一周后内服外用。内服不能过量。用血竭,樟脑,冰片,研粉抹在风湿膏上适量,粘贴在足后跟上。南无阿弥托佛!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。