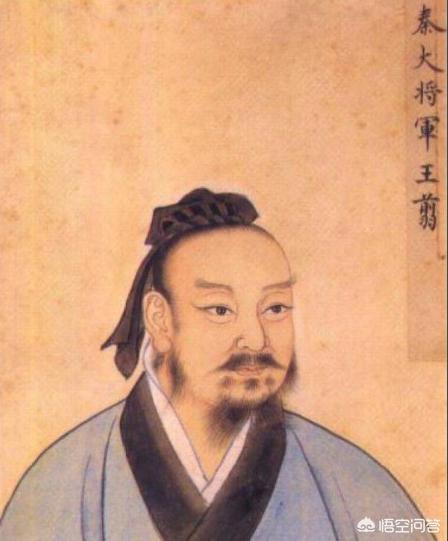

为秦始皇一统天下的战神王翦,要钱要地要房子比谁都贪,为何能善终?

王翦能做到“功高震主”又能最后善终,主要是来自两个方面,一个是秦始皇是个明主;一个是因为王翦足够聪明,既懂军事,又懂明哲保身之道。

始皇问李信:“吾欲攻取荆,於将军度用几何人而足?”李信曰:“不过用二十万人。”始皇问王翦,王翦曰:“非六十万人不可。”——《史记》

从《史记》中的记载我们可以看出,秦始皇曾经在选择伐楚的将军人选上,主要考虑过两个人,一个是李信,一个是王翦。

后来秦始皇为什么选择先是选择李信了呢?因为李信当时的风头正盛,他率领先头部队在燕国抢了王翦的风头,拿到了太子丹的人头,还赶跑了燕王,为秦国立下了大功。

所以秦始皇想再给李信一次机会,如果他能在伐楚之战中再度获胜,他就可以获得巨大军功,从而可以与王翦分庭抗礼,这样的局面秦始皇最想看到,不论王翦多么可靠,都不如有人能够与他互相钳制来得更加稳妥。

可惜的是,李信他不中用啊,机会给他了,但是他没能拿下楚国,虽然刚开始连连大捷,但是最后却被项燕给打回了秦国。

秦始皇非常生气,因为李信辜负了自己的一片心,最重要的是,自从秦始皇没让王翦带兵去伐楚之后,王翦就开始称病,回来家修养身体去了,这是什么意思,秦始皇心知肚明,但是也没说什么,他就指望李信凯旋,让王翦看看,秦国没他也一样统一六国,结果李信打脸了。

秦始皇万般无奈之下,体现了王者风范,亲自来到王翦的老家,请他出山伐楚。

王翦假意推辞后答应了秦始皇,但同时提出了一个要求,和之前一样,必须得给他60万兵他才伐楚,这一次,秦始皇答应了。

秦始皇为什么之前不答应呢?除了想扶持李信之外,他还有一个担忧,因为60万兵,几乎是抽空了秦国的国力,这一战的胜负且不论,万一王翦倒戈或者自立,非同小可,所以他不愿意冒这个风险。

但是此刻不同,秦始皇被逼入绝境,秦几代人的努力,他不想就此放弃,于是答应了王翦,选择对他信任。

王翦也是个聪明人,他知道自己功高震主,此刻对秦始皇又有了点威胁的意思,所以在出兵的时候,对秦始皇提出了一个要求,他要良田和豪宅给自己的子孙作为基业。秦始皇听了这个要求有点蒙,一个大将军还缺这点钱吗?

王翦行,请美田宅园池甚众。始皇曰:“将军行矣,何忧贫乎?”王翦曰:“……臣亦及时以请园池为子孙业耳。”始皇大笑。——《史记》

王翦的回答也很绝,他说,要趁着自己能干活的时候,为子孙谋求点产业。并且在出关前,先后派了5波使臣去催促此事。

王翦的做法让他的手下都看不过去了,觉得他做法不妥。王翦当时对部下说了自己的心里话,“今空秦国甲士而专委於我,我不多请田宅为子孙业以自坚,顾令秦王坐而疑我邪?”

王翦直接就言明了,他多次要产业,就是为了消除秦始皇的疑虑。表面看似王翦趁机“勒索”秦始皇,其实是他在向秦始皇表态。

第一、王翦的子孙后代就交给您了。

王翦没有对部下说的是,他这样的举动,明面是要产业,实际是将自己的子孙质押给秦始皇。因为秦始皇赐给他良田豪宅以后,他们的家人势必就要搬过去,也就是交在了秦始皇的手中。

王翦此举是在向秦始皇表达忠心,让秦始皇放心,自己永远都是忠于秦朝的将军而已。王翦的这招确实高明,因为萧何曾经镇守关中的时候,就将自己的子侄派到刘邦身边,让刘邦安心。

第二、王翦在向秦始皇表达决心

“请园池为子孙业”,看似这是在索要财物,其实不然。王翦为子孙置办产业,其实是一种“安排后事”,王翦真正想表达的是,他这一战,是抱着必死的决心,不伐灭楚国,自己绝不活着回来。

试问,如果一个人让你担忧,同时,他又将你所有的担忧都一一解除,并且主动做了你想做却不好意思做的事情,你还会对他动杀心吗?

王翦不是韩信,懂得功高震主之后要戛然而止的道理。而且,秦始皇是一位明君,他对忠臣和功臣不会轻易杀戮,这也是王翦的福气。大家怎么看?

参考文献:《史记》

为秦始皇一统天下的战神王翦,要钱要地要房子比谁都贪,为何能善终?

王翦在指挥灭楚作战时,屡屡向秦王讨要良田美宅,其贪婪程度连身边人都觉得过分了。

不过,这是王翦得到善终的唯一办法。

王翦的担忧声称只要20万大军即可灭楚的李信大败后,秦王马上跑去找王翦。

秦王向王翦认错后,请王翦挂帅出征。

王翦出征前,“请美田宅园甚众”。

良田美宅全部早就物色好了,就请秦王批准!

秦王有点蒙圈:您还怕自己会穷吗?

王翦回答得非常直白:给您打仗,再立功您也不会给我什么爵位了。我不如趁着现在您还器重,提前给后人多搞点钱!

秦王大笑!

王翦出发没多远,刚到函谷关,又屡次派人找秦王“请善田”。

仗都还没打就又来请赏?身边的人都看不过眼了:您是不是有点过分了?

王翦答:不过分!秦王现在把全国的兵马都委托给了我,我要是不多请良田美宅,秦王一定会心中不安!

王翦的话,道出了古代名将最畏惧的两个情况:功高不赏、权望太重。

功高不赏若干年后,秦将章邯与项羽相持。

陈余写信给章邯劝降,劝降信开篇就提到:白起、蒙恬功劳那么大,为啥被杀了?“功高秦不能尽封,因以法诛之”!

功劳太大了,没什么可赏赐的了,就只好弄死!

此时的王翦,已经接近“功高不赏”的境地了。

在此前的灭国战争中,王翦灭了赵、燕,王翦的儿子王贲平定韩乱、灭魏、奇袭楚。

可以说,除了抵抗力最弱的韩国,其余诸侯,悉数是王翦父子所灭!(包括此后被灭的楚齐两国)

可以说,在灭楚之战前,王翦父子的功绩已经极大,再没有什么可赏赐的了。

灭燕后,王翦退休在家,除了年事已高外,多少有避嫌之意。

如今,王翦又要伐楚,自然是非常危险了!

权望太重当然,秦王要担忧的,不只是赏什么的问题。王翦的权望,已经构成了威胁。

为了防止将领坐大,秦国有完整的制度。

一切军权归秦王。超过50人以上的兵力调动,就需要秦王的虎符。

每次战役前,秦王临时任命大将指挥作战,战事结束,大将交还兵权。

不过,王翦父子的权望,是有可能突破这种限制的。

王翦父子多次担任大将。其中,灭赵、灭燕的作战,都是几十万规模的大战。

因此,王翦与军队中的军官、老兵,有长期的上下级关系,影响极大。

后来,蒙恬被杀前声称:我虽然作了囚徒,但以我的势力,足以叛乱!

此时的王翦,其势不会比后来的蒙恬小!同样是“足以叛”。

更重要的是:灭楚战争,很可能需要耗费较长的时间。

大将长期带着举国之兵在外,秦王如何能不疑心呢?

后来,陈余劝降章邯时提到:“将军久居在外,必多内隙,无功固诛,有功亦诛”!

嬴政的胸怀、手段固然非二世可比,但不代表王翦的危险就比章邯小多少。

毕竟:军权,实在是太敏感、太重要了。

秦王疑心,轻则影响王翦的指挥自由,重则···

解决办法:“贪财”面对危险,王翦选择了“贪财”。

1、主动解决功高不赏的问题。

王翦对秦王说得很透:我也不要什么爵位了。我只要钱!你看,良田美宅我早就物色好了,您直接赏我就可以了!

潜台词是:王上再也不用为我的“功高不赏”担心了!

2、偷合取容。

司马迁在《史记》中,对此的评价是:偷合取容。奉迎秦王,以求苟且。

如果只是表达“要钱”的意思,王翦在出发前已经表达得非常清楚了。

那么,为何王翦还是要如小孩要糖一般喋喋不休呢?

王翦所预防的,正是“久居在外,必内多隙”。

如果王翦只是汇报战事,例行公事,随着时间拉长,难免使秦王猜忌。

王翦所求良田美宅,是私事。

王翦如小孩撒娇一般,不断找秦王求良田美宅,正是通过私事,保持秦王信任,缓解其猜忌之心。

双赢的结局王翦率60万大军,与楚将项燕对峙了大半年。

其间,秦王不作掣肘,也不遥控,任由王翦发挥。

最终,楚军不能坚持,运动中露出破绽,王翦出击,一战而胜。

秦由此灭楚,完成了统一战争中最困难的一战。

而王翦在战后,得以善终。

各取所需,各偿所愿!

历来功勋卓著的大将,都会遇到“功高不赏”的难题。

有的人,如韩信,“兔死狗烹”,有的人,如郭子仪,在天下未定时就早早退居二线。

秦王扫六合,王翦父子平定其中五国,功劳也早已达到“功高不赏”的程度。

可是,他们既未提前退休,也没有“兔死狗烹”,这在古代史上是极为罕见的。

王翦的做法,虽被司马迁贬为“尺有所短”,但却不失为未雨绸缪的高明之举。

如何做到功高又不使上级嫉妒呢?

王翦与嬴政想处之道,或许可以拿来参考。

为秦始皇一统天下的战神王翦,要钱要地要房子比谁都贪,为何能善终?

王翦为求自保,向秦王要田要地要房屋的事情,在后世广为流传。

这事讲的是,秦王在灭赵国、残燕国、亡魏国之后,准备攻打强大的楚国。于是他问王翦怎么打?王翦说,得给60万兵力。秦王觉得兵力太多了,于是问王翦的副手李信。李信说,只需要20万兵力就够了。因此秦王给了李信20万兵力,让他去攻打。结果李信被楚国打得大败,逃了回来。

秦王没办法,只好亲自去求王翦。王翦说,要我去打仗也行,还是得给我60万兵力。秦王只得给了王翦60万兵力。王翦又说,我年纪这么大了,出去打仗,有个三长两短都说不定。因此,他让秦王给他的子孙后代一些田地房产。秦王也答应了。

(王翦剧照 )

王翦带着60万大军前往攻打楚国。但是在前去的路上,他又连续五次派使者回去给秦王说,让秦王再给他一些田地房产。秦王每次都恩准了。不过这件事,让王翦的部下都看不下去了。他们提醒王翦,不要做得太过分。

于是王翦说了那一段非常著名的话:“不然。夫秦王怚而不信人。今空秦国甲士而专委於我,我不多请田宅为子孙业以自坚,顾令秦王坐而疑我邪?”

王翦的意思是说,这60万大军,差不多相当于秦国的全部军队。秦王这个人很多疑,他把这么多军队给了我,他肯定不放心。害怕我打下楚国后,就在楚国称王不回来了。为了打消他的疑虑,所以我要让他给我很多田地房产。这样的话,秦王就会觉得,我顾念家里的这些田地房产,不会在楚国称王不回来了。

王翦的这个话,虽然已经成为定论。不过其实这话还是有讨论空间的。为什么说有讨论的空间呢?因为王翦说的话似乎是并不成立的。也就是说,王翦不可能在楚国称王不回来了。

一者,王翦的妻儿老小都在秦国,他不可能不顾及妻儿老小的生命。二者,王翦就算在楚国称王,楚国人也不会拥戴他,毕竟他是侵略者。三者,王翦手下虽然有60万兵力,但是这些兵力都是秦国人。他们都思念自己的故乡,绝不会愿意待在异地不回去,因而绝不会支持王翦。四者,当时秦国非常强大的,虽说王翦带走了60万人马,但秦国要再召集60万人马,是很容易的一件事情,就算王翦在楚国称王,他也不一定打得赢秦国。

(秦王剧照)

这样的情况,三国时期的钟会就曾试验过。那一次,他败得很惨。

总之,从各方面来考虑,王翦在楚国称王的可能性都不大。这个道理,王翦明白,聪明的秦王当然也明白。

因此,王翦向秦王要田要地要房产,很有可能是出于私心。

为了讲清楚这个道理,我们再来举一个例子。

汉朝初年,当时刘邦带着军队在外面平定诸侯之乱,萧何则在国内处理政务。每次萧何派使者去见刘邦,刘邦就问使者,丞相在做什么呢?

当使者回来把这话告诉萧何以后,萧何明白,刘邦这是猜疑他了。萧何本来是一个非常廉洁的人,但是这件事后,萧何开始收受贿赂。刘邦知道后,把萧何抓了起来,小小地惩罚了一下,然后还是让他当宰相。

(网络配图)

这就是历史上著名的“萧何自污”的举动。

我们需要注意到的是,不管是王翦的“贪婪之语”,还是萧何的“自污之举”,都是他们自己说出来的,然而司马迁把它记载在《史记》里面。他们究竟是真的为求“自保”,还是真的贪污受贿,谁也说不清。

比如萧何,当时因为刘邦在大肆屠杀那些有功的大臣。这件事,会不会在萧何心中引起震动,觉得自己革命了一生,一直比较自律。但是刘邦猜忌心很重,说不定什么时候都就打到自己头上。与其如此,还不如趁活着的时候,多捞一点好处。没想到最后被刘邦发现了。于是萧何就说他这样做,是为了“自污”,其实是他自己的辩解。或者他没有说过,司马迁分析出来的。

再看王翦。王翦带兵去打仗,他知道秦王只可能用他,他说的什么要求,秦王都会答应。因此,他借机向秦王狮子大开口。毕竟他这样做,理由还非常充足。也就是说,这是一件一举两得的好事情,他为什么不这样做呢?

由此可见,司马迁在《史记》里记载了两个人的事情,只是提供了一种答案。他们两人的这种举动,可能还有另外一种答案。

(参考资料:《史记》)

为秦始皇一统天下的战神王翦,要钱要地要房子比谁都贪,为何能善终?

自从越王勾践卧薪尝胆,功成名就之后,赐死文种,逼走范蠡之后,中国历史上就出现了一种评价君主过河拆桥的千古名言:飞鸟尽,良弓藏,狡兔死,走狗烹。

通俗的说就是:飞鸟已死,再好的弓也得藏起来了,狡猾的兔子已死,抓兔子的猎狗就可以烹制了。

中国历史上总有一些君王善于权术,却缺乏自信,在自已功成名就,天下太平后,就大开杀戒,将同自已一起同患难的大臣杀的杀,贬的贬,流放的流放,君王的这种做法,是一种缺乏自信的做法,是为了保证自已后代政权稳定的一种政治手段。

中国历史上从来就不乏权臣纂位的例子,比如春秋与战国交界线的三家分晋,就是晋国的大夫分掉了晋国国君的权力,还有田齐代替姜齐,也同样属于权臣纂位,自从有了国家,权力的斗争从来没有停止过,君王为了防止权臣纂位,对于权力过大的权臣,都会采取一些政治手段进行打击。

但并不是所有的君主都和勾践一样是长颈鸟喙,只能共患难,不能共富贵,至少秦始皇不是,我们从后世开上帝视角知道秦始皇并不是一个缺乏自信和滥杀功臣的首位皇帝,但秦始皇手下的领兵大将王翦并不知道功成之后的秦始皇会如何对待功臣?

皇帝与功臣之间的关系,历来是很复杂的,秦始皇时期,以法家治国,即使是皇帝,也不会随便杀功臣,即使是秦昭襄王逼死白起,那也是因为白起不听命令,王翦在秦始皇统一六国的过程中立下了无数的功劳,他的劳功并不比白起少。

王翦的功劳有多大?

可以说在秦始皇时期,王翦的功劳是所有秦军将领中最大的,参与平定秦始皇弟弟成蟜的叛乱,平定嫪毐的叛乱,王翦与他的儿子王贲一起一定了东方六国,秦始皇统一天下的战争,王翦父子基本上都参加了,换句话说,秦始皇的天下,就是王翦父子打下来的。

王翦在帮秦始皇灭楚前,曾提出要60万军队才能灭亡楚国,另一名秦将李信却说只要20万就能灭亡楚国,换作谁也会选择李信去灭亡楚国,因为代价最小,结果李信被楚国上将项燕击败,秦始皇也没有处罚李信,反而让李信继续领兵作战。

因为李信的失败,秦始皇继续起用王翦灭楚,并答应提供60万军队给王翦,王翦是个聪明人,明白60万军队对秦王来说,意昧着什么?

60万军队可是秦国的倾国之兵了,将如此之多的军队交给一个王翦来统领,整个秦国已经空虚了,这个情况无论是秦始皇还是王翦都是非常清楚的,要说秦始皇不担心,是不可能的,这毕竟是整个秦国的所有兵力,如果领兵大将反叛怎么办?历史上并不缺少这样的事例。

秦始皇有担心,王翦同样有担心,这么多的军队交到我王翦手中,君王会不会猜忌我?会不会在我功成名就之后来个飞鸟尽,良弓藏,狡兔死,走狗烹?王翦同样没有把握,为了消除秦始皇的猜忌之心,王翦选择了自污其名。

王翦既是聪明人,又是一个非常懂人性的人,任何人都会有欲望,有的人贪钱财,有的人贪权力,这世界上的所有欲望都能归结为这两类,贪图钱财的人,是不可能再去贪图权力的。

王翦向秦始皇要地要钱的行为,不过就是为了消除秦始皇的顾忌,让秦始皇认为他王翦贪图的不过是钱财而已,只要贪图钱财,就不会贪图权力,同时王翦也向秦始皇表明,功成名就之后,他的归宿就是辞官隐退,不会再迷恋权力。

对于钱财,秦始皇并不计较,秦始皇计较的是权力,只要王翦表明了不贪恋权力的意图,秦始皇应该会消除猜忌之心,同时王翦也达到了自已的目的,所以王翦能够善终。

王翦能够善终的根本原因,就是抓住了秦始皇的心思,解除了秦始皇的猜忌之心,秦始皇虽然没有屠杀功臣之心,但是将举国之兵交到一位将领手中,要说心中一点也不顾忌,谁也不相信,而王翦恰恰能够通过自已不断要钱要地的行为,让秦始皇明白了自已的苦心,同时表明了归隐的态度,自然就能够善终了。

为秦始皇一统天下的战神王翦,要钱要地要房子比谁都贪,为何能善终?

王翦和白起,廉颇,李牧并称为战国四大名将,两个秦国将领,两个赵国将领,但是这战国四大名将中,只有王翦一人得到了善终,其他三人一个被赐自杀,一个抑郁而终,另外一位被小人害死。

王翦在秦始皇灭楚国前,先后五次像秦始皇索要良田,宅院,财物,一副你不先付工资,我就不为你打工的样子,连部下们都觉得他很过分,秦始皇答应了王翦的要求,王翦出征之后,也不负所托,把楚国灭了,王翦如此贪财,又功高盖主,为什么战国四大名将中,最后就他一人得到善终了?

我们不妨换一个角度看,正是因为王翦很贪,王翦最后才得以善终的。在任何一个朝代,其实君主最怕,最担心的,就是那些手握兵权,屡建战功,功高盖主的大将们。虽然在战争时期,这些将领的存在,是国家抵御外敌的最好守卫者,但是一旦战事一平,这些人就立刻会成为皇帝最大的隐患,历史上胡惟庸,蓝玉,年羹尧均是如此。

所以一个优秀的君主,也不得不时刻提防着这些大将,宋朝赵匡胤就搞了个杯酒释兵权,将将领们手中的兵权给收了回来。王翦是秦国的四朝老臣,他不可能不知道这个道理,王翦在他之前还有个白起,就因为功高盖主被赐死了,王翦是有反面教材引以为戒,也让他意识到,功劳越高自己离悬崖也就越近。

所以当李信说自己有二十万兵马,就可以灭了楚国时,王翦被撤职了,但是他并没有做太多的辩解,因为这个时候如果能就此隐退了,未尝不是一件好事,但是李信败了,嬴政亲自来请王翦出山,这时王翦并没有感到高兴,因为秦王一直十分多疑,当初自己说六十万秦军才可以灭楚时,自己对了,秦王错了,虽然重新启用了自己,但是处境却非常危险。

所以王翦为了自保,只能把自己的一些“缺点”,有意的展露在秦王的面前,让秦王知道自己也不过就是个普通人,心思放在钱财之上,而不是在权力之上,让秦王对自己放心,君主不怕自己的大臣贪赃枉法,就怕自己的大臣太干净,天下为公那是君主的事,大臣如果越权了,要么就是想造反,要么就是嫌命太长了。

像周公旦这样的人,在历史上有几个呢?同样的例子还有宋朝的韩世忠,中兴四将之一,抗击西夏,抵抗金兵,还在宋高宗遭遇兵变时,及时回京救驾,也是功高盖主的将领,岳飞死后,韩世忠要了一套宅院辞官回家,再也不和人谈军事,一半落寞,一半担忧,虽然最后抑郁而终,但是相比岳飞的下场好得太多了,这又何尝不是一种自保的方式呢?

所以王翦的贪,多次找嬴政要钱,要地,要房子,就是在故意的把自己的把柄往嬴政手里送,让他知道自己没啥野心,对自己放心,王翦在攻破燕国国都后,果断选择退休,也正因为王翦的贪,王翦的急流勇退让他得以善终。

我是玄坤,一个热爱并不断学习历史文化的求学者,每天一点分享,期待着朋友们的关注留言,能多和大家交流学习,感谢各位阅读!

为秦始皇一统天下的战神王翦,要钱要地要房子比谁都贪,为何能善终?

王翦之所以能够善终,其实就是因为他要房子要地比谁都贪。而且,他要的这些东西都是给自己的子孙后代们要的。将在外,最怕的就是帝王的猜忌,而且王翦当时手里,掌握着秦国几乎全部的精锐,在秦国真的就可以说是仅仅只比秦始皇小而已。

王翦这个人,从小就不是一个一般孩子。小的时候,别人家的孩子都是在学校里读书写字,但是王翦不一样,他就不喜欢这些文绉绉的东西。王翦就是那种好动,好舞枪弄棒的孩子。不单单是比其他的孩子活跃,刀枪棍棒等等的兵器更是耍的有模有样,而且力气还比一般人都大。

所以年纪小小的王翦,已经是当地的小霸王了。据说九岁时期的王翦,可以拉开五石左右的弓了。

但是你要说王翦只是个淘气好动的孩子?其实也不是。

因为王翦也不是只是舞刀弄棒,王翦还喜欢研究兵书,并且会从兵书中,总结出很多的谋略跟道理。所以由此可见,王翦并不是不爱读书,只是不喜欢文绉绉的文学而已。对于武学的热爱,这也为王翦日后成为战神,奠定了一定的基础。

在史料中对于王翦前期是如何发展起步的,记载极少,但是史料记载了王翦是如何出名的。公元前236年,王翦带着自己精挑细选的精锐部队,以少胜多,直接一举就给拿下了赵国的九座城池。此战之后一战成名,直接奠定了战神王翦的道路开端,和一个初出茅庐的年轻将军如何攻打强大的赵国的传说。

王翦刚刚开始成名的这个时候,嬴政还没有掌权呢!但是嬴政从很早的时候,就已经十分的看好了王翦这个人的能力,并且已经迫切的希望王翦能够加入自己的队伍。所以这个时候,秦始皇开始想尽办法,主动的笼络王翦。并且嬴政也开始着手清除异己,将吕不韦和嫪毐统统拿下,抓紧了秦国的大权。

嬴政上位初期,掌权的是赵姬跟吕不韦。嬴政手里并没有多少实权,但是后来因为嬴政拉拢了王翦,而当时的王翦手里已经掌握了兵权,这才给了嬴政足够的底气。而且,吕不韦不能留的这个主意,还是王翦向嬴政提议的。

至此之后,嬴政开始正式掌权,而王翦变成了秦国朝政上权力最大的一批权臣。王翦带着嬴政的信任,跟大秦的铁骑,出现在了其它各个国家。而且各个国家的灭亡之战中,多多少少都有王翦的身影。由此可见,王翦是秦国一统六国的过程中,至关重要的一位人物。

而王翦管嬴政要钱要地,则是在灭楚大战的时候发生的。

当时的楚国可以说是六国之中数一数二的大国,实力可以说是非常的强劲。秦楚之战也已经迫在眉睫。这个时候有个不怕死的将军,名叫李信。李信也是当时的名将,在攻打其他国家当中,立下了很大的功劳。李信这个时候就站出来跟嬴政说,我只需要二十万大军,就能直接灭了楚国。嬴政这一看,厉害啊,你比王翦都厉害啊,所以直接就给王翦撸了,让李信去应对楚国的项燕。

虽然李信话说的很满,但是结果却不怎么好。李信当时带领了秦国的二十万人马,去对战楚国的四十万人马。最后果不其然,大败而归。这个时候嬴政脑瓜子嗡嗡的,没办法,只要在厚着脸皮去求王翦出山。

为什么嬴政当初会把王翦撸了,其实不单单是李信盲目自信的关系,还有一部分原因是因为,王翦当时的权力实在是太大了。将在外,君主的怀疑猜忌都是在所难免的。

但是毕竟君主都来低头求王翦出山了,王翦又不能拒绝。但是王翦也得为自己着想,王翦也不想一旦秦国统一天下,自己就成了功高盖主的罪臣。所以王翦当时跟秦始皇说,必须要给自己六十万的兵马,最后秦始皇也同意了。

在王翦带着这六十万的兵马出击之后,还一路上不停的在管嬴政要钱要房要地,其实王翦并不是真的贪图名利,更多其实就为了更嬴政证明,自己最重视的还是钱财,是子孙后代,而不是权力。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。