古代镇守边关的将领会手握重兵,他们为什么不敢造反?

【优质回答】来自野史日记!

说来也是奇怪,这古代的时候,哪个守边疆的大将军,手底下不都得有不少的兵啊,将军有这老些兵,他直接往京城杀去,那京城肯定挡不住啊,他们为啥不造反呢?我也很纳闷,于是我找了两天,发现了答案,给大伙说说我的想法。

经过查找历史书,我发现问题所在了,这边疆的将军不是忠心不想造反,是因为他们有不能造反的原因啊,一旦造反,立刻就完犊子了,整不好还得搭上性命。

口粮问题我查看地图发现了一个问题,在古代的时候,这边疆都是鸟不拉屎的地方,驻守在那边的大军,一般吃的喝的用的都靠中原这边的朝廷给送去,按照他们的口粮给够用一阵子的量,这个量咋拿捏呢?反正不给你超过可以大军开到京城的量,这么说你能明白了吧,边疆的将军他如果造反,朝廷不给他钱和粮食,他的大军还没走到京城就饿死了,所以他们不敢造反。屯粮的地方也都离边疆很远,且有重兵把守。这还造什么反啊,安安静静吃皇粮吧。

风险问题哪个镇守边疆的不是当地的土皇帝啊?朝廷给钱给粮的养着,造反干嘛啊?我看了看史书,那造反的成功率也太低了,那安禄山的兵那么多,最后不也失败了嘛。还有那些农民起义的,都是被逼上了绝路,不是马上饿死,就是要被逼死,都比不得不反。

那些镇守边疆的土皇上没必要反啊,世袭罔替的爵位,源源不断的钱粮,没事打两个小仗虚报几个捷报,升官发财大大地有,冒那么大风险还不一定当皇帝,就算当上了皇帝每天操心烂肺子的,根本没有当土皇帝舒服,所以土皇帝一般都不愿意造反,没啥意思。

朝廷有防范在边疆,朝廷都是有眼线和心腹的,造反动用大军很容易走漏风声,古代从边疆到京城,那距离可不近乎啊,急行军不也得俩月啊,而且中间有城池阻挡,就算粮草够,军心也不稳啊,人家小日子过的不错,跟你瞎胡闹啥啊,没准把带头的宰了领军功呢。

况且你边疆土皇上,朝廷肯定防着你啊,你没看电视机演的吗?吴三桂的儿子吴应熊就在京城当人质,你一反,这儿子就要让人砍了。

年羹尧当年多牛啊,皇帝有科举,他有年选,每年年羹尧得推荐不少人当官,皇帝不敢惹他给他批了。最后咋样了?不也弄死了吗?一旦有苗头,这朝廷就盯上你了,掐着钱和粮食,只要不让边疆大吏囤积起来,就不怕他造反。除非政治腐败到一定程度,已经起不到管控的作用了。

结语土皇帝反皇帝,没必要。在不受到死亡威胁的情况下,没人愿意反,这也是受中国古代几千年的思想影响,忠君爱国。当然了,这也是做人的基本要求。今天就给大家说到这,期待下次我们相遇,欢迎大家关注点赞,我是野史日记!

古代镇守边关的将领会手握重兵,他们为什么不敢造反?

古代镇守边关的将领,敢不敢造反,是由自己的利益决定的。若是他的利益受损,甚至都有生命危险的时候,他们肯定会选择造反的。

大家都知道,中国的历史很长,各个朝代的制度都不一样,所以将军造反的情况也不尽相同。

下面我就按照汉朝将领镇守边关的时候,造不造反来举例给大家说明这件事吧。

大家都知道,汉朝是刘邦建立的。

到了刘邦晚年的时候,为了江山永固,他把异性王,基本上全部给屠杀了。但是,燕王卢绾除外。

我们先说为什么刘邦不杀卢绾?

卢绾和刘邦的关系,是同乡同村同年同月同日生,还是同学。

可以用一起同过窗,一起扛过枪,来形容他们的交情。像卢绾这样的人,刘邦早就把他当作兄弟了。尽管他在跟着刘邦起义的过程中,立的功劳不大,但是,最终刘邦还是选择把他给封了王。

卢绾也是刘邦老乡中,唯一个被封王的人。即使萧何,张良这样的功臣,也仅仅是被封的侯而已。

可见,刘邦对卢绾是多么的信任。

但是,到了刘邦晚年,他躺在病榻上,就要奄奄一息的时候,卢绾却反叛了。

那么,刘邦对卢绾这么好,他怎么会造反呢?

这还要从刘邦和吕后屠杀异性王开始说起。

刘邦杀了异性王燕王臧荼(他死了之后,卢绾接替了臧荼的燕王的位置的)、梁王彭越、淮南王英布。逼走了韩王信、杀了代国丞相陈曦。

吕后联合萧何,用计杀了韩信。

可以说那时候,刘邦封的异性王之中,除了长沙王和燕王卢绾之外,几乎都被灭掉了。

你说卢绾害不害怕,他会不会多心,万一刘邦在临死前,下了除去他的命令,是不是他的小命就不保了呢?

卢绾所统治的燕国,就是在边疆,他的地盘正是和匈奴相接。为了取得匈奴那边的情报,卢绾经常派自己的心腹去匈奴那里了解情况。

正好被刘邦杀的异性王,韩王信的儿子也在匈奴,他就游说卢绾的使者,让卢绾反叛。否则,卢绾早晚也要挨一刀的。

很明显,他用的就是离间计。但是,卢绾却上当了。

这也不怪卢绾,正是这个情报和卢绾的想法不谋而合。索性,卢绾宁可信其有,不可信其无,就开始聚集兵力造反了。

一开始刘邦听说卢绾要造反了,他还不信,他抓了匈奴那边的俘虏,俘虏还是说卢绾要造反了,刘邦还是不信。

刘邦只有派自己的心腹,去调查卢绾,可是,卢绾避而不见。

就这刘邦才真的相信卢绾反了。

于是,刘邦派了樊哙前去平叛卢绾。卢绾的军队和樊哙的士兵,打了起来,最终卢绾抵不过樊哙,他就带着全家和心腹,向匈奴逃去了。

但是,刘邦也没有得到最终胜利的消息,他就去世了。卢绾逃到匈奴去,就后悔了,因为他本不想反的。

本来卢绾还抱有一丝希望,他觉得就他和刘邦的关系,再去给刘邦道个歉,刘邦说不定会饶恕了他。

他还想给刘邦去解释一下呢?说自己造反,也是逼不得已。

但是,他最终没有见到刘邦,因为就在他走到边界的时候,他听说刘邦去世了。

卢绾明白吕后是个什么人,若是吕后抓到他,肯定会灭他九族的。就这样卢绾再也没有回到汉朝,而是死在了匈奴。

你看,有的时候镇守边疆的将军,谋反都是逼不得已,在自保呀。

若是,刘邦没有屠杀异性王,相信卢绾也不会多心造反的。

所以说那些镇守边疆没有反叛的将领,只是生命没有遭受到威胁而已,一旦有了生命危险,他们肯定也是会选择反叛的。

中国历史上,镇守边疆的将领,大部份都没有选择反叛,是因为君王都是用人不疑,疑人不用。他们不怀疑边疆的将领。边疆的将领当然不会谋反了。

你说对不对。

古代镇守边关的将领会手握重兵,他们为什么不敢造反?

虽说我国古代地方镇关将领造反的事件不胜枚举,但纵观整个古代史,造反这一举动还是很少,地方军队将领的“不敢造反”是由诸多方面原因构成的,其中包括儒家思想的根深蒂固、中央集权的稳固加深、边防军队调派管理机制等原因。

思想基础统治思想在百姓看来好像并非那么重要,但在于国家层面,就是一种管理国家极其重要的工具。长期以来,儒家思想在封建社会发展壮大至根深蒂固,特别是汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”这一施政措施的奠基,对于整个封建社会的影响还是很大的。

“有夏服天命”——《尚书.召诰》儒家思想讲究“仁、义、礼、智、信、恕、忠、孝、悌”。早在夏商时期,就有载君主意志受命于天,到了汉朝,董仲舒提出“天意”、“天志”的概念,进一步神话君主,也有了“君权神授”的概念,而传统儒家学说里的忠义,首当其冲的是忠于君,义于国。这种思想控制手段不是一朝一夕的形成,而是千百年文化积淀的结果,作为封建社会育人慧民的思想基础,但凡受文化教育的人,都会从儒家经典开始学习,这也就更加深了臣民对于忠君爱国的认可。

作为镇守边关的一方将领,也是统治阶级的中高层人物,受到的儒家思想熏陶就更为深刻,守一方安宁,捍卫国家领土是每一个将领心中最初衷的思想,而无论是对于君主还是国家,忠字当头,不敢造次,博取功名,拜将封侯,留名青史才是镇边将领的共同认知。因此,不到万不得已,不会轻易造反,就连小说里的山贼匪徒宋江,也是打着“替天行道”的大旗,最后招安为臣,才留忠义之名于青史。

中央集权中国古代的封建帝王无论是从思想选择还是施政手段上,最终所要求达到的目标就是加上中央集权还有皇权,从中国古代发展的历史中明显可见的是,历朝历代都会对前朝灭亡的原因进行总结,而后制定一系列的施政措施以避免前车之鉴的再度发生,而伴随着这种施政措施改变的,亘古不变的就是中央集权的强化和地方权力的削弱,皇权的加强和相权的削弱。这种此消彼长间的权力变化,也体现在地方军队与中央军队的强弱改变上。

从周天子的诸侯分封制到封建社会的中央集权制度,无疑是将地方军队的实力慢慢削弱,汉初景帝冒着地方叛乱的风险,强制削藩,就是朝廷对于地方势力的干预,这种简单粗暴的削藩措施亦见于明朝朱允文、清朝康熙,只不过朱允文败了,康熙胜了。但其目的是一致的,就是要改变外强中干的危险局面,而在这种局面下没有做出及时反应的唐朝,就在二百年间一直承受着“节度使”这个尴尬而又麻烦的问题。

在历史的发展中,以皇帝为核心的统治阶层,制定出一系列的削弱地方军队的措施,比如定期调换地方驻军的高层领导,以避免地方将领拥兵自重;又或是直接由中央调派监军刺史等亲信或者皇室宗族成员巡驻各地,监视地方军队高级将领的一言一行;又或是直接改变外镇军队的组织结构,厢兵这种较弱的军队镇边,战斗力更强的禁军收回中央管理;这种一系列的军队管理措施的改革,也使得地方将领的造反能力大打折扣。

而诸多朝代所管理边防军队,采取的措施便是军饷粮草由中央供给,兵马调动见“虎符”为准,也就是说地方军的所有供给由中央统一调配发放,遇战事也要上报朝廷,由朝廷派人送虎符前往战区统一调派战区内的驻军。这两方面来看,一个是控制了地方军队的补给,一个是控制了地方军队的人员调派,这两点对于造反来说缺一不可,因此没有足够的把握,造反无疑是送死。

身败名裂中国古代手握重兵的地方将领造反成功的案例比比皆是,晋国公李渊造反创建了大唐;赵匡胤黄袍加身,名为禅让,实为造反;燕王朱棣造反得了大明江山;吴三桂造反迎来了清军入关。这些造反家是造反成功的杰出案例,所谓成王败寇,成功了就名垂千古,但若没有成功呢?

九江王英布起兵反汉、四镇节度使安禄山起兵反唐、南宋刘苗兵变软禁赵构、宁王朱宸濠起兵反明,均以失败告终,落得身首异处,满门被诛,这种造反的结果是每一个外镇之将都会忌惮的。往往外镇重臣的家人都会被留在京城加以“控制”,名为照顾家人,将军安心征战,实际上就是朝廷的人质。历史上虽有马超这种不顾宗族二百余口人质性命的人,但为少数,镇守一方的将领最终的目的还是博取功名后回到家人身边安度晚年。

而造反所带来的舆论压力是古人更为难以接受的,不求名垂青史,但求不要遗臭万年。“烟云阁”这种褒奖虽然不好混,但总比留下骂名的好,死后追个谥号,拜个侯是光宗耀祖的事情,而造反带来的只是家族受牵连,自己也被定在不忠不义的耻辱架上,那么为何还要造反呢?

古代镇边将领在没有天下大变的情况下,一般不会造反,这种由儒家思想主导的统治结构中,外镇将领从内因上就拒绝造反,从国家管理的外因上也缺乏诸多造反的理由和条件,因此,虽拥兵于外,却很少会选择造反。

古代镇守边关的将领会手握重兵,他们为什么不敢造反?

首先要说一点,古代镇守边关的将领未必会手握重兵,再者,不管有没有手握重兵,历史上都有反叛的例子,所以要不要反叛,在于个人,也在于当时的大环境。当然在大多数情况下,将领并不会选择反叛,毕竟反叛是有风险的,这风险不是一般人能够承受得了的。

四姑娘以唐朝为例来谈谈这个问题。大业十三年,时任太原留守的李渊在晋阳起兵,然后不到一年的时间,大唐得以建立。太原这个地方在当时是真正的军事重地,兵家必争之地。而李渊虽然刚成为太原留守不久,但是他在太原这个地方已经经营了差不多三年的时间,民心是有的,但是却没有什么兵力。

即便是成为太原留守,成为太原的最高军事长官,但是他能自主使用的军队人数是相当有限的,而且杨广还给李渊安排了两个副手高君雅和王威,名义是辅佐李渊,实际上就是监视李渊在太原的一举一动。

李渊要起兵就必须招兵买马,但是招兵买马必须有合适的理由,至少必须得到杨广的同意,在太原就必须要征得高君雅和王威的支持,最后这个理由自然是找到了,那就是对抗刘武周和突厥,只是李渊在征完兵之后交给了自己中意的人来统领,这让高君雅和王威起了疑,好在最终李渊设计杀死了两人,终于在七月带领三万人誓师,攻取长安,由此大唐建立。

唐初的兵制继承的是隋朝时期已经成熟的府兵制,府兵制的重要特点是内重外轻,而且兵权握在皇帝手中。天下设六百多个折冲府,府兵就分散在这些折冲府中,有轮流番上宿卫和战时出征的任务,平时没有任务的时候就是从事生产,农闲的时候则进行训练。

宿卫的时候受十二卫大将军和太子六率遥领,而在参加对外战事的时候,则“凡发府兵,皆下符契,州刺史与折冲勘契乃发。”

皇帝指派一个统帅,然后下发府契,需要州刺史和折冲府同时对上府契才能从折冲府领兵。战争结束之后,统帅回到朝廷,而府兵回到折冲府。统帅和府兵之间完全没有粘性,拥兵自重的情况并不会发生。

武德年间和贞观之初,李靖和李绩奉命在灵州和并州镇守对抗突厥,成为大唐的钢铁长城,皇帝完全不用担心会出现拥兵自重的情况,当然皇帝对军事统帅的提防是天然的,这是源于对皇权的保护,并不代表边镇将领就真的有问题,或者有能力反叛。

但在高宗和武则天之后,府兵制遭到了破坏,渐渐的募兵制占了上风,并逐渐取代了府兵制,成为大唐新的兵制。募兵制的形成本来是为了更好的保护京师和皇帝以及大唐的边境安全,但却在发展的过程中逐渐成了一种威胁,原因就在于为了边镇战时的便利,节度使逐渐成为边镇的老大,土地、人民、甲兵和财赋等的权力全在于节度使,军队与节度使之间的黏性很大,这种黏性对朝廷来说就是一种威胁,因为在某种程度上来说,军队听命于节度使而不是皇帝。

在这样的情况下,节度使拥兵自重就成了常态,但是想要直接对抗朝廷的毕竟只是少数,多数节度使只是想要在边镇做老大,并不会向朝廷宣战,只除了个别,比如安禄山。

安禄山之所以选择反叛也有一部分原因来自于朝廷的不信任和逼迫,这一部分多是来自于安禄山和杨国忠的不合,最终让不甘于人后的安禄山起兵反叛。

当时安禄山已经成为三镇节度使,统兵达到了近二十万,而朝廷的中央军还不到十万,这差距也是没谁了。而安禄山有能力起兵的原因除了兵多以外,还有一个重要原因,那就是他以内外闲厩都使兼知楼烦监,好的战马都归了他的范阳,兵力自然强悍无比。

安禄山一反叛,造成的影响是巨大的,大唐直接从强盛转向衰弱,之后更是出现了藩镇问题,藩镇节度使拥兵自重,甚至河朔三镇直接割据,搞起了自治,和大唐形成了近乎平等的关系。藩镇起兵对抗朝廷的例子更是比比皆是。

朝廷的威慑力已经再也不复从前,但凡兵力强悍点的藩镇都不甘心听命于朝廷,这不得不说是大唐的悲剧。

古代镇守边关的将领会手握重兵,他们为什么不敢造反?

有网友问:古代镇守边关的将领手握重兵,为什么不敢造反? 其实就只有一个原因,那就是皇帝的直属部队主力是否精锐,是否保持完整。

比如经常有人问为什么曾国藩不带来湘军反清,首先是真正曾国藩直属的湘军只有6-8万人,主要都在天京附近。而在江苏还有李鸿章的淮军,戈登的常胜军。在北岸还有僧格林沁部队,豫军张曜部队,皖军英翰部队。

在浙江还有左宗棠的楚军,在福建是左宗棠楚军,沈葆桢,林文察的地方部队和绿营兵。在北方清军也有一定的实力,在陕西有刚刚打败数十万回军的2万多金顺等人带领的八旗军。

依克唐阿的部队在也江浙附近驻防,依克唐阿可是后来在甲午战争取得2次胜利的将领,那也是甲午战争仅有的2次胜利。不是一个好对付的将领。镇压太平军出名的江宁将军都兴阿也实力完整。

不要以为这些部队不能打,太平军主力陈得才、杨辅清、李世贤、黄文金,刘官芳的数十万太平军主力都是这些清军牵制和消灭的,才有了曾国藩可以围观天京态势。

而袁世凯可以逼宫成功,那是因为清军唯一的精锐军团北洋军都在袁世凯控制下。原因是八国联军战争,清军主力武卫军5个部队,4个部队全军覆没,只有袁世凯的武卫左军躲避在山东保留下实力。

如果在1911年,清朝的武卫军都存在,袁世凯根本没有机会进行逼宫。他只是清军5个主力军当中的一个,但是历史现实是经过八国联军战争,袁世凯成为唯一幸存的主力。

但凡皇帝还掌握了大量主力部队,某些手握兵权的将领就不敢发动叛乱。一旦皇帝可以指挥的主力军团被重创或者消失,地方上才会出现大批骄兵悍将,肆意妄为。

古代镇守边关的将领会手握重兵,他们为什么不敢造反?

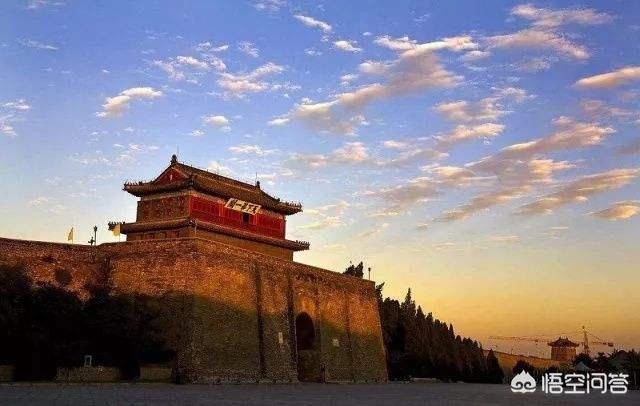

中国历来疆域辽阔,在边关地区往往因为天高皇帝远,朝廷对边关的管控力不从心,鞭长莫及。但边境又常常被游牧民族等外敌骚扰,朝廷不得不在此布下重兵,在边关设立军事重镇,派大将镇守,就成了各个朝代的常规操作。那么这些手握重兵的边关将领们具有足够的军事实力作为基础,他们为何不敢造反?

首先边关地区多是偏远荒凉之地,经济极为落后。军队除了靠当地的县邑供养外,还要依赖朝廷军饷。打仗不仅仅是有军事力量就能取胜的,长期作战对经济实力也是种考验。唐朝著名的安史之乱,安禄山敢反叛的底气就是有经济支撑,安禄山所驻扎的地方是河北,而河北的粮食产量相当高。除此之外河北还盛产盐,盐在古代可谓是财政方面的大头,安禄山谋反所依仗的就是盐和粮。而大部分将领并没有安禄山这么好运,他们的驻扎地相对贫寒。

“将在外军令有所不受”这种说法可谓流传甚广,但大部分的将领并不是如此自由的。他们虽有调兵遣将之权,但却要受皇帝耳目监督,比如说监军。例如戚继光作为明朝赫赫有名的将领,却经常被监军绊住手脚。多亏张居正对他极为赏识,凡是对戚继光不满的监军都被调走。久而久之,由于监军都不敢得罪张居正,也就只能对戚继光睁一只眼闭一只眼。如果不是因为这样,戚继光是无法建立军纪严明的戚家军的。同期的很多将领就远没有戚继光好运,他们虽然作战勇猛,但上报军功时却往往被监军冒领。若是将领在朝中没有支持者,这样的事就非常常见了。

将领不敢反的直接原因乃是家人。为了让将领不敢谋逆,他们的亲人多留在京城或是家乡,并没有从军这一说。看似是为其家人着想,其实只是人质而已。李陵当年追击匈奴,不想误入匈奴圈套,最后投降。之后其全家都被处以族刑,他的母亲和妻子兄弟都被杀死。

李陵仅是投降其家人下场就如此之惨,更何况造反。吴三桂本来投降了李自成,后来又归附于清军放清军入关。此举让李自成十分恼怒,将他父亲斩杀,并将他头颅挂在城门示众,回京城后还将他全家灭口以泄愤。将领造反,也就意味着将他的家人全部割舍,而古代最讲究的就是孝道。李陵当年连累家室,就被陇西的士人认为是耻辱。

最后,镇守边关的往往不是一个将领,或者说只有一个派系,往往会有多方将领相互制约。就算有将领意图谋反,他也只有一支听命于己的队伍,而听命于帝王的将领和士兵却不在少数。就算是想造反,也要考虑一下能否打败帝王驻扎在京畿的守卫军,各朝帝王都是很重视自己的安全的,都会有精锐部队放在自己周围。

综上所诉,古代帝王其实也想到了这一点,并且做出了很多对策来保证边关将领的忠心。另外古代伦理观念的渗透和君为臣纲的理念也让很多大臣即使被帝王辜负也不敢有谋逆之心。因此,历史上边关造反的将领并不算多。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。