考试中,语文古诗词鉴赏如何保证不丢分?

💖欢迎来到“老穆说语文”问答领地,老穆将用最大的热忱和最好的回答来回馈您!💖

老穆解析说到“古诗词鉴赏”,穆老师不禁感慨万千!

🎀如果放在5年前,孩子的感受是这样的:

〖1〗初中生:很简单啊!只要按照老师发的提纲背诵就好了,很少会扣分。

〖2〗高中生:为何我总是被扣分呢?

🎀如今孩子们的感受是这样的:

〖1〗初中生:为何要考课外诗歌鉴赏呢?好难啊!

〖2〗高中生:为何我总是被扣分呢?

说句实话,倘若中高考中“古诗词鉴赏”考查课外部分,若想不扣分,几乎不可能。尤其是高考。(当然,如果该地试题很简单,另当别算)我们唯一能做的,就是让古诗词鉴赏少扣分。

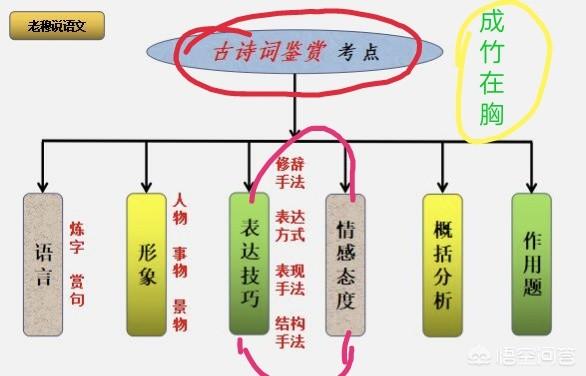

古诗词鉴赏,主要考查学生“鉴赏评价能力”,能力层级为D级,考点如下:

那么,我们学生要如何做才能保证古诗词鉴赏少扣分,甚至不扣分呢?穆老师为大家分析如下,感兴趣的同学可以接着往下看!

老穆支招💟一、克服畏惧心理,有决心学好

如果你连这点自信都没有,神仙也没办法救你!倘若你有自信,有决心,就一定能获得成功。

👊二、攻克考点所对应的知识点

〖1〗语言篇——炼字(文字版)

〖2〗语言篇——赏句

〖3〗形象篇——人物形象

〖4〗形象篇——景物形象

〖5〗形象篇——事物形象〖6〗艺术技巧(表达技巧)

〖7〗情感态度

〖8〗作用题

同“句段作用”和“环境描写作用”

🎀三、掌握命题者思维和具备反命题思维

〖1〗命题者思维:知晓老师命题方向

〖2〗反命题思维:破解老师命题考点

🎁四、勤练习、善思考、精翻译

古诗词鉴赏,平时要多练,也要多思考,更要学会精准翻译,不放过任何一个不会的字词,尤其是中高考冲刺阶段,更要做到“日赏诗词一篇”。

亲爱的同学们,你们学会了吗?加油哦!

❄️如果您觉得不错,记得关注“老穆说语文”,并点个赞哦!❄️

考试中,语文古诗词鉴赏如何保证不丢分?

在全国大多数省份(全国卷系列),高考古诗词鉴赏的题型为选择+主观题,如果我们对诗歌足够理解,选择题不丢分是比较简单的,毕竟还可以用排除法。但主观题不丢分是谁也不敢保证的,因为哪怕你的要点都对,到了阅卷老师手里,也可能会扣1分。所以,我们的目标是追求高分。而得高分的基础,是整合诗歌鉴赏的知识体系。

诗歌的知识体系,大致包括:技巧、形象、语言、思想情感四类。这是诗歌考查的基础,也是我们至少在高三一轮复习时,应该烂熟于心的。

一、技巧鉴赏古诗表达技巧可以从三个角度(四个方面)入手。(其实谋篇布局也是一个角度,但往往借选择题中的某一个选项进行考查,难度不大,主观题需要考查的东西太多,谋篇布局暂且不表。)

三个角度:表达方式、表现手法、修辞手法

( 四个方面:抒情手法、描写手法、表现手法、修辞手法)

对技巧的整合如下:

二、形象歌作品的形象指的是诗歌作品创造出来的生动具体的、寄寓作者的生活理想和思想感情的艺术形象。诗歌形象可以分为:人物形象、景物形象和事物形象。鉴赏文学诗歌的形象,就是要把握诗歌刻画的艺术形象的内涵,分析、判断它们所包含的作者的思想感情和社会意义。

相关知识体系的构建如下:

三、语言诗歌是语言的艺术。诗歌丰富的思想感情、优美的意境都是通过语言来表现的。诗歌的语言与其他文学样式的语言相比,更加凝练、优美,更具抒情性、含蓄性、跳跃性和感染力。古诗词语言从语音上分析,有音乐美、节奏美;从语义上分析,具体有语境表层义和特殊的深层义,有形象、情感、精练美;从语法上分析,有语序颠倒、语句跳跃、词语错位、词性活用、成分省略等,常常造成特别的艺术效果。语言风格更是呈现出多样的变化,如热情奔放、沉郁顿挫、委婉含蓄等等。

相关知识体系如下:

四、思想情感解答概括古典诗歌情感的题目,注重四个方面:

1.借助标题,理解诗歌感情。诗歌的标题,往往具有交代时间、地点、人物、情感倾向的功能。解答概括情感题,要注重对诗歌标题的把握。

2.借助注释,体会题干暗示。有些试题的题干中,命题者往往会给出相关的注释,比如作者生平经历、写作背景,相关词句的意思以及前任对该诗的评价等。这些注释内容多能够体现诗歌的情感。比如介绍作者,主要暗示本诗的写作风格,从中揣摩出本诗的感情基调;介绍写作背景,暗示诗人的创作动机及本诗的思想内容;介绍相关词语,暗示本诗的用典或意境;介绍别人的评价,暗示的是本诗的艺术特色(表达技巧)或本诗的思想内容。

3.借助题材,整体把握感情。不同的诗歌题材,表达的情感都大致相似。概括诗歌的思想情感,如果确定了诗歌的题材,在把握诗歌情感上会事半功倍。

4.借助意象,揣摩诗歌思想。

其中需要详细了解的是题材的分类及常见情感,以及常见意象(常见意象太多,在各复习资料中均有介绍,不再列出)。

另外,还有一些延伸题,比如考查诗人的态度,评价诗人的情感,以及对技巧、语言、情感、形象做比较性的鉴赏等等。这些题也可以以基础为依据进行分析。

当然,需要特别强调,这些只是基础,并不能完全在诗歌鉴赏中套用。我们需要做的,是把这些东西变成自己的,给自己的鉴赏提供一个大致的思路。

至于具体的鉴赏,还是要遵循诗歌“知人论世,以意逆志”的原则。在实践中不断夯实基础,提高鉴赏能力。

更多知识敬请关注“金牌小书童”,混迹省重点高中多年,愿与各位分享语文学习经验。(他们都说加个结尾效果好,我就加个试试)

考试中,语文古诗词鉴赏如何保证不丢分?

对于语文答题技巧,我来说一下我的经验!

古诗词的考试不管是对于初中还是高考,这个题型是必考的,很多同学觉得古诗题很难答,其实不管是语文的哪个板块都是有一定解题技巧的。而对于古诗这一块更是有很多模板和规律可循!我们一起来看看!

第一个:考试出题会考诗句表达诗人什么感情!这类题,其实是有意向词的,知道这些意向词,即使你不会,按着这个意向词去“蒙题”也是可以得分的!

那么有哪些意向词,我们需要了解呢?我将高中语文意向词整理成了电子版,我们一起来看看!

说完了意向,那么古诗中的题型和答题模板有哪些呢?我将古诗的题型整理成了资料包,一共5套,如果大家需要,可以点击我的头像,私信我,领取电子版,下面我们一起看!

希望以上的回答能帮助大家,高考加油

考试中,语文古诗词鉴赏如何保证不丢分?

做古诗词鉴赏要力求准确、全面,不丢分的话,有3点要求:

1、知识点非常熟悉。例如唐宋诗、宋词的阶段发展史;李白、杜甫等名家的每个人生阶段的代表作品;常见诗词中的意象、情感;……

2、题型思考角度清晰。

3、审完题后,选取角度正确的知识点并结合诗词文本理解组织语言。

古诗词量很大,有时会遇到不认识的诗人作品,有时遇到熟悉的名家作品,第一种情况就结合朝代来思考,第二种情况就结合对诗人的了解来思考。

一般教辅上都会有针对不同类型题型的解题思路和答题语言组织的讲解,也就是思考套路,但若想灵活运用,做到准确,还需在练习中进行古诗词分类总结,提炼词语表达。

一般常考诗歌题材类型:山水田园诗、写景咏物诗、怀古咏史诗、边塞征战诗等

分类总结:意象、情感、思想内容、表现手法、语言特点、景物描写……

考试中,语文古诗词鉴赏如何保证不丢分?

诗歌鉴赏,作为高考的一个传统题目,虽然需要考生在平时积累文学的素养了解诗歌语言。但是,诗歌鉴赏也是相对答题技巧比较明显,提分比较容易的模块。

诗歌鉴赏要注意诗歌八看。 看题目,看作者,看注释,看意象,看情感关键字,看典故,看技巧,看题干。

其中,最重要的是,看题目,看意象,看情感关键字。当然作者的经历,注释,以及其中的典故,也有利于理解诗歌,这一些也不能忽视。

题目一般介绍诗作的内容,告诉我们这首诗要写什么,了解内容再联系思想情感的分类就比较好把握,比如说:《送元二使安西》,从题目看,这是一首送别诗,那么送别诗的诗歌情感一般有依依不舍的离别之情,对朋友的劝勉。坦诚心志的告白,以及对离别之后的伤感。

分析诗歌中典型意象。意象是诗歌解读的密匙。典型意象一般具有典型的特征,比如月亮代表思念,思乡思亲。芭蕉梧桐杜鹃猿啼代表愁苦等等。了解意象的典型特征能够更好把握诗歌。

分析诗歌中情感关键字,往往这些个字就是感情的流露。比如《登高》中“万里悲秋常作客,百年多病独登台”其中“悲,独”,就是情感的表现。这样的字眼能够提示情感。

如果有注释结合注释能够了解其中写作的背景,个别词句含义,甚至作者特点都能帮助理解诗歌。

学习诗歌要多读诗多体味,也要认真记术语,把握答题技巧,这样才能更快高的提分。

考试中,语文古诗词鉴赏如何保证不丢分?

谢邀!

作为一名老师,在平时的教学工作中,我十分重视对学生的诗歌鉴赏能力的培养。值得欣慰的是,前段时间学生考试,诗歌鉴赏部分普遍答得很出色。那么到底该怎么保证语文古诗词鉴赏不丢分呢?这就要从短期或长期培养加以区分了。

从短期来看,想要培养一个学生的诗歌鉴赏能力,使他在考试中能够不丢分,这种可能性不大。但是,可以根据固化训练,使他少丢分还是有可能的。首先,我们了解诗歌多喜欢使用意向,来表达情感。(比如:“柳”、“长亭”等多表示离别的情感)那么,这些内容可以总结予以传授。再从抒情方法、表现手法以及修辞手法三个方面,分情况结合具体诗词加以分析。这样,从技巧方面应该会有所进益。

从长期来看,那就只有一点就是讲授和背诵相结合,贵在持之以恒。诗词曲赋这些古汉语,本来就和我们现代汉语有区别,且年代越久远区别就越大。比如,《离骚》、《诗经》等先秦文学让中学生来独立阅读必然会有一定难度。所以,这就很大程度上对老师的要求就更高一些了。

诗歌鉴赏其实就是培养学生文学底蕴,一个人的文学底蕴在某种程度上会影响三观的形成。所以,我们作为老师应该做好这方面的工作。

以上,是初心文社笔者采芹人的观点,欢迎诸君一起交流。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。