如何让作文起波澜,不再平铺直叙?

很高兴回答你的问题!😄

有波澜,才是大海;有起伏,才是人生!

古来文章亦如此,“文似看山不喜平”!试想一下,一篇文章,如果没有波澜起伏的情节,只是一味地平铺直叙,很难吸引读者,更别谈将其读完!

那么,如何让作文起波澜,不再平铺直叙呢?穆老师结合教学所得,给出如下建议,以供大家参考!

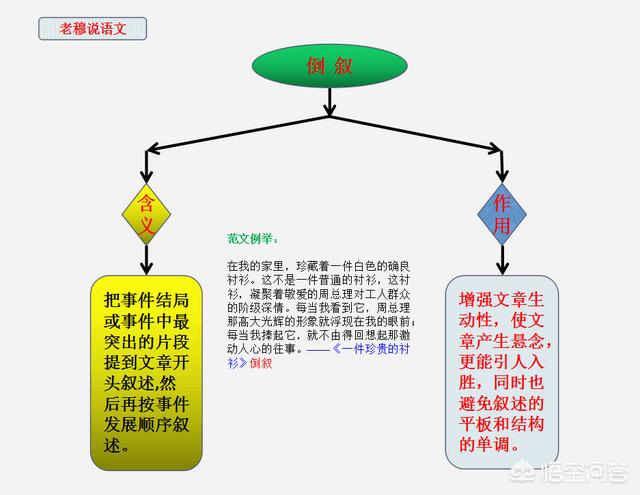

一【采用倒叙,有悬念感】

【概念简述】把事件结局或事件中最突出的片段提到文章开头叙述,然后再按事件发展顺序叙述。

【范文举例】《一件珍贵的衬衫》

在我的家里,珍藏着一件白色的确良衬衫。这不是一件普通的衬衫,这衬衫,凝聚着敬爱的周总理对工人群众的阶级深情。每当我看到它,周总理那高大光辉的形象就浮现在我的眼前;每当我捧起它,就不由得回想起那激动人心的往事。二【采用插叙,跌宕起伏】

【概念简述】当故事情节进行了一半的时候,突然间停止插入新的内容,等新的内容介绍完以后原有故事和内容继续。

【范文举例】《宽容》

那是我刚入学时,也是在水池旁,碰到了一个三年级的大姐姐。那个大姐姐比我现在还惨,那身漂亮的衣服被池中的污水染成了大花脸。三【欲扬先抑,形成波澜】

【概念简述】先表达对某物或某人的不满之情,通过一两件小事,突然转变看法,让情节有起伏。

【作文举例】《荔枝蜜》

先抑:蜜蜂是画家的爱物,我却总不大喜欢。说起来可笑,小时候,我有一回上树采花,不料让蜜蜂蜇了一下,痛得我差点儿跌下来。

后扬:蜜蜂是在酿蜜,又是在酿造生活;不是为自己,而是在为人类酿造最甜美的生活。蜜蜂是卑微的,却又是多么高尚啊!

四【误会冲突,掀起波澜】

【概念简述】在情节叙述中,设置一个“误会”或“冲突”,以此来掀起波澜,推动情节发展,吸引读者阅读兴趣。

【作文举例】《擦不净的挡风玻璃》

误会:服务员开始了第三遍擦拭。他小心翼翼地寻找着任何有可能遗漏的地方,但无论他多么仔细,他都找不到一点点污渍。这时候,司机压抑不住心中的怒火,吼道:“挡风玻璃还是脏兮兮的!我要告诉你的老板,不能让你再在这里干活了。你是我见过的所有擦车工中最没用的一个!”

原因:他的妻子伸出手来,取下了他的眼镜,她拿出一块纸巾,精心地擦拭着眼镜,擦干净后,又将眼镜戴在了他的脸上。男人看着一尘不染、干干净净的挡风玻璃,尴尬无比地一屁股坐了下来。

亲爱的同学们,方法就介绍到这里,其实方法还有很多,但适合自己的才是最好的,加油哦!

希望穆老师的回答能够帮助到大家!😄

如何让作文起波澜,不再平铺直叙?

我们总在强调看似颠扑不破的作文真理:文似看山不喜平。亦或者:删繁就简三秋树,领异标新二月花。

其实这只是给出了一个大而无当的粗略为文观点,并不是写作的宝典指南,不具备可操作性。

常写故事、常撰小说的人都知道,光凭一句两句放之四海而皆准的说辞并不能给自己的写作带来指引。上升到具体的可操作性层面,那要切实的拿出自己的文学观点和文字组合,进而形成切实的文本表达。

我这里不妨给出两个词:突遭变故 横生枝节

这个词汇一给出来,许多创作者就会顿觉眼前一亮,感觉凭空飞来一个灵感,溺境中抓住了一根救命稻草。其实大可不必。

这种创作上的节外生枝,其实很容易理解。但难点却也很突出——

很多人以此为机,完全撒开思维天马行空,杜撰出来的故事却很难丝丝入扣深入人心,就是没有正确把握这种突发事件的运用技巧和运行规律。既生硬又突兀,没有适时的、合理的、恰当的铺垫和引领,造成文本的冲突和败落。

文学技巧,其实不应作为单一的文字表述追求,而是要先行参透为文的道理和立意,使创作的框架一直沿循正确的文本理论模式。

一个单凭技巧取胜的文学文本,一次两次尚可出彩,日久天长,自然会露出它的短来,所谓狐狸的尾巴藏不了,早晚会露馅儿。莫不如早下功夫,在文学理论上多做探索,在文学造诣上多下功夫,这样才能使自己的文本创作始终处在一个合理的、恰当的文学时空之中,进而尽展其才,塑造出经典的文学形象。

图片来自网络

如何让作文起波澜,不再平铺直叙?

首先要把头和尾设计好,开头时要设置悬念,吸引人读下去;结尾时要意犹未尽,让读者有想象的空间。中间时要分层次及段落,细节描写一定要有。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。