古汉语没有标点符号,是如何断句的?

很高兴回答你的问题!😄

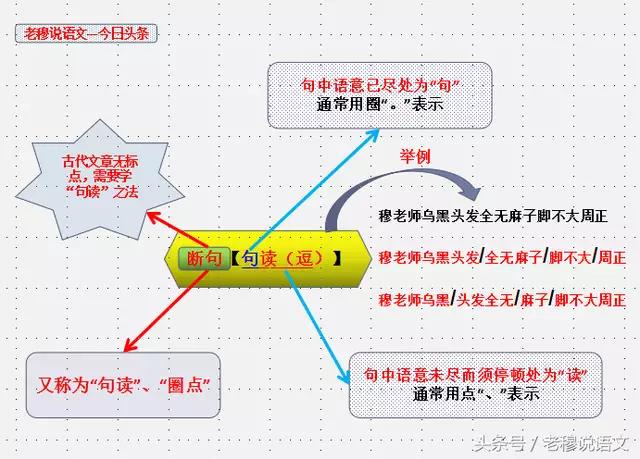

古人作文,没有标点,需明句读。若不懂句读之法,轻则闹出笑话、引起误会,重则引发官司,破财丧命。

穆老师不怕被开涮,就拿自己举例子吧!

断句题:穆老师乌黑头发全无麻子脚不大周正

正解:穆老师乌黑头发/全无麻子/脚不大/周正

误解:穆老师乌黑/头发全无/麻子/脚不大周正

看完了穆老师的笑话后,相信大家对“句读”的重要性有了更深入的了解。

试想一下,如果断错了,穆老师还能找到对象嘛?岂不是要孤老终生嘛?

今天,穆老师就来帮助题主解决这个困惑,学会句读(断句)技巧。

首先,我们先来了解一下,何为句读(断句)?如下图:

给你一段文言文,我们该如何下手呢?见下图:

具体答题步骤如下:

为了让大家更好的理解,穆老师特意选取了2017年江苏高考语文附加题的断句题,如下图:

题主,当你们考试遇到断句题时,千万不要慌张,想想穆老师教给大家的方法,相信你一定可以顺利答出来。

当然,一些常规的实词,特殊实词解释要懂,18个虚词用法要会,特殊句式要掌握。

希望穆老师的讲解能够帮助到大家!😄

古汉语没有标点符号,是如何断句的?

趣味解读文化,品质成就快乐!我是北暮!

大家都知道古文晦涩难懂,现在我们看到的大部分古文都是经过断句的。将我们的标点符号加到古文中,这样虽然还是很难理解,但是大大的减少了古文的难度。

那么古代的人阅读古文又是怎么断句的呢?就让北暮给大家好好分析一下吧!

韩愈有一篇著名的文章《师说》,这篇文章具体的阐明了老师的作用和关系,同样也提到了古代的断句!

彼童子之师,授之书而习其句读(dou四声)者,非吾所谓传其解其惑者也。句读(dou四声)之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。译文:那些孩子们的老师,是教他们读书,(帮助他们)学习断句的,不是我所说的能传授那些道理,解答那些疑难问题的。(一方面)不通晓句读,(另一方面)不能解决疑惑,有的(句读)向老师学习,有的(疑惑)却不向老师学习;小的方面倒要学习,大的方面反而放弃(不学),我没看出那种人是明智的。

这句话解释了古代如何断句的方法——句读。古代的人因为没有标点符号,所以古代的孩子学习不仅要学字词,还要学习句读,就是如何断句!

因为如果你一篇文章能不能弄明白,完全要看句读学的好不好。有些文章的标点点在不同的地方,就会有两个不同的意思。这时候就需要老师解惑了!

因此古代的断句,全部都是老师教的。教会之后你再读书完全就可以凭借自己以前学过的断句来自己理解了!

当然,古代没有标点符号,不能说明古代完全就没有符号! 比如有些古人在写文章时,为了不发生理解错误的情况,他们就会在有歧义的地方画一个“/”以此来表示这地方是断开的!

后来也逐渐有了一些符号,比如圆点、顿号似的点、三角、方块等各种类型。而古人也借助这样一部分符号来完成断句!

放在最后的总结古代即使没有现在的标点符号也能够让文章读起来更容易。

他们主要借助三点:

- 句读。由老师专门讲解,告诉你在哪个地方应该断!

- 虚词。各种之乎者也的虚词,也让文章变得更好理解。

- 符号。少部分的符号也能够使文章断开。

我是北暮,喜欢我的回答就点赞关注吧!

你认为古代是如何断句的呢?欢迎评论区留言!

(本文为北暮原创,并全网发表!转载请注明出处!擅自抄袭洗稿者,将默认承担千字千元赔偿!

古汉语没有标点符号,是如何断句的?

中国古代确实没有统一的标点符号。

即使古代没有标点符号,但也有别的办法断句。根据出土的文献显示,简牍上的文字,遇到书写者预计阅读者有可能产生歧义的地方,就会画一短横,表示在那里点断,免得读者不明其意。参照《上海博物馆藏战国楚竹书》《清华大学藏战国楚竹书》《马王堆汉墓帛书》中都出现过,并且是比较普遍的。

在传世书籍中,这种标点就更多了,有圆点、顿号似的点、三角、方块空格……多种形式,有的和现在的符号非常相似。而且在滁州学院图书馆中,有一些比较老旧书中的图片也可以看出,那是的断句多数是用“空格键“表示。

所以说,即使在中国古代没有比较系统的标点符号,但是我们伟大的古人依然发明了好多的断句以及标记的方式。这不仅体现了中华文化历史悠久,更表现出中华先人的智慧和创造力。

古汉语没有标点符号,是如何断句的?

古代虽然没有标点符号,但也有别的办法断句。

根据出土的文献显示,简牍上的文字,遇到书写者预计阅读者有可能产生歧义的地方,就会画一短横,表示在那里点断,免得读者不明其意。这点在《侯马盟书》《上海博物馆藏战国楚竹书》《清华大学藏战国楚竹书》《马王堆汉墓帛书》中都出现过,而且出现得很频繁。

在传世书籍中,这种标点就更多了,有圆点、顿号似的点、三角、方块等各种类型,非常丰富,有的和现在的标点几无区别。出土竹简中,还经常出现一个墨迹浓厚的符号,有点像现在的“乙”字,表示这段全部完结,要另起一行记述他事。楚辞之外,出土竹简中还经常出现用两短横表示的重文符号,表示这个字其实是记载两个字的,但用法很复杂。比如《侯马盟书》:“熊章自质于君所=敢偷出入赵尼之所=及孙=。”这句里的三个两短横,都是重文符号,应该释读为“熊章自质于君所,所敢偷出入赵尼之所及子孙。”也就是说,第一个“所”字后的重文符号,表示这个“所”字代表两个“所”字。第二个“所”后面的重文符号又不同,因为原文“之所”两个字写得很紧密,只占一个字的位置,所以这个重文符号表示它代表“之所”两个字。第三个“孙”后的重文符号,则代表“子孙”两个字,因为“孙”这个字包括“子”字,为了节省笔画计,干脆就合并到一个字形。

不过,古代也有很多书确实没有标点符号,但也不影响阅读,为什么?因为古书很多虚词,比如“之乎者也”都是表示应该句读的位置,相当于提示:要断句了。但也有不少情况既无标点,又无虚字,就要靠现代的人去猜了。只是在当时,肯定不影响理解,否则,就起不到文字该起的作用了。我们现在愤怒没有标点,是因为我们文化水平低,读不懂罢了。

古汉语没有标点符号,是如何断句的?

学会古代汉语中的虚词用法。如之乎者也……

例:《陈涉世家》中,陈胜者阳城人也。断句:陈胜者,阳城人也。

古汉语没有标点符号,是如何断句的?

有篇奇文《施氏食狮史》,通篇shi音:

石室诗士施氏嗜狮誓食十狮施氏时时适市视狮十时适十狮适市是时适施氏适市施氏视是十狮恃矢势使是十狮逝世氏拾是十狮尸适石室石室湿氏使侍拭石室石室拭施氏始试食是十狮尸食时始识是十狮尸实十石狮尸试释是事。

这是我国著名语言学家赵元任先生的一篇文章。

古人读书,要读得懂,就必须要懂句读。句读,大概齐和现代英语的语感差不多。要先大概知道全文什么意思,再根据平时的文学素养的积累,加上“之乎者也”虚词的帮助,点断句子,最后就能理解全文了。

《施氏食狮史》加了标点:

石室诗士施氏,嗜狮,誓食十狮。施氏时时适市视狮。十时,适十狮适市。是时,适施氏适市。施氏视是十狮,恃矢势,使是十狮逝世。氏拾是十狮尸,适石室。石室湿,氏使侍拭石室。石室拭,施氏始试食是十狮尸。食时,始识是十狮尸,实十石狮尸。试释是事。

嗯,真香😂😂😂😂😂

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。