湿气重的人一定会有齿痕舌吗?

湿气重的人一定会有齿痕舌吗?医生提醒:这3种齿痕舌,要警惕

对于齿痕舌方面的问题,在我以前的内容中也经常讲到。在很多人看来,一旦舌头边沿常常伴有齿痕出现,就认为一定是湿气所致。于是,当自己在镜中观察舌头,发现了齿痕,就会立刻警觉起来,怀疑自身是否已被湿气侵扰。

我想说的是,在日常生活中,舌头边沿有齿痕的人不在少数。但是这类患者中,有相当一部分患者,并非一定是体内湿气重。因此,我们不能把舌边沿有齿痕这个事儿,当做体内有湿气的充分必要条件。

这其中的道理也很简单,因为有相当多的一部分舌边有齿痕的人,则属于先天性齿痕舌。这类人的齿痕基本长期存在,总是无法消解。不过这类人的舌体并不见得有多胖嫩,他们除了舌边有齿痕外,并无其它异常。所以,这类齿痕舌也就不具备临床诊断意义了。

那么,哪一类的齿痕舌,才说明身体出了问题呢?

第一大类:若是舌体比以往偏大,舌体较胖,颜色看上去也显得比较嫩,其实这就是胖嫩舌伴随齿痕。

一旦有上述情况的发生,则多表明体内阳虚湿盛。这也就是说,这类人本身存在脾肾阳虚,从而无法运化体内的水湿,水湿之气就把舌头给“憋大”了。最终就形成了这种舌头边的齿痕。而这种异常,是值得重视的。

这患者其主要表现为畏寒肢冷、腹泻便溏、神疲乏力、舌苔白腻等表现。

第二大类:若是舌体颜色淡红,看上去也比较娇嫩。舌体并不怎么胖大,但是舌体边沿却有着齿痕。这就需要多考虑为脾虚或者气虚,抑或是气血两虚。这一现象的发生也是病态的。

这类患者多表现为全身乏力、面色无华、头晕失眠等情况。

第三大类:若是舌体颜色表现为红而肿胀,甚至是胀满全口,且舌边有齿痕。这就要考虑是否为湿热痰浊阻滞所致了,而这也是病态的。其主要表现为可能伴随湿热之象,就比如说舌苔黄腻,痰多、尿黄等。这就需要清利湿热了。

当然,以上的三大类情况,还需要结合全身状态。也就是说,在辩证此类问题时,就需要把舌象和全身状态结合在一起观察,才能确定身体是否出现了问题。

遇到这类问题要如何应对?

遇到此类情况,我们可以参考借鉴国学大师南怀瑾老先生的一则外用验方——肚脐贴。

原方配伍很是简单,仅仅只需三味药:花椒,桂圆肉和艾绒。想要在家自制,就可以多准备一点原料。将其全部捣碎后,再揉制成丸密封保存。每天在睡觉前,取出一粒放置在肚脐上固定,第二天起床后,再取下就可以了。

在肚脐处用药,是因为利用了肚脐的吸收和传导之能。因为小的时候,正是通过肚脐在母亲那里获取营养的。

因为在中医看来,肚脐处是任脉上的一处要穴,我们将其称之为神阙穴,且与我们的经络有着非常密切的关系。同时也有着“十二经络之根、呼吸之门”的称呼。

当然,要是不想自己动手制作,也可以直接使用成品的同仁堂肚脐贴。若要自行制作,我们只需要在以上的基础上,再加入养血、助眠。安心神的酸枣仁,以及补益肝肾、益精养血的枸杞就可以了。这样就可起到温补脾阳、去湿邪、健脾胃,同时还有助眠的作用。

湿气重的人一定会有齿痕舌吗?

临床副主任中医师专业解答,喜欢就关注一下吧

我的回答是不一定。

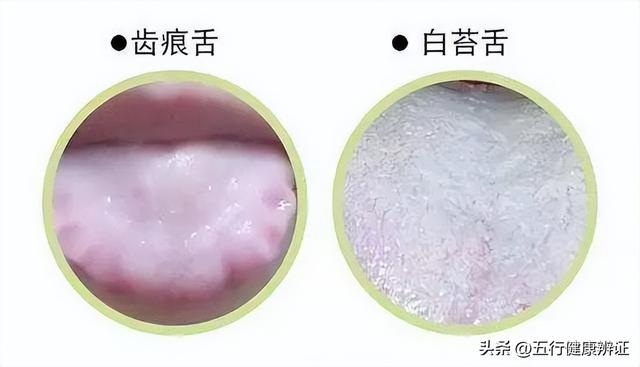

齿痕舌是气虚的表现,而湿气重一般反映在舌苔上,主要表现是舌苔白而且厚厚一层,以致看不见舌底,中医称之为白厚苔。由于气虚的人,尤其是脾气虚,导致水湿的代谢出现障碍,容易产生湿气,所以脾气虚常常兼有湿气,这种人的舌象就会表现为齿痕舌、白厚苔。可以这么说,齿痕舌容易兼有湿气,但湿气重未必都能见到齿痕舌。

湿气可以分为三种类型。1.脾虚湿滞。

因为脾主运化水湿,脾气虚则水湿容易停留在体内。这种人的舌象常表现为舌体胖大有齿痕,舌苔白厚,同时还有食欲不振,容易疲劳,乏力,精神差,大便溏等症状。

治疗主要是健脾祛湿。可用参苓白术散或香砂六君丸之类的方子。

2.寒湿。

这种人舌质淡或淡红,苔白厚且水滑,感觉舌头上的水要滴下来一样,平时怕冷,口不渴,手脚不温,胃冷痛,容易腹泻。

治疗需要散寒化湿。可以选用藿香正气散、平胃散或附子理中丸之类的方剂。

3.湿热。

这类人舌质红,苔白厚或黄厚,口渴,但不想喝水或喝水不多,汗多,胸闷,头重,四肢困重,腹胀,大便粘滞不爽(解不干净,粘厕所)。

治疗方法是清热利湿。一般可用三仁汤或王氏连朴饮。

所以判断有没有湿气,看舌象是很重要的,既要看舌苔,也要看舌质,还需要结合其它症状来综合分析,不能一概而论。

原创不易,喜欢就请关注、点赞和转发吧

(沈祥立,2021年元月24日)

湿气重的人一定会有齿痕舌吗?

未必。

“湿气重就会有齿痕舌”,严格来讲,这种说法是不准确的。

事实上,气虚、气败、气不畅才是齿痕舌形成的关键。但是,由于大多数人已经形成了这样的观念,所以在这里也不打算再做纠正,只说湿气与齿痕舌的关系。

湿气是什么?湿气是有形的阴邪,湿浊黏腻粘滞,它阻滞气机,影响气血运行。

气不行水,水失运化,形成的潴留上浸于舌,舌体就会变胖。气虚、气败、气不畅,则难以维持舌体本应具有的形体及弹性,肥舌抵诸齿际,延齿缝瘫溢,于是形成了齿痕舌、

但是,湿证未必一定出现齿痕舌。

湿证有很多种,除很多人知道的湿热、湿寒、痰湿以外,比如黄症、瘅症、伤湿甚至脚气,还有某些分型的冠心病,在中医里也都属湿证门。

但是患有脚气或是冠心病,难道一定有齿痕舌吗?当然不是。

湿气再重,一定要有水逆的情况,水湿上泛浸淫于舌,才会有齿痕。

导致齿痕舌的病型,我以前曾经说过,分两大类,一是气虚,一是阳虚,都可伴见湿气重的情况。《中医病理研究·舌象形成机理探讨》就说,“齿印为阳虚、气虚的临床表现,多伴见于胖嫩舌与淡白舌。

气虚者,就是以上说的那种,气不行水,水失运化,潴留浸舌。其舌边齿痕多因久病气虚,思虑过度,劳伤心脾,临床表现为:气短、自汗、面色不华,稍劳或活动后加重;若脾气虚弱,则纳食减少,腹胀便溏,四肢乏力,气短懒言。

气虚形成的齿痕舌,总的特征是舌质浅淡,舌苔薄白,舌体胖嫩,舌边齿痕,面色不华,气短懒言,倦怠乏力,自汗,饮食减少,食后腹胀,大便溏泻。治宜大补中气,临床常用药如补中益气丸。

阳虚者,阳气衰败,令营血失充,生化不足,气血行之无力,不能上营于舌体。这种情况的特征是,舌质淡白,舌面湿润多津,或舌面水滑,舌体圆大胖嫩,面色苍白或青黑,神疲乏力,倦怠嗜卧,口淡不渴,纳呆食少,腹中冷痛,得温则舒,畏寒肢冷,尿清便溏,或见浮肿。治宜辛温补阳,临床常用药如四逆加人参汤。

常见湿重而导致齿痕舌的情况有:

1.脾胃虚寒湿盛

特征:舌质淡白,舌苔湿润

治宜温中散寒,和胃健脾,降逆祛湿。临床常用药如六君子丸、丁萸理中汤等。

2.脾气虚湿盛

特征:舌淡,苔薄白而颗粒粗松,舌有纵裂纹

治宜健脾补肺益气。临床常用药如六君子丸、补中益气丸等。

3.气虚血瘀湿盛

特征:舌淡紫晦暗,苔薄白水滑

此种情况多痰饮内停,治宜益气温阳、补肾化瘀。临床常用药如参苓白术丸(水丸)、阿魏酸哌嗪片等。

4、脾虚湿热阻滞

特征:舌淡红带紫,苔白腻而转淡黄,较湿润

治宜治宜健脾祛湿清热。临床常用药如八珍汤、补中益气丸等。

湿气重的人一定会有齿痕舌吗?

我们平时说湿气重不重,会通过看舌苔来判断,看看舌苔腻不腻,不是看是否有齿痕舌。齿痕舌说明舌体胖大,而引起舌体胖大的主要原因是脾虚,但脾虚不代表有湿气重。或者热度内盛导致舌体肿胀,舌头压在牙齿上也会留下牙印,所以看舌质是看不出湿气重不重的,那如何看湿气重不重呢?今天我们来聊聊这个话题。

我们说湿气重的人会表现出沉重感,这是因为湿邪的特点导致的,湿邪的治病特点就是沉重、晦浊、黏滞感。比如出现头重如裹,四肢沉重,酸软无力,面色晦暗或油腻不干净感,皮肤潮湿不干净、粘腻,大便黏滞不爽等等。有这些表现的人,一定是湿气重!

那湿气重在舌苔上有什么表现呢?主要看舌苔厚不厚、滑不滑、黄与白,怎么理解呢?我们正常的舌苔是薄白苔,就是可以透过舌苔看到舌体的颜色,这是正常的舌苔。如果舌苔变得厚厚一层,无法看到舌体颜色,那舌苔就是厚的了。一般厚的舌苔有两种表现:

一种是腐苔,豆腐渣样的,一刮就可以刮下来的那种。胃口好的健康人也可以出现腐苔,但往往腐苔代表的是热证,比如食积、痰浊、湿热等。

还有一种是腻苔,粘腻腻的,刮不下来,腻苔的病症和腐苔差不多,也常常见于食积、痰饮、湿浊、湿温。

比如晚上吃夜宵、大鱼大肉,第二天早上起来舌苔就厚厚的一层,腐苔或腻苔,这种很有可能是食积或有湿热。如果还有上面说的那些比如四肢沉重、大便粘腻等等,那就是湿气重了。如果没有其他症状,只是拉出酸臭、未消化的食物,那就只是食积了。

那舌苔滑不滑怎么看呢?正常的舌苔气血津液未伤,所以舌苔湿润而不干燥;也不会因为水湿过多而出现水水的、滑滑的苔。如果舌苔看上去滑滑的,感觉都快要滴水的那种,就是水湿比较重,常常见于寒证和痰饮水湿病证。痰饮水湿在中医都是属于湿,需要温阳化气的药物去除体内的湿邪。当然滑苔往往会和腻苔同时出现,就是滑腻苔,看上去感觉能反光、腻腻的一层,这些都是可能湿气重的表现。

那么看舌苔的黄与白是怎么回事?这个主要是看是寒湿还是湿热。正常苔的颜色是薄白苔,但是如果体内湿热重的话,苔就会出现黄腻苔。如果是寒湿化热,热不明显,但阴津伤得明显的话,也可以出现白厚苔或白腻苔,但这个苔会偏干而不水润。所以湿热可能出现黄腻苔或白腻苔,不要一看到白腻苔就说自己寒湿,要用温热药去寒湿。而寒湿的苔不会黄,要么白腻苔,要么水滑苔。

此外,临床上还有灰苔和黑苔,这个相对较少见,一般是病情较重,如果苔水润的话,可能是寒湿引起的,如果苔灰、黑而干燥,往往是热盛津亏。

总结一下,湿气重不重可以看舌,但应该是看舌苔而不是舌质,齿痕舌可能是脾虚而不一定是湿气重。看舌苔先看厚不厚,舌苔厚腻或腐都是可能湿气重的表现,需要结合身体其他症状(上面有介绍)才能判断;然后看舌苔滑不滑,如果舌苔水、滑,那都是湿气重的表现,且多为寒湿;最后看舌苔颜色黄与白,黄腻为热,白腻却不一定为寒。对于最为常见的白腻苔,可能是寒湿也可能是湿热,一定要注意看苔干不干,以及身体其他症状才能准确判断。

湿气重的人一定会有齿痕舌吗?

您好,齿痕舌是湿气停滞在体内的典型舌象,一般是比较严重的脾胃湿滞才会出现舌边齿痕,因为脾胃湿气初起的时候,水湿停留在体内会充斥舌体而发生舌体增大变胖,胖大的舌体经过长期的牙齿挤压就会出现齿痕舌,齿痕的出现说明湿气存在于体内的时间较长,程度较重,关于湿气的具体判断还要结合脉象和症状表现,才能对湿气的部位,轻重给予明确的诊断。什么是齿痕舌像?

齿痕舌是指舌体边缘出现牙齿的压痕,每个压痕连接在一起后形成波浪样大锯齿的形态,齿痕的形成基础是舌体胖大,舌体胖大的原因是水湿内停后上冲于舌体,所以说舌体胖大是湿气初起的舌象,出现了齿痕就说明水湿内停的时间较长,程度较重且复杂。

正常健康体质人群的舌体大小适中,灵活红润,舌苔厚薄均匀,形成健康的“淡红色,薄白苔”的舌象,古人形容为“舌红似莲花”,整个舌体的部位分类是舌尖部属心肺,中部是脾胃,边缘属肝胆,根部属肾,如果齿痕舌伴有舌体中部出现厚腻舌苔多数脾胃水湿内停,根部舌苔增厚多与肾气不足有关。

综上所述,人体发生轻度的湿气停滞往往不会出现齿痕舌象,齿痕舌的出现多提示严重的水湿内停,齿痕舌需要结合个人的病因和症状来判断湿气的发生部位和发展转归。

水湿内停的病因和症状特点运动的水属于人体的体液,供人体的代谢所需,在水液代谢过程中肺脾肾三脏发挥着至关重要的作用,《内经》说“肺为水之上源”,“脾主转输水液,肾者主水”,水液需要脾的升清,肺的宣发肃降,肾的代谢排泄来完成正常的生理活动,肺脾肾三脏失调均可引起水湿内停,其中,脾肾失调水湿内停最容易出现齿痕舌。

饮食不节,生冷食物食用过多,脾胃阳气受损,或者久在寒湿环境,寒湿损伤肾气,水液无法运化代谢就形成了湿气,湿气停在脾胃常导致腹泻便溏,腹胀嗳气,大便粘腻,口水增多,水湿充斥舌体形成胖大舌,胖大舌经牙齿反复挤压导致舌边齿痕,舌苔厚腻,如果出现了这个舌象多提示水湿内停日久,常有困倦乏力,头脑不清,周身困重,咽喉堵塞,呼吸气短,脉象缓弱等水湿影响全身的表现。

如果受到寒湿环境影响后,出现腰部冰冷怕凉,遇热缓解,伴有齿痕舌,腰膝酸软,多汗怕热,大便粘腻,脉象沉弱多与肾气不足,水液停滞有关。

中医临床发现病人出现齿痕舌象需要结合脉象和症状表现,综合分析是脾胃失调还是肾气亏损导致的水湿内停,脾胃失调以健脾胃化湿为主,肾气亏损以补益肾气,通利水湿为主。

总结在日常生活中,如果发现自己有齿痕舌象,首先要从生活方式找原因,例如存在饮酒,熬夜,过食生冷,运动量过少等诱因要尤为注意,没有临床症状不必担心,注意生活方式即可,如果出现了明显的症状就要请专业的医师给予诊断调治,单独从齿痕舌或者胖大舌还无法准确的确立湿气,整体分析才可以正确判断。

最后,希望我的回答对您有帮助。

备注:大家好,我是中医朱旭阳,文中参考了中医理论著作,结合个人经验,图片来源于网络。

湿气重的人一定会有齿痕舌吗?

许多人的舌头两边会出现牙齿的压痕,中医称之为齿痕舌。一般人认为齿痕舌就是湿气重,然后去吃一些除湿气的食物或药物。但湿气重只是其中的一种情况,出现齿痕舌还有可能是气虚、阳虚或者气血两虚等情况。

水湿壅盛一般湿气重或痰湿的人群,出现齿痕舌多表现为舌体胖大肿胀,从而挤压牙齿出现齿痕舌,同时其舌质淡白、且舌苔白腻。

诸湿肿满,皆属于脾。 ——《黄帝内经》

湿气重的人群,其根本还是由脾阳气虚所引起的。这类人群多表现为体型肥胖,尤其腹部胀满,且多出现水肿的情况。

湿气重,也要分为寒湿或湿热。寒湿人群多因水饮内停,瘀积体内导致的。而湿热人群多由阴虚导致,会出现舌质红、苔黄腻,有头痛身重、口苦口臭、尿黄短赤等症状。

脾气虚弱湿气重的人群的根本就是脾气虚弱,中医认为脾主肌肉。如果脾气虚弱,则舌头肌肉变得痿软无力,从而触碰牙齿,形成齿痕舌。

临床当中,气虚现齿痕舌的情况要高于湿气重。中医认为,脾为后天之本,气血生化之源。现代人群多因为饮食无节制,运动缺乏,熬夜、加班等原因,从而消耗身体正气,导致气血无力运行。一般表现为倦怠乏力、少气懒言、四肢冰凉、恶风怕冷、食少便溏等。

气血两虚除此之外,有部分人群为舌质较嫩、舌色淡红,舌边有轻微的齿痕。

从中医的角度来看,气能生血,气血同源。而气虚时间久了则会影响血液运行,从而出现气血并虚之症。这类人群多表现为面色无华、皮肤干燥、头晕目眩、失眠多梦、毛发爪甲干枯、口唇色淡等症状。

气血郁滞舌边缘凹凸不齐如锯齿状者,为肝脏气血郁滞。

——《中医临证备要》

临床上还有一种情况为气血瘀滞,这类人群舌体无胖大,且比较干枯,多为瘀血的情况,这类人群以健脾祛湿的方式则无法对症治疗。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。