为什么电瓶电压设计成12伏,而不是10伏或20伏整数?

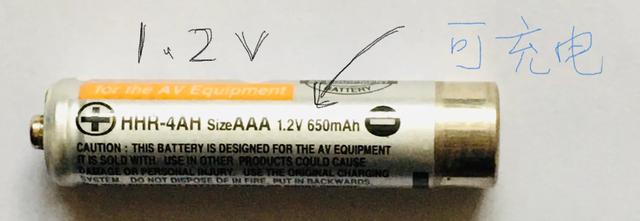

1⃣️因为铅电瓶每格2V、锂电池每格1.2V、干电池每节1.5V、这是电池不同性质决定的自然条件,所以电池组就通过并联决定电池的电流,用串联决定电池的输出电压,加大并串联就增大了电池的Ah。

2⃣️为何一般铅电瓶选用12V输出,因为12是2、是1.5、是1.2的公倍数,不管什么性质的单个电池都可经串或并达到12V电压。所以不同电压的单节电池都可串联为12V电器提供电源,各种用电设备也就制造成通用的12V供电。

谢谢!

为什么电瓶电压设计成12伏,而不是10伏或20伏整数?

为什么电瓶电压设计成12伏,而不是10伏或20伏整数?

答:因为这些都是早在一百多年欧洲工业革命时,就已经形成了的一个大家公认标准。事实上要搞成10V就要用5个单体电芯串联组成。追根溯源没有一个标准答案,估计那个年代的物理学家们的智力是我们现如今人不能相提并论的。

一百多年前直流电、交流电、电动机等的发明为今天的发展奠定了科学的基础,铅酸电池是1859年,法国物理学家普兰特(GastonPlante)发明了铅酸电池,阳极为铅,阴极铅氧化物,硫酸溶液为电解质。利用铅不仅仅做到了极低成本,还能够提供12V的直流电压,并且能够循环充电使用,这类铅酸电池被后来的工业革命广泛使用。

事实上铅酸蓄电池的12V电压是由六个单体电池串联得来的12V直流电压,它的容量为安时,通常以安培·小时为单位(简称,以A·H表示,1A·h=3600C)

说到这里大家会疑惑,单体铅酸蓄电池为什么只能够做到2V,而不是电压更高到3V或者是4V呢?

铅酸蓄电池的电动势没有办法达到3V,这是因为硫酸溶液电解质的主要有水(H₂O)参与的电化学体系中,铅酸电池的电动势已经达到极限值了,要使单格电池达到3V以上的电动势,必须硫酸溶液中的水的含量,没有水参加硫酸溶液,而100%的浓硫酸的腐蚀能力主要来自强氧化性和脱水性,但是因为没有水,所以没有酸性腐蚀。也就不能与铅金属起化学还原反应了。而整体12V蓄电瓶需要充电器的电压为14.875V,就已经达到极限值了,这样计算出来的单格电池电压为2.479V。

另外,铅酸蓄电池的正常参数为:硫酸溶液的水混合后的电解液的密度为1.285g /cm ³(20℃),单个单格电压才可以是2.1V。也就是说铅酸蓄电池的最大电动势大约等于硫酸比重+0.85。从这个公式来看,要想提高电动势就得提高硫酸的比重,但是硫酸比重提高后,它的腐蚀性增加了,与此同时又带来单体电瓶自放电现象增大了,电池内阻r也随之加大了,负载连接后的放电能力减弱了,这些都是副作用。

另外,铅酸蓄电池的空载电压的高低决定了蓄电池的容量,例如充满电的铅酸蓄电池,在静态时的开路电压13V以上,电池里面的剩余容量安时大约为100%,假如此时开路电压为12.9V,那么电池容量只剩下90%,如果开路电压更低,它的容量就大幅度下降。

知足常乐2022.6.28日于上海

为什么电瓶电压设计成12伏,而不是10伏或20伏整数?

为什么电瓶电压设计成12V,而不是10V或20Ⅴ的整数?这是由铅酸蓄电池特点决定的。

从理论上讲,把两种不同的金属放入电解液中,都可以构成原电池,只是电压不同而已。以前曾有过报导,有人镶牙后感到头疼,就是由于口中镶了两种不同金属材料假牙,在唾液作用下产生电流所致。

实际上12V的电池也并非正好12V。因为铅酸电池的电压是2.1V,12V蓄电池内部是由6个电池串连而成,所以电压应为12.6Ⅴ。早年间的小灯泡有6.3Ⅴ规格,就是为3个铅酸电池串连而设计的。

我们现在经常接触到的镍氢电池1.2Ⅴ、锂电池3.7V,也是由电极材料决定的,无法改变。为滿足社会对1.5Ⅴ电池的需求,有的锂电池厂家还专门为它配置了降压电路,使其外观和普通1.5V干电池完全一致。由此可以看出,能达到1.5V输出的蓄电池材料还是很难找的。

电池定为12Ⅴ还和广泛使用的1.5V干电池有关,现在电池电压已形成标准化系列,比如1.5、3、4.5、6、9、12、15V等,都是1.5Ⅴ的倍数,其中同样没有10和20V标准。所以铅酸电池的6V、12V也是和这一系列电压兼容的需要。以上是我的回答。

本头条号每天都有更新。欢迎评论,关注、点赞!

为什么电瓶电压设计成12伏,而不是10伏或20伏整数?

看了各种回答,其实都是错的。文中所说的电瓶通常就是铅酸蓄电池的俗称,铅酸蓄电池单体正极和负极在小电流放电时的工作电压大约是2V,所以,每个单体标称电压定为2V。只有1个单体的铅酸蓄电池为2V,2个单体的为4V,以此类推。市面上有2V、4V、6V、8V、12V的铅酸蓄电池,甚至还有16V、24V的,唯独没有10V的,原因是铅酸蓄电池内部有两种排列结构,一种是所有单格按同一个方向排列,比如1X6结构就是6个单格按同一个方向排列,另一种结构是内部单格像U形一样分两排绕回来,比如2X3结构就是一边3个单格,2排并列。这种2排并列的结构就无法出现5个单格也就是10V的电池。其实用1X5的结构是可以做出10V的铅酸电池的,但为什么不这样做呢?因为当初铅酸电池最早主要用于启动车辆,需要统一一个电压,不能这个厂的系统是12V的而另一个厂的是10V的。12V的可以兼顾1X6结构和2X3结构,所以就统一成12V了。后来,铅酸蓄电池也进入到其它工业领域,开始出现2V、6V的电池,4V和8V的也有但很少,10V的则一直没有,因为它距离12V和8V很近,结构又没有优势,所以就没有存在的意义了。

为什么电瓶电压设计成12伏,而不是10伏或20伏整数?

为什么汽车电瓶电压为12伏,而不是10伏或者20伏?我觉得这个问题可以从两方面解答。

1、汽车电瓶的自身特性因为蓄电池本质上是一种化学储能设备,充电时把电能转化为化学能,放电时把化学能转化成电能。而电压来自于化学反应时产生的电势能。

由于不同类型的电池其正负极材料和电解液类型不同,所以在发生化学反应时产生的电势能就不同,因此电池的电压也就不同。

家用车的电瓶属于铅酸蓄电池,正极为氧化铅,负极为金属铅,电解液为稀硫酸,标称电压为2伏。意思就是说你用一个容器装上稀硫酸,再放入氧化铅和铅当正负极使其发生化学反应,产生的电势能就是2伏。这个电压与反应物的数量无关。也就是说就算你用一个大水池装满稀硫酸,再用非常大的氧化铅和铅块做正负极,得到的电压仍然是2伏,只是电池容量增大了。

家用车电瓶电压为12伏,因为电瓶内部塞了6个铅酸电池单元,每个单元的电压为2伏,6个串联起来就是12伏了。

所以说汽车电瓶的电压只能是2的倍数,具体多少取决于用电需求。

2、汽车的用电需求家用车电瓶电压为12伏,10伏的电瓶肯定不行,因为起动机这一关就过不去。但是理论上来说12伏、14伏、16伏都是没问题的,为什么只选择12伏呢?

我觉得这主要是因为早期使用的就是12伏的系统,并且成了标准,一切与家用车有关的电器设备都是按照这个标准去生产的,而且各种车用电器的标准和规范也都是以12伏系统为基准测试发布的,而且沿用很久了。如果随意更改的话所有相关的设备和标准都要变更,这个成本就比较大了。而目前12伏系统并没有明显的短板,因此在没有特殊需求的情况下肯定还是维持现状最好。

3、为什么汽车电瓶实际电压往往大于12伏?虽然家用车电瓶规格为12伏,但实际上我们测量时会发现电瓶电压往往会高于12伏。这是为什么呢?

其实原因很简单,因为铅酸电池放电时产生的电势能和电解液密度有关,电解液密度越大产生的电势能就越高。由于充满电时电解液密度最高,所以此时电瓶电压最高。随着电瓶的使用,电解液不断被消耗,密度逐渐降低,产生的电压也会越来越小。

为什么电瓶电压设计成12伏,而不是10伏或20伏整数?

刚好我是学这个专业的,可以说几句。

为了让大家都能够听明白,下面都是用相对非专业术语来描述,专业人士请勿太较真。

我们说的电瓶,其实都是由一个一个电池连接起来的,原来早期的蓄电池一般是铅酸蓄电池,一个电池大约是2.1V左右(我们简称为2V)。那么,要提高电压,只能是一个电池接一个电池连起来使用。

有人会说,不对啊,我们平常用的干电池不都是1.5V一个吗?也没错。这个电压是与制作电池的材料有关系的。铅酸电池是2.1V,锂电池是3.7V,镍氢电池是1.2V。

早期蓄电池只有铅酸这种。所以,制作这个标准,可能就是以这种为准了。

一个电池2.1V,我们简称2V,如果定为10V,是5个串一起,那只能是摆在一排,如果放两排就不整齐了。因此,可能就定为12V,这样,6个是偶数,比较好摆放。同样,24V也是一样方便。

说到这个规则的制定,现在还真没有一个标准的答案,只能是这样推测。

说到电池连接,这又有两种连接的方式。一种是串联,一种是并联。

我们说,如果要获得更高的电压,就要多个电池串联起来使用。比如:一个电池是2V,那象我们汽车的启动电池12V,就要6个电池串联在一起使用。同样,象有的电动摩托车是48V的,就要24个电池串联使用。当然,如果是锂电池,一个电池就3.7V,,就不用串联这么多了。具体多少自己可以计算一下。

这里还有一个容量问题,刚才说了要获得高的电压需要串联,理论上来说,只要你有足够的电池,就能够获得足够高的电压。

但容量就不一样了。我们手机的说明书中描述电池都是这样的:3500mAH,5000mAH。这什么意思呢?这是描述电池容量的单位。叫安时。安时就是一安培的电流可以放电一小时。mAH就是毫安时。

那么3500mAH是什么概念呢?就是如果用3500mA这样大的电流放电,能够放电1小时。当然,如果你用350mA放电,就能够放电10个小时了。如果你用35mA放电,就能够放100小时。这是理论上的数值,实际上使用中会略有偏差。

所以,我们看电池的容易,也就是说这个电池大不大,要看这个mAH,而不能看电压。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。