西周的都城到底在洛阳还是西安?

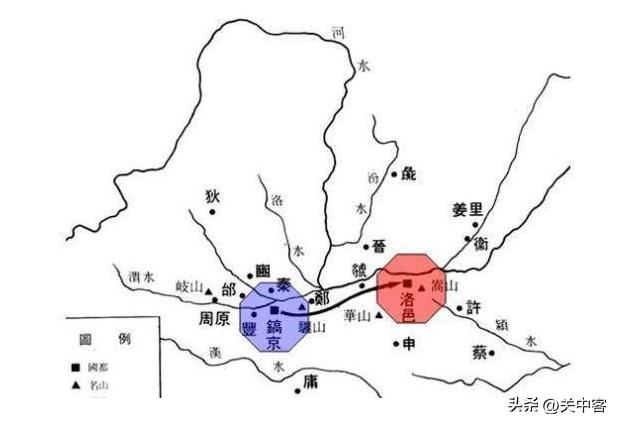

西周时期的都城建置,是东、西两都制,即首都宗周丰镐(位于今西安),陪都成周洛邑(位于今洛阳)。所谓陪都,就是在首都另外设置一座都城,称为“两京制”。大部分学者将西周初年洛邑视为历史上陪都建制之始。自此以后,历代王朝均以西周的都城建制为范本,推行两京或多京制。

周族有着悠久的历史,是世居于陕甘渭水流域的一个古老民族。相传因“姬水”而得姓为姬。周的始祖名弃,为有邰氏女姜嫄所生。周族在姜嫄所生活的时期可能还还处于母系氏族社会阶段,但是到了她儿子姬弃时代,已过渡到了父系氏族社会。所以,姬弃被周人尊为始祖,姬弃也就是后稷。

姬弃的儿子姬不窋失去官职之后,带领族人迁徙到戎狄之地,也就是今天甘肃省庆阳一带。到了姬不窋的孙子姬公刘时期,为了发展农业的需要,他又带领族人迁徙到自然环境优越的豳地。周人在豳地开垦田地、营建房屋,安居乐业,并制定了一套举行祭祀、宴会的礼仪。“京”、“京师”就是源自公刘时代对国都的称谓。

商王武丁时期,周族部落成了商王朝的封国。周人因久居于戎狄之地,难免经常受到戎狄的袭扰。迫不得已周人又在古公亶父的率领下,渡过漆水、沮水,翻过梁山,来到岐山下的周原定居。这也就是西岐的来由。周人在这里重新建都,新都中王宫设置了皋门、应门,国都中设有宗庙、社稷等也是从这时开始的。

古公亶父死后,少子季历继位。这一时期商王朝的国力开始衰微,而周族的力量却不断壮大。周人开始四处征战,开拓领土。他们首先用了三年时间征服了鬼方;之后攻克了燕京戎、余无戎等山西地区的戎狄。使得周人的领地向西北大幅度的扩展。此举也引起了商王文丁的猜忌,最终害死了季历。

季历死后, 其长子姬昌继位,即为周文王。姬昌被商王封为西伯,他与鬼侯、鄂侯被称为商朝三公。商王帝辛冤杀鬼侯,鄂侯极力劝阻而被商王制作成肉干。西伯姬昌对商王的行为极为不满,位于周人东边的崇国国君崇侯虎把西伯姬昌的态度报告给了商王。因此西伯姬昌被商王囚禁于羑里,直到周人用美女、珍宝进献给商王,西伯姬昌才被释放。

西伯姬昌回到国内后,一面殷勤侍奉殷王纣,一面借口征讨叛国四处开拓领土,周族的势力得以大幅度扩张。崇侯虎所在的崇国是当时的东方强国,在激烈的攻城战之后被周人攻占。西伯姬昌在位于崇国的沣河西岸建立了丰邑,将国都从周原的岐周搬到了丰邑,以此作为灭商的大本营。西伯姬昌还在丰邑建立了一套以卿士为首的官制,健全了政治机构,积聚了一大批有才能的贵族,为周王朝的建立打下基础。

迁都后的第二年西伯姬昌去世,由于西伯姬昌的长子伯邑考先于西伯而死,次子姬发继位,是为周武王。丰邑是周武王姬发的即位之地,丰邑在沣水西岸,周武王又在沣水东岸建立了镐京,二城并称丰镐。从地图上看虽然两城紧紧挨着,但是它们的定位不同,丰邑是周人宗庙之所在,镐京则是周武王居住和处理政务的地方,武王伐纣的大军也就是从镐京出发的。

姬昌临终前嘱姬发积极准备伐商。姬发继位后,趁商王朝主力征战在外之际,率军东征,大会诸侯于盟津,前来参加大会的诸侯和部落首领,据说有八百之多。在大会上,姬发举行了誓师仪式,这就是历史上有名的“盟津之誓”。最终,民心所归,周兴而商亡。

周武王克商之后,基本上控制了商王朝原来的统治地区,又征服了四周的许多小国。然而周武王并没有入驻商王朝的旧都朝歌,而是回到关中的丰镐。周武王深感丰镐与新征服的东方地区相距太远,如何牢固控制东方的大片领土,成了武王面临的一个严重问题。为了解决这一问题,他最终决定采用“封建亲戚、以藩屏周”的政策。把他的同姓宗亲和功臣谋士分封各地,建立诸侯国。这些诸侯国对一方土地进行统治的同时,又对周王室起到了拱卫的作用。

周武王把商纣王帝辛之子武庚封于商的旧都朝歌,借以控制商王朝的遗民;为了防止武庚叛乱,又在朝歌东部设立卫国,西南设立鄘国,北面设立邶国,封自己的弟弟管叔、蔡叔、霍叔为侯,分别为三国的诸侯,共同监视武庚;又将周公姬旦封于鲁、开国功臣姜尚封于齐、召公姬奭封于燕。同时,由于周人的大本营在关中,崤山以东新征服的广大地区无法很好地控制。为此,周武王计划在伊洛河地区建立一座新的都邑,成为统治东方地区的中心。然而,他的这一想法尚未实现,就突然病逝。

周武王死后,其子姬诵继位,是为周成王。因为成王年幼,所以由周公旦摄政。这引起了周王室一些贵族的不满。周武王的弟弟管叔、蔡叔和霍叔就散布流言,说周公意在谋取王位。之后他们又与商纣王的儿子武庚纠合,联络一批殷商的贵族,并且煽动东夷的徐、奄、薄姑等部落发动叛乱。周公在召公的支持下,调动大军东征,用了三年时间,杀武庚、诛管叔、放逐蔡叔,贬霍叔为庶人,最终平定了叛乱,使周王朝的统治得到巩固。

经过这次叛乱,周朝的统治阶层更加意识到洛邑营建的重要性和迫切性。于是根据周武王的遗愿,由召公、周公主持,营建洛邑,作为东方的统治中心。周公在洛水北岸修建了王城和成周城,然后把那些殷商遗民迁居于成周城,并派八师监督之。洛邑地处天下之中,是伊、洛、瀍、涧四水的流经之地,这里土地宽平肥沃,既是天然的粮仓,又是捍卫宗周镐京的东大门。周成王在宗周镐京坐正,周公旦自己在洛邑监国。所以,建设洛邑的目的是为了更好地控制东方的新占领区和监视商朝遗民。

有些观点认为,周成王时期将都城从宗周丰镐迁到了成周洛邑,其实不然。大量的史料证明,西周的政治中心,一直在宗周丰镐。当时周天子的主要宗教祭祀活动是在宗周丰镐。同簋、克簋、大克鼎、善鼎、越簋等铭文有周王“各”的祭祀活动;献侯鼎、史叔隋器的铭文中有王大襄于宗周的记载;士上盂的铭文中有“王大龠(禴)于宗周”的记录;郭伯取簋铭文有“寮于宗周”的记述;柞伯簋铭文记载了周王在宗周举行大射礼,铭文中的“大章”、“大檎”指的是周王举行的高规格的祭祀行为。

西周时期,周天子接受王臣和诸侯述职、朝见等活动基本都是在宗周丰镐。宗周钟铭文说明周王不仅在宗周会见王臣、贵族,还会见外夷;方尊铭文记述了邢侯到宗周朝见周王的活动;匡侯旨乍又始鼎中的“匡侯旨初见事于宗周”则是指第二代燕侯旨第一次到宗周朝见周王;乍册魑卣的铭文记录了公太史到宗周述职性地朝见周王的事;柞伯簋铭文也记载了柞伯到宗周朝见周王的事迹。

西周时期,周天子对各地诸侯以及臣下的命令也是从宗周发出。比如小克鼎、史颂鼎、宗周钟、班簋、母簋等铭文中均有周天子在宗周发布命令的记载。从这些青铜铭文的记录可以看出,西周时期周王及诸侯、王臣主要的活动中心是在宗周,这里无疑是是西周的政治中心,是周天子长住之地,是西周的首都。

成周洛邑虽是天下之中,地理位置比较优越,也只是西周政权在东方的一个代理中心,宗周丰镐的主都地位依然牢固。众多的西周青铜铭文中同时提到了宗周和成周,足以说明宗周和成周的关系。比如士上盂铭文记载周王在宗周举行“大榆”的祭祀典礼,命令“士上果史黄殷于成周”;小克鼎铭文记载周王在宗周命令“善夫克舍令于成周”;史颂鼎铭文也有周王在宗周,令“史颂……于成周”;晋侯稣编钟记载周王由宗周出发到成周指挥战争。因此,宗周与成周的首都和陪都的地位应是毋庸置疑的。

周成王和后来即位的周康王时期,实行赈济贫困民众、授田于民、明德慎罚的政策,因而农业生产颇有起色、人民生活相对改善、四方外族来朝、政局稳定、人民和睦。这一时期被后世称为“成康之治”。这也是西周安定时代的开始。周人的分封诸侯虽从周武王开始,但大量的分封是从成康之世才出现的。周康王晚期,喜好征伐,攻打鬼方,与南方的淮夷和荆楚亦常有冲突,使得国民经济陷入困境,这为日后周昭王时期的衰落埋下了伏笔。

周昭王和他的儿子周穆王经过连年征战,最终降服了东夷、南蛮和西戎,却亏空了周朝的国力。周穆王的儿子周恭王继位后,为了充实国库,放弃了强军的国策,开始对内发展经济,实行土改,使国库充实起来。这样的政策最终造成的结果是周边的异族部落又开始猖獗起来。周恭王的儿子周懿王继位后政治日趋腐败,国势不断衰落,由于西戎屡次进攻,最终攻破镐京,周懿王被迫将都城迁往犬丘(今陕西省西咸新区沣西新城的东马坊遗址)。

到周厉王时期,国内矛盾日趋尖锐。厉王横征暴敛,虐待百姓,还不让国人谈论国家政事。连年战乱,给人民带来深重的疾苦。最终导致国人暴动,这也预示着王权从此衰落。虽然之后的周宣王有过短暂的中兴,但是已经无力回天。最终因周幽王昏庸无道,导致城破国亡。宗周丰镐由于战乱而残破,继位的周平王不得不迁都成周洛邑,这也意味着成周洛邑结束了数百年陪都的地位,成为首都。

西周的都城到底在洛阳还是西安?

关于西周的都城在西安还是在洛阳的问题我来作答,相信初中历史课本早就给出了答案,再有《新华字典》也有简单的图解,中国中央电视台也有专业解读——。现在是网络时代,比较流行的一句话是“我是来看评论的。”。国务院公布的第一批“丰镐遗址”文物保护碑在我的家乡随处可见,以至于影响了我们村乃至我们街办的拆迁开发等工作。如果河南洛阳朋友要争,建议先去国务院,先摘掉我们这里的帽子,然后爱谁谁去。官方的解释西安,古称长安,丰镐等,其中丰又作沣,大部分在今陕西西安西咸新区沣西新城马王街办,位于沣水(河)西岸。镐在沣河东岸,归沣东新城斗门街办辖。咸阳是秦都,汉隋唐叫长安,西安是明朝以后的称呼。西周王朝是奴隶制国家,在现在看来,可以是一个大的部落群体,以农耕文明为主,兼有游牧性质的群体,在建国以前,在今甘陕境内经历过不下四五次大的迁徙,同时那时候的城市有市无郭,城市布局可以是方的,也有可能是圆的,真正意义上的都城受人口的限制,不可能达到今天一个县城的规模。如果你是不友好的朋友,整天这个戎那个戎的,只说明在周以外还有很多别的部落,这几点也是大家以现在的眼光看待历史的原因,就是把原来文明夸大了,放大了。

西周的都城到底在洛阳还是西安?

关于这个问题,其实历史早有定论,既然好事者提出异议,那我就在这里谈一谈自己的观点。

先说一说周朝为什么要分为西周和东周。公元前1046年周武王灭亡了商朝,建立了我国历史上第三个王朝周朝,公元前771年,周平王为了躲避犬戎的骚扰,携带周朝王室东迁到当时叫雒邑(洛阳)的地方立足,后来史学界为了让大家更好的学习和理解周朝历史,把定都镐京(西安)的周朝叫西周,把迁都到雒邑(洛阳)的周朝叫东周。如果说西周定都洛阳,那么周朝就没有什么西周和东周之分了。显然,西周不可能定都雒邑(洛阳)。

再说一说宗周和成周。宗周和岐周一样,是周朝还没有灭亡商朝时的叫法,不过岐周是在宝鸡的提法,宗周是在丰镐的提法,也有人把岐周和宗周都看作是周在宝鸡时的说法,但有一点,岐周和宗周都是周朝灭亡商朝前的说法。武王灭亡商朝后,大封天下,为了加强镐京的安全,武王有意定都雒邑(此时还没有营建,尚是一片荒滩),但因武王过早去世,周公摄政,于摄政五年营建了雒邑,并在雒邑驻扎军队,一是把雒邑作为屏障和缓冲地带,主要用来保护京师镐京的安全,二是看管不法殷徒和罪犯,并没有把都城定在雒邑(司马迁史记中所讲),只是把雒邑划归周天子的属地,镐京仍然是周朝的京师。至于成周,我认为是相对岐周和宗周而言的,成周即周朝,或者说是武王灭亡商朝以后的周朝,也有人说成周是成王统治时的周朝,其实这个说法没有前者准确,成周就是周朝,即周天子自己封地的名称,这也符合周朝分封惯例,比如周公封地鲁,都曲阜。姜尚封地齐,都营丘等。

从以上两个方面不难看出,周天子封地成周,定都镐京。谢谢!

西周的都城到底在洛阳还是西安?

这个问题是九年义务教育没完成的人提的吗?西周定都洛阳分什么东周西周?西周京师镐京,雒邑是建来关押殷夷的集中营,周人在雒邑驻扎殷八师看管戎衣来稳固自己对东方土地的拥有权。到西周后期雒邑基本废弃 了。西周末安阳地区的申侯联合犬戎攻进周的京师“镐京”,平王东迁雒邑,此时雒邑已经变成豺狼所嗥,狐狸所居九支戎人杂居地。东周(春秋战国)开始了!

西周的都城到底在洛阳还是西安?

谢邀。

悦史君能明白题主的意思,问的是西周王朝的都城问题,但实际上我国历史上还有一个东周的诸侯国西周国,简称也是“西周”。所以,下面话分两头,逐一说明详实。

首先说西周王朝(公元前1046年-公元前771年)的都城。

第一,西周王朝的都城有一个历史演进的过程,不是一开始就形成的。

第二,周文王时期,率部灭崇(位于陕西关中)后,在沣水西岸营建丰京(今西安西南),将都城从岐周迁至丰京。

第三,周武王时期,又在沣水东岸建立了镐京(今西安)。丰京是西周宗庙和园囿的所在地,镐京为周王居住和理政的中心,两者合称丰镐。

至此,西周王朝的都城是西安无疑。

第四,周武王灭商后,感觉镐京与新征服地区相距太远,他想在伊洛河地区建立新的都邑,但这一想法尚未实现,周武王突然病逝。

第五,周成王即位后,继承了周武王之遗志,决定在洛阳附近建都,“宅兹中国”。为此,周成王还派召公去洛阳附近“相宅”。

第六,周公东征结束后,按计划在东方修建洛邑(今河南洛阳),以加强对东方的监督,又在洛邑以西修建王城,作为朝会东方诸侯的东都。

第七,东都洛邑建成后,也成为了西周王朝的政治、军事、文化中心。

第八,西周时期,关中的镐京被称为“宗周”;东都王城被称为“成周”。

综上所述,周武王灭商建周,到周成王兴建东都洛邑前,西安是西周王朝唯一的都城;东都洛邑建成后,西周王朝实际上实行双都制,西安和洛阳同时成为都城。

也因此,在犬戎之难后,周平王姬宜臼于公元前770年迁都成周洛邑,开创东周王朝。

再说一下西周国(公元前440年-公元前256年)的都城。

第一,公元前440年,周考王封其弟揭于王畿,是为西周桓公,形成一西周小国,都城就在东周都城洛邑附近,也就是现在的洛阳。

第二,公元前367年,在公子根的叛乱后,赵成侯“与韩分周为两”,东周王畿于是分裂为东周、西周两个小国,西周国的都城仍在现在的洛阳。

第三,公元前315年,东、西周分治,周赧王徙都西周,西周国的都城还是在现在的洛阳。

第四,公元前256年,秦攻西周国,西周君投降。

第五,同样在公元前256年,周赧王病逝,秦国夺取九鼎,东周覆亡。

由此可见,西周国的都城一直都在现在的洛阳。

西周的都城到底在洛阳还是西安?

又见西安洛阳日常撕。。。先声明不是陕西河南人,不要乱发户口本了。

今天的首都就是北京一个没问题,但是古代长期是两都甚至多都制,不同城池的承担不同的中央行政职能,那就可以说是都城。

至于西周,周天子直属的除了一些零散的小邑,其实只有三四个大城:一个是岐周,今天的陕西岐山一带,宗庙所在地,而最早的都就是有先君宗庙的地方;一个是镐京/沣京,今天的陕西西安一带,西方的行政中心;一个是洛邑,今天的河南洛阳一带,东方的行政中心。这几个大城实际上都是西周的都城。

洛邑是都城,或者说东都,根本没什么问题。出土青铜器《何尊》铭文就说“唯武王既克大邑商,则廷告于天,曰:余其宅兹中国,自兹乂民。”武王灭商后就考虑以这里作为东方的居住点。“唯王初壅,宅于成周。”后来成王营建洛邑并定居,把象征王权的九鼎也迁到了这里,周召分治时,周公也是以洛邑为基地辅政的。

从逻辑上讲,洛邑也应该是周天子经常活动的场所,因为周初和西北戎狄关系尚可,而更需要统治的是东方部族,加上中原也是夏商以来认为的“中国”。这也是周武王当初考虑的原因。日后的周天子经常往来于东西二都,比如周穆王出游就是以洛邑为起点,周幽王的太室之盟也在洛邑附近。所以洛邑作为都城也是可以认同的。

感谢阅读,欢迎关注!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。