夷陵之战蜀吴打得不可开交,本是魏国的好机会,曹丕为何不动手?

曹丕没有出兵可以总结为两点原因,一是曹丕自己刚继位局势不稳,二是孙权这人挺会忽悠人的,曹丕被忽悠了。

曹操死亡前后国内动荡曹丕继承曹操的位置是在建安二十五年(220)的正月,这一年还是延康元年以及黄初元年,光是有三个年号就可以说明这一年发生了不少大事,而事实也是如此。不过人们的主要关注点都在曹操去世以及曹丕代汉这两件最重要的事情上,而忽略了这一年发生的其他事,只要把这年的相关史料汇总一下,就会发现曹丕只用一年就几乎完成了其他人不知道多少年才能完成的事,可以说这完全就是属于曹丕的一年。

曹操死时的局面并不能说好,他对于北方的平定只完成了前期和中期工作,实际上对于青州、徐州、雍州等地的控制力是比较有限的,而他死后这些地方也无一例外的发生了异常状况。青州军和徐州军在曹操准备下葬期间就发生骚乱,而雒阳也传言马上将要天下大乱,甚至有人提出干脆把各地守将全部换成曹家人的同乡。

时太子在邺,鄢陵侯未到,士民颇苦劳役,又有疾疠,於是军中骚动。群寮恐天下有变,欲不发丧。逵建议为不可秘,乃发哀,令内外皆入临,临讫,各安叙不得动。而青州军擅击鼓相引去。众人以为宜禁止之,不从者讨之。会太祖崩,霸所部及青州兵,以为天下将乱,皆鸣鼓擅去。太祖崩洛阳,群臣入殿中发哀。或言可易诸城守,用谯、沛人。

西边从汉中之战后就一直不稳定,曹操还没死就发生了李越的叛乱,曹丕上台后又来了通三郡大叛乱,可以说热闹非凡。出兵蜀汉得从西北过,曹操晚年经历过汉中之战的战败,现在曹丕上天西北三个军又来了通大叛乱,曹丕拿什么来打蜀汉?

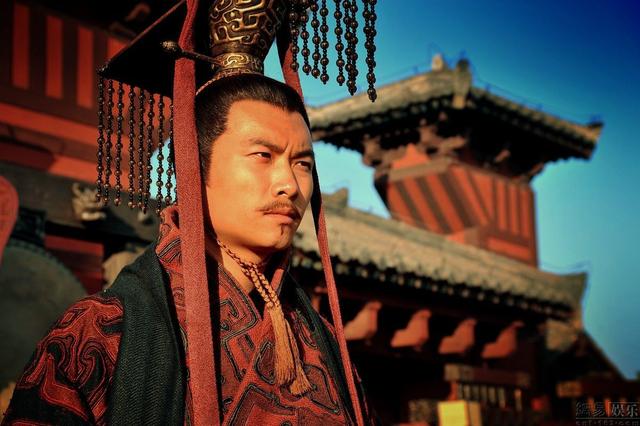

曹丕

甚至曹魏核心的中原地带,受汉中之战后勤压力及襄樊之战影响,一堆地方都在曹操去世前发生了大大小小的叛乱。曹操死前两年和一年东汉首都许县和曹操大本营邺城也分别发生了叛乱事件,前者被曹操的长史王必平定,后者则是由曹丕平定。本质上关羽的威震华夏,也是跟这些叛乱遥相呼应,这才让曹操一度准备迁都。总而言之,曹丕就是在这样一种环境下继位的。

建安二十三年,陆浑长张固被书调丁夫,当给汉中。百姓恶惮远役,并怀扰扰。民孙狼等因兴兵杀县主簿,作为叛乱,县邑残破。固率将十馀吏卒,依昭住止,招集遗民,安复社稷。狼等遂南附关羽。羽授印给兵,还为寇贼。梁、郏、陆浑群盗或遥受羽印号,为之支党,羽威震华夏。是时南阳间苦繇役,音於是执太守东里衮,与吏民共反,与关羽连和。

曹丕年纪虽然不算小(34岁),但他被正式确立为继承人的时间只有三年,他的威望是没有想象中那么高的,否则青州和徐州那帮人也不敢这么胆大妄为,曹魏朝廷内部也对曹丕的威望不大信任,一度也出现了对于曹操之死,秘不发丧的主张“群寮恐天下有变,欲不发丧”。

曹操

这种情况下,曹丕哪里有多少心思出兵吴、蜀两国?

孙权这人也挺会忽悠孙权对曹魏称臣,曹丕封孙权为吴王,也就是现在经常嘲讽的大魏吴王,现在人自然知道孙权是权宜之计,忍一时之辱。曹丕自然也不是傻子,自然不能孙权表面上称臣就把他糊弄过去了,他一直让孙权交出长子孙登作为人质。孙权自然不肯同意,但因为和刘备关系紧张,又不敢跟曹丕明着翻脸于是只好想方设法找各种理由拖延时间。曹丕渐渐对孙权失去了耐心,还一气之下扣留了孙权派来的使节。孙权眼看要出事,便马上写信给魏臣浩周,请他帮忙出面说好话。浩周早先随于禁投降关羽,后又被孙权俘虏,与孙权私交良好。回国后因对吴国有所了解,又受到了曹丕的重视,起着给曹丕孙权二人牵线搭桥的作用。

孙权

孙权说自己一直不肯送人质是由于孙登年少,只有十三岁,父子情深所以一直拖着。又说孙登还没选妃,希望浩周帮忙找个好人家,最好是夏侯氏,自己还打算派孙邵随孙登一同前往魏国,让孙邵作为使节去下聘礼,孙邵是孙权当时的长史,在吴国建立后成为首任丞相。然后孙权还说孙登年少需要接受良好的教育,自己准备让张昭作为老师陪同孙登一起前往魏国。孙权提出结亲夏侯氏的计划颇为高明,如果孙权提出要和曹家结姻,就成了和曹丕平起平坐,曹丕现在已经是皇帝,不是当年的魏王曹丞相,而孙权只是吴王,孙权没资格和曹丕平级。提出和夏侯氏结亲,则表示把自己放在臣格,而夏侯家和曹家代代联姻,以至于传出了曹操出自夏侯家的谣言,和夏侯家结姻在某种程度也算是和曹家有了关系,会让人觉得孙权似乎是煞费苦心混进曹魏的高层圈子。拿给孩子定娃娃亲来忽悠人对孙权来说已经轻车熟路了,上一次是对关羽。这下好了,曹丕本来只是想让孙登来做人质,结果孙权一口气附赠了张昭和孙邵两个超级大礼包,还有鼻子有眼地说想和夏侯家结亲,加上浩周在旁边煽风点火,于是曹丕也被忽悠瘸了。

夷陵之战蜀吴打得不可开交,本是魏国的好机会,曹丕为何不动手?

诚邀,从战略角度讲,曹丕动手的最好时机应当是蜀汉和东吴主力打在一起的最后一战,而不是夷陵之战。为什么呢?

早先孙权已经向曹丕请降,而且曹丕已经封孙权为吴王。所以在夷陵之战中,曹丕要是打东吴,那就等于帮了刘备的忙顺便打自己的脸,要是打汉中嘛,又是帮了孙权得罪刘备,刘备此时兵锋正盛,不好招惹。

曹丕需要观望。因为曹魏虽然天下三分有其二,领有青州,幽州,并州,冀州,徐州,司隶,凉州等中原九州,带甲精兵四十万,但是实际上由于魏国常年面对二线战场,同时西域和辽东公孙康还时不时找点麻烦,所以曹魏短时间内还是无法同时吃掉蜀汉,孙权两家的。

但是如果这两家自己的力量消耗殆尽,这就有机会了。实际上夷陵之战中刘备十万大军,东吴8万大军都不是自己的看家本领,蜀汉至少留守八万兵马在益州,孙权也有十万大军驻守扬州,所以曹丕在夷陵之战进行中时选择两不相帮,实际上夷陵之战刘备战败后,曹丕就立刻调动大军攻打蜀汉,这也证明了曹丕不是不想动手,他只是在观望而已。

以上就是小编的看法,如有出入还请斧正夷陵之战蜀吴打得不可开交,本是魏国的好机会,曹丕为何不动手?

夷陵之战蜀吴打得不可开交,本是魏国的好机会,曹丕为何不动手?

这个问题可能问出了很多人的心声,作为曹操优秀的继承人曹丕,如此坐收渔翁之利的机会是不可能放过的。但是为何刘备和孙权夷陵之战打了这么久,曹丕却迟迟按兵不动呢?下面我们就好好分析分析:

首先,夷陵之战爆发于公元221年,而曹丕公元220年刚刚逼刘协让位。刘备和孙权爆发夷陵之战的时候,曹丕正忙着处理自己登基的后事,尽管朝廷实质上已经姓曹了,但是天下挂着的还是“汉”字。曹操生前没有敢干的事,曹丕干了,而且丝毫不拖泥带水。

我们知道政权交接的时候一般来说比较不稳定,尤其是常年受到曹操家族打压的汉朝旧臣,看到曹丕谋朝篡位更是举双手反对。所以曹丕当时的工作重心,不在蜀吴身上,而是清除自己内部怀有二心的将臣。

所谓攘外必先安内,曹丕知道孰轻孰重,再一个就是曹丕刚刚当皇帝有点畏手畏脚,放不太开。以前代政出了问题有刘协顶着,现在自己的每一步决策都决定着自己以后在史书上的形象,老曹家兢兢业业这么多年的努力,不能毁在他手上。

其次,刘备和孙权交战的时候都留着后手,刘备麾下益州守将赵云、汉中守将魏延手下都有强兵,并且在魏蜀交界地刘备也布置了不少兵马防止曹丕偷袭。

孙权这边就更鸡贼了,开打之前“扑通”一声先给曹丕跪下了,我是你的臣,千万别打我,刘备欺负我,大哥救命!嘴上这么说,合肥那边留守看着曹丕的人几乎就没动。刘孙二人看似决战,但是都防备着曹丕呢,两军前线大概各自有五、六万的兵力,刘备少一点,孙权多一点。

曹丕朝上也是争议不断,有人建议连吴抗蜀,毕竟孙权称臣了,但是曹丕也知道孙权的鬼心思,不愿意给吴国白白当枪使,唯恐其中有诈。还有人建议连蜀抗吴瓜分江东,吴之外半归蜀,吴之内半归魏,但是曹丕还是摇摆不定,觉得吴国虽然心思不轨但是毕竟称臣了,说出了:

“人称臣降而伐之,疑天下欲来者心。”

这句话,我甚至感觉曹丕有点袁绍的味道。

所以刘备和孙权看似决战,其实都防备着曹丕,让曹丕有点无从下手,只能继续观望。

最后,魏蜀吴三分天下,魏国独占其六,本应该是蜀吴联合抗曹,结果这两个人先掐起来了。曹丕也是想趁机削弱两国的实力,战争打的越激烈,时间越长,两国的国力被消耗的就越多,与其帮助两者之一,不如谁也不帮,场边看戏。

如果自己贸然介入,万一两边统一战线,反而把矛头对准自己那可就得不偿失了,所以打蜀国不是,打吴国不是,两边都打更不是。

所以曹丕位置高了,考虑的就多了,考虑的越多就越容易束手束脚,曹丕进入了恶性循环里。再到后来蜀军大败夷陵之战结束,曹丕再想捞点油水,结果诸葛亮赶紧和吴国修好,联吴抗魏的政策一定,让曹丕无机可乘了。

说了这么多最后总结一下曹丕不出兵三大原因:

一,曹丕刚刚登基,工作重心在内部,对于大举兵伐之事有点畏首畏尾。

二,刘备孙权都有防备曹丕的准备,曹丕的朝廷在蜀吴之间摇摆不定,难以抉择。

三,曹丕与其顶着风险贸然出兵不如静观其变,毕竟受损的是蜀国和吴国,宁可少赚点,不能自己赔。

你觉得呢?夷陵之战蜀吴打得不可开交,本是魏国的好机会,曹丕为何不动手?

孙权偷袭荆州杀死关羽后,吴蜀联盟彻底破灭,在当时的魏国朝堂之上,曾有一场辨论,魏文帝曹丕问大臣:孙权杀了关羽,夺了荆州,刘备会如何应对啊?

大部分人回答:蜀只是个小国,名将仅有关羽,现在关羽已死,国力微弱,刘备不可能伐吴。

只有侍中刘晔说:刘备以仁义立国,与关羽名为君臣,恩同兄弟,必会为关羽兴兵报仇。

果然,221年刘备称帝三个月后,兴兵伐吴,这个时候魏国朝堂之上又进行了一场辨论,魏文帝曹丕又问大臣:刘备举兵伐吴,我们魏国应该如何应对?

司空王朗主张:坐山观虎斗,待双方两败俱伤再坐收渔翁之利。

侍中刘晔建议:联蜀灭吴。

而曹丕本人的意见先是:联吴灭蜀,后来又改成坐山观虎斗。

为何曹丕会做出这样的决定?

曹丕之所以先决定联吴灭蜀是因为来自孙权的称臣。曹丕是220年接受汉献帝的禅让成为魏国的开国皇帝,一年后,刘备称帝,同一个天下,两个皇帝,这在秦始皇开创皇帝制度后的中国历史上是首次出现。

对于曹丕来说,他是皇帝,在中国历史大一统儒家思想治国的前提下,是绝对不能容许出现两个皇帝的,而刘备所建立的蜀汉政权就是曹丕所建立的魏国政权的头号敌人,而孙权只是汉献帝封的骠骑将军,在整个天下仅剩三家势力的当下,孙权的态度显得尤其重要。孙权支持谁,谁就获得足够的政治资本。

现在孙权支持曹丕,在曹丕看来,这种称臣无论真心与否,至少在政治上,对魏国是大有利益的,天下唯有刘备的蜀汉不归顺魏国,那么只要灭亡了蜀汉,天下就归于一统了,哪怕这种一统是名义的。

曹丕是从政治角度去想问题的,虽然他被孙权耍了,虽然刘晔的建议很正确,吴蜀的交恶就是魏国利益的最大化,也是魏国统一天下的最好时机,可惜曹丕没有曹操的能力,却有着比曹操更大的野心。

为什么后来曹丕又改变了主意,坐山观虎斗,按兵不动呢?

原因其实就是刘晔说的,蜀远吴近,而当时的魏国的重兵全部都布置在与东吴交界的合肥到荆州一线,而与蜀汉交界的关中,魏国的兵力较少,魏国如果要向蜀汉开战,必然要大规模调兵,而一旦刘备发现了魏国的军事调动,必然会将夷陵之战的兵力全部撤退,这个仗就打不起来。

与其花大气力调兵遣将,不如按兵不动,待吴蜀两国拼个两败俱伤,再发动魏国大军攻灭两国,坐收渔翁之种,岂不是更好。

只可惜曹丕没有料到刘备在夷陵之战败的这么惨,一溃千里,而东吴却没有较大的损失。在整个过程中,孙权至始至终都在忽悠曹丕,假意称臣,却不遣送质子,等到曹丕发觉不对劲,孙权已打赢夷陵之战,并且做好了应对魏国南下的准备。

而曹丕终因个人能力浪费了自已人生和魏国历史上唯一一次统一三国的绝好机会。

夷陵之战蜀吴打得不可开交,本是魏国的好机会,曹丕为何不动手?

这个问题可从来不简单,三国有三次决定天下的战役

第一:官渡之战,一战定鼎魏国天下

第二:赤壁之战,一战定鼎蜀汉基业

第三:夷陵之战,一战确定天下三分

而夷陵之战的背景不过是刘备势力急剧扩张之后,魏国和东吴的联合扼杀而已,最后在联合扼杀之下,原本实力处于鼎盛时期的刘备,突然遭遇连番打击,荆州丢失,关羽被杀,连带着上庸三郡叛逃,刘封被杀。

蜀汉势力大受损失,为了报仇雪恨,或者说为了在有生之年有一统天下的机会,刘备悍然发动对东吴的全国战争动员令。那么在发动国战之前,吴国和魏国知道刘备要孤注一掷吗?

其实是知道的,这就是后来为何曹魏不落井下石的原因,因为面子抹不开,情势不允许,还有就是曹丕魄力不够。下面我们分别看夷陵之战前魏国和东吴的工作。当关羽被杀,荆州全境归属东吴之后,魏国朝堂曾经开会讨论,刘备会不会出兵报仇当时会议情况是这样的。

大多数人都说:“蜀小国耳,名将唯羽。羽死军破,国内忧惧,无缘复出。”意思是,蜀国本来就是小国,唯一的名将不过关羽一个,关羽死了荆州丢了,蜀汉早就心惊胆战又怎么可能会出兵报复?

哎呀妈,我只能说魏国人才是一代不如一代,都不了解刘备为人,不过还是有一个人看清楚了局势,那就是侍中刘晔。(就是抛石机发明者)

这侍中刘晔可不是简单人物,他一眼看出刘备的内心。

“蜀虽狭弱,而备之谋欲以威武自强,势必用众以示有馀。且关羽与备,义为君臣,恩犹父子。羽死,不能为兴军报敌,于终始之分不足矣。

意思是,蜀汉虽然弱小,但是刘备不是一个示弱的人,他从来都是以弱示强,以强自保,这叫小而霸,况且关羽和刘备情同兄弟,而蜀汉又是一个以义气组合成的团队,如果他不为义气报仇那就不是刘备了,所以他必定伐吴。

如果说智者总是相似的,那么看到这一点的还有当事人孙权。

孙权也看透了刘备必然会过来讨伐自己,于是在刘备出兵之前就过来抱曹魏的大腿,那就是上表称臣。

遣使称臣,卑辞奉章不仅如此,还把被关羽俘虏的曹魏宿将于禁,和部下送了过来,目的一是服软而是稳定后方,不至于让曹魏在孙刘决战的时候背后偷袭。

其实这样的谋划,明眼人都看的出来,不过曹丕不知道是不是傻了,在无数朝臣的恭维之下居然答应了孙权的归附。唯一指出问题的还是侍中刘晔,他在众人恭维和弹冠相庆中冷静的说。

权无故求降,必内有急。袭杀关羽,刘备必大兴师伐之。外有强寇,众心不安,又恐中国往乘其衅,故委地求降,一以却中国之兵,二假中国之援,以强其众而疑敌人耳。

意思是说,孙权不安好心,现在投降就是就是为了应对刘备马上到来的兵马做的缓兵之计而已,别高兴的太早,他们在拿我们狐假虎威,目的是吓唬刘备。

不仅如此他还冷静的提出自己的意见天下三分,中国十有其八。吴、蜀各保一州,阻山依水,有急相救,此小国之利也。今还自相攻,天亡之也,宜大兴师,径渡江袭之。蜀攻其外,我 袭其内,吴之亡不出旬月矣。吴亡则蜀孤,若割吴之半以与蜀,蜀固不能久存,况蜀得其外, 我得其内乎。

其实这句话已经说出来蜀汉和孙吴的软肋,那就是他们民少兵弱,本来就处于下风,二个联合才有生存空间,今天居然互相攻击是给我们机会一定要捉住。帮助蜀汉打赢了东吴,那么我们一起瓜分东吴之后,在争夺天下,这天下一统还用担心吗?

说实话,话都说得这么透彻了,曹丕应该懂,可是曹丕居然不同意他说。人称臣降而伐之,疑天下欲来者心,不若且受吴降而袭蜀之后也。

他居然仁义到,因为东吴称臣,就不讨伐,还怕因此而失去人心。我真不知道他是有意为之还是智商感人。

于是刘晔又说:

“蜀远吴近,又闻中国伐之,便还军, 不能止也。今备已怒,兴兵击吴,闻我伐吴,知吴必亡,将喜而进与我争割吴地,必不改计 抑怒救吴也。

这就是明白的告诉曹丕,这个机会不可多得,而且刘备也盼望我们发兵,这个时候将什么狗屁仁义道德,不是瞎扯淡吗?

哪知道曹丕还是不为所动,也许他是打着坐山观虎斗的心思吧?

不过这人吗?只要算计过多,就会智商下降,这就是人性,当所有都权衡到了之后机会也就错过了。话说曹丕其实也一直在关注蜀汉孙吴的夷陵之战。初,帝闻汉兵树栅连 营七百馀里,谓群臣曰:“备不晓兵,岂有七 百里营可以拒敌者乎!‘苞原隰险阻而为军者 为敌所禽’,此兵忌也。孙权上事今至矣。 ”后七日,吴破汉书到。

就这样,曹丕默默的关注了夷陵之战一路,最后蜀汉和孙吴打完了他还是没有出兵。那么他不出兵的根源到底为何?其一吗:是因为当时的曹丕其实刚刚上台,禅让之后他的位置还不够巩固,九品中正制度正在施行还没彻底推广,他怕没有完全稳固的政权因为一场战争出现动摇。

其二吗:是因为孙权的孙子当的太好,太及时,马屁拍的也到了曹丕的心里面去了。又是称臣,又是上表又是许愿让自己儿子孙登来许昌做质子,这弄的人实在找不到理由发飙啊。

其三吗:还不是打着坐山观虎斗意思,看他们精疲力尽然后自己在收拾后路,在他看来这场战争,不会打太快,让他们打个够,打个几年自己再出手一块收拾了,谁知道刘备这么不禁打一场大火就兵败了,最后自己还死了这完全出乎意料。

最后也就是最重要的一点,那就是曹丕魄力不够,他完全没有他老子曹操那有的魄力,这样一统三国的机会要是放他老子曹操哪里,绝对不会如此,天赐良机那有不上的道理,他老爹曹操必然是和刘备结盟,共同干掉东吴在龙虎斗争夺天下。

这就是英雄和熊二代的区别!

因为熊二代给的机会!

三国时代就这样正式到来了!

看到最后的局面,估计刘晔会扼腕叹息,你这熊二代真实辱没老曹的威名,付不起来的角色!

夷陵之战蜀吴打得不可开交,本是魏国的好机会,曹丕为何不动手?

夷陵之战,蜀吴对峙有半年,打的不可开交,的确是魏国下手的好机会。曹丕为何不动手呢?我觉得还是曹丕眼界不够宽,能力不济的原因。

先看看魏国上下君臣的分析。

侍中刘晔,是曹丕跟前一个很有战略眼光的顾问,他建议道:蜀吴都是小国,应该抱团取暖,现在反而互相攻击,是自取灭亡,应该大起三军,和蜀一道攻打吴国,不出一个月吴国就会灭亡,蜀国就也不会长存了。可惜,这话魏文帝没当回事,留下了他那句不合时宜的迂腐之言,“人家称臣,投降了,我还要去攻打人家,不是让天下来投靠我的人起疑心吗?”

说来也挺巧,几十年前,他老子魏武帝,因这一句话而放过了刘备。而今又因“疑天下欲来者之心”,曹丕放了孙权一马,要不然,还哪里有什么三国。

原来,当刘备厉兵秣马,大军压境欲为关羽报仇之时,狡猾的孙权赶紧派大臣带上重礼,用谦卑的言辞上表称臣。

这时,谁都看得出,吴国根本不是真心归服,只是虚与应付罢了,偏偏曹丕,为了满足那点虚荣心,竟然没有同意。

魏主提出说,应该偷袭蜀军的后方。大臣们应对说,蜀国路途遥远,且山路崎岖,我军还未到,蜀国就已经退军了。蜀吴大战的时候,刘备也做了准备,他让猛将魏延驻守汉中,派大将黄权率领水军,驻扎在江北要塞,就是为了防止魏国的偷袭。而吴国大都督陆逊不敢迎敌,怕的就是这支奇兵。

吴国当然也做了部署,让智勇双全的朱桓镇守西方战线。兵马大元帅陆逊,率领名将朱然,潘璋,韩当,徐盛,统兵五万迎战刘备。

此时,如果曹丕带上将军曹仁,曹真,司马懿,夏侯尚,前来夺取荆州,岂不是千载难逢的好机会?说不定能撕开一个口子,夺取荆州。

曹丕只是一个文人,一个容不下自己兄弟的狭隘皇帝,他眼界不宽,格局太小,能力不够,缺乏判断力。不能把握来之不易的机会。当蜀吴争斗方酣之时,他在和大臣们讨论,该不该封孙权为吴王?史书记载,边境的将士们因吴国称臣,都放松了戒备,只有夏侯尚还在训练士卒,修筑堡垒,为战斗做准备。可笑,可叹,可恨的是,夷陵之战后,魏文帝见吴主不是真心归服,开始征讨吴国,然而机会已经错过,曹仁败于濡须,曹真,夏侯尚败于江陵,曹丕御驾亲征,遇到暴风雨,无功而返。内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。