现在社保不能补缴了,如果跳槽到新公司又不会当月买社保,中间空档期如何连接?

确实很多劳动者听说社会保险不能补缴了,因此十分紧张,尤其是现在劳动力市场是市场化的,劳动者经常出现跳槽转换单位等情况,万一社保因为这些原因中断,各种待遇会不会受到影响呢?

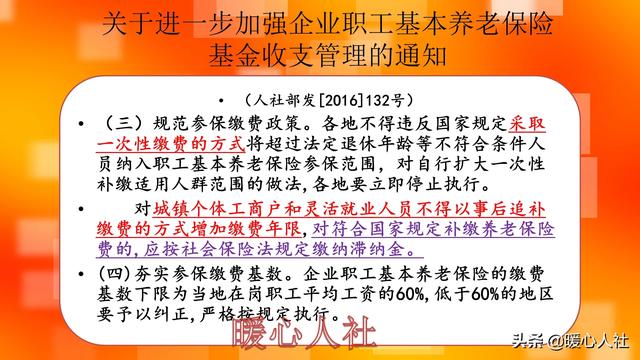

社会保险不能补缴指的是什么?2016年人社部发布了《关于进一步加强企业职工基本养老保险基金收支管理的通知》,文件中明确对城镇个体工商户和灵活就业人员不得以事后追补缴费的方式增加缴费年限。实际上,指的仅仅是个体工商户和灵活就业人员,不可以追补缴费养老保险。

这一规定并不是信息生成的,而是早在2001年,原劳动部《关于完善城镇职工基本养老保险政策有关问题的通知》中就有明确规定。根据当时的规定,累计缴费不满15年的,需要将个人账户累计储存额一次性支付给本人,然后终止养老保险关系,相当于多年的保险白缴了。不过,2011年7月《社会保险法》正式实施以后,明确养老保险缴费不满十五年的,可以缴费至满15年。

一些其他可以补缴保险的情况第一,人社部2016年132号文件中明确指出,对符合国家规定可以补交养老保险费的,应当加收滞纳金。什么情况可以补缴养老保险呢?一般来说就是企业违法没有给职工缴纳社保的行为。

毕竟社会保险法要求企业应当为缴纳社会保险费,并代扣代缴个人部分,所有的责任是企业负担,如果企业没有履行,那么职工合法权益受到侵害的话,劳动者的利益是不能受到损失的。国家对于企业的罚则之一就是承担滞纳金。当然行政部门也会责令相关单位进行补缴,拒不履行责令改正,可以处以欠缴金额1~3倍的罚款。

第二,医疗保险是可以补缴的,但是仅限于三个月之内。实际上社会保险是养老、医疗、工伤、生育、失业等5项保险,除了企业违法行为可以补缴之外,医疗保险如果中断不超过三个月的,职工可以补缴,可以对补缴期间的医保待遇进行报销。当然限定条件也比较多,必须确定医疗保险是连续正常缴费的。这主要是考虑到灵活就业人员中间转换单位的实际情况。

不补缴又能怎么样?第一,养老保险。说实话对于养老保险来说,中断几个月影响并不大,养老保险是按月计费,退休时根据当地社平工资、缴费年限、缴费基数等多种因素计算养老金。少交一个月养老保险,一般也就每月少拿5~10元的养老金。除非到退休年龄缴费不满15年,会延迟退休缴费至15年,才可以办理退休。

第二,医疗保险。医疗保险中断如果超过三个月,那么是不可以补缴的。那么无法享受各种医保待遇了,即使以后继续缴费,也要忍受6~12个月的医保等待期,才能正常享受住院报销或者门诊统筹待遇。

第三,工伤保险。只要不缴费,就会中断相应的工伤保险保障。

第四,生育保险。生育保险比较苛刻,必须需要享受生育待遇时,生育保险之前连续正常缴费满一年以上才可以(各地要求有所差别),如果补缴或者中断那么就无法享受生育待遇。

第五,失业保险。一般来讲,只有失业才能享受失业金待遇,同时国家给代缴基本医疗保险。如果补缴上失业保险影响并不大,失业保险是每缴费满一年可以领取三个月的失业金。另外,两个条件是非个人意愿失业、有求职意愿。

应该怎么办?如果我们遇到失业下岗的情况,一定要首先设法申领失业金。如果没有申领或者失业金领取完毕了,可以向当地的社保机构申请缴纳灵活就业人员保险。至于找亲戚朋友公司挂靠劳动关系,一般不建议这样,这种情况属于虚构劳动关系,属于非法行为。就容易简单的事情弄复杂了。

现在社保不能补缴了,如果跳槽到新公司又不会当月买社保,中间空档期如何连接?

感谢邀请,更感谢楼主的提问。

老总你好,虽然说现在由于个人原因造成社保中断的情形是不能补缴的,但是在跳槽换工作单位的过程中,造成几个月的社保的空档期,我认为这是一个合理的现象,对于这个空档期我们也不需要太在意,因为毕竟在计算养老金,包括退休医保的待遇方面,它并不是考虑你的连续缴费年限,而是取决于你的累计缴费年限,所以说中断自己的社保缴费,对于累计缴费年限不会产生任何的影响。

那么社保的交费往往是根据累计缴费年限来决定的,你在跳槽换工作的过程中,仅仅只中断了1~2个月的社保交费,实际上是可以忽略不计的,为什么呢?如果说你拥有一个足够长的缴费年限,那么对于这1~2个月的缴费出现中断可能会影响到退休金,但是影响的金额都是微乎其微的,甚至只有十几块钱,不会超过二三十块钱的,所以说我们是可以忽略不计的。

那么你确实是不想让自己的社保造成中断的情形,还是有一个办法可以解决的,就是我们可以在离开工作单位以后,第一时间就将自己的社保关系转移成为灵活就业的形式来参保交费,那么这样的话就可以形成一个连续的缴费,等到新的工作单位,正常的给你缴纳社保以后,你再将自己的社保关系转移到新的工作单位,继续续交就可以了。

感谢阅读,请加我的关注。

现在社保不能补缴了,如果跳槽到新公司又不会当月买社保,中间空档期如何连接?

感谢邀请,更感谢楼主的提问。

楼主你好,现在社保不能补交了,如果跳槽到新公司又不会买当月的社保,中间的空档期该如何连接呢?如由于个人原因造成社保中断的情形,那么确实是不能够进行补交,但是如果你确实不想让自己社保发生中断的话,那么你在离开原工作单位的第一时间,可以把自己的个人社保转移成为灵活就业的形式来参保,这样的话就可以将自己的社保关系,做成一个连续不断的缴费情形了。

但实际上在更换工作单位的过程中,造成一到几个月的社保中断,那么实际上对于自己的社保累计账户的影响可以说是微乎其微的。因为社保账户最终取决于累计缴费年限,那么你拥有一个足够长的累计缴费年限,将来确实是会获得一个足够高的养老金的待遇,但是仅仅只有1~2个月的累计缴费年限中断,对自己养老金待遇的影响可能也仅仅只有几十块钱而已,因为最终我们取决于的不是连续缴费年限,而是累计缴费年限来决定的。

所以说中断这么几个月的时间,也是完全没有问题的,你实在是不愿意把自己的社保转移成为灵活就业的形式,那么等到新公司过了试用期以后开始给你缴纳社保,那么第一时间将自己的社保关系转移过去之后就可以了,这样的话毕竟可能会中断几个月,但是这几个月我们可以忽略不计,只要是你拥有足够长的缴费年限,那么在将来办理退休的时候,依然可以获得一个较高养老金的待遇。

感谢阅读,请加我的关注。

现在社保不能补缴了,如果跳槽到新公司又不会当月买社保,中间空档期如何连接?

〔职说社保〕观点:社保宜连不宜断,一断回到解放前!为什么这么说呢?

如果交社保单纯是为了领取【养老金】,只要能保证退休时养老保险满【15年】,其实就算中断几个月也影响不大。但是,如果您正处于【医疗期、生育期、工伤期和社会福利期】,社保中断的影响却有可能是不可逆转的。

第一,跳槽新公司,当月不给缴纳社保合法吗?《社会保险法》第58条规定:用人单位应当自【用工之日起三十日内】为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。

也就是说,新单位30日之内为其缴纳社保都是【合法的】。但是,《劳动合同法》又规定,建立劳动关系就应该为其职工缴纳社保。

所以说,就算当月不为员工缴纳社保,30日之内的期限在下个月,也要为其职工补缴入职当月的社保。如果不交纳或者补缴入职当月社保,则属于【违法行为】。

第二,社保断档的影响有哪些?(以北京市为例)1.医疗期、生育期、工伤期社保中断的影响;

①医疗期:如果职工出于医疗期看病阶段,中断一个月社保则所产生的医疗费用不可以使用医保报销,完全自费,且正常缴纳以后也得3~6个月的实时报销恢复期。

②生育期:北京市领取生育津贴的条件是“前9后12当月正常”原则,也就是说保证生产当月正常缴纳的同时,还要满足产前正常连续缴纳9个月或者产后正常连续缴纳12个月。

如果生产当月社保中断,则无论如何也领不到生育津贴;如果产前中断了,可以选择产后连续缴纳,如果产后也中断了,则也丧失了领取生育津贴的权利。

③工伤期:发生工伤当月如果非正常缴纳社保,则工伤甚至工亡是无法被认定和报销的,北京市工亡最高赔付约80万左右。如果是公司的原因造成漏交,则工伤或者工亡费用由用人单位全额承担。

2.社保中断对社会福利的影响;

①孩子上学:非京籍人员孩子想在北京市上学,一般要求父母【3~24个月】的社保缴费记录,有的区要求必须是正常连续缴纳,中断一个月都是不行的。

②小汽车摇号资格:非京籍人员,想要参与小汽车摇号资格,需要满足社保连续缴纳【5年】,其中中断可以补缴,但是北京市社保补缴不仅很难实现而且费用昂贵。

③购房资格:非京籍人员,想要获得购房资格,必须缴纳社保【满5年】,期间补缴超过3个月视作无效。

④积分落户资格:非京籍人员想要获得落户北京的指标,社保的年限门槛是【7年连续正常缴纳】,补缴不超过5个月。

第三,如何才能保证社保不断档?如果【工作地是户籍所在地】,换工作期间可以选择缴纳自由职业者社保或者找第三方人力资源公司代缴。

如果是【非户籍地工作的人员】,换工作期间在不影响各项福利的情况下,可以选择和新公司协商自己承担全部费用补缴断档的月份;如果想保证福利不受影响就只能找第三方人力资源公司代缴过渡一段时间啦!

写在最后的总结:缴纳社保,不仅可以退休后领到【养老金】,保障基本生活开支;生病时,还可以享受【医疗报销】的普惠;生育宝宝时,都可以最多领两次【生育津贴】;发生工伤时最高赔付80万左右【工伤津贴】;失业时还可以领到【失业补助】;而且社保正常缴纳的时间越长享受的社会福利越多,真的是【社保连续不易,且交且珍惜!】

欢迎【关注懂社保、懂退休、懂职场的超老师】,一起学习更多职场和社保实操知识。更多【分享】,更多【收获】!现在社保不能补缴了,如果跳槽到新公司又不会当月买社保,中间空档期如何连接?

这种情况我也经历过,当时断档期是自己到社保局的流动人员窗口缴纳的。

现在社保不能补缴了,如果跳槽到新公司又不会当月买社保,中间空档期如何连接?

不要裸辞。

离职时,协调离职单位和就职用人单位,尽量停缴和参保在同一个月。

真要断交一个月也问题不大。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。