以后会不允许购买智能存款了吗,为什么?

有人说智能存款已经停止了,这是不准确的。

今年5月初银保监会要求停止智能存款业务。实际上清理停办产品属性为“根据客户活期存款账户日均余额、参考定期存款利率、设置分档利率的活期类存款创新产品”。

看这一大堆条件,很多人都发懵。要求停办的产品是这样的:

第一,是活期存款类产品。

第二,根据活期存款账户日均余额。是看钱的金额,不是看存款的属性。

第三,参考定期存款利率、设置分档利率。活期按定期计利息本身就不对,一般这种存款是规模越大,利率越高。

被叫停的是上述这种存款。

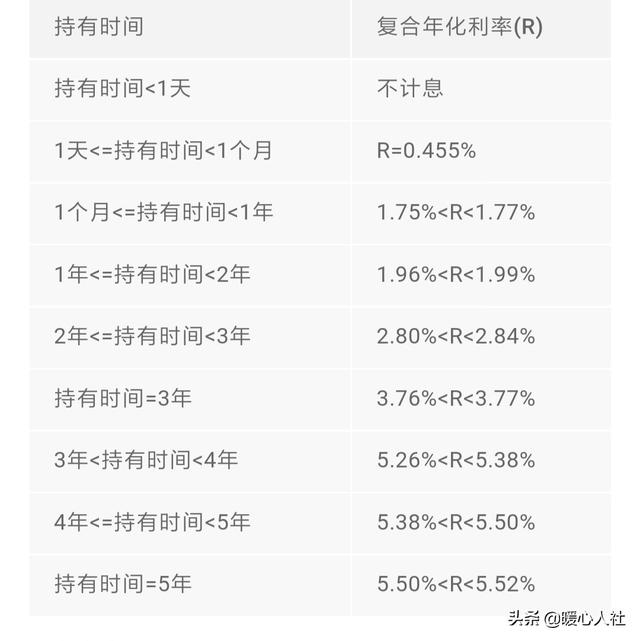

然而,现在市场上流行的智能存款是这样的一种方式。这是一种定期存款,根据存款时间的长短靠档计息。比如这种存款,存款期限一天以内不计利息;存款期间大于一天小于一个月,利息是0.455%。随着时存款时间的越长,利率会越高。持有5年,最高利率高达5.5%。

这样的存款市场上还是普遍存在的,所以放心好了。

以后会不允许购买智能存款了吗,为什么?

智能化存款是去年以来民营银行主打的一款存款产品。

2019年开年前后,以高达近4%的年化收益率对存款市场形成了强有力的冲击。曾经,包括微众银行、网商银行、富民银行、苏宁银行、振兴银行、蓝海银行、众邦银行、亿联银行、华通银行、湖南三湘银行等至少10家民营银行都在发行此类智能存款产品。并且在当时成为民营银行存款的主力产品。

什么是智能化存款呢?

所谓的智能化存款实际上主打特色就是存期灵活、随存随取,这本来没有什么,在余额宝的冲击下所有的银行都有一些宝宝类产品,都符合这一特点。与其它银行的宝宝类产品不同,高收益才是吸引存款的智能化存款重点特色即高达4%以上的高收益。

从本质上看,民营银行的智能化存款产品就是新的银行宝宝类产品的翻版或者升级版而已,标志就是通过智能化存款产品的高收益特征来吸引众多的存款客户,而从广大客户的角度看,就是以活期存款的方式获得大约4%的高收益,而其它银行的宝宝类产品只有不到3%的收益,余额宝也只有2.5%左右的收益。

但同时,智能化存款虽然短期内对银行的存款规模有一定的促进作用,但是却由于存款成本的提高而对智能存款的银行形成一定的财务压力,智能存款由于存款利率较高,所以对银行会带来利润的压力,同时也会带来一定的资产质量压力,更重要的是,会对现有的银行存款秩序形成一定的冲击,所以能不能持续下去就是一个很大的问号。

因此,央行对些相关银行、第三方互联网销售平台等机构进行了“窗口”指导,而银行智能存款也相应做了一些调整。当然,央行的指导并没有认定智能存款业务是违规,所以也没有完全叫停智能化存款业务,但相关银行却自觉地进行了智能存款的限量限价,也许智能存款的冷静可能会成为常态。

比如,微众银行就于2018年12月7日贴出公告《“智能存款+”限时开放通知》, “智能存款+”将限时开放存入,2018年12月20日23:00后,“智能存款+”将暂停存入。

苏宁银行已将 “升级存”产品下线,网商银行“定活宝”产品则实行每日销售限额管理。

今年五月,银保监会发文,要求排查银行结构性存款通过设置“假结构”变相高息揽储的情况。这对智能存款能否持续下去是一个巨大的考验。

有消息说,监管自5月初召开会议,要求行业自律,关于智慧存款的清理整顿仍为行业自律,存量部分到期后自然终止,增量一律停发,不再允许新办。

因此,对智能存款如何界定?是否可以持续?如何持续并进行规范可能是一个民营银行智能存款的未来?

也许智能化存款还会持续,但是以什么样的方式持续?如何持续是必须面对和解决的问题。

智能存款收益率比活期存款收益高出10倍,但有活期存款一样的便利;是存款保本保息,但是收益却不比目前4%左右的银行理财产品预期收益低;享受活期存款随借随还的便利,却享受50万元存款保险制度。这样的智能存款你喜欢吗?

以后会不允许购买智能存款了吗,为什么?

随着利率市场化的推进,银行存款也在不断创新,各家银行推出很多“智能存款”,和传统银行存款相比,利率更高,灵活性更强,但是合规性很难把握。

根据最近报道,监管自5月初召开会议,要求行业自律,清理按日均规模分档计息的活期存款产品。对于这个报道,需要掌握一下信息。

一是行业自律是怎么回事?这是银行业的一个自律组织,是为了保证行业健康发展,避免恶性竞争而成立的,会员单位必须遵守《中国银行业自律公约》,绝大部分银行加入了自律组织成为会员,一些小型银行还不是。

- 二是清理范围有哪些?因为行业自律要求是以会议形式传达的,不是公开的,具体内容我们不得而知。但是,根据网上报道,这里说的“智能存款”主要是对一些按日均规模分档计息的活期产品。银行为了吸收存款,针对单位活期账户会给出一些优惠政策,称之为“智能存款”,比如:活期账户如果日均规模大于10万按1.5%计息,超过30万按2.5%计息等等,这种主要是针对单位客户,不是个人客户。

- 三是“智能存款”是指什么产品?个人客户对于“智能存款”的认知主要是民营银行的创新存款,大家比较熟知的就是京东金融里代销的一些产品,和第二条说的“智能存款”不是一个概念。我们个人购买的“智能存款”是面向个人客户的,而且是底层资产定期存款,这是两者的主要区别。

- 四是将来民营银行的“智能存款”会不会有风险?从此次行业自律要求看,对于“智能存款”要求是压缩规模,停止新增,售完为止。也就是说,现在不能定义成违规,主要原因是可能影响行业正常秩序。对于民营银行智能存款来说,我认为不在这个范围内,今后即便约束限制,应该也是“停止新增,售完为止”的原则,所以对已经购买的智能存款不会有影响。

所以,我认为,对于此次的自律要求,投资者不必有什么疑虑,只要是正规银行公开发行的产品,不会对投资者的资金安全产生影响,因为即使存在问题,责任也在金融机构,不在投资者身上。

由于民营银行暂时不能发行大额存单,如果再取消智能存款,根本无法和国债、银行大额存单竞争,所以,民营银行的智能存款暂时不应该有问题。

以后会不允许购买智能存款了吗,为什么?

并不是这样的!此“智能存款”非彼“智能存款”,虽然叫法都一样,但是具体的概念,操作模式完全不同!

行业自律,限定活期存款创新产品根据新闻报道,近日部分商业银行收到了行业自律通知,应立即着手有序停办活期存款创新产品(利率与规模相挂钩),要求存量到期自动终止、增量一律停发,不再允许新办!这里所说的活期存款创新产品(又称智能存款),具体是指根据活期存款账户日均余额、参考定期存款利率、设置分档利率的产品。一般来说,其本质还是活期存款,只不过当日均规模达到一定金额后,可享受银行相应的优惠存款利率(分层定价)!

比如,银行与企业约定(最近90日),企业账户日均存款规模超过500万元,可享受0.45%、超过1000万可享受0.50%、超过5000万可享受0.55%的活期利率。

民营银行推出的“智能存款”,与此概念并不相同我所理解的,此次行业自律限定的“智能存款”,与我们平常所说的民营银行“智能存款”,并不是同一类型的产品,有着很显著的区别!

1、针对的客户群体不一样

按日均规模、设置分档计息的“智能存款”,主要是针对日均存量资金较大的企业级客户,即便是利率只上涨一点点,带来的利息收入也很可观。

而民营银行的“智能存款”,主要针对个人用户,存款规模也就几千、上万、几十万,资金量都比较小!

2、操作模式也不相同

民营银行的“智能存款”,更多的是参考银行大额存单的模式,提前支取、按持有时间的长短来靠档计息。只不过,其参与门槛更低、利率更高一点罢了!

而此次受限的产品,是按日均存款余额来分层计息的,规模越大,利率会越高!

3、如果民营银行的“智能存款”产品,也受到此次行业自律的限制

那么应该自5月17日,就应该停止发售新产品,因为在过渡期内(截止11月30日),所有的存量都需到期,也不允许新发!那现如今,京东金融、陆金所上民营银行还推出大量“智能存款”产品,就无法解释了!

欢迎大家在评论区留言交流!财经问题就请点击关注【财经者思】,记得多多点赞哦!!!

以后会不允许购买智能存款了吗,为什么?

智能存款今后能否继续购买,目前存有较大的争议,从今年5月初的市场利率定价自律机制会议上来看,监管并没有明确给出“下架”此类产品的时间表。但已经释放出强监管的信号,绝不会任由智能存款产品“疯长”下去。

自2018年下半年以来,随着余额宝等互联网宝宝类产品的收益率持续下降,大家的目光都开始投向银行创新型存款产品-智能存款。

首先,智能存款和普通定期存款有什么不一样呢?为何会受到广大投资者的欢迎?智能存款本质上属于银行1-5年期定期存款,但智能存款和定期存款的不同之处在于,其所有权和收益权是可以转让的,当投资者需要用钱之时,就可以将产品收益权转让出去,从而实现了类似于活期的收益形式,通常都是将收益权转让给信托等第三方金融机构。

而且此类智能存款产品的收益率普遍高于4%,这是连余额宝、零钱通等大家所熟悉的货币基金市场收益率都达不到的,同时也支持随存随取,既有活期的灵活性,又有定期的高收益,一举两得。因此备受广大用户的青睐!

举个例子来说,亿联银行曾推出的一款智能存款,即亿联智存|利添利A款,满期综合利率一度高达6%(现已降至5.5%),该产品主要是通过京东金融等第三方金融平台进行展示、销售的,用户需先开通该行电子账户方能直接从银行购买。

除此之外,还有微众银行的“智能存款+”,蓝海银行的“蓝贝贝”,振兴银行的“振兴存”,众邦银行的“众邦宝”等等都是普通投资者较为熟知的智能存款。

其次,智能存款产品为什么存在争议?从监管所释放出来的信号来看,主要还是在利率市场化与产品“创新过度”的矛盾方面?

众所周知,我国自2013年推动利率市场化以来,尤其是在2015年向前迈进一大步,随着大额存单及智能存款产品等创新型存款类金融产品的上市,各大商业银行在基准利率的基础上上浮比例可以根据自身揽储需要,这确实是有了利率市场化的显著特点。

但是,监管部门在推进利率市场化的过程中,既要维护市场秩序,又担心出现市场竞争加剧后的恶意竞争。因此,对此类智能存款从窗口指导到加强监管。比如说,监管曾要求微众银行下架“智能存款+”,后来又对其他产品实施限购令等。

由此可见,智能存款进入强监管时代是大势所趋,既然存在利率市场化与创新过度的问题,那就必将在争议中稳步发展,而不可能再出现类似6%的产品。但是否“一刀切”地下架所有此类智能存款恐怕也未必。

总之,在利率市场化进程下,利率管制已经基本放开。由于地方中小银行普遍面临着同业负债成本较高的情况,同时也有较大揽储压力,而智能存款的推出可以说是利率市场化过程中的必然现象。整体来说,积极稳妥地推进利率市场化是正确的,但能否继续购买智能存款,就看能否允许中小银行在存款利率上有更高的浮动上限空间。

以后会不允许购买智能存款了吗,为什么?

国家监管下,银行竞争要良性竞争,不应用价格来竞争,主要有以下几个方面。

第一,利率无限提高,贷款利率相应提高,加大银行风险

近一段时间民营银行为了揽储,五年存款利率高达6%,而人民银行基准利率才2.75%,提高了1.18倍,浮动如此之高。现在商业银行贷款利 率也才5%-6%之间,而民营银行存款都达到6%,那贷款利率要10%以上才有利润,这样风险就大了。容易形成像P2P一这样,银行坏账多,最后崩盘,国家不想看到这样的情况出现。

第二,存款保险没有真正落实到位

尽管民营银行高调说,50万以下存款,享受国家100%的存款保险赔付,但是有谁又见保单了,国家有这个钱赔吗?这个钱谁来赔,国家赔,保额在哪里,够赔吗?这些谁也没有敢站出来把数据和条款理清,相当模糊。就连赔付的保险机购是谁,都说不清。

第三,形成不良竞争

如果个个银行都用价格来揽储,那将会出现一山比一山高,你高,我比你更高,这样下去,那只会高到无法想象了,如果高到一定程度,降下来就难了,那国有银行五年存款利率2.75%就没有好市场了,那银行是拿石头砸自己的脚。

以上三点,就足够说明,国家只能监管限制智能存款的数量。

理财有道,看雪之道,雪之道每天都有不同的理财文章,欢迎关注,点赞。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。