明十三陵中的庆陵是被鹊巢鸠占的,这其中有什么故事?

明朝有14位皇帝死在北京,为何却只有13陵?因为景泰帝修建的陵寝被泰昌帝抢了。泰昌帝为何抢别人的豪宅?景泰帝又到哪里栖身去了呢?两段故事为您揭开大明帝国令人唏嘘的往事。

故事的主人公之一景泰帝叫朱祁钰,明英宗朱祁镇的异母弟弟。另一个主人公泰昌帝叫朱常洛,是明英宗的六世孙。

朱祁钰之所以能当上皇帝,全赖朱祁镇太能作。正统十四年,在太监王振的怂恿下,小伙朱祁镇体温上升到99度,热血差点沸腾,他不顾反对非要亲征蒙古瓦剌部。

在王振的骚操作下,22岁的朱祁镇创下了一个耻辱的记录——他被蒙古人请去喝奶茶了!这就是震惊历史的“土木堡事变”。

大明皇帝成了蒙古人的肉票,被枪杆子顶在腰上跟大明朝勒索赎金。为了拯救危难,以于谦为首,将朱祁钰推上了皇位,让蒙古人的肉票变成了廉价的“猪肉”。

蒙古人哭了:“还带这么玩的?你们太阴了,我还得花钱养着他。那啥,咱商量一下呗,折个价咋样?”就这样,朱祁镇又“荣归故里”,只是身份从皇帝变成了太上皇。

朱祁钰才干出点皇帝的滋味,哥哥就回来,心里很不舒服,总觉得自己这个皇帝早晚要变“黄”帝。于是他灵机一动,把朱祁镇软禁在南宫,与世隔绝。

朱祁钰以为把哥哥放在保险箱,炸弹就不会引爆了,哪知心怀叵测的石亨、徐有贞、曹吉祥等人砸碎了保险箱,朱祁镇又复位了,史称“夺门之变”。

朱祁镇复位不久,朱祁钰就很识趣地“崩了”。

皇帝驾崩就该移居“新宅”。在前一年,朱祁钰的杭皇后去世,朝廷奉命已经在昌平为朱祁钰营建帝陵(即庆陵),且杭皇后已经提前入住。如今只需要吹吹打打,把朱祁钰送进去就齐活了。

朱祁镇不同意:哪有这么便宜的事?我在南宫跟蚂蚁、蟋蟀作伴五六年就这么算了?朕要清算!

于是可怜的朱祁钰被剥夺了皇帝的称号,废为郕王,还给他加了个恶谥“戾”。豪宅也不能住,那是帝陵规格,去西山跟他儿子住一起吧。原来四年前朱祁钰唯一的儿子朱见济死了,就被葬在了西山。

那昌平的寿陵怎么处理?朱祁镇恶狠狠地下旨:“砸了!”唉,惨呐,杭皇后的棺木被毁,尸首都不知所终!

这就是明朝十四位皇帝死在北京,却只有十三陵的原因。

那么,泰昌帝朱常洛为何不自己修建帝陵,非要去霸占一座被砸烂的庆陵呢?难道那时候北京地价就高到离谱?答案当然不是,这就要说到朱常洛这个苦逼皇帝的往事。

朱常洛是万历皇帝朱翊钧的庶长子,生母是一个王姓宫女。那时候万历皇帝正是荷尔蒙勃发的年纪,有一天他去太后宫中请安,太后没见到,却被王宫女吸引。万历帝没憋住,播下了种子。

可万历帝一点不喜欢王宫女,他宠幸郑贵妃,更喜欢郑贵妃的儿子朱常洵。这位郑贵妃太嚣张,李太后、王皇后,以及朝中的大臣都不喜欢她。于是大明帝国为谁当太子,展开了近二十年的争斗,最终万历帝低下了高贵的头颅,被迫立朱常洛为太子。

万历四十八年七月,万历皇帝驾崩了,八月初一,朱常洛黄袍加身。可谁也没想到,八月二十九那天,朱常洛也驾崩了!

朱常洛之死就是明宫三大疑案之一——红丸案。这件事的经过大概是这样的:

万历一死,郑贵妃就立刻变脸,她讨好地给新皇帝送过去八名美女。朱常洛居然收下,并及时享用了。

从这件事可见,这家伙也不是“好饼”,居丧期间就接近女色,道德水准极低。郑贵妃的礼物他竟然也敢收,说明这伙计脑袋瓜子也不灵光。

让人无语的是,朱常洛居然被八个美女玩脱了,八月初十就一病不起。接下来的操作更神奇,给朱常洛医治的不是太医,而是一个叫崔文升的秉笔太监。崔文升就是郑贵妃的跟班,不知道朱常洛哪来的胆子,居然敢吃崔文升开出来的药方。

事后证明,正是他的药方加剧了朱常洛的病情。接着鸿胪寺丞李可灼上场:眼下情况只能服用红丸试一试了。朱常洛抱着死马当活马医的态度服下了红丸,第一天情况好转,于是第二天他一次性吃下两粒,结果崩了。

临死前朱常洛吃力地问大臣:帝陵修了吗?大臣们以为问的定陵:按计划修好了。朱常洛苦笑:“我说的是我的陵寝。”大臣们面面相觑!

朱常洛不负责任地走了,却留下一个难题:帝陵怎么办?

此时万历皇帝的灵柩还停在大殿里,他的定陵还需要等着收尾工作。定陵的修建花掉了八百万两白银,朝廷才缓过气来,哪来这么多钱再修一座帝陵?此时的大明连官员的工资都发不起了。

就算能挤出点银子,时间也来不及。帝陵修建不是刨个坑,没有数十年时间根本建不起来,让皇帝这么长时间不入土也不合礼仪啊,怎么办?

这时候有人想起已经废弃了160年的庆陵:那地方虽然破败不堪了,但地宫还在,稍加修葺就能让皇帝先将就住进去,至于地面建筑可以慢慢搞嘛。

于是庆陵被废物利用,成了朱常洛的陵寝。

补充交代一下朱祁钰的西山景泰陵状况。景泰陵一开始按王陵规制修建,很简陋。明宪宗即位后大臣们提出为景泰帝平反,迫于压力,明宪宗同意恢复朱祁钰的皇帝身份。

不过打了折扣,宪宗给朱祁钰的谥号不是明朝标准的17个字,而是5个字,且没有庙号。同时,景泰陵虽然有所增建,但基本规格还是王陵。

直到嘉靖在位时,才给景泰陵的绿瓦换成了帝陵的黄瓦,陵碑移到神道的正当中。至此,从规格上景泰陵符合了帝陵标准,只是规模相对寒酸了些。

值得庆幸的是,庆陵真的发挥了大作用,倘若没有它发挥余热,真要给朱常洛修建新帝陵就麻烦了,因为七年后他的儿子朱由校又崩了!

明十三陵中的庆陵是被鹊巢鸠占的,这其中有什么故事?

谢邀。

明朝从1368年朱元璋称帝,到1644年崇祯上吊自尽,历经16个皇帝。

除了开国皇帝朱元璋葬于南京孝陵、第二任皇帝建文帝失踪、明景帝因为得位的特殊原因葬在西山。其余的十三个皇帝都葬在了北京昌平也就是今天的十三陵。

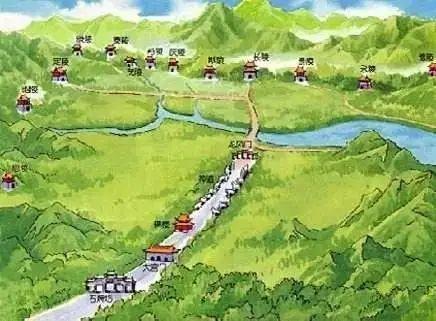

明十三陵始建于永乐帝正式迁都北京后,即开始选的陵址。从永乐7年修建长陵后,到清初顺治初年完成思陵止,历经200多年,以北京昌平长寿山为主峰,左右环列,是个体系完整、规模宏大、气势磅礴的皇家陵寝建筑群,也是世界上规模最大的地下宫殿。

先上一张全家福~

想讲清楚庆陵的故事,就得先说说陵墓的主人。

庆陵葬的是明光宗朱常洛,是明代第14位皇帝。历史上悲催的皇帝很多,但是像朱常洛这样的可能是少之又少了。20年的太子生涯只换来30天的皇帝体验。准确地讲总共29天。

但他却是明代传奇色彩最浓的一位皇帝,明宫三大疑案都与他有关。

朱常洛~

他爹是明神宗,就是万历皇帝。后宫佳丽无数,但是老天就是捉弄他,一直没有人给他生出个儿子来,这让皇宫上下群臣百姓都很惊慌,明神宗自己也很郁闷,但当时的不孕不育技术极度不发达,也没什么神医敢给皇帝开一个“必生儿子”的方子,就这样过了很多年。 一直到一次很偶然的机会,明神宗去参拜自己母后的时候突然看上了母后后宫里的一个宫女,在一番威逼利诱和霸王硬上弓后,明神宗就冷静了下来,他对这个宫女失去了兴趣。

不过,让他万万没想到的是,这位姓王的宫女怀孕了!在经历多次风险后,宫女把孩子生了下来,而且还是个男孩!这本应该是一件让人兴奋的事情,但明神宗一脸的懵逼,不愿意承认是自己的。然而,急着抱孙子的太后才不管明神宗的郁闷,况且给皇帝生儿子的是自己身边的宫女,信得过,因此一声令下就承认了这个孩子的地位,并且还把宫女封为妃子。这就是朱常洛他妈王恭妃。这个可怜的孩子就是朱常洛。

不知道为什么明神宗对这对母子异常讨厌,加上明神宗当时最宠爱的是郑贵妃,而且就在朱常洛出生不久,郑贵妃也生了两个儿子,这让明神宗对朱常洛更是冷落有加,对这位大儿子的教育、生活方面的事情更是从来都不闻不问,以至于到了成年的时候,朱常洛还是文盲一个,斗大的字都不认识。

看过当年明月的《明朝那些事儿》的人都知道,明神宗和臣子博弈的主要一件事就是立太子的争论。文武百官们秉持老祖宗的训诫,认为太子一定要长子来做;明神宗却想立郑贵妃的大儿子来做太子,因为中国古代历来"太子者,国之根本"之说,为此,百官与皇帝争执不已,最后开启了长达10多年的“争国本事件”。 在这十几年里,明神宗不上朝,躲开文武百官,而文武百官想尽办法骚扰明神宗,双方斗智斗勇10几年,最终在太后的干预下,明神宗只好同意立当时虚岁20岁的朱常洛为太子,而这却成为朱常洛的悲剧初始。

来,让我们认识一下他爹一一渣渣神宗万历帝朱翊钧~

继续讲,因为朱常洛并不是万历皇帝心仪的太子人选,所以他的位置一直岌岌可危。

万历对朱常洛实在是喜欢不上来,对他心中充满了鄙视,无论朱常洛做什么,做事做的如何尽心尽力,就是得不到他爹的肯定,时不时还要被痛骂一顿。

而没有成为太子母亲的郑贵妃对朱常洛更是恨到骨髓,不仅时常在明神宗面前煽风点火,更经常派人骚扰朱常洛,最过分的一次,郑贵妃派人直接潜入朱常洛的寝宫,用木棍袭击朱常洛的头部,意图让朱常洛死于非命好让自己的儿子上位,这就是著名的明宫三大案之一的梃击案。

好在朱常洛命大,居然在这种“父亲不爱、后母虐待”的生存环境里,煎熬了20多年,可能都快熬不住的时候,明神宗终于驾崩了,40多岁的朱常洛终于得到了梦寐以求的皇帝宝座。

上一张郑贵妃的照片,这也是个传奇人物:明朝有过两个皇贵妃,宪宗朱见深的万贵妃和万历的郑贵妃,都是深受皇帝恩宠的女人,且和皇上相爱不渝。

也许是因为平时受气太多,突然一下子可以放飞自我了,朱常洛在举行登基大典后仅10天,就一病不起。第二天的万寿节,也取消了庆典。

可能是为了讨好也可能是某种阴谋,朱常洛刚一当上皇帝,郑贵妃就给他进献了美女八人,朱常洛生病与美色是否存在联系,令人怀疑。

皇帝病倒后赶紧召见太医诊视,他服下太医崔父升开的一剂药后腹泻不止。随后,鸿胪寺丞李可灼进献两粒红丸丹,服后病情稍缓,于是下午又服下一丸。结果一觉未醒,第二天就一命呜呼。

这个悲情的皇帝太苦命了,谁也没想到他能短命如此。陵止还没选好就挂了。

埋哪儿呢?大家一筹莫展。突然想起有个建好空置100多年的空位置。就是明代宗景泰帝生前建造的陵,因为他哥英宗发动了“夺门之变”而没有让他入祖坟,而是按亲王的规格葬在了西山。

这个空穴位救了驾,只稍微修饰了一下,就将朱常洛安葬了进去,这就是庆陵。

不想用"鸠占鹊巢”这个词来形容他。因为他太悲情了。

庆陵分为两个院落,前面的院落为享殿建筑群,后面的院落为明楼与宝城。两个院落之间有神道和桥相连接。

没错,院落间有桥连接。因为两个院落间有一条专门排水的小河。

这就是陵园中间的小桥~

庆陵的祾恩殿院落,大门已经没了,大殿也只剩下残墙了。

存在与消逝的,创造与毁灭的,物换星移中,所有的物质都会在时间里变化、轮转,而呈现在你我的面前。这,就是历史的痕迹吧……

明十三陵中的庆陵是被鹊巢鸠占的,这其中有什么故事?

鸠占鹊巢一词来源于《诗经》:“维鹊有巢,维鸠居之”,说的是红脚隼经常强占喜鹊的巢,比喻强占别人的住屋或占据别人的位置。

从这一点出发,用“鸠占鹊巢”来形容庆陵并不恰当,因为庆陵并不是被强占的,它成为明光宗朱常洛的陵寝实属无奈。

庆陵跟好几位明朝皇帝都有关系,第一位就是明代宗朱祁钰。

朱祁钰是明宣宗朱瞻基次子,明英宗朱祁镇的异母弟,本来是没有机会登上皇位,奈何明英宗作死,给了朱祁钰这个机会。

明英宗的作死就是在瓦剌入侵的时候率军亲征,结果一顿操作蠢如猪,酿成了土木之变,不仅自己被俘,还搭上了几十万明军和一群文臣武将,明朝文武中枢为之一空,京师守军空虚,完全暴露在瓦剌面前。

危难之际,于谦否决了朝臣的迁都之议,请求太后让皇帝唯一的弟弟郕王朱祁钰监国,随后为了避免瓦剌皇帝要挟,动摇人心,于谦等人又劝太后立朱祁钰为帝,太后以明英宗之子朱见深为太子的条件同意了,朱祁钰于是成为明朝第七位皇帝。

朱祁钰心里是不大想上位的,人家当皇帝都是欢欢喜喜的,凭什么我一上台就面临亡国之危,北京城一破,大明半壁江山没了,我的性命也难保。

但明英宗只有朱祁钰一个弟弟,赶鸭子上架也得他上,朱祁钰硬着头皮上了,在于谦等人的辅佐下稳住朝局,积极筹备抵御瓦剌入侵,最终守住了北京城。

击退了瓦剌,朱祁钰终于有机会享受皇帝的极权了,可不久他又担心哥哥回来跟他抢,所以他内心的想法是不让明英宗回来,但底下的大臣不这么想,尤其是杨善,他趁着探查的机会把明英宗接回来了,大出朱祁钰意外。

刚刚体验极权的朱祁钰自然不会放手,放手他可能也会死得很惨,与其让自己惨,不如让哥哥惨,所以他把明英宗软禁在南宫,附近树砍光、大门上锁灌铅、锦衣卫严密看管,吃穿不足供,明英宗甚至要老婆做女红补贴家用。

千防万防,朱祁钰还是没有防住哥哥。他千辛万苦废掉了太子朱见深,改立自己的独子为太子,可没几年独子死了,受此打击的朱祁钰很快就生了大病,这给了那些有异心的人机会。

景泰八年(1457年),朱祁钰得了一场大病,已经不能上朝,武清侯石亨等人趁机发动夺门之变,将朱祁钰软禁在西内,迎立明英宗为帝。

说了这么多,朱祁钰跟庆陵有什么关系呢?因为我国君主一向有生前修皇陵的传统,继位后不久就开始选址修建,因为没定名号,所以都叫寿陵,庆陵的前身就是朱祁钰的寿陵,那是他给自己选的风水宝地。

可明英宗登位后一番清洗,又废朱祁钰为郕王,不承认他的帝位。不久,朱祁钰病死,既然都不是皇帝了,自然不能葬在皇陵,明英宗将朱祁钰按照亲王的规格葬在了北京西山。

明英宗又看不上朱祁钰在天寿山修建的寿陵,所以这个还未完工的工程就废弃了,废弃还不算,明英宗还派人毁了这个寿陵。

在朱祁钰去世前,其皇后杭氏已于景泰七年(1456年)去世,就被葬进了寿陵。明英宗复位后,派襄王朱瞻墡去天寿山祭拜长陵、献陵和景陵(明成祖、明仁宗和明宣宗的陵寝)。

这家伙回来后报告说杭氏的陵墓明楼高耸,与长陵、献陵一样,比景陵更高,是逾越礼制,应该“夷其坟垣,毁其楼寝,则礼法昭明,天下幸甚”。

明英宗求之不得,早觉得这个弟妹不是皇后(被明英宗废除皇后称号),没资格住皇陵,立刻下令毁掉寿陵,于是曾经的皇陵就成了一片洼地,人称“景帝洼”。

万万没想到,一百多年后,这个洼地竟然派上用场了,原因就是明光宗朱常洛死得太急了。

朱常洛当了几十年的皇长子,一直没被立为太子,因为他的父亲万历皇帝不喜欢他,战战兢兢几十年,一朝继位,朱常洛放纵了,结果一月驾崩,人称“一月天子”。

朱常洛崩得太快了,他老爹万历帝都还没下葬呢,新上位的天启帝需要同时料理爷爷和父亲的丧事,尤其是父亲根本来不及给自己选皇陵,所以救急用了朱祁钰的选址。

一百多年过去,“景帝洼”上重新建起皇陵,即庆陵。

明十三陵中的庆陵是被鹊巢鸠占的,这其中有什么故事?

所谓明庆陵是“鸠占鹊巢”,指的是明光宗朱常洛的庆陵使用了景泰帝朱祁钰给自己准备的“帝陵”。这到底是怎么回事呢?皇帝怎么还住“二手房”?朱祁钰的陵寝不是“景泰陵”吗?跟明庆陵又有什么关系?

“景泰陵”最初并不是帝陵众所周知,明朝有三座帝陵不在十三陵范围之内。一个是位于南京的明孝陵、一个是位于湖北钟祥的明显陵,还有一个就是景泰帝朱祁钰的景泰陵。景泰陵其实并不是朱祁钰在位期间给自己修建的陵寝,而且最初它根本就不是帝陵!景泰陵与位于钟祥的明显陵比较像,是由亲王墓园改建而来。只不过,明显陵的主人朱祐杬的陵寝是亲儿子扩建的,所以极尽奢华之能事!而朱祁钰的陵寝是侄子扩建的,说白了就是“意思意思”,有个大概形制就得了……所以,相对于明朝的其他帝陵,景泰陵绝对可谓寒碜至极!

朱祁钰在位期间曾经给自己修建过陵寝,也就是后来的明庆陵。奈何,朱祁钰还没死就碰上了“夺门之变”,他哥哥明英宗朱祁镇复辟了。在第二次当上皇帝之后不久,朱祁镇便废除了朱祁钰的皇帝尊号,将他降为了原先的郕王。不久之后,朱祁钰病故,一说是被朱祁镇秘密处决。朱祁钰既然已经不是皇帝了,原来他给自己修建的那座帝陵自然是不能用了,不仅不能用,朱祁镇还命人将地面建筑全部夷为了平地!地宫也遭到了严重破坏。

可朱祁钰在不受他哥朱祁镇待见,毕竟是当过皇帝的人、而且死的时候还是亲王身份,总不能曝尸荒野吧?所以,朱祁镇命人在其他地方给朱祁钰重新修建了一座亲王规制的墓。说是亲王规制,其实也就那么回事了,形制是亲王的标准,材质恐怕连普通土豪的墓都不如……这就是后来那座景泰陵的雏形。

▲明英宗朱祁镇

▲景泰帝朱祁钰

成化年间,明宪宗朱见深出于政治考量,恢复了朱祁钰的皇帝身份。既然又成了皇帝,朱祁钰的墓就应该升格为帝陵,不是吗?于是,朱见深命人在原郕王墓的基础上,将地面建筑重新按帝陵的规制“装修”了一番,地宫反正没人看得见,也就懒得弄了。说是帝陵规制,无非就是添几间房,然后把琉璃瓦换成黄色、墙刷成朱红罢了……明宪宗要的是名,至于景泰陵是不是“豆腐渣工程”,他并没有那么在意。所以,景泰陵“光荣”地成为了明朝最寒碜的帝陵!

▲明英宗朱见深

明光宗朱常洛为何要住“二手房”作为皇帝,明光宗为何要使用景泰帝朱祁钰当年给自己修建的陵寝、住别人的“二手房”呢?其实,不是朱常洛舍不得花钱给自己修建新陵寝,而是根本没时间!

▲明光宗朱常洛

帝陵必须是皇帝才有资格修建,皇太子也不行!所以,皇帝通常在即位之后才开始给自己修建陵寝。万历四十八年七月,明神宗朱翊钧驾崩,苦熬了许多年的皇太子朱常洛终于“转正”,可好景不长,身体本就不好的朱常洛又迷上了“滚床单”,结果可想而知,直接病倒了。病了好好治嘛,可朱常洛却信了身边人的邪,吃起了丹药,最后让一颗小小的红丸要了小命!掐指算来,从即位到驾崩,只有一个月时间……别说是修建帝陵了,帝陵的设计图能在一个月内搞出来恐怕都不可能!甚至连改元朱常洛都没来得及,最后明朝的大臣们不得不商议着将万历四十八年一分为二,前七个月是万历四十八年、后五个月是泰昌元年。

▲明神宗朱翊钧

明朝对于帝王驾崩后停灵和下葬的时间都是有相关规定的,如果重新修建陵寝,肯定是来不及了。最后,景泰帝朱祁钰废弃在十三陵陵区的陵寝进入了众人的视野。虽然被明英宗朱祁镇给毁了,但地宫、地基等等都是现成的,清理清理、重新装修下地宫、再增加点儿地面建筑还是来得及的。于是,朱常洛就这样被塞入了朱祁钰给自己修建的陵寝地宫之中,朱祁钰留下的这套“二手房”就这样摇身一变成了后来的明庆陵!

▲明庆陵地面建筑

综上所述,景泰帝朱祁钰给自己修建的陵寝最终成了明庆陵,说白了就是:朱祁钰给自己修建了陵寝却没命去住,朱常洛挂得太突然、根本来不及修建陵寝,所以就把朱祁钰的那套“二手房”重新“装修”了一下住了进入,整件事就这么简单。

明十三陵中的庆陵是被鹊巢鸠占的,这其中有什么故事?

明十三陵中的庆陵乃是光宗朱常洛的陵寝,不过最初打算长眠于此的,乃是景泰帝朱祁钰,只不过朱祁钰虽早早给自己选好了万年福地,但他终究没福气葬入其中。

光宗太短寿,根本没空建陵在常人看来,人尚在世就提前修坟是件很晦气是事情,但古代的帝王往往提前修建陵墓,帝王陵寝不同于普通人,往往规模巨大,工程建设非常复杂且工程量巨大,而且帝陵修建需要大量的资金,只能循序渐进。

也因皇陵建设不容易,所以古代号称“万岁”的皇帝们,往往都是提前在自己在位的时候就开始进行陵寝建设,一般都是提前几年乃至一二十年。

朱常洛,明朝第14位皇帝,乃是神宗朱翊钧的长子,其生母卑微,不过是个宫女,虽然身为长子,但朱常洛从小就不得神宗宠爱,成长历程非常坎坷。

万历四十八年七月,神宗驾崩,经历国本之争的朱常洛即位为皇帝,然而非常可怜的是,朱常洛登基后第十天就一病不起,九月二十六日,实际上才做了29天皇帝的朱常洛就驾崩了,成为了明朝在位时间最短的皇帝。

关于朱常洛的死因,也众说纷纭,毕竟当时发生了红丸案,但这都是后话,而最头疼的问题是光宗在位时间太短,根本就没来得及给其修建陵寝。虽说都是提前给皇帝修陵墓以防万一,可是谁也想不到光宗这么万一,龙椅都还没坐热人就没了。

更尴尬的是,别说光宗,当时连光宗的父亲神宗都还没来得及正式葬入定陵,还在停灵,而朱常洛所定下的新年号“泰昌”其实也还没正式启用,也因此,史书只好将万历四十八年劈出了三分之一,将当年的八月到十二月底定为泰昌元年。

继位的朱由校一时之间焦头烂额,当时的明朝风雨飘摇内外交困,别说根本没什么心思去给明光宗修建陵寝,就算有空,也缺少足够的花费。

朝臣们一众嚷嚷争吵后,想到了景泰皇帝当年给自己选中的寿陵旧址。

被废弃的明朝帝陵景泰洼明朝有两个比较特别的皇帝,一个是建文帝朱允炆,一个是景泰帝朱祁钰,二人都做过正儿八经的皇帝,但却最终都失去了皇位,一度被抹去了帝王身份。

正统十四年,英宗朱祁镇被瓦剌所俘,史称土木堡之变,危急之下,英宗的弟弟郕王朱祁钰被孙太后与群臣成为监国,后直接继位为皇帝,随着时间的推移,朱祁钰逐渐迷恋上的做皇帝的感觉,不再愿意放手,英宗回朝之后,不仅不肯归还皇位,还将英宗幽禁。

原本,若是英宗被朱祁钰好好安奉在南宫,让其衣食无忧,自己稳居帝位,百年之后仍旧将皇位正统传回英宗一脉,那么一切都很和谐。

但朱祁钰所想,乃是“父有天下必传于子”,其帝位巩固的时候就已经开始想要打破平衡,尤其是长子朱见济出生后,朱祁钰幽禁苛待英宗,不顾群臣反对废掉朱见深的储君之位,改立自己的儿子,而且即便朱见济夭折后,他依旧不肯复立朱见深,最终为自己种下苦果。

而朱祁钰做皇帝的时候,也已开始营造皇陵。

景泰七年二月,孝肃皇后杭氏崩逝,景泰帝下旨在昌平营造寿陵,又为寿陵设五十守陵户,并改武成中卫为寿陵卫,六月,杭氏葬入寿陵。

虽然还没有完全建成,但初初建好的寿陵建筑雄伟,明楼高耸,足够与长陵和献陵媲美。

然而景泰八年夺门之变后,朱祁钰离开人世,而重新夺回皇位的英宗,于天顺元年五月,派工部尚书赵荣率领长陵等三卫官兵五千人,将寿陵捣毁,仅剩下空荡荡的玄宫。

至于当年的孝肃皇后杭氏,其名分也被英宗废去,而寿陵被捣毁之后,先行葬入寿陵地宫的杭氏的灵柩,也不知所终。

至于朱祁钰本身,则被以亲王礼草草葬入了金山陵园,其名分地位悉数被废去,直到明宪宗朱见深成化十一年,才重新下诏恢复景泰帝的皇帝身份,按照皇帝陵寝规格修饰陵寝,但仍旧远远低于真正的帝陵规格。

重新翻新的废陵,作光宗长眠之地光宗崩得实在太突然,以至于根本没工夫寻找吉壤福地建设帝陵,无奈之下,明熹宗朱由校与群臣商议,将废弃了160多年的景泰帝寿陵旧址重新翻修,作为朱常洛的帝陵。

不过,庆陵也并不完全就是朱祁钰当年的陵寝。

《钦定日下旧闻考》引《芹城小志》:光宗贞皇帝陵曰庆陵,在裕陵西南,俗传位景泰洼是也,先是景泰中建为寿宫,英宗复辟,景皇帝葬西山之麓,陵基遂虚,光宗上宾既速,仓促不能择地,乃用此为陵。

从陵址位置来看,庆陵也不是有意选定的,其东侧是仁宗的献陵,西侧是英宗裕陵,而光宗朱常洛距离两位先祖辈分非常远,从位置上来说,并不符合昭穆之制。

而另有一种说法是,庆陵的位置虽然是景泰帝寿陵原址,但却经过慎重选择后才真正确定了庆陵建筑格局分布的。

《明熹宗实录》记载:光宗九月初一驾崩后,十月十日,熹宗遣使前往天寿山卜选陵地,反复查看后,选定皇山二岭,认为这两个地方至尊至贵,熹宗非常满意。

天启元年正月十九日,庆陵正式破土动工,玄宫自天启元年三月营建,七月二十九日合龙门,历时四个月,九月光宗入葬庆陵。天启六年,庆陵地面建筑完工。

庆陵的建设,其实也颇具特色:

第一,全部石材,一帝三

和以往的陵墓玄宫建筑材料都采用砖石混用相比,庆陵玄宫完全使用石材建成,且棺床尺寸超过一帝二后规模,是一帝三后,工程建设十分精细。

从营建到玄宫的正式落成,共同花去白银150万两,庆陵建设的规制建设,比照着朱常洛的祖父朱载坖的昭陵,还有仁宗的献陵,其规模相当巨大。

第二,两进院落,重门相隔

庆陵是明十三陵中唯一有相互分开的前后两进院落的陵寝,第一进院落的祾恩门殿与第二进院落的三座门、明楼宝城之间彼此相互都不连接,被一条排水的小河与一座高十米的小山坡相隔开,各殿之间重门相隔。

在二进院落之间,有神道相连,并于第一进的院落后,建单孔的石桥三座。

第三,暗渠涵洞,排水独特

请领导排水堪称一绝,对于宝城两侧山壑之间的流水,其他陵寝都是用明渠进行排水,从陵寝前方排出,而庆陵的排水则使用暗渠,在明楼前修建一个平面“T”形地下排水涵洞。

不能完全说庆陵是鸠占鹊巢其实,光宗帝陵的所在地虽然当年曾是景泰帝寿陵的旧址范围,但也不全是。

《诗经·召南·鹊巢》:维鹊有巢,维鸠居之。

当年景泰帝的寿陵兴建于景泰七年,最初葬入的只不过是朱祁钰的继后杭氏,规格并不算多么大,而寿陵的主体压根也没建设完成,仅有玄宫的部分比较完整,之后,寿陵整体被英宗派人捣毁,几乎荡然无存。

庆陵开始兴建比较仓促,最终选中了寿陵的所在地,而庆陵的范围并不仅仅在寿陵的旧址,只不过是包括了其中的一小部分而已,绝大多数的庆陵建筑,都是之后重新建设而成的,说是说鸠占鹊巢,但实际上,庆陵占的只不过是寿陵旧址的所在地。

再者,当年寿陵所在只有个大致方位,并不确切,所以庆陵到底是不是真的鸠占鹊巢也实在不好说绝对。

明十三陵中的庆陵是被鹊巢鸠占的,这其中有什么故事?

在今天的北京市昌平区天寿山南麓,有一片占地面积大约一百多平方公里的皇家陵寝建筑群,这就是著名的“明十三陵”,明朝十六代皇帝中,除了太祖、惠帝、代宗三人之外,其余十三位皇帝都埋葬于此地。太祖皇帝是在南京应天府建立大明王朝并一统天下的,驾崩后就安葬在京师(南京)附近的孝陵;惠帝是因为“削藩”失败,被四叔燕王朱棣(即后来的成祖皇帝)发动“靖难”赶下台,失踪在燕军攻克京师(南京)的大乱中,所以没有具体的陵墓可查。而代宗皇帝朱祁钰,就是我们接下来要讲的故事主角之一,他和他的六世族孙、光宗皇帝朱常洛之间,因为天寿山皇陵中的一处陵寝,产生了超越近两百年的交集,而这也是我们要详细为大家叙述的历史故事。

大明正统十四年(1449年)二月,因为长期以来在“朝贡”、“互市”中产生的龃龉,导致大明和蒙古瓦剌部之间对立情绪越来越严重,并最终导致瓦剌首领也先率大军入寇宣府、大同等边镇。当年才二十二岁的英宗皇帝朱祁镇在亲信宦官王振的鼓动唆使下,热血上头,想效法曾祖父太宗(成祖)皇帝当年五征漠北的赫赫武功,以证明自己的天纵之才,于是在没有做好充足准备的前提下就匆忙宣布御驾亲征,讨伐瓦剌。

正统十四年七月十六,英宗宣布立两岁的长子朱见深为皇太子,并以皇弟、郕王朱祁钰为监国辅佐朝政,自己则亲率英国公张辅、成国公朱勇、兵部尚书邝埜、户部尚书王佐、内阁大学士曹鼐、张益等文武官员,并京营诸卫军队二十万,号称五十万大军,自京师(北京)出征,进击瓦剌。

进军途中,英宗无比依赖王振,一切大权均由其掌握。但是王振志大才疏,又毫无军政经验,依仗英宗的宠幸在军中大发淫威,随意发号施令,导致大军无所适从,行动混乱。军民夫役也不能忍受苛待,在半道纷纷逃离,因病饿重役而死去的军民尸骸铺满道路路,明军刚刚出征不久就军心严重不稳。

此后,英宗抵达大同,才发现敌情严重,瓦剌来势汹汹,明军已连遭败绩,边关告急。所以毫无实际军事经验的英宗和王振张皇失措、不敢再提出塞作战之事,急忙命令回军。后撤途中,英宗在王振的教唆下准备绕道王振老家蔚县、后来又改道宣府,白白浪费时间,所以被瓦剌追兵赶上。八月十四,明军后卫朱勇所部抵挡不住瓦剌猛攻而全军覆没,行动缓慢的英宗和王振被围困于宣府镇怀来县土木堡。

英宗被困后轻信瓦剌的议和诡计,下令出和谈,导致明军放松警惕,出营取水,瓦剌发动突袭,明军大营顿时陷入混乱而无法组织抵抗,纷纷溃散,部分明军投降,其余四散奔逃。随军的勋贵大臣:英国公张辅、驸马都尉井源、兵部尚书邝埜、户部尚书王佐、侍郎丁铭、王永和内阁大学士曹鼎、张益等,共计五十余人战死沙场,英宗本人被俘。罪魁王振在乱军之中被愤恨的护卫将军樊能锤杀。这就是改变了日后大明历史的“土木堡之役”,大明社稷因此陷入倾覆境地。

正统十四年(1449年)八月二十九,在情势危急之下,以留守京师的兵部侍郎于谦为首,朝臣们联名上奏孙太后,恭请太后降下懿旨,立监国郕王朱祁钰为新皇帝,以凝聚大明军民的士气,同时挫败瓦剌以英宗来要挟大明的阴谋。孙太后同意了大臣们的请求,下旨立郕王为帝,同时依旧以英宗所立的太子朱见深为皇储。

正统十四年(1449年)九月初一,郕王正式即位称帝,改明年为景泰元年,他就是大明第七代皇帝——明代宗(景泰帝)。登基后,代宗奉“北狝”的兄长英宗为太上皇。

在代宗和于谦等主战派大臣的齐心协力之下,从正统十四年(1449年)十月初一到十月二十,明军和南侵的瓦剌军队激烈交战并守住了京师,打败了瓦剌的入寇,君臣同心、士气高涨,迫使瓦剌军队放弃入寇,裹挟着被俘的英宗撤返回塞外,大明终于度过了这场立国以来最严峻的危机时刻。

瓦剌撤军以后,不甘心没从大明捞取更多利益,于是在景泰元年(1450年)六月间又挟持英宗南侵,直抵大同镇边墙外,谎称把英宗送归大明,让人拿着英宗被迫写下的书信要大同总兵郭登开城迎接。郭登知是瓦剌诡计,拒不开门,并策划出兵强行夺回英宗。

瓦剌首领也先无奈之下,只得放弃讹诈大明,带着英宗返回漠北,并派出使者向大明请和,声称可以送回英宗,请大明朝廷厚加金帛财物赏赐,以作为双方交换条件。

景泰元年(1450年)六月,代宗派出使者:礼部侍郎李实、大理寺少卿罗绮、指挥使马政等人,携带亲笔诏书,前往瓦剌商议议和及迎回太上皇英宗事宜。

其实,出于皇权的排他性,代宗内心不愿意兄长英宗返回,那样的话自己的皇位将受到莫大威胁。所以在派出李实和罗绮等人出使瓦剌时,代宗只嘱咐商谈议和之事,没有过多提及迎太上皇南返的要求,也没有提厚赠瓦剌赐物以交换太上皇英宗。

因为大明使者前来谈判时,只带了少量赏赐给也先个人的金帛财物,没有携带瓦剌上下以为地交换英宗的“厚赐”,使得瓦剌想要狠狠敲大明一笔的念头落空,也先大失所望,对大明使者态度也转为冷漠,英宗南返之事几乎落空。

第一次和谈没有达成后,为了避免落天下人的口实,代宗在景泰元年(1450年)七月再派右都御史、鸿胪寺卿杨善出使瓦剌,继续商议议和。但代宗没有授予杨善诏书、也没有下拨金银财物作为赎回太上皇的赎金,仅仅以这一姿态敷衍群臣、略尽人事而已。

但让代宗没想到的是,年过六十的杨善在没有获取朝廷钱财、也没有皇帝御赐诏书的情况下,出于回报英宗恩德、同时借此时机一搏日后命运的的心思,居然变卖了自己的私人家产和田地,筹备了若干过得去的金银财帛,抵达瓦剌之后辗转腾挪,又发挥自身无与伦比的雄辩之才,在和也先的会面中一再辩解当年双方产生龃龉的原因,把责任都推给王振和瓦剌一方的低级入贡使者,使得也先和瓦剌其他上层贵族消除了心中芥蒂,决心和大明重开互市,以交各自必须之物。

同时,杨善装作不经意间奉承也先,称赞他和其他瓦剌贵族善待被俘的英宗是仁厚之心、顺应上天好生之德,自己归国后要把也先等人优待英宗的事情告诉大明史官、写入史书中、代代传颂他们的仁德。又继续吹捧也先等人是顶天立地、雄壮威武的塞外英雄,中原内地没有人能与之相比。瓦剌诸首领在杨善的肉麻吹捧和精心忽悠下,飘飘然如成仙一般,乐不可支、自尊心得到大大的满足。再加上杨善又准备了还算过得去的金帛财物,于是稀里糊涂之下,也先就答应了杨善将英宗送还大明、双方达成和议互市的请求。

景泰元年(1450年)八月初二,“北狝”达一年之久的英宗终于获得了自由,被也先放归,踏上了返回大明之路。杨善侍候着太上皇一路披星赶月、日夜兼程加紧南返,终于在景泰元年(1450年)八月十五中秋节、土木堡之变周年之日抵达京师,英宗从安定门入城,返回了阔别多日的京师。

代宗原本以为自己虚应故事之下,太上皇是接不回来了,谁知道弄巧成拙,杨善这个不领会君心的老头子居然真的把太上皇迎回了京师,心中的膈应和不满就别提了,但在表面上代宗却不能表现出嫌隙和厌烦,于是只能捏着鼻子强忍下来,并亲自出皇宫东安门,迎接兄长“北迤”回归。两兄弟见面时,根据《明史纪事本末》记载,情景很是感人,兄弟之间热泪盈眶,相互嘘寒问暖,兄友弟恭的场面让人感动。但实际上双方内心里是怎么样的感受,那外人不会知道,自己领会一下意境得了。

英宗返京之后,被代宗安置于南城的南宫之中,明面上尊为“太上皇”,实际上就是个高级囚徒而已,毫无人身自由,被软禁在这小小的天地里,生活窘迫艰难。而代宗在疑心作祟之下,对兄长居住的南宫加派诸多守卫、时刻提防、处处限制,生怕兄长会卷土重来,夺走自己的皇位。英宗就在这种被人猜忌、惶恐不安的情况下,度过了六年多的软禁生活。

对归来的兄长严加防范、以免皇权旁落之后,代宗还有一块心病没有了结,那就是储位之事。原本代宗就是赶鸭子上架,在土木之变后紧急登基的,登上皇位后立即面临瓦剌入寇的危急局势,当务之急是要守住京师,打退瓦剌来犯之敌,所以孙太后立代宗为帝的懿旨中,要以英宗出征时所立的皇太子朱见深继续为皇储的意见,代宗其实是没有什么异议的,京师还不知道守不守得住,自己的皇帝能当几天都不知道,这些细枝末叶的事情就不要纠缠了,集中精力打赢京师保卫战再说。

幸得天佑大明,在代宗和于谦等人的不懈努力之下,明军得以击退瓦剌,取得了京师保卫战的胜利,稳定了朝野,保住了社稷,代宗的皇位也得以稳固。于是,位置安定了的代宗开始考虑起皇位的传承、储位的更替等自身切实利益了。

代宗还是郕王的时候,就有了亲生儿子朱见济,等火线登基后,因为局势紧急,所以依旧以英宗的皇太子朱见深为储君。等到打退瓦剌、大明江山转危为安时,代宗就渐渐不能容忍储君不是自己的亲子、帝系传承转不到自己一系这个闹心事了。尤其是景泰元年(1450年)太上皇南返并被自己软禁于南宫后,代宗更加坚定了尽快更换皇太子的决心,如果储君不改易,那么自己这个皇帝就是无根之主,无论当初为社稷、为朱氏宗族建立多少功业、做出多少贡献,统统只是一世烟云而已。如今的皇太子不是自己的儿子,多年后自己薨逝了,大明皇位又将再次转回兄长一系。而皇太子登基后必然尊崇生父英宗,自己不过是新君的叔父,在新君心中,只是代替他们家暂时掌管大明江山若干年,一个过客而已。

尤其是代宗自己是如何对待南宫中的太上皇,那态度和待遇是人尽皆知,皇太子心里怎么会没有怨言,假如以后自己驾崩,皇太子登基了,那自己身后的待遇和史书中的评价可想而知。为了避免辛苦得到的皇位最后竹篮打水一场空,代宗绝不能放任大明的皇太子、自己的继承人依旧是太上皇的儿子这种情况出现。

景泰二年(1451年)七月初一,代宗在上朝接见群臣、处理完政务之后,退朝之时貌似不经意地随口说:“明日是东宫的生日。”正准备恭送皇帝返回后宫的朝臣们尽皆愕然,莫名其妙,其中首辅陈循下意识地回答:“东宫生日,不是十一月初二么?”代宗听见后满脸不高兴,拂袖起身,一言不发地回宫,留下一群面面相觑的辅臣。

这没头没脑的一问一答,其实就是代宗准备易储前对辅臣们的试探:七月初二是代宗独子朱见济生日,而十一月初二则是现任皇太子、太上皇长子朱见深的生日。代宗以此作为投石,来试探辅臣们的态度,以便做出进一步行动。

为了达到更换皇储的目的,代宗此后多次在朝会中或明或暗的示意诸臣,要他们上表奏请更换储君,同时为了取得辅臣们的支持,代宗还做出了皇帝给大臣们行贿的千古奇闻:给全体内阁成员送钱,其中首辅陈循赐黄金五十两,其余辅臣赐白银一百两,然后再派心腹太监私下到辅臣们的府中征求易储意见,要求他们即使不主动上疏请求易储,也不要在其他人上疏易储时出言反对。

至此,代宗易储之心被天下人所知,但是圉于儒家宗法制度和忠君报国思想,诸臣们还是不愿意附和代宗的易储心思,朝中支持者寥寥。另外,代宗的皇后汪氏,也坚决反对丈夫的易储行动,多次苦劝代宗不要改立皇太子,以免遭人诟病,留下身后恶名。因此代宗对汪皇后厌恶疏远,在准备更立皇储的同时也逐渐有了废立皇后之心。

景泰三年(1452年)四月,广西思明州土守备黄厷因为想窃取族弟的土知府之位,谋杀了族弟一家,被人告发而下狱。黄某人为了活命,于是迎合代宗的易储之心,上疏提出永固国本事,请求皇帝改易皇储,以固大明国本。代宗得到黄厷的奏疏后激动万分,拍着椅子扶手感叹说:“不想万里之外,乃有此忠臣!”立即赦免了他的罪名,并把奏疏下发内阁让诸臣讨论。

阁臣们接到代宗转批的黄厷奏章后,“众皆惊愕”,不知所措,但当初又接受了皇帝的“重贿”,不好直接封驳,于是把奏疏转交礼部,由礼部尚书胡濙、左侍郎侍郎萨琦、右侍郎邹干负责召集六部九卿、在京勋臣等,集中讨论黄厷的易储提议。廷议中,诸臣都觉得易储不可行,但是为了不出头得罪皇帝,所以没有人敢于第一个发言反对,大家都在迟疑不决。

这个时候,被代宗派来“列席”廷议、探查诸臣态度的心腹宦官、司礼监太监兴安拍案而起,大声说:“东宫易储、势在必行,赞同者画押即可,不同意者可免画押,何以犹豫不决也!”其中威胁含义显露无疑。

这种情况下,谁敢出言反对易储,于是廷议结果是诸臣都同意易储,并在当天由礼部尚书胡濙、魏国公徐承宗、宁阳侯陈懋等人领衔,共计文武大臣九十一人联名上疏,向代宗奏请更立皇太子:“父有天下,必传于子,此三代所以享国长久也。惟陛下膺天明命,中兴邦家,统绪之传,宜归圣子。今黄厷所奏宜允所言。”

景泰三年(1452年)五月初二,在得到了朝臣们的奏疏支持后,欣喜无比的代宗召开大朝会,公开发布易储诏:“父有天下传之子,斯固本于万年。”,正式立皇子朱见济为皇太子,改封前皇太子朱见深为沂王,出居沂王府。同时,以“无子失德”的理由废皇后汪氏为庶人,改立皇太子生母杭氏为皇后。这样,经过两年的努力,代宗皇帝终于实现了自己的夙愿,将大明储君改为自己的亲儿子朱见济。

代宗煞费苦心地使尽了手段,终于把亲儿子扶上了储君之位,原本以为大明江山将会在自己这一系代代传承、父子相继、千秋万世,没成想乐极生悲,朱见济不过才当了一年半的皇太子,就在景泰四年(1453年)十一月患病不治,年幼夭折了,谥号“怀献太子”。而代宗只有怀献太子这一个独子,当初自己费尽心机、殚精竭虑,才达成目的立他当了皇太子,没想到儿子福薄,早早就病夭,这简直是如晴天霹雳,将代宗身心击垮。而失去了爱子的杭皇后也深受打击,一病不起,缠绵病榻多年之后于景泰七年(1456年)二月薨逝于京师。

按照皇室传统,大明皇帝的身后陵寝要在昌平天寿山南麓皇陵区选址,之前太宗(成祖)的长陵、仁宗的献陵、宣宗的景陵都修造于此。如果没有土木之变,英宗的陵墓也会在此选址建造,但一是当年的英宗还年轻、没有急于修造陵墓,二是英宗皇后也在世,不需要建陵,所以直到正统十四年(1449年)英宗出征被俘时,也没有修造皇陵。

代宗登基后,和兄长英宗当年的情况一样,不需要匆忙修建陵墓,所以他的皇陵一直没有动工。但到了景泰七年(1456年)二月,杭皇后薨逝后,就必须修造陵墓安葬皇后,并作为自己百年后的安身之所,所以代宗在这一年下诏命钦天监在天寿山下挑选吉壤,作为自己和杭皇后的百年后陵寝。

按照陵寝“昭穆制度”,后世子孙陵墓在有条件的情况下,都要以始祖之陵为中心,以“左昭右穆”、“左子右孙”的仪制有序建造,一一相对。大明皇室的始祖是太祖皇帝,但是他的陵墓孝陵在南京,而大明京师已经搬到了北京,后代皇帝驾崩后,如果归葬南京,时间、财力、人力、物力都承受不起,所以自太宗(成祖)开始,大明皇帝都是就近安葬在京师(北京)附近的昌平天寿山南麓。自太宗(成祖)始建长陵开始,仁宗和宣宗的陵寝都严格依照“昭穆制度”,一左一右修造在长陵两侧,其中仁宗的献陵在左,宣宗的景陵在右,完全符合“左昭右穆、左子右孙”的仪制。

作为仁宗的孙子,宣宗的儿子,代宗的陵墓自然也需要依照“昭穆制度”,在仁宗献陵之左择吉地修造,所以在得到代宗的诏命后,钦天监就马上行动,在天寿山南麓、仁宗献陵左侧找寻吉地,作为代宗和杭皇后的身后陵寝。最终,在献陵左侧大约一里处,钦天监找到了一处上好吉地,作为初选地址上报给代宗。代宗看过地势和风水草图后同意了钦天监的意见,命工部会同天寿山守陵护军立即开工,为自己和薨逝的杭皇后修造合葬陵。

经过四个月的修造,至景泰七年(1456年)六月陵寝完工,当月杭皇后被安葬进地宫,此时代宗尚未驾崩,所以陵墓没有取名,以“寿陵”为代称。据史料记载,代宗的寿陵“建筑雄伟,明楼高耸,可与长陵、献陵相拟,犹胜景陵。”就是说代宗寿陵修造得很高大、气派,和太宗(成祖)的长陵、仁宗的献陵差不多,比宣宗的景陵更宏伟(而这座宏伟陵墓,原本是应该属于英宗的,如果他没有土木之败的话。)

此时的代宗,由于皇太子和皇后先后去世,自身又没有继承人,导致心理开始变得扭曲,经常不分青红皂白就严厉打击处置那些建议他重新立储的臣子,以压制朝野中越来越多的“复立沂王”之议。这使得代宗逐渐失去了那些注重儒家礼法制度的臣子们的信任。

从景泰五年到景泰七年(1454-1456年),代宗一直在为了生出儿子而不懈努力,但就是迟迟生不出儿子,这始终是代宗的最大心病。越急越生不出,越生不出越急,在这种恶性循环之下,代宗终于在景泰七年(1456年)十二月“御体违和”,而且病情逐渐沉疴,最后竟发展到“不能起榻”的严重地步。

景泰八年(1457年)正月十一,辅臣们入宫向皇帝问安,见代宗一副病入膏肓的状态,不知道什么时候就龙驭上宾了,唏嘘之下不得不向代宗再次谏言立储,但是代宗没有回复。

在皇帝即将驾崩、而社稷国本未定的莫测情况下,以武清侯石亨、左副都御史徐有贞、太常寺卿许彬、前军都督府右都督张軏、司设监太监曹吉祥等人为首,一帮别有用心的内外文武大臣为谋取大功决定铤而走险,发动政变,迎太上皇朱祁镇复位,从而夺取“拥立之功”。

景泰八年正月十六夜,石亨、徐有贞、张軏等率各家私兵合计千余人,直驱南宫,奉在此已经等待了六年多的太上皇登辇,由众人簇拥着疾驰往皇宫而去。在曹吉祥的内应之下,太上皇顺利进入皇宫,于正月十七清晨登奉天殿,亲口向入宫参与大朝的文武百官宣布复位,就此重回阔别七年多的皇位,这即是大明历史上的“夺门之变”。

此时,代宗躺在深宫中的病榻上,已经气息奄奄,听闻英宗复位后,只是木然地说了:“好,好!”两声,便不再开口说话了。

英宗在复位后,改景泰八年为天顺元年,并以皇太后的名义下诏废代宗为郕王,迁居西苑。在石亨、徐有贞等人的唆使下,英宗杀害了当年保卫京师的功臣于谦等代宗的重臣,把代宗的首辅陈循革职充军,其余阁臣削职为民,代宗的心腹兴安等内廷太监也一一处死。

而当年历经千辛万苦、凭一己之力把自己从瓦剌迎回大明的功臣杨善,英宗自然没有忘记,将其从左都御史直升为礼部尚书,并额外加授奉天翊卫推诚守正文臣、特进光禄大夫、柱国、兴济伯,岁禄一千二百石,赐丹书世券。

天顺元年(1457年)二月十九,复位一个月零两天的英宗在犹豫许久后,终于下定决心,密令亲信、內官监太监蒋安夜赴西苑,把废为郕王的代宗用锦帛活活勒死在寝宫,以消除隐患,代宗去世时,年二十九岁。他死后,英宗赐了个“戾”字恶谥,称其郕戾王,没有葬入半年前刚刚修好的昌平寿陵内,而是勉强以亲王之礼安葬在西山。

而天寿山南麓代宗自己的寿陵,被英宗在天顺元年(1457年)五月十一下诏命工部尚书赵荣率长陵、献陵、景陵护卫陵军五千余人加以拆除,其地面建筑全部摧毁,夷为平地,地下的玄宫和安葬其中的杭皇后尸骨如何处置,史料中没有记载,不过按照英宗诏令中“尽毁之”的命令,估计也是一并毁去了。从此,天寿山下这座原本雄伟宏大的皇家陵寝瓦砾满地,草木丛生,一片荒芜凄凉景象,天寿山的皇陵护军称这里为“景泰洼”。

天顺八年(1464年)正月,英宗驾崩,临终前遗命皇太子朱见深(即后来的宪宗)为自己在天寿山皇陵内选择吉地,并特别嘱咐不得使用被毁的郕王寿陵原址。宪宗登基后为父皇挑选万年吉地,最后在离“景泰洼”大约一里半的地方修造陵墓,作为父皇的陵寝,即英宗的“裕陵”。

此后,随着历史长河的不断流淌,天寿山皇陵内先后修造了宪宗的茂陵、孝宗的泰陵、武宗的康陵、世宗的永陵、穆宗的昭陵。历代皇帝在建陵时,均下意识地避开了“景泰洼”这个原本是上佳吉壤、最终却一片凄凉的不详之地,纷纷在天寿山其他各处修建陵寝,甚至违反了“昭穆制度”也在所不惜(宪宗、孝宗、武宗等陵都是位于长陵左侧昭位,穆宗的陵寝甚至位于神道左侧,没有在天寿山南麓建陵。)

代宗薨逝一百二十七年后,万历十二年(1584年),是大明第十三代皇帝——神宗朱翊钧在位期间。这一年,二十二岁的神宗为自己开建百年后的陵寝,他没有选址已经拥挤不堪的天寿山南麓,而是在皇陵神道左侧、紧贴着父亲穆宗的昭陵附近择地建陵。六年后,万历十八年(1590年),陵寝完工。

万历十年(1582年),神宗的长子朱常洛出生,这个儿子是在意外的情况下到来的,神宗其实不大喜欢这个长子。而万历十四年(1586年)神宗所宠爱的妃子郑氏生下了神宗的第三子朱常洵后,爱屋及乌之下,神宗对他钟爱异常,关怀亲近之情比对长子朱常洛的态度强过万倍。朱常洵稍长后,神宗就和郑贵妃偷偷到大高玄殿盟誓,约定立朱常洵为储君,并将御书誓册祷告上天之后存在玉匣内,交给郑贵妃保管。

但废长立幼,不符合大明祖制“有嫡立嫡、无嫡立长”的规定,也公然违背了儒家宗法伦理的原则,这使得受传统儒家礼法熏陶多年的文臣们坚决反对神宗的这一举动。文臣们出于维护儒家道统、督促皇帝敬天法祖的目的,不断上疏规劝神宗,以使其改变主意,遵循儒家法度,顺应祖制、早定国本。

而神宗以皇帝之尊、社稷之主的身份,怎么可能轻易就被文臣们所约束和限制,明面上双方是纠缠于立储之事,其实是文臣们想要和皇帝争夺话语权,作为皇帝的神宗对于臣子们的冒犯恼怒不已,坚决不同意册立皇长子为皇太子。从万历十四年(1586年),首辅申时行上疏,请神宗册立皇长子为皇太子、“早定国本”开始,皇帝和文臣们之间围绕着“册立皇太子”之事,相互对峙、激烈交锋,历时达十五年之久,这即是后世所说的“国本之争”。

为了维护儒家“忠义道统”,十五年间大明的文臣们锲而不舍穷追此事,前赴后继,和神宗展开了长期的对抗,即使被贬官远窜、削职为民、乃至遭受廷杖都在所不惜,搞得神宗一次次怒气迸发、龙颜大怒,又一次次无可奈何,只得用敷衍拖延之策来应对文臣们的谏言和规劝,十分狼狈。

万历二十九年(1601年),与文臣们拉锯交锋了十几年的神宗,终于心力交瘁,也领教了祖制、宗法的威力,自己随心所欲更立储君的愿望看来是办不到了。于是,气馁的神宗只得勉强答应了文臣,在这一年册立皇长子朱常洛为皇太子。文臣们终于获得了最后的胜利,历时十五年的国本之争,也就此落下帷幕。

朱常洛虽然被立为皇太子,但是在之前那十多年的“国本之争”中,他因为不得父皇喜爱,和有意的冷淡疏远,导致长期抑郁惶恐、性格敏感、行为谨慎,对外时时保持低调、懦弱、谦卑的心态,导致未老先衰,不到三十岁时就显现出身体过度衰老,性格胆小怕事、遇事自我封闭的不健康状态。

万历四十八年(1620年)七月二十一,五十八岁的神宗因病驾崩,皇太子朱常洛经过二十年漫长等待,历经了多少惊涛骇浪、跌宕起伏的险恶岁月,终于熬过暗淡的储君生涯,摆脱了战战兢兢、如履薄冰、时刻担忧、朝不保夕的生活,于万历四十八年(1620年)八月初一继位为帝,这即是大明第十四代皇帝——明光宗。

即位之初,光宗颇有一番振作举动,神宗在位时期的矿税、榷税等弊政都被光宗下诏罢除,内阁、六部、诸司各处因神宗怠政而缺额未补的职位全部增补到位,大明中枢得以正常运转,辽东、西北各边镇积年所欠饷银也都由内帑补足,以利边防巩固。从这些举措可以看出,新登基的光宗确实是想扭转万历中叶以来因神宗怠政而而千疮百孔的大明危局,振作颓废的大明朝政的。

但光宗自青年时期开始就心情压抑、性情敏感,并由此导致身体羸弱、容易被外病侵蚀,已经未老先衰,几乎离不开药石治疗了。再加上神宗驾崩后光宗以嗣君身份举哀致祭,必须亲自主持繁琐的葬礼和祭奠礼仪,过程繁缛冗长,十分辛苦。而且典礼之中不便随时用药,所以光宗身体更加虚弱不堪。

根据《光宗实录》记载,光宗即位后,就曾经亲口说过:“朕感寒症、经年调理尤未愈;值此皇考、皇妣相继大丧(光宗嫡母、神宗皇后王氏也薨逝于万历四十八年),典礼繁缛,悲伤劳苦,朕不进药已两月余,身体大损也。”这说明了光宗在继位前就身体虚弱,需要药物长期养护,即位前后又因为连续参与主持嫡母王皇后和父亲神宗的葬礼,导致无法正常服用药物治疗疾病,身体损害极深的事实。

与此同时,在光宗继位之后,当年因“夺嫡”之事和光宗积怨颇深的神宗宠妃郑贵妃(已经升级为皇太妃)心中十分担忧和害怕,唯恐光宗成为皇帝后会报复自己,为了向皇帝示好和示弱,郑氏给刚刚登基的光宗送去了自己宫里的八个美女,以服侍其日常,并表示敬畏拜伏之意。

光宗翻身做主其实还没几天,之前为皇太子时的低调、懦弱、谦卑的心态还来不及调整,在突如其来的美色引诱下,自然把持不住,于是乎毫无节制地“夜夜笙歌”,本来就虚弱不堪、千疮百孔的身体迅速透支,登基后不过十来天,就病势沉疴,卧床不起了。

重病中的光宗为了保命,病急乱投医,不加检视效果就误服了内臣崔文升所进泻药,以及鸿胪寺丞李可灼奉上的“仙丹红丸”,使得病情更加雪上加霜、无可挽回。至万历四十八年(泰昌元年、1620年)八月三十,即位不过二十九天的明光宗朱常洛,还没有来得及真正享受权柄在握的滋味、天下至尊的威严,就在油尽灯枯的无奈之中溘然长逝了,年仅三十九岁。临终前,光宗强撑病体,把皇长子朱由校托付给奉诏进宫的英国公张惟贤、内阁首辅方从哲等重臣,命诸臣辅佐皇长子登基,承继大统。九月初六,皇长子朱由校在辅臣们的拥戴下于奉天门继位,即大明第十五代皇帝——明熹宗。

光宗仅仅在位二十九天就驾崩了,生前也没有为自己卜吉壤、修建寿陵。而此时,一个多月前驾崩的神宗还没有入葬早就修建好了的陵寝——定陵,灵柩还摆放在乾清宫,以待移葬天寿山。本来皇帝驾崩后的国葬典仪就繁琐无比、过程冗长浩大,耗费钱粮不可计数。现在神宗的葬礼还没结束,光宗又突然驾崩,需要安排葬礼典仪,这让大明朝廷上下头疼不已,本就捉襟见肘的国家财政更加告急,户部三库即将见底。而给皇帝挑选合适吉地也是一个细致严肃的过程,不能随随便便就胡乱指定,这让新登基的熹宗着实忧虑不已。

泰昌元年(1620年,这一年八月前称万历四十八年,八月后称泰昌元年)十月,熹宗主持仪式,将皇祖神宗皇帝、嫡祖母孝端皇后(神宗皇后)、祖母孝靖皇后(光宗生母)合葬于定陵。之后,熹宗下诏命钦天监尽快在天寿山皇陵区为父皇光宗和早逝的嫡母孝元皇后、生母孝和皇后挑选吉壤,修造合葬陵寝。而当时天寿山皇陵区内上佳吉壤已经不多(此时陵区内已经先后葬入了十位皇帝,拥挤得很),钦天监短时间内无法寻找到上好之地用于安葬光宗,为了不使大行皇帝久久不得入土为安,礼部、钦天监、工部诸司在商议后,向熹宗上疏,请求将一百六十三年前被毁去的原代宗皇帝寿陵所在处“景泰洼”作为光宗的万年吉地,加以平整清理后,修建陵寝,安葬光宗和两位皇后。

为了说服熹宗,钦天监和礼部还特别向熹宗进言,说此地位于天寿山南麓下,紧邻仁宗的献陵和英宗的裕陵,距离成祖的长陵也不远,确实是风水宝地,地势极好,当年陵寝被毁,实在是代宗无福消受,并不是风水气运问题。而熹宗听完奏疏、并御览了预定地址的草图后也很满意,同意把“景泰洼”清理改建后,作为父皇光宗的陵寝加以修建,还赐陵名为“庆陵”,并从内帑中拨付一百五十万两作为修造费用。

天启元年(1621年)正月十九,庆陵正式动工,三月,地下玄宫开建,至七月二十九完工。九月,熹宗主持仪式,把父皇光宗皇帝、嫡母孝元皇后、生母孝和皇后安葬进庆陵地宫中。之后,庆陵的地面建筑继续修造,至天启六年(1626年)才最终完成,其形制采用了穆宗的昭陵和仁宗的献陵仪制,所以十分精美宏大,在天寿山下的历代大明皇帝陵寝中属于上等规制。荒废了一百多年的“景泰洼”,也因为光宗皇帝庆陵的“鹊巢鸠占”,变得肃穆森然、光洁齐整,松柏参天,恢复了它“上佳吉壤、风水宝地”的原来面目,成为后世昌平“明十三陵”中一个不可或缺的重要组成部分。而这些,是长眠于庆陵地宫内的光宗,和安卧在西山景泰陵内的代宗,所不能知晓的了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。