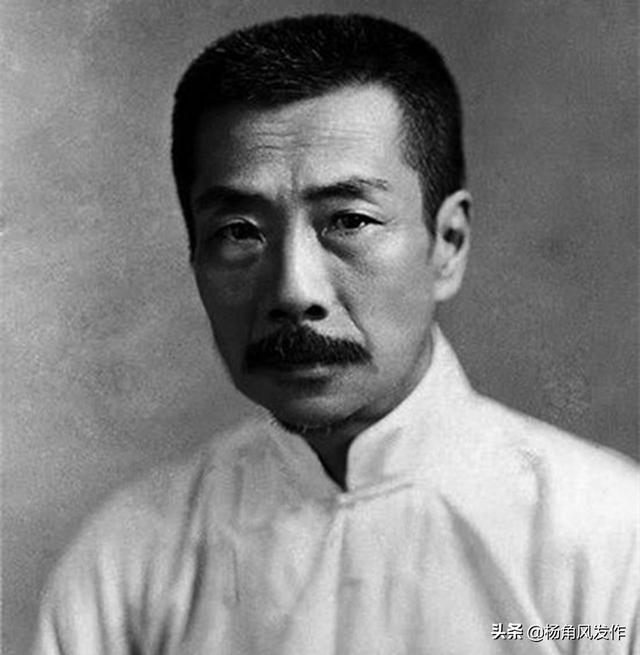

鲁迅先生说的“汉字不灭,中国必亡”的真正含义是什么?

鲁迅之所以说这句话,也是有历史背景的!

现如今,面对某大国蛮不讲理的制裁,有些人都开始认怂了,要知道当初鲁迅所在的时代,简直不能再糟糕了。

虽说清政府已经倒台,但是所签订的各种不平等条约仍然适用于民国,光赔款就把国库那点收入搬空了;东三省土地上俄国的士兵沿着铁路线撒欢,长三角地区长江里西方列国的钢铁战舰横冲直闯,遍布整个中国的租界里洋人也在对国人指指点点;而国内的各路军阀,也是争斗不休,今天你上台,明天他上台,收税都收到了几十年后,哪里管老百姓的死活……

日本人都已经开始建造航空母舰了,虎视眈眈的觊觎中国领土,但国人却十有八九是文盲,大字不识一个,鲁迅想救国,他能怎样?

鲁迅一开始是学医的,目的也是救人,但留学到日本后发现,单靠医学根本就救不了国,于是怒而弃医从文,在他的著作《藤野先生》中写道:

“如今中国一片狼藉,学习医术可以挽救伤者弱者的生命,却治不好他们的精神顽疾。”

可以说,鲁迅的武器就是手中的笔,依靠这支笔,他写下了太多直击人们灵魂的文字,唤醒了很多有志国人。

从他的诗篇《自嘲》中就能看出鲁迅本人的志向:

“运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头。破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋。”

可以说,鲁迅能成为"二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”,离不开他所书写汉文字,那么他为什么却说出“汉字不灭,国必亡”的话呢?

首先可以确定的是,这句话并非杜撰的,也不是捏造的,确实是鲁迅在接受《救亡情報》记者采访时,亲口所说。

作为一名教育工作者,鲁迅不会不清楚文字的力量,也不会不明白汉文字所代表的含义。

但是他更清楚,中国当时所面临的问题,就算他写出了《狂人日记》、《孔乙己》、《阿Q正传》等等众多直击人们灵魂的文章,可是又有多少人能看到且能看懂呢?

实际上,建议废除汉字的人,鲁迅并非是第一个,在他之前大有人在!

西方列强靠洋枪洋炮轰开大清国门后,人们发现了西方的“文明”,有些有志之士开始学习西方的文化。但是在涉及到文字时,他们发现,人家就用几十个字母都能凑成各种单词,代表各种不同的意思。

反观汉字,学习成本太高,尤其是繁体字,直接提高了入门门槛,把80%以上的国民挡在了文盲线外,咋办?

在这种情况下,有些人开始为废除汉字高呼,最早的时候有“戊戌六君子”之一的谭嗣同,他建议尽快把汉字改造成拼音文字;民国首任教育部长蔡元培也提出,若是汉字不得不进行改革,那么就改成拉丁字母;陈独秀更加激进,他说繁体汉字是承载“腐毒”思想的巢穴,废除它一点也不可惜。

党的早期创始人瞿秋白,他评价汉字:

“汉字真正是世界上最龌龊、最恶劣、最混蛋的中世纪茅坑!”

面对汉字难学的问题,当时有两条路可以选择:

一条路是胡适发起的白话文运动,这非常好理解,在《雍正王朝》中也有类似的一幕。那就是李卫面对文言文写的告示时,直接骂那个先生,让他说人话,最后出了白话字告示。

所以,胡适这一类人发起白话文运动,就是要让大家说人话,说老百姓能听懂的话,别拽云里雾气的文言文。

另一条路就是刚才提到的那一批人,他们更加激进,干脆把汉字废了得了,直接用字母!

正是由于汉字难学,语音难以规范,各种异体字,各种方言,导致统一起来异常困难。民国成立之初,北洋政府在1913年曾组织过一次“读音统一会”,当时鲁迅也是参会人员,但是由于南北方读音不同,还引发了一场“冲突”:

“民国初年,教育部要制字母,他们俩都是会员,劳先生派了一位代表,王先生是亲到的。为了入声存废问题,曾和吴稚晖先生大战,战得吴先生肚子一凹,棉裤也落了下来。”

除了读音问题,还有异体字问题,比如鲁迅在《孔乙己》小说中提到的一个梗,也就是“回”字究竟有几种写法?

在过去书法写作时,一旦遇到同一个字,为了好看,往往会写它的异体字,但若是运用到平常使用,则非常麻烦。

其实类似于“回”字这样的四种写法,五种写法的字多了去了,当然,现在这些字大都合并简化了。

在当时的情况下,指望民国普及义务教育也是不可能的事情,为了最快速度的让老百姓识字,那只能改革。

早在清朝还没灭亡的时候,章太炎就创制了一套“国语注音字母”方案,当然,主要目的是为了标注汉字读音。这套由58个注音符号的方案,后来被民国采用,老袁还把它列为小学和师范课程,全国推广。

到1926年,“国语统一筹备会”提出了“国语罗马字拼音法式”,这时候变成了以26个罗马字母为汉语拼音,当然这时候仍然是以汉字为主体。

再到了1931年,瞿秋白、吴玉章等人开始推广“中国文字拉丁化”,这下子是奔着去掉汉字来的,让所有人只要学会几个字母就能拼写。

对于这个方案,鲁迅是十分赞同的,他提到:

“要我们保存国粹,也须国粹能保存我们。为汉字而牺牲我们,还是为我们而牺牲汉字?”

作为一名文字受益者,鲁迅能这样说,确实需要壮士扼腕的决心和勇气。

鲁迅也为自己说的这句话进行了解释,之所以“汉字不灭,国必亡”是因为:

“因为汉字的根深,使全中国大多数的人民,永远和前进的文化隔离,中国的人民,绝不会聪明起来,理解自身所遭受的压榨,理解整个民族的危机。”

当然,这仅仅是其中一个原因,还有一个重要的原因在于,当时西方发达国家早已用上了打字机,而汉字……

虽说老祖宗早就发明了活字印刷术,但这种印刷的方法要刻多少字,大家可以算一下。而且每篇都要重新排版,若是一张纸上有很多重复的字,更是要多刻很多重复的字。

西方刻字,只需要找认识26个英文字母的人便可,写好反字,刻上去就行了。中国呢,至少得认字吧,可是在文盲率这么高的中国,我都识字了,我怎么可能愿意做一个排字工?

等到打字机出来了之后,汉字更是傻眼了,人家26个按键就能解决的问题,咱们得把《康熙字典》搬出来,挨个做按键。

即使到了电脑出来了,关于汉字输入法,也是一个十分艰难的课题,这里我也不太懂,就不展开了。

所以,在当时的情况下,文人志士确实想不到更好的办法,能让中国文化与世界接轨,他们能想到的,只有把汉字字母化,以便接轨。

当然,鲁迅这人说话都是有内涵的,比如他还说过这么一句话:

“中国人的性情总喜欢调和、折中的,譬如你说,这屋子太暗,须在这里开一个窗,大家一定不允许的。但如果你主张拆掉屋顶,他们就会来调和,愿意开窗了。”

这估计也是他故意说出这句话的原因所在,事实上文言文不是除了嘛,再到后来,繁体字不是也简化了?

鲁迅毕竟是一个人,他不是神,现在汉字也没灭,国家也没亡嘛,而且现在的拼音输入法只会比他们快,而不会慢。

总之一句话,我们要有文化自信,很多事情在现在看来可能是一个问题,但随着我们的不懈努力,或许,过几年就不是问题了。

总之,别怂!

鲁迅先生说的“汉字不灭,中国必亡”的真正含义是什么?

“汉字不灭,中国必亡”这8个字,是鲁迅直言?还是之后有人断章取义而为?很难说得清楚。不过,本题目的下方却如是说:鲁迅先生的确说过“汉字不灭,中国必亡”这句话。言之凿凿,似乎不容置疑。

但在网上搜索看到有许多这样的说辞,结论如出一辙,箭指鲁迅。此外,再无搜到有价值的证据,故对鲁迅曾经说过这种比较偏激的话,持怀疑的态度,因为鲁迅作为当时新文化运动的旗手,不会简单粗暴的说出这种不负责任的话来吧。

中华文化博大精深,源远流长,文字作为文化的载体,在文化的记载和传承中发挥着巨大的作用。中华文明5000年延绵不断,其中汉字功不可没。作为我国有影响的大文豪鲁迅先生,对中国文化的理解比常人更有过之而无不及。

虽然没有找到他直接了当这样说的证据,但在当时的社会背境下,他对中国文字的态度,在他的一些作品中所表露的观点却让人不敢苟同。

1934年8月,他在《汉字和拉丁化》一文中写道:“不错,汉字是古代传下来的宝贝,但我们的祖先,比汉字还要古,所以我们更是古代传下来的宝贝,为汉字而牺牲我们,还是为我们而牺牲汉字呢?这是只要还没有丧心病狂的人,就能够马上回答的。”

同年12月,他在《关于新文字》一文中,进而表示:“方块字真是愚民政策的利器……汉字也是中国劳苦大众身上的一个结核,病菌都潜伏在里面,倘不首先除去它,结果只有自己死。”

可见,鲁迅对待方块字的态度上有诸多的不满,甚至说出方块字是“愚民政策的利器……”这样偏激的话。鲁迅先生作为著名的文学家,思想家,民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人,为什么对方块字有那么大的意见呢?

究其原因,还是在当时社会黑暗的条件下,鲁迅先生和大多数救亡图存的仁人志士一样,为中华民族寻找着希望之路,他们受西方文化“优越论”的影响比较大,把中国的落后归咎于没有先进的知识,“劳苦大众没有学习和学会(方块字)的可能”,社会上充斥着大量的文盲。所以,要想国强民富,就必须让劳苦大众认识字,而繁琐的方块字难学难写,是导致国民愚钝的罪魁祸首。

这种观点,现在看来固然是错误的,但在当时的历史条件下,文化人寻求民族解放和国家振兴的愿望是非常迫切的,他们目睹着国土沦丧,民族被蹂躏,主权被践踏,尊严被漠视,所以,他们的一片赤子之心是可以理解的。

日本侵略者占领东北时,就曾妄想用文字来同化我们,他们的这一梦想,最终随着二战的结束而破灭,这不仅体现了中华民族的顽强意志,更体现了汉字文化有着几千年的文化积淀。

当年,许多革命者为寻求国家富强,民族解放的正确道路,在黑暗中摸索,虽历经艰险,但大都失败了。鲁迅作为其中的一员,有过那种极端的思想,也是因为当时历史的特殊性和局限性,站在今天的角度上看问题,不应抓住过去的错误不放,就像对待曾经犯过错误和说过错话的同志容许他们改错一样,更应当看到他们在当时的条件下,对祖国强大的渴望和迫切的心情,只有如此,我们才能正确的认识和对待那些曾经站在历史急流中的历史人物。

鲁迅先生说的“汉字不灭,中国必亡”的真正含义是什么?

鲁迅先生的确说过“汉字不灭,中国必亡”这句话,一代文学巨匠,说出如此过激的语言,当然受到很多人的反感。但是作为新文化运动的旗手,这句话肯定有其真正的含义和理由,他怎么可能不加思索而信口开河。

鲁迅是伟大的文学家、思想家、革命家、新文化运动的革命主将。他反对八股文的苦燥无味,更认为繁体汉字的繁锁复杂,让普通的劳苦大众难以识别和读懂掌握。繁体字是一种愚民的利器,阻碍了文化的发展,对于提高全民文化素质是一道不可逾越的鸿沟。再不根除汉字,难以开启民智,中国永远落后,大多数文盲及其后代还是那愚昧和呆笨,给民族带来的是巨大的危机。这样不利于知识的推广和普及,所以汉字的改革,势在必行。

当时西方国民的文化素质很高,是因为西方拼音文字只要会说就会写,这让许多海外留学者都曾发出汉字太难的感慨。在当时的年代虽然这种说法过于极端,但也不是完全没有道理,其他大师级的人物也曾有过类似的言论。

汉字是古代劳动人民智慧的象征,传承着五千年的历史文化,中华文明从未断代,汉字功不可没。汉字的繁锁复杂这是事实,只能陆续简化,绝不可让汉字灭亡。

汉字是中国的,如今也成为世界的。各国留学生到中国学习汉语,孔子学院遍布世界各大高校,传播中国优秀的传统文化,让世界知名学者对汉字独有情钟。

鲁迅留学日本归来,弃医从文,以唤醒民众的觉悟而振兴自己的民族,并为之奋斗一生。他的忧国忧民我们能够理解,但说出这种极端过激的语言,又让国人无法理解。这句话是五四运动期间激情口号之一,但是无能怎样救国心切,也不能拿汉字开刀。汉字作为中国历史文化遗产中的顶级国宝,任凭时代如何发展,它都是一颗璀璨夺目的明珠。鲁迅先生说的“汉字不灭,中国必亡”的真正含义是什么?

“汉字不灭,中国必亡”是鲁迅先生说的,出自哪里?因由何在?

“汉字不灭,中国必亡。因为汉字的艰深,使全中国大多数的人民,永远和前进的文化隔离,中国的人民,绝不会聪明起来,理解自己所遭受的压榨,理解整个民族的危机。”

这就是鲁迅之《病中答救亡情报访员》一文中的一段话,也是“汉字不灭,也是“汉字不灭,中国必亡”的原出处。那因由何在?紧接着鲁迅是这样说的:

“我是自身受汉字苦痛很深的一个人,因此我坚决主张,以新文字来替代这种障碍大众进步的汉字。”

说明了什么?新文字替代旧文字,目的是更地服务于大众。其实,鲁迅早期就有言论谈及此事,在文章《花边文学.汉字与拉丁化》就有注释:

“汉字和大众,是势不两立的。”、“这困难的根,我认为就是汉字。”

不难看出,鲁迅“汉字不灭,中国必亡”,并非消除汉字,而是想中西结合——拉丁字母化。这该如何理解?

鲁迅先生说的虽过激,但并不是一点道理没有。青年时代的鲁迅留学日本,学得了很多先进的思想和知识。回国后,又积极投身到当时由李大钊、陈独秀主导的新文化运动中,并从事《新青年》编辑工作。

新文化运动,其主旨之一就是反“文言文”的运动,倡导并实行“白话文”主张,可以说是一次汉字革新,极大地解放了人们的思想,也为后期的“五四”爱国运动发生奠定了基础。

所以,鲁迅先生热衷于汉字改革,并率先垂范。他在《新青年》中发表的《狂人日记》,被称为中国第一部白话文小说,充分体现了其独特的思想理念。

西化拉丁化虽没出现,但是汉语拼音的使用,也可以算是了却了鲁迅先生的遗愿。至此,理解“汉字不灭,中国必亡”,要从历史不断进步中来渗透,找到根源和脉搏。

既然存在“汉字不灭,中国必亡”之“八”字,其真正含义又如何?为什么这样说?

通过鲁迅先生与救亡情报访员的谈话,我们就知道了“汉字不灭,中国必亡”的真正含义是“简化汉字”,白话文适时所需。话可以这么说,但凡事得有个过程,还要有人敢冒天下大不违去实施。

鲁迅敢言也是基于客观实际,并非急进或冒失。他生前曾有一著名论断,即“破窗”理论:

“中国人的性情是总喜欢调和,折中的。譬如你说,这屋子太暗,便在这里开一个窗,大家一定不允许的。但如果你主张拆掉屋顶,他们就会来调和,愿意升窗了。”

固此,鲁迅才讲了这种过激的话,其目的是迫使人们不得不对汉字进行改革,从而去繁精简。随后,白话文才得以通行,给人民带来了极大的方便!

总之,“汉字不灭,中国必亡”,不能偏面理解文字,而应该溯其源、找到根,才会有一个满意的答复。正因为有了这句话,今天的我们才会适应简体字、拼音化。

(图片来自网络,违者删除)

鲁迅先生说的“汉字不灭,中国必亡”的真正含义是什么?

这是小编说的不是鲁迅说的。鲁迅所提倡的是汉字要改革,因为古代用的是文言文和繁体字,鲁迅是清朝没落后第一个用白话文写作的作家。中国解放后繁体字在大陆得以简化,就是现代汉字。而港澳台至今还是用繁体字。所以说有些不知所以的文盲就不要去抹黑鲁迅了。其心真是险恶!

鲁迅先生说的“汉字不灭,中国必亡”的真正含义是什么?

汉字不灭,中国必亡。不相信是鲁迅先生所说。文革时期,我们学的中学书本叫乡土教材,由县印刷,语文主要学鲁迅文选,毛主席诗词和语录。对鲁迅我们特别崇爱,孺子牛我为了一辈子,评鲁迅,有点不忍。应该说鲁迅活跃在二十世纪二十年代,对当年蒋介石杀共产党人宁错杀一千,决不漏放一个的残酷无情是悲观的。虽然鲁迅被当代评为文学家,思想家,评论家,革命作家,是中华文化主将,有中华精神,但没评为预言家,政治家,军事家,战略家。到三几年革命摇篮到艰苦长征,鲁迅先生虽然看到红军朱毛的兴起,但先生也走完了人生的最后一步。先生的作品,充满了呐喊,充满了对蒋家的不满,文章低调。把怒向中华文字,应该是一种影射。他看不惯社会文人的屈膝,更不习惯军阀写着中国字,另一只手杀向国人的屠刀,用人血馒头唤醒国人的自尊,把中国的当时黑暗用千夫指指向中华文字。先生一生呐喊,全身热血为中华兴起,汉字不灭,反其意而用之呀!!!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。