大非川战役,唐帝国为何被吐蕃打得大败?

大非川之战,10万唐军灰飞烟灭。

时值盛唐,唐军战斗力尚强,而统军将领薛仁贵又是一代名将。

既然如此,为何依然惨败呢?

战略犹豫,坐视吐蕃成为超级强敌吐蕃,本无力挑战大唐。

贞观年间,松赞干布曾试图挑战大唐。

在向大唐求亲被拒绝后,松赞干布曾发兵进攻松州,并豪言“公主不至,我且深入”!

不过,当时的吐蕃大臣多知晓吐蕃并非大唐对手,劝松赞干布不要进犯大唐边境,劝谏大臣“自缢者凡八辈”。然而,松赞干布不听,非要挑战大唐。

然而,当唐军以步骑5万发起进攻时,吐蕃军无力抵挡。唐军先锋牛进达在松州大破吐蕃军后,松赞干布知实力悬殊,遣使谢罪,诚恳求婚。

最后,感于吐蕃仰慕大国、切望结亲的诚意,太宗才以文成公主出嫁。

5万步骑,就能打服。

显然,当时的吐蕃,并没有与大唐叫板的能力。

然而,唐高宗时,一系列错误,却使吐蕃迅速成为一个超级强敌!

吐蕃与大唐和亲后,继续扩展势力,但尚不敢动大唐。

到高宗时期,见大唐投入大量资源于辽东、朝鲜半岛,遂开始生心趁机与大唐争夺吐谷浑、西域。

660年,吐蕃开始对吐谷浑进行试探性进攻。

当时,吐谷浑依附大唐。吐谷浑打不过吐蕃,就向大唐求助。

然而,高宗考虑到大唐与吐蕃关系不错,遂只是“依违”其间,“未为与夺”。

大唐不助吐谷浑,吐谷浑自然不能敌吐蕃。

663年,吐蕃遂在吐谷浑叛臣的“带路”下,大举进攻吐谷浑,一举占领吐谷浑大部分地区。

其后,吐蕃又大举进犯西域。

到670年时,吐蕃接连攻陷西域18州之地,又与于阗攻占了龟兹!

无奈之下,大唐被迫罢废安西四镇!

吐蕃连续猛烈扩张,高宗却迟迟“议久不决”,迟迟没有阻止!

因此,到670年时,吐蕃,已经吞并了吐谷浑故地和安西四镇,成为超级强敌!

由于吐蕃社会的政治、经济生活完全纳入战争轨道,部落编制军事化,兵民合一,因此,其兵力、军需供应都十分惊人!

后来的大非川之战,吐蕃一次投入40万大军,这个规模比大唐此前的对手都要大得多!

而且,吐蕃可不只是兵力多!他们有一套非常严格的法令驾驭部众,“其兵法严,而师无馈粮,以虏获为资。每战,前队尽死,后队乃进”!

可以说,此时吐蕃的战斗力,超过了此前的东西突厥、高句丽,是大唐前所未有的强敌!

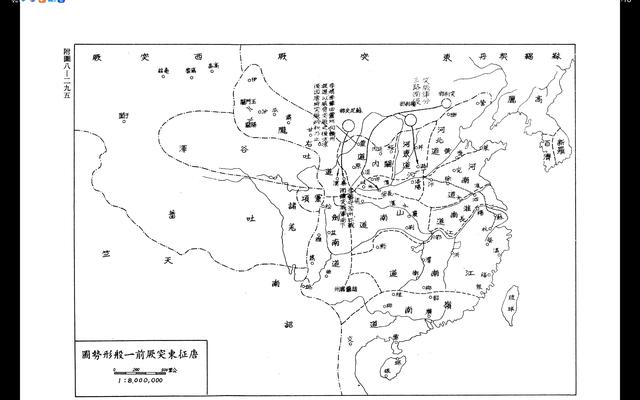

想当然的战略直到670年,大唐才派遣薛仁贵、郭代封率兵10万反击!

大唐的战略意图是:护送吐谷浑可汗回归故地,召集旧部,配合大唐,一起恢复吐谷浑。

一旦如此,吐蕃与安西四镇的联系也将隔断,大唐似乎可以一战把吐蕃打回“解放前”。

然而,这只是一个想当然的战略。

大唐以为,吐谷浑可汗回到故土,只要振臂一呼,就能让各地的吐谷浑部众一起反抗吐蕃。

然而,此时,吐谷浑可汗已经没有了号召力了。

这位可汗,是当年李靖讨灭吐谷浑后所立的“傀儡”,他一直不太得吐谷浑贵族人心。

而在吐蕃统治该地后,极力拉拢吐谷浑贵族,形成了“浑蕃贵族联盟”。

此时,这些吐谷浑部众,不可能支持唐军,而且,他们已是吐蕃的军事力量了!

这种情况下,10万唐军,够用吗?

10万唐军虽然强悍,薛仁贵虽然英勇,但是,他们是去执行一个不切实际的战略任务!

他们要克服高原反应,在得不到支持的广袤地区,面对数倍于己,军法严明的强大敌军。

战事未开,已是凶多吉少!

深入决战,补给困难唐军出师后,直抵大非川。

关于大非川的具体位置,目前尚有争议。

但有一点是没有争议的:李靖击灭吐谷浑时,大非川是“终点站”。

当时,李靖兵分两路。自领军为北路,侯君集为南路。最后,经过一系列艰苦卓绝的行军作战侯,两路大军会师大非川,作战胜利结束。

当年,李靖的北路军在行军中需要刺马血而饮才能克服困难;侯君集的南路军更是经过了盛夏而霜的艰难环境。

毫无疑问,薛仁贵一路抵达大非川,这一路同样不好走。

只不过,当年李靖抵达大非川,标志着战争胜利;而如今薛仁贵抵达大非川···仗还没开始打呢!

显然,这是吐蕃人诱敌深入之计!

薛仁贵抵达大非川,自然意味着补给困难,进退两难!

此时,即便唐军正面作战取得胜利,吐蕃依然可以凭借其广大的纵深和雄厚的兵力继续周旋。

而对唐军来说,一旦战事不利,进退都很困难,将有全军覆灭的危险!

可以说,仗还没有打,吐蕃已是“先胜而后求战”,唐军已是“先战而后求胜”了!

优劣之势,一目了然!

薛仁贵的战役规划:一样的套路,不一样的效果既然如此,那就先战而后求胜吧!

薛仁贵了提出了一个“先战而后求胜”的战役规划:令2万人置辎重于大非川上两栅之内,薛仁贵率领轻锐出击,昼夜兼程,准备出其不意,攻敌不备。

出其不意,攻敌不备。这是唐初时名将在边疆战争中最常用的方法。

李靖攻东突厥,平吐谷浑,无不以一次出其不意的猛烈奇袭开局。

以奇袭打乱敌人部署,使敌人来不及组织起力量,唐军往往能够一举掌握战役主动权。

薛仁贵英勇无敌,玩这种套路自然驾轻就熟。

果然,薛仁贵英勇无双!

薛仁贵率领轻锐昼夜兼程,在河口(今清害兴海东南)大破吐蕃之众,乘胜进屯乌海!

随即,薛仁贵进屯乌海,等待郭待封增援。

看起来,薛仁贵的袭击同样取得了相当胜利。

然而,效果却远远不足!

此前,唐名将“出其不意,攻其不备”屡试不爽,关键在于打乱了敌人部署,从而赢得了主动权。

比如:李靖对东突厥两次袭击,都直接瞄准颉利可汗这个指挥中心,奇袭自然完全打乱了敌人的指挥系统!李靖对吐谷浑的猛烈袭击,迫使对方“悉烧野草,轻兵入漠”,敌主力被迫退却。

然而,此时,薛仁贵的袭击,虽然击败了吐蕃一部,但敌人指挥系统依然完好无损,敌集结起来的主力依然时刻能够对唐军构成致命威胁!

薛仁贵在发起袭击前,已经表示:“彼多瘴气,无宜久留”。

也就是说,此时,即便郭待封部顺利抵达,唐军依然不可能在此相持,如果求战不得,唐军最多只能全师而还!

此时,对吐蕃来说,吐蕃仍然把持着攻守主动权!

随即,郭待封的失误,则使唐军走向覆灭的命运。

郭代封的“违命”在许多现代史书记载中,郭代封所率的,只是2万兵(包括辎重部队)。

这应当是不合理的。

唐军总共10万,如果郭待封部只有2万,那么,薛仁贵带走的“轻锐”先锋就有8万!

10万大军,8万先锋,这显然是不可能的事情!

个人认为,更可能的情况应当是:2万兵守辎重,其余8万为作战部队。薛仁贵率部分精锐为先锋,郭代封统领其余作战部队为后续。

薛仁贵率先锋进屯乌海后,等待郭待封率后续作战部队抵达。

按照这个部署,郭待封轻装上阵,与薛仁贵迅速靠拢,然后一起进行决战。

然而,郭待封耻为薛仁贵之下,违其命令,带着辎重部队一起进发。

如此,全军的速度都慢了下来!

如果你进军速度快,那么,吐蕃兵力虽多,但没有足够时间将大队人马全部带来围攻。

然而,如今唐军行军缓慢,无疑给了吐蕃充分的时间进行集结、机动、围攻!

如此,吐蕃集结了20万兵众,前来猛攻!

郭待封自然不敌,败走!

人能跑出去,辎重可跑不出去!

如此,唐军辎重尽失!

“军无辎重则亡”!何况,此时的唐军已经深入敌境,后方根本不可能给予补充!

唐军,正走向覆灭!

覆灭:实力悬殊的死斗薛仁贵在乌海等待郭待封,但郭待封已败走!

无奈之下,薛仁贵只得退兵大非川。

毫无疑问,吐蕃是不可能就这么放走薛仁贵的!

此时,集结起来的吐蕃军已经达到40万!

吐蕃军遂猛攻薛仁贵!

这就没有什么好说的了。

薛仁贵虽有“三箭定天山”之勇,但毕竟不是奥特曼,扭转不了败局!

连番激战后,唐军死伤殆尽!

薛仁贵、郭待封、阿史那道真脱身逃走,最后与吐蕃“约和而还”。

战后,3人被“免死除名”!

此战后,吐谷浑全境为吐蕃占领。

此战,不但是纵横四方的名将薛仁贵一生最耻辱的一仗,更是大唐开国后最大的一次败仗。

个人看法历来,提到此战之败,人们往往强调以下两个原因。

1、高原反应。

唐军在海拔4000米的高海拔地区作战,显然会出现高原反应,战斗力自然被大幅削弱!

个人以为此说虽有理,但不全面。

高海拔地区作战,确实有极为严重的困难。此战中,“汉马颠跛,因而败绩”,无论是人还是马都很不适应。

然而,这绝对不是主要原因。

此前李靖、侯君集等人讨伐吐谷浑,不也是打得干净利落吗?

就近的来说,1962年对印自卫反击战,咱们不也是干净利落吗?

就唐军而言,李靖袭东突厥、李勣定漠北、苏定方击西突厥,大唐几次大的边疆作战,无不需要克服巨大的自然困难!

高原反应是一个常识问题,大唐要在高原作战,就自然对此有所认识、准备,不会使其成为不可克服的困难。

2、唐军战斗力下降。

高宗时期,府兵质量已不如贞观年间。

个人以为,这一说法有些想当然了。

高宗时期,大唐灭西突厥、平高句丽、百济,其武功不在贞观年间之下。

仅因大非川一战之败,就认为唐军素质下降,是有些想当然了。

3、郭待封的失误。

郭待封“违命”,唐军“辎重尽失”,是惨败之因。

然而,如前文所说,即便郭待封不失误,当时的战役主动权仍掌握在吐蕃之手。

即便其不失误,唐军也恐怕没有胜机!

郭待封的失误,是将唐军由“无功”变成了“惨败”。

总的来说,唐军此战惨败,主要还是高宗战争指导能力的问题。

由于专力于朝鲜半岛,高宗对西部重视不足,眼睁睁看着吐蕃壮大,成为一个超级强敌,这是其最大的失误!

相比之下,当初,太宗一面准备征高句丽,一面又时刻警惕薛延陀等威胁,其国防指导能力是高宗所不能比的。

其后,在浑蕃贵族联盟已经建立的情况下,想当然地让薛仁贵护送吐谷浑复国,这又是关键失误。

可以说,这反映说高宗君臣在情报上的疏忽!相比之下,太宗时期,每用兵,不但能对方的内部问题洞若观火,还能够对敌人进行分化、瓦解!

这就是高宗战争指导能力不如太宗之初了!

可以说,高宗给薛仁贵的任务是错误的,不切实际的,不可能完成的!

大非川之战,薛仁贵不能取胜,其责在庙堂之上,而不在行伍之间!

而在指挥上的不足,则使唐军陷入了覆灭的地步!

此战,吐蕃统帅论钦陵确实表现出了非常优秀的军事才能,无论是先诱唐军深入,还是抓住时机实施决战,其节奏都把握得非常好!

薛仁贵有将才,但平心而论,其军事才能确实不如论钦陵!面对这样的对手,薛仁贵并没有机会依靠指挥上的优势来扭转战局!

而唐军将领之间的内部矛盾,以及郭待封不入流的表现,则最终断送了唐军!

大非川战役,唐帝国为何被吐蕃打得大败?

吐蕃与唐朝战争最早的记录是在大唐龙朔二年(662)十二月,苏海政讨伐西域的龟兹、疏勒时,吐蕃国派兵增援,《旧唐书》记载“海政以师老,不敢战,遂以军资赂吐蕃,约和而还。”,双方没有发生实质性的战斗,各自退兵。

由于吐蕃与吐谷浑不和,双方爆发战争,吐谷浑被吐蕃打得大败,向宗主国大唐求救。《旧唐书》载:“咸亨元年(670)四月,诏以右威卫大将军薛仁贵为逻娑道行军大总管,左卫员外大将军阿史那道真、右卫将军郭待封为副,率众十余万以讨之。”

唐军在战前并没有把吐蕃放在眼里,认为对付这等小国,必定是手到擒来。唐军在大非川分兵两路,主力由大将薛仁贵率领攻击,后勤部队由郭待封率领在大非岭固守。

薛仁贵在河口时击破吐蕃军,屯兵乌海城,而郭待封贪功冒进,没有在大非岭固守,也率军直插乌海。没想到被吐蕃打了个伏击,丢掉了粮食辎重,薛仁贵的主力部队失去了补给,只得仓皇撤退。在撤退途中的大非川中了吐蕃埋伏,唐军大败。

此战的指挥官是右威卫大将军薛仁贵,他认为吐蕃大举入侵吐谷浑,国内必然空虚。唐军只要拿下吐谷浑,便可切断吐蕃的后路,下一步便可直捣逻娑。

大非川在今青海省共和县,此处地处冰川雪域,地势险要。薛仁贵判断吐蕃军必在乌海以逸待劳,唐军须尽快拿下乌海。

由于乌海地区交通不便,辎重难以运输,薛仁贵派郭待封率2万人在大非岭建立营寨,守护粮草,自己率主力奔袭乌海。 果然在河口大败毫无防备的吐蕃军,薛仁贵乘胜占领了乌海城。没想到郭待封擅自率军冒进,在半路被吐蕃20万大军包了饺子。唐军辎重、粮草尽失,随后,吐蕃40万大军在大非川与唐军决战。唐军没有后勤保障,几乎全军覆没。

大非川之战是唐朝外战中最大的一次失败,吐蕃从此一跃成为西域强国,吐谷浑也被吐蕃吞并。唐朝被迫将安西都护府迁至西州。

此战由吐蕃第一名将论钦陵指挥。面对唐军占领乌海的不利局势,论钦陵临危不乱,迅速调集部队,袭击唐军粮草、辎重部队,切断唐军后勤补给,逼迫薛仁贵退出乌海。论钦陵之后举吐蕃全国之力,集合四十万大军,逼薛仁贵决战。吐蕃兵习惯了高原作战,以四十万对五万的兵力优势,取得了最终胜利。

郭待封的擅自行动虽然犯了错,但也是出于无奈。当时吐蕃军队在大非川与乌海城之间集结,很有可能切断唐军的补给,如果不跟上大部队,一旦道路被切断,薛仁贵军在乌海城也坚持不了多久。

吐蕃调动了全国之兵,以优势兵力围攻唐军,但薛仁贵毕竟是大唐名将,吐蕃在这种情况下也没有将唐军吃掉。唐军固然损失惨重,吐蕃也损失不小,所以最后双方讲和。

大非川之战后,吐谷浑并入吐蕃。自此,唐与吐蕃间冲突频仍,连年用兵,展开了激烈的攻防战。

公元675年,唐重新控制西域安西四镇,《资治通鉴》记载:“大破吐蕃,复取四镇。置安西都护府于龟兹,发兵戍之。”

唐玄宗时期,唐朝将战线推到青海湖以西,在西北将吐蕃赶出大小勃律,从东到西北压制吐蕃,吐蕃赞普向唐玄宗求和。唐在对吐蕃的战争中即将取得了全面胜利,唐"筑城于青海中龙驹岛,谓之应龙城,吐蕃屏迹不敢近青海。"

大非川战役,唐帝国为何被吐蕃打得大败?

这是一场被官二代玩坏的唐吐大战。

战神出马谁与争锋,谁人不服唐总章三年,唐为教训这个不安分的小老弟主动进攻吐蕃。任命战将薛仁贵为拉萨道行军大总管,出征吐蕃。借吐谷浑之事行灭吐蕃之实。

实践证明大神带上猪队友,战神也会折戟真有不服气的。他就是官二代郭待封,没有战功却心比天高,从其名字就可看出其志向——时刻等待封侯。

薛仁贵本来的战术是战兵在前方进攻,辎重在原处安营扎寨,待前面击退敌军后再在安全的情况下往前走,即使前方失利也可会大本营休养再战。即标准的稳扎稳打。

结果是想封侯的郭待封不知是想捞军功,还是认为自己比薛仁贵强,作为副统帅留守的他擅自更改命令将辎重部队跟随在薛仁贵后面进入战区。结果前方大胜的唐军,回头却发现留守部队在后面被围攻,辎重全失。

面对来势凶猛的吐蕃军队,退守大非川的唐军已无再战可能,一代战神薛仁贵也只得约谈退兵。

大非川战役,唐帝国为何被吐蕃打得大败?

吐蕃巅峰期,其军事实力强盛,可覆盖青藏高原和河西走廊。在高原地区作战,吐蕃军比唐军更具优势。

大非川战役,唐帝国为何被吐蕃打得大败?

吐蕃人能够与灭国无数的阿拉伯帝国抗衡百余年,足显其军事实力强劲。唐朝没有你想象中的强大,而吐蕃也没有你想象中的弱小。

大非川战役,唐帝国为何被吐蕃打得大败?

大非川之战唐军惨败的原因其实有很多

第一、大非川地理原因,大非川位于今青海自治区共和县,共和县海拔为3000米左右,正常人在2700米海拔以上就已经有高原反应了,轻则头疼、气短、胸闷,严重的则是高烧、呕吐、出现幻觉等。

第二、唐军装备问题,上条说过了大非川之地有强烈的高原反应,这就已经注定了唐军无法像以往打突厥或高丽那样身披重甲,《资治通鉴》记载了薛仁贵所率领唐军的披甲情况【军至大非川,将趣乌海,仁贵曰:“乌海险远,行军甚难,辎重自随,难以趋利….吾属帅轻锐,倍道兼行…】可见唐军其实是轻装上阵的。而吐蕃这边则是人马俱甲,《新唐书吐蕃传》【其铠胄精良,衣之周身,窍两目,劲弓利刃不能甚伤。】

第三兵力问题,大非川之战吐蕃几乎倾全国之兵来抵御,论钦陵率领的不仅有吐蕃驻扎在吐谷浑的军队,还包括了此前进攻安西四镇的军队、吐谷浑仆从军、五茹调往前线的军队,总兵力在四十万左右。而唐军兵力则为三万或八万左右。

第四将帅不和,唐军副将郭代封自视名将之后不愿服从薛仁贵的安排,在半路被论钦陵歼灭,辎重全部被吐蕃军缴获。

综合以上几点,天时、地利、人和唐军皆不占,又根据《新唐书吐蕃传》唐高宗和吐蕃使臣仲琮的对话可以了解到,薛仁贵在得知郭代封军全军覆没后撤回大非川与吐蕃决战时,其实是被论钦陵给偷袭的【吐谷浑与吐蕃本甥舅国……薛仁贵等往定慕容氏,又伏击之。】

大非川的悲剧,其实从一开始就已经注定。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。