溥仪退位时,大清朝的12名铁帽子王,为何无一人反对?

在满清贵族中,“铁帽子王”是地位最特殊的一群人。

作为既得利益者,在大清灭亡前后,不少“铁帽子王”策划了一个又一个“大计划”,企图挽救、恢复大清。

只不过···逆天而行,当然失败!

地位特殊的“铁帽子王”“铁帽子王”,是世袭罔替的王爵,比一般的亲王拥有更大的特权。

大清的皇室爵位,多是“世袭递降”。下一代人比前一代人爵位低一级。

只有“铁帽子王”,是可以“世袭罔替”的,也就是世袭时不降封典。

即便是某一个”铁帽子王“犯罪被夺爵,其旁支仍然可以世袭其爵位。

比如:辛酉政变中,郑亲王端华站错队,被赐自尽,但其爵位仍然由其庞支世袭了下来。

他们生时享尽荣华,死后还能配享太庙。

在整个大清历史上,总共只有12家获此殊荣。

作为最特殊的记得利益者,他们当然把自己的命运与大清牢牢绑定在一起。

在大清灭亡前后,其中的一些人物,想尽办法,企图挽救大清。

挽救大清的“宏大计划”辛亥革命后,满清贵族不能应付,遂押宝于袁世凯。

到1911年底,满清贵胄们意识到袁世凯有“共和”之意,遂开始想办法依靠宗室力量,挽救大清。

肃亲王善耆、恭亲王溥伟,与铁良、良弼等人结成宗社党,志在挽救大清。

他们的计划大致包括:

1、刺杀袁世凯。

此时,袁世凯已是大清最危险的敌人。

因此,宗社党将刺杀袁世凯,作为夺回军队、挽救局势的第一步。

2、整顿局势、南北分治。

前摄政王、醇亲王载沣提议:“拟请皇帝退据东三省,而以直隶、山西、山东、河南等省为其辖地,并将蒙藏各藩属改作联邦,仍由清廷驾驭,并仍以北京为首都,至东南十余省则悉任民军组织共和,与之划分界址,永远不相侵,如此庶几大局可定皇室亦可保存”。——《申报.1912年2月21日》

为实现上述目的,醇亲王载沣、恭亲王溥伟、肃亲王善耆秘议:“如力有所不及时,可借助外力”。

想法很大胆,现实很骨感。

袁世凯没有被刺杀,宗社党的骨干良弼反而被刺杀了。

尽管溥伟、善耆等人不愿在退位诏书上签字,但仍然无法阻挡清帝逊位,大清灭亡。

复辟大清的“宏大计划”大清灭亡后,肃亲王善耆、恭亲王溥伟等人仍在计划“恢复大清”。

1912年2月,肃亲王善耆在日本的支持下,策划了一个“满蒙独立运动”。

计划大致是:1、联络蒙古王公“勤王”,将蒙古的一些矿山、牧场作抵押,筹措经费组建“勤王军”,由宾图王和喀喇沁王在内蒙“东西呼应起兵”,浩罕三喇嘛以二十万兵起事,数路并起,会于奉天。

他们派遣宗社党在各处活动,蛊惑百姓入党煽乱,计划夺取宣统皇帝。

5月,在运输武器弹药途中受到奉天将军赵尔巽拦截,计划全部暴露。

日本此时还只想“玩阴的”,见计划败露,退出该计划。计划失败!

1913年,恭亲王溥伟不惜散尽家财,在山东也策划了一场“大计划”。

他们计划于1913年4月7日起事,由兖州镇守使田中玉先起事,控制铁路线;张勋率主力沿津浦铁路北上,攻取济南,控制山东,直逼北京···

但是,田中玉暗中告密,袁世凯果断行动。

袁世凯加强对铁路的防范,并对张勋、冯国璋等人加官进爵、重金拉拢,并分化张勋与冯国璋关系,瓦解分化。

毫无疑问,兵变计划流产了。

此外,宗社党们又在各处策划了不同的“大计划”,但悉数失败。

走向疯狂此后,当年的志在复辟的“铁帽子王”把路越走越疯狂。

肃亲王善耆的女儿川岛芳子,后来成了最出名的女间谍。

而恭亲王溥伟,后来号召“永远与日本人合作”,以“恢复祖宗之基业”,并与土肥原商议建立“明光帝国”。

1932年,伪满洲国成立。

复辟势力彻底走上了卖国道路!

总的来说,满清的“铁帽子王”中,不乏为挽救、恢复大清尽心尽力者。

恭亲王溥伟曾对着咸丰帝赐给先人的宝剑发誓:有我溥伟在,大清必不灭亡!

可是,世界潮流,浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡。与历史大势作对,又如何能成事呢?

最后,他们中的一些人居然沦为日本侵华的工具,可悲!

溥仪退位时,大清朝的12名铁帽子王,为何无一人反对?

溥仪退位之前,段祺瑞扬言要带兵进京,名义上是讲道理,实际上就是逼宫。当时八旗权贵当中有些人收了贿赂,劝溥仪退位;有些人怕事,默不作声,不表明态度。但是反对的人也非常的很多,因为溥仪退位就意味着八旗权贵的特权没有了,面对如此现实的局面,只要不是智商欠费,必然是有人要反对的。

例如著名的宗社党就是清末八旗权贵抱团对抗民国政府的产物。只不过,清朝灭亡是大势所趋,这帮八旗权贵再怎么上蹿下跳,注定也只是螳臂当车,不可能有什么作为。

一、明确表示反对者溥仪退位前后,在铁帽子王当中以恭亲王溥伟和肃亲王善耆的反对态度最为强硬。比如溥伟当时就拉拢良弼﹑铁良、载泽、毓朗等人结成宗社党,提出了两个明确反对:

第一、反对宣统皇帝退位;

第二、反对与革命党议和;

当时袁世凯在北京逼宫,段祺瑞在汉口公开呼应,扬言要带兵进京,隆裕太后抱着六岁的溥仪吓得半死,不知所措,大有把江山让出去的想法。溥伟就对隆裕太后讲,必须要坚持君主政权,立宪是底线,坚决反对共和制度。紧接着溥伟与良弼、载泽等人密谋发动兵变,企图暗杀袁世凯。(溥伟一直就主张杀袁世凯)

按照他们的计划,诛杀袁世凯后,由毓朗和载泽出面组阁,铁良出任清军总司令,然后与南方革命军决一死战。

只不过,袁世凯是何等人物?溥伟那种喊着金钥匙长大的官N代,哪里是袁世凯这种从死人堆里爬出来的人精的对手?很快袁世凯就通过汪精卫的引线搭桥,找到了京津同盟会分会的负责人,让他们暗杀阻挠共和的宗社党首脑。

就在溥伟密谋兵变杀袁世凯的前几天,同盟会杀手派出彭家珍,炸死了反对共和的宗社党首领良弼。一时间,满北京城的八旗权贵全吓尿了,纷纷隐匿。

尽管溥伟等人歇斯底里的反对退位,但溥仪还是于1912年2月12日,在京满族权贵的惶恐不安中,宣布退位。

溥仪退位后,溥伟大怒,叫嚷道:“只要有我溥伟在,大清就不会亡!”之后,溥伟先避居京郊戒台寺,后转移到青岛,打算勾结日本人,意图在东北发起满蒙独立运动,然后在东北恢复清朝的统治。

然而,日本人根本看不上溥伟,日本的特务组织只想拉拢溥仪。九一八事变之后,日本特务组织为诱使溥仪与自己合作,就别有用心的安排溥伟在沈阳祭奠努尔哈赤和皇太极的陵。溥仪听说后,大为不满,认为溥伟是在跟自己抢饭碗,是想篡自己的皇位。于是溥仪在继位为满洲国皇帝后,对溥伟心存戒虑,故意不给他一官半职,连生活费也是一点也不给。最终溥伟是贫困潦倒,可怜巴巴的病死在了大连新华旅社,时年五十六岁。

在十二大铁帽子王当中,顽固程度和恭亲王溥伟有的一拼的是肃亲王善耆。他有个女儿叫金壁辉,说这个名字大家可能陌生,但我说她另一个名字,大家肯定就知道了——川岛芳子。

溥仪退位时,善耆也是强烈反对。等到溥仪退位后,善耆开始抱日本人大腿,鼓吹“中日提携”,妄图希望得到日本人帮助,在东北恢复清朝的统治。为此,他把自己的女儿金碧辉送给日本特务川岛浪速当养女。每逢川岛速浪来中国拜访时,他必带领全家老小到家门口排队等候,亲自上去拥抱迎接,还让最年轻的小老婆陪着川岛浪速畅饮。

后来,善耆在日本人的支持下,倾家荡产的密谋在东北发动兵变。他的计划是:在辽宁组织一支军队,联合蒙古贵族千山和巴布扎布的部队一起南下,合力拿下北京,然后建立一个“包括内外蒙古、满洲三省和华北为一体”的大王国,请溥仪即位。

为了计划成功,善耆动用了全部家财,把自己所有的农田、森林、金矿、牧场、煤矿都抵押了出去,并且还向日本财阀大仓喜八郎借款一百万元,他用这笔经费,招募了大量土匪,进行军事训练,磨刀霍霍,可谓是踌躇满志。

然而,最终他的日本主子认为这个计划实在是不靠谱,否决了他的计划,并且还故意处处压制他,不让他轻举妄动。(但是善耆向日本借的复辟资金要还)

最终,善耆在穷困潦倒,倾家荡产,深感复辟无望之下,郁郁而终。

二、默不作声者溥仪退位前后,由于同盟会的刺杀行动,当时有很多铁帽子王爷都不敢吭声,选择了默不作声。比如顺承郡王讷勒赫、克勤群王晏森、礼亲王世铎、郑亲王昭煦。

这些人都有一个共同点——败家。其中最有名的败家仔就是郑亲王爱新觉罗·昭煦。

辛亥革命时,昭煦才十二岁,什么共和,什么退位,他根本就不懂。溥仪退位后,这位铁帽子亲王和当时绝大多数宗室子弟一个鸟样,打工是不可能打工的,这辈子都不可能打工,做生意又不会做,干体力劳动也干不了。除了变卖家产之外,他想不到任何来钱的方法。

一开始,昭煦是变卖点古玩字画、文物珠宝之类的小玩意,到了后来,就开始变卖各种房产和田地,开始败家。

1918年,溥仪退位仅六年后,穷困潦倒的昭煦就把郑王府的祠堂给卖了,仅仅卖了2500块大洋。几年后,他又以郑王府作抵押,向西什库天主教堂神父包世杰借款10余万银元。可昭煦哪里还得起这笔巨款呢?最终,他把郑亲王府卖给了西什库教堂。

房子卖完了,昭煦把目光盯向自家祖坟。一开始他还要点脸,只是把祖宗陵寝周围的古树砍了卖钱。后来树砍完了,他就开始拆陵寝里面的建筑,将陵寝内的石料、木材一类东西,当材料卖得干干净净。再后来,当墓外的东西卖光了,昭煦又打起了墓内文物的主意了。

1931年,有人发现郑王坟内有人盗墓,便向警察局报警。警察赶到现场,将正在盗墓的人全部逮捕。结果一审,当场所有人都惊呆了。谁都没想到,盗墓的人正是昭煦。也不知道他祖宗济尔哈朗地下有知,会不会气活过来。

在满清权贵当中,走到要靠挖祖坟谋生这一步的,昭煦算是独一个。

除了昭煦之外,顺承郡王讷勒赫也是著名败家子。1917年他病死的时候,他儿子文葵继承爵位时(民国优待清朝宗室,所以清朝的铁帽子王在民国也能袭封),家里啥值钱的玩意都没有了。最后文葵为了维持开支,便把顺承郡王府以75000块现大洋,卖给了张作霖。后来张作霖入主北京,奉军的总司令部就是设在顺承郡王府内。

三、劝溥仪退位者这类奇葩很稀少,但真的有,比如当时的庆亲王奕劻。

武昌起义之前,奕劻出任首任清朝内阁总理大臣(相当于首相),组成庆亲王内阁。武昌起义后,奕劻邀请袁世凯代其出任总理大臣,并自任弼德院总裁。

后来,袁世凯逼宫的企图越来越明显,溥伟那帮人开始决定刺杀袁世凯,晏森那帮人收拾细软,跑到乡下避难,而奕劻则是收了袁世凯两百万银元的巨资贿赂,跑到紫禁城里劝隆裕太后同意宣统退位。

溥仪退位后,奕劻怕被人打,连自己在北京的庆王府都不要了,带着金银财宝和一家老小就躲进了天津英租界。由于他有钱,号称大清第二号贪污犯(第一是和珅)。因此奕劻在清朝灭亡后,基本没吃啥苦,他跟他的两个儿子败家败了十几年,家里都还有富足的遗产。

▼奕劻的小儿子载博是个大帅哥

基于奕劻的为人和一贯的德性,所以在他死后乞求谥号时,溥仪便故意刁难,认为他这些断送大清两百多年江山的第一罪人不配有什么谥号。

后来,内务府官员看不下去了,就私下里给奕劻拟定了“哲”字为谥号。但溥仪反对,表示我同意。

当时,奕劻的遗体停在庆王府内,就等着溥仪降谥号,然后好下葬。结果溥仪刁难,拖得奕劻的尸体都臭了。内务府的官员看到溥仪不成体统,就天天劝。最终溥仪选择了四个字:“谬、丑、幽、厉”让奕劻家里人挑。(没一个好字)

奕劻的亲人接受不了,就找到摄政王载沣出面帮忙说话。载沣一番劝说后,溥仪极不情愿地赐了个“密”字,意思是追算他之前的过错,也不算什么好谥号。

奕劻家里人还想讨个好听点的谥号,但溥仪表示:爱要不要!

于是,在清朝所有获得过谥号的人中,奕劻便拿了这个最差的“密”字。从这件事上也足以可见,溥仪是有多恨奕劻。

溥仪退位时,大清朝的12名铁帽子王,为何无一人反对?

并不是无一反对,肃亲王善耆、恭亲王溥伟就坚定地反对,只是大势所趋,反对又有什么用呢?

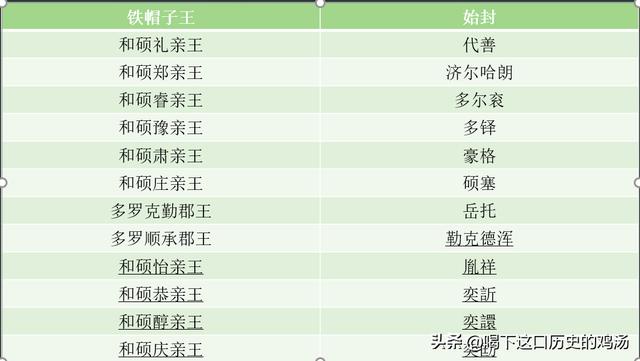

先来看看十二位铁帽子王是谁,再看看清朝灭亡的时候都传到了谁头上,最后再一一分析一下。

铁帽子王,也就是世袭罔替的王爷。由于清朝实行降级世袭制度,亲王之子降为郡王,郡王之子降为贝勒,以此类推。只有十二家例外,就是所谓铁帽子王。其中,八人为入关功臣,传统上不降爵位,在乾隆年间正式确定为世袭罔替,他们是:礼亲王代善(努尔哈赤次子)、郑亲王济尔哈朗(努尔哈赤三弟舒尔哈齐之子)、睿亲王多尔衮(努尔哈赤第十四子)、豫亲王多铎(努尔哈赤第十五子)、肃亲王豪格(皇太极长子)、庄亲王硕塞(皇太极第五子)、克勤郡王岳托(代善长子)、顺承郡王勒克德浑(代善之孙)。另外,清中期后又封四个铁帽子王,雍正封怡亲王允祥(康熙第十三子)、慈禧封恭亲王奕訢(道光第六子)、醇亲王奕譞(道光第七子)、庆亲王奕劻(嘉庆同母弟永璘之孙)。

然后就看这十二位王爷在清朝灭亡时传到了谁:

礼亲王:世铎。代善九世孙,是清朝宗室中的重量级人物。光绪十年,慈禧太后罢免恭亲王奕訢领衔的全体军机大臣,以世铎为领班军机大臣。此后一直唯唯诺诺,直到光绪二十七年因为八国联军侵华事件被罢职,改为担任宗人府宗令,管理皇族事务。宣统三年清朝灭亡前皇族内阁成立,世铎担任弼德院顾问大臣。世铎胆小,虽担任领班军机大臣却没有什么主见,甚至连李莲英给他下跪他都要回跪。慈禧看重的不过是他听话。他又糊涂,见识浅薄,曾经问前往欧洲的宗室成员洋鬼子国下不下雪,被人笑话。

郑亲王:昭煦,光绪二十六年(1900年)八国联军侵华,其父凯泰去世,昭煦是遗腹子,父亲死了两个月后才出生,所以清朝灭亡时年仅十二岁,就算有什么想法也没人听他的。何况,郑亲王世系本就是皇族远支,都不是努尔哈赤的直系后代,加上咸丰去世后作为八位顾命大臣中的郑亲王端华以及端华的弟弟、八大臣的核心肃顺都在祺祥政变中获罪被杀,郑亲王世系早被边缘化,无人理睬他们的想法。

肃亲王:善耆,历任乾清门头等侍卫、副都统、统领、民政部尚书、民政大臣、理藩大臣。拒绝在退位诏书上签字,清朝灭亡后与日本人勾结,发起满门独立运动。著名的川岛芳子就是他的女儿,被送往日本训练成特务。

睿亲王:魁斌,曾担任管宴大臣、镶白旗满洲都统。皇族内阁成立后担任资政院议员。基本属于无足轻重的官职,但油水不少。

豫亲王:懋林,没有担任什么官职,属于典型的纨绔子弟,清朝灭亡后变卖祖宅。

庄亲王:载功,光绪二十七年,其兄原庄亲王载勋因为义和团事变祸首,鼓动义和团捕杀洋人,导致八国联军侵华,最后被赐自尽,载功袭爵,曾担任镶黄旗蒙古都统。由于载勋的罪,庄亲王一家已经一蹶不振。

克勤郡王:宴森,宣统二年袭爵,年仅十四岁,次年清朝灭亡,并没有多少发言权。之后变卖祖产,一度沦落到当车夫。

承顺郡王:讷勒赫,毕业于陆军贵胄学堂。先后任“鸟枪管理大臣”、阅兵大臣;宣统三年任正白旗满洲都统。他还曾任禁烟大臣。属于皇族少壮派,但毕竟年轻(时年三十一岁),并且只是郡王,人微言轻。

怡亲王:毓麒,清朝灭亡时年仅十二岁,也没有什么发言权,不过因为是溥仪的伴读,所以倒是一直致力于清朝自强运动,还担任过洋务大臣。

恭亲王:溥伟,奕訢之孙,历任官房大臣、正红旗满洲都统、禁烟事务大臣等。辛亥革命中组织成立宗社党,反对南北和谈,坚决的保皇派。清朝灭亡后与日本人勾结,在东北发起满门独立运动。

醇亲王:载沣,奕譞之子,光绪之弟,溥仪生父。溥仪继位后成为监国摄政王,是清朝最后的实际统治者。辛亥革命爆发后辞职,袁世凯复出,次年不得已同意清朝退位。后溥仪与日本人勾结,被载沣斥责,深明大义。

庆亲王:奕劻,清末慈禧太后最信任的亲王。历任领班军机大臣、总理大臣,皇族内阁成立后是首任内阁总理大臣。辛亥革命爆发后让出内阁总理大臣职务给袁世凯,转任弼德院总裁。就清室退位问题与溥伟等人意见向左,主张主动退位。即使被宗社党围攻也不改主意,是退位的坚定推动者。

所以我们就看出来了,十二个铁帽子王分为四类,庆亲王奕劻坚决支持退位;肃亲王善耆、恭亲王溥伟坚决反对退位;醇亲王载沣大局为重无力回天不得不退位;其他人的意见无足轻重。

为什么会有这样的区别,主要还是地位决定的。载沣是溥仪的生父,不得不大局为重。他不想退位,但是没办法,最强的军队都在袁世凯手里,革命军更是视他们为死敌。这时候只有和平退位,根据清室优待条例,才能保住整个清朝皇室。

而奕劻则是为求自身平安富贵。他素来贪财,清室优待条约能够保证他的财富不受影响。加上自己风烛残年,也不愿意冒险。

而善耆、溥伦之流,年纪还不大,而他们的官职地位都来源于清朝,只有清朝在,自己才能保证以后的前途。清朝灭亡了,以后必然不能再有权力,所以坚决不退位。

溥仪退位时,大清朝的12名铁帽子王,为何无一人反对?

在所有灭亡的王朝里,大清灭亡,的确是反对的人不多。尤其是大臣里面,除了满族亲贵以外,大臣中为清朝誓死效力的寥寥无几。

因为天下就是人家一个人的,兴衰跟别人无关。哪一朝的大臣不是表忠心的时候,一个比一个孝顺,斩钉截铁、信誓旦旦,要与主子同荣辱、共存亡?可一旦大难来临,他们一个比一个变卦得快。

主子走了还有新主子,铁打的江山流水的皇帝,跟谁干不是干?何况趋利避害是人的本能,像比干那样的不识时务者毕竟是另类,是少数。大多数人还要活命,上有八十岁老娘,下有三岁娃娃。朝廷死就死了,犯不上大家都去给它陪葬。

什么深受皇恩都是骗人的,我给你打工你给我工资天经地义,又不是你施舍给我的,凭什么要死给你看?

国外大公司破产的时候,我们只听说老板跳楼的,没有听说它的千万员工跟着往下跳的。

因此,秦朝的时候有赵高指鹿为马,满朝文武没有一个站出来说真话的。

五代时候,十四万人齐解甲,竟无一个是男儿。

苏联解体的时候,似乎也没有几个男儿。

所以,宣统退位的时候,多数大臣的态度可以用杨坤的一首歌来表示——《无所谓》。溥仪退位之前,袁世凯对满清高举大棒吓唬。袁世凯对溥仪和满朝文武说:革命党人等不耐烦了,他们可都是些跟太平军一样的红头发长毛。

他们一旦进京那就是烧杀抢掠、玉石俱焚。

现在皇帝退位还能享受优待,子孙享不尽的荣华;满清大臣在溥仪退位后还能享受高干待遇,不然的话都会受到审判,处以极刑。法国国王路易十六知道不?就是因为顽抗到底被送上了断头台,何去何从?看着办。

袁世凯一咋呼,那些八旗权贵们都吓得浑身筛糠,魂不附体,溥仪更是脸色煞白,尿了一裤。

那些满清重臣要么默不作声,要么莫衷一是,要么落井下石劝溥仪顺应时代潮流,为了北京城的百姓,选择急流勇退、保全大清香火。

只有个死硬分子执迷不悟,一条道走到黑,抱着鱼死网破的决心跟满清共存亡。但满清统治不得人心,注定了要灭亡,多一个人跳出来,只能多一个人陪葬,无关大局。

在溥仪退位的时候,那些深受皇恩的铁帽子王又是什么态度呢?

我们知道铁帽子王是满清皇帝对王室有功人员的最高封赏,是可以世袭的最高爵位。铁帽子王比亲王的级别都高,不仅是一种无上的荣誉,还拥有很大的特权,可以享受无尽的荣华富贵,待遇在清廷无与伦比。所以,铁帽子王都是清廷的死党,是一根绳上的蚂蚱。

可是即使是铁帽子这些清廷的死党,在清廷灭亡时也不是全都“誓死保卫”,他们的立场也各不相同,大致可以分为左中右三种立场。

一、右翼分子。对于袁世凯的逼宫,铁帽子王恭亲王溥伟和肃亲王善耆等人严词驳斥,坚决抵制。他们抱团成了了所谓的宗社党,决心顽抗到底。

宗社党成员:溥伟、良弼﹑铁良、载泽、毓朗等、宗旨:保皇、反袁、反革命、不妥协。

宗社党甚至还螳臂当车,企图发动兵变对袁世凯采取斩首行动。

但老谋深算的袁世凯先行一步,他早就跟革命党联系,来了个借刀杀人,同盟会的杀手抢在宗社党行动前夕干掉了宗社党领导人良弼。良弼一死,宗社党群龙无首做鸟兽散。

二、中间派跟那些反对溥仪退位的右翼分子相比,顺承郡王讷勒赫、克勤群王晏森、礼亲王世铎、郑亲王昭煦等铁帽子王是见风使舵派,也是中间派、务实派。

这些人的人生哲学就是人不为己天诛地灭,有奶就是娘。当初清朝皇帝对自己好不是无缘无故的,那是他们的老子为清廷付出得到的回报,没有必要对满清感恩戴德。

如今大清气数已尽,我们胳膊拧不过大腿,就是殉葬了也没有什么意义。何况袁世凯承诺溥仪退位后继续给咱们这些铁帽子王们优待,管它那么多呢?

所以这些铁帽子王都没有选择硬抗,他们心静如水,以旁观者的态度看着溥仪退位。

二、左派左派就是“深明大义”派,也叫吃里扒外、落井下石派。历朝历代都不乏这样的识时务者,清朝也有,那就是庆亲王奕劻。

奕劻是袁世凯的哥们和盟友,辛亥革命前,奕劻出任满清政改的内阁总理大臣,奉命组阁。

武昌起义爆发后,奕劻嗅觉非常敏锐,觉得清廷前景不妙,立马把袁世凯请出来担任内阁总理大臣。

后来形势的发展证实了奕劻的判断,革命党和袁世凯南北呼应,袁世凯在博弈中牢牢地掌握住了军权,溥仪手里没有一点筹码,只能任人宰割。

奕劻索性一不做二不休选择了卖主求荣,跟袁世凯站在了一起。奕劻开始三天两头见溥仪和隆裕太后,跟他们讲“革命形势”,对他们晓以利害,希望他们顺应历史潮流,争取自己退位之后的利益最大化。

由于奕劻为溥仪退位立下汗马功劳,作为清廷退位最大收益人的袁世凯给了奕劻一笔不菲的报酬。溥仪退位后,奕劻和家人衣食无忧,优哉游哉地搬到英租界快活去了。

溥仪退位时,大清朝的12名铁帽子王,为何无一人反对?

“铁帽子王”的正式称谓为“大清世袭罔替亲王”,不是官衔,是一种特殊的爵位,意为世袭罔替,永远不降级。

清朝建立前期,只有随努尔哈赤起兵,立下战功的代善、济尔哈朗、多尔衮、多铎、豪格、硕塞、岳托、勒克德浑八位,胤祥、奕訢、奕譞、奕劻是在清朝中后期因功勋卓著才被册封。

铁帽子王权力大小,要视担任的官职而定,所以有的铁帽子王的后代,只是世袭了“铁帽子王”头衔和俸禄,而实际任职官位并不高,顶多只是一个衣食无忧的王爷,所以在皇帝退位这种大事上,他们不一定有发言权。溥仪退位时,十二个“铁帽子王”分别是:醇亲王载沣:光绪之弟,溥仪生父。溥仪继位后成为监国摄政王,是大清王最后的实际统治者,最终同意退位。

庆亲王奕劻:历任领班军机大臣、总理大臣,辛亥革命后让出内阁总理大臣职务给袁世凯,转任弼德院总裁。

奕劻收了袁世凯两百万银元的巨资贿赂,力主溥仪退位。

奕劻死后尸体都臭了,溥仪就是不降谥号,后多方说和,溥仪才给出“谬、丑、幽、厉”四个字,让奕劻家人挑。

奕劻的家人无奈只好求取摄政王载沣,溥仪极不情愿地赐了个“密”字,奕劻家里人还想讨个好听点的谥号,但溥仪表示:爱要不要!

肃亲王善耆:历任民政大臣、理藩大臣,日本特务川岛芳子就是他的女儿。

溥仪退位后,善耆把自己所有农田、森林、金矿、牧场等都抵押了出去,然后招募了大量土匪,进行军事训练,计划在辽宁组织一支军队,联合蒙古贵族千山和巴布扎布的部队一起南下,合力拿下北京,然后建立一个“包括内外蒙古、满洲三省和华北为一体”的大王国,请溥仪即位。

小日本认为这个计划不靠谱,否决了他的计划,并且不许他轻举妄动。最终善耆在穷困潦倒,深感复辟无望之下,郁郁而终。

恭亲王溥伟:奕訢之孙,历任官房大臣、正红旗满洲都统、禁烟事务大臣等。

溥伟坚持君主政权,坚决反对共和制度,组织成立宗社党,企图暗杀袁世凯。溥仪退位后,溥伟先避居京郊戒台寺,后转移到青岛,打算勾结日本人,意图在东北发起满门独立运动,最终溥伟是贫困潦倒,可怜巴巴的病死在了大连新华旅社,时年56岁。

礼亲王世铎:代善九世孙,曾任军机大臣、宗人府宗令、弼德院顾问大臣。世铎胆小、见识浅薄,曾问外国是否也下雪被传为笑谈。

郑亲王昭煦:溥仪退位时年仅十二岁,加上郑亲王端华、肃顺都在祺祥政变中获罪被杀,郑亲王世系早被边缘化,根本无人理睬。

溥仪退位后,他为了挥霍就开始变卖古玩字画、文物珠宝、各种房产和田地,直至将祖宗陵寝周围的古树、将陵寝内的石料、木材一类东西等都卖得一干二净,最后竟盗卖郑王坟内文物。

承顺郡王讷勒赫:曾任“鸟枪管理大臣”、阅兵大臣、正白旗满洲都统、禁烟大臣。

他同昭煦一样也是著名败家子,他死后,他的儿子文葵为了维持开支,将顺承郡王府以75000块现大洋,卖给了张作霖,后来张作霖入主北京,奉军的总司令部就设在顺承郡王府内。

睿亲王魁斌:曾任管宴大臣、镶白旗满洲都统、资政院议员。

豫亲王懋林:属于典型的纨绔子弟,清朝灭亡后变卖祖宅。

庄亲王载功:曾任镶黄旗蒙古都统。因其兄载勋鼓动义和团捕杀洋人,最后被赐自尽,自此庄亲王一系一蹶不振。

克勤郡王宴森:溥仪退位时年仅16岁,之后变卖祖产,一度沦落到当车夫。

怡亲王毓麒:溥仪退位时年仅十二岁,也没有什么发言权。

豫亲王端镇:溥仪退位时年仅三岁,小屁孩一个。

综上:十二个铁帽子王分为四类,奕劻坚决支持退位;善耆、溥伟坚决反对退位;载沣大局为重无力回天不得不退位;其他人如同空气。溥仪退位时,大清朝的12名铁帽子王,为何无一人反对?

溥仪退位清灭亡,

十二王子怎敢狂?

铁帽为何无反对?

自己死活未知详!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。