疆土很小的魏国,为何能并列战国七雄?

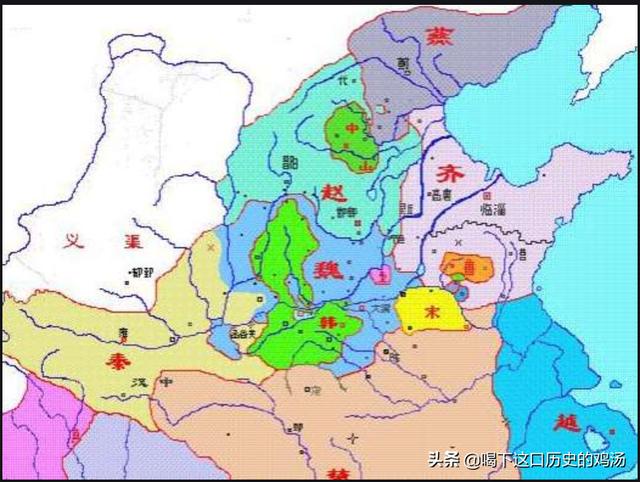

魏国的疆域确实不大。单以领土大小论,他的面积可能位列七雄之末,甚至不如一些“非七雄”国家。

不过,这并不妨碍他是当时的天下强国。

魏国疆域一度排不到前七名在“短暂而辉煌”的战国早期过去后,魏国的领土大幅缩水。

尤其是地处边地的秦、赵、燕等国开疆拓土后,地处中央的魏、韩领土显得更小了。

战国中期,纵横家游列国时,对列国作了描述。其中,魏国的领土大小位列末尾。

《战国策》对当时列国面积做了大致的描述。

当时的关东六国中:楚国“地方五千里”、齐、赵、燕都是“地方二千里”。

相比之下,韩、魏两国就有点“难兄难弟”的感觉了。

韩国”地方千里“,而魏国”地方不至千里“。(因为历史原因,韩魏两国领土犬牙交错,但今天流传于网络的许多地图直接到犬牙交错的部分直接划给了魏国)

其实,如果单以领土大小而论,战国七雄可是“名不副实”的。

东南的越国,北起山东东南,沿海而南,占据了今天江苏大部、浙江被捕及安徽、江西一部,面积比秦、齐都大,仅次于楚国。

可是,毫无疑问,战国时期的越国不是天下第二强国!

因此,疆域大小,并非衡量国力强弱的主要标准。

军力雄厚春秋时期,一般以战车数量来衡量国力强弱。

战国时,人们仍然习惯用“万乘之国”、“千乘之国”在评价诸侯国力。

战国中期,“五国相王”,把中山国也拉了进来。

齐国怒了:大家都是“万乘之国”,怎么能和中山这种“千乘之国”并列?老子丢不起人,不参加!

可见:在大家眼中,军力强弱,是衡量诸侯国力的“唯一标准”。

当然,战国毕竟与春秋不同,军力衡量标准已经发生了改变。

“带甲”、“乘”、“骑”、“粟支”数已经成为衡量诸侯国力大小的标准。

由于当时没有明确统计,我们对详细数字不得而知。

苏秦出使魏国时形容魏国的军力为:武力二十余万,苍头二十余万,奋击二十万,厮徒十万,车六百乘,骑五千匹。

单以军队数量而论,魏国仅次于秦、楚、齐。

而且,魏军的战斗力在当时是比较强的。

早年的魏武卒自不必说。“齐之技击不可遇魏之武卒”,魏武卒的战斗力非常了得。

即使到了秦赵长平之战后,信陵君依然能带领十万魏军前往救赵,并一度担任抗秦中坚的角色。

中原腹心魏国的领土不大,但所出是中原腹心之地。

三家分晋,魏国得到的领土不是最大的,但却是晋国的精华部分。

魏惠王曾说:晋国,莫强焉···及至寡人之身···(晋国以前那么牛逼,怎么传到我这一代时弱成这个样子)

可见:作为晋国精华部分的继承者,魏王把魏国当成了晋国的继承者。

而在魏国早期,一度占据了河西和关中东部,那是秦国最精华的区域。

秦、晋,春秋时都是可以参与争霸的大国。魏国一度占据了秦、晋两国的精华之地,怎能不强?

除了早年反复争夺的河西之地,魏长时间占有的核心领土由3个部分组成:河东(山西西部)、河南(河南黄河以南部分)、河内(河南黄河以北)。

据司马迁记载:唐(尧)都河东,殷都河内,周都河南···正好都在魏境及附近区域。

可见:魏地是先秦时期“王者所更居”之地。

所以,魏国当然经济富庶、文化昌盛。

经济富庶,就可以养兵储粮;文化昌盛,就可以吸引人才。

改革早魏国的改革是最早的。

而且,不是早了一点点。

魏国李悝变法,是在前400年左右。

比商鞅变法变法早了近50年,比赵武灵王变法早了80年,比燕昭王变法早了近百年。

而且,在各国变法中,李悝变法的全面性、效果,可能仅次于商鞅变法,比其他晚了近1个世纪的其他变法都全面、有效。

所以,“尽地力之教”的魏国,对本国潜力的挖掘仍然胜过诸侯。

因此,魏国虽小,但早期却是天下最强的诸侯;即使在被秦、齐连番挫败,霸业中落后,魏也只是由一个一等强国沦落为二等强国,仍然是不可小视的诸侯。

魏国最大的劣势是其领地:处四战之地,四面受敌;疆域小,缺乏战略纵深、回旋空间。

魏国的优势是:经济富庶、文化发达、军力雄厚、较长时间的“制度优势”。

魏国未能利用好自己的先发优势,向西灭秦,是其失策。此后,魏国再不能掌握自己的命运。

不过,由于魏国经济发达、军力强、地段重要,他始终是一个不可小视的诸侯国。

疆土很小的魏国,为何能并列战国七雄?

在战国初期一度称霸几十年,差点干掉秦国,最有可能统一战国的国家,在这个标题里面显得竟然是这么弱小。

战国时期的政治态势可以说是,战国初期,魏国独霸天下;战国中期,秦、楚、齐三国争霸;战国后期,秦、赵争霸。

魏国在战国时期,尤其是战国初期,都是很强大的存在的,魏文侯公元前400年左右开始任用李悝为宰相,实行变法成为战国初期的超级强国,一直到公元前341年的马陵之战后开始衰弱,称霸时间60年左右。

在战国中后期,尽管魏国的实力开始衰弱,但是平均下来也要排在燕国和韩国之前,处于中游水平。

本文就来跟大家探讨一下为什么魏国在战国初期会如此强大呢?

晋国灭亡后给魏国留下的家底最为丰厚关于春秋五霸的版本众多,一种是《史记》中的齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公、楚庄王 。还有一种是《荀子·王霸》中的说法,齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾和越王勾践。

实际上,除了这两种说法外,还有不下十种说法,《鲒崎亭集外编》中认为春秋五霸四出于晋,“齐桓、晋文、晋襄、晋景、晋悼” ,也就是只承认齐桓公,剩下全是晋国的,学者全祖望评春秋五霸时,晋国占四席,分别是晋文公、晋襄公、晋景公、晋悼公。

这种说法也并非没有道理,晋在巅峰时期的确很强大,这也是为什么三家分晋后,赵魏韩都能够并列战国七雄的原因。

那么晋国给魏国留下了多少家底呢?

领土10万平方千米,人口500万!

同时期的战国各国领土和人口数量大量如下:

秦国面积30万平方千米,人口300万;

燕国20万平方千米,人口150万;

赵国20万平方千米,人口350万;

齐国15万平方千米,人口300万;

韩国9万平方千米,人口300万;

楚国50万平方千米,人口300万;

(以上数据来源于网络,准确性有待进一步考证)

由此可以看出,魏国虽然领土不多,但是人口却是最多的国家,几乎可以抵上燕、赵两国之和。

用苏秦的说法“燕地2000里,兵甲数十万,车600乘,骑6000匹 ,赵地2000余里,甲数十万,车千乘,骑万匹 ,韩地900余里,带甲数十万 ,魏地1000里,然人民之众,车马之多无如魏者,楚地5000余里。”

魏文侯变法使得魏国率先享受改革红利虽然土地并不是最多,但是魏国地处平原地带,山地较少,土地肥沃,适合发展经济,所以即使土地没有那么多,也能够养活得了那么多的人。

当然,再好的客观条件,没有主观努力,在战国初期想要称霸60年是不可能的,真正助推魏国走向战国初期霸主地位的因素还是魏文侯变法。

公元前400年前后,魏文侯先后任用李悝和吴起开始变法,采用“选贤任能,赏罚分明”的基本国策,从而改变过去世卿世禄的制度,此举大大加强了魏国的实力。

在魏文侯的支持下,吴起建立了中国最早的职业重装甲兵魏武卒,在《荀子议兵篇》记载:"魏之武卒以度取之,衣三属之甲,操十二石之弩,负矢五十,置戈其上,冠胄带剑,赢三日之粮,日中而趋百里。中试则复其户,利其田魏武卒宅。”

可见对魏武卒选拔的严格程度,以及对魏武卒的奖赏,在这样高标准,高投入的情况下,魏武卒在战国初期已经形成一大杀器,震慑四方。

吴起正是凭借这支军队把秦国最肥沃的河西之地抢了过来,假如当时魏国的扩张方向不是转移到中原来,或许吴起能把秦国灭了。

这就是战国初期的魏国!

魏国的衰弱一直也是史学研究的一个重要问题,纵横认为,魏国在战国中期衰落,最主要的原因就是在率先变法中获得巨大红利,然而在红利期内却并没有找到一条可以持续使国家变强的战略,最终错失“一劳永逸”的良机,到魏国变法成果外溢,吴起、商鞅这样的人才外流,使得其他国家迅速崛起,最终与魏国争霸!

疆土很小的魏国,为何能并列战国七雄?

疆土很小,不代表国民意识很弱、不代表国家实力只能流于平庸。魏国国土确实不大,但他们志向很大。正是地理条件的不优越,倒逼魏国不断采取措施谋求发展,最终成为了战国七雄之一。

魏国的历史,可以追溯到西周建立。当时周文王的第十五子受封于毕地,因而得姓“毕”。毕国在西周末年被西戎攻破,毕姓子孙沦为平民,毕万就是其中之一。

后来毕万成为晋献公重用的大臣,被提拔为大夫。周惠王十六年(前661),毕万奉命攻占姬姓魏国。这个战利品最终也被晋献公赏赐给毕万。

当时有占卜说,“毕万之后必大矣。万,满数也;魏,大名也。以是始赏,天开之矣。天子曰兆民,诸侯曰万民。今命之大,以从满数,其必有众。”正是因为有这个好的占卜结果,毕家在接手魏地之后,正式转变为魏氏。

后来魏犨帮助晋文公出逃有功,不仅被封爵,还获得了魏邑作为封地。后来韩、赵、魏三家分晋,魏家虽然获得了事实上的统治地位,但仍然名不正言不顺。到了魏文侯斯元年(前445),魏斯在继位后自称诸侯。而直到威烈王二十三年(前403),魏斯的诸侯地位才被周天子承认。至此,魏国的历史正式拉开序幕。

魏国的迅速崛起离不开它特殊的地理位置。魏国西临秦国,东与齐国和宋国隔水相望,南与楚国接壤,西南和韩国临近。这么一个被他国紧密包围的国家,自身国土面积又不大,因而产生了强烈的忧患意识。魏国国君意识到,必须要主动做些什么。不然,魏国一定会被周围的国家蚕食。

魏国是七雄中最先推行变法的国家。李悝、西门豹、子夏等人都是在魏国大施拳脚的人才。作为中国古代第一个推行变法的法家学者,李悝给后人留下了宝贵的经验。李悝主张废除贵族世袭制,总结出了“食有劳而禄有功,使有能而赏必行,罚必当”的准则。李悝的“尽地力之教”,不仅使得魏国经济迅速发展,还为以后的“重农政策”提供了核心思想。而魏国对子夏的重用,使得魏国和儒家知识分子的距离大大拉进,可以说是帝王笼络士人阶级的开始。

魏国注重发展军事。吴起、乐羊、翟璜等大将都为魏国立下了汗马功劳。在吴起的推动下,魏国开始推动军制改革。武卒制,正是吴起在向子夏请教后想出的新的募兵制。以往国家都是在战时临时动员百姓,而魏国实施农兵分离,建设更加专业化的军队。这使得魏国军事力量迅速提升。

魏文侯死后,其子魏武侯继位,继续重用吴起等有才之人。魏国继续发展,日益强盛。周显王二十六年(前343),魏惠王召集逢泽之会,标志着魏国正式成为战国霸主。

居安思危,这可以说是魏国崛起的关键。正是魏国处在极其特殊的四通八达之地,魏国国君才看到大力发展的必要性。而得人才者得天下,李悝、吴起、子夏等人在魏国的大施拳脚,成就了他们自己,更成就了魏国。天时地利,都不如人和。全国从上到下都撸起袖子加油干,国家又怎么会不崛起呢?

疆土很小的魏国,为何能并列战国七雄?

魏文侯任用贤人,富国强兵。遇上败家子了,从魏国出走的人才,吴起,苏秦,张仪,孙膑,商鞅都是见其强盛,想在魏国变法的,魏王不用才去秦国变法的,

疆土很小的魏国,为何能并列战国七雄?

韩国都算魏国为啥不能算?魏国是战国七雄首先称霸的。说魏国小只是后来的地盘,之前的地盘是不小的。魏国经过魏文武侯两代英主,经李悝吴起变法,到魏惠王国力空涨。魏武卒战力非常之强。魏国之前的地盘是不小的。魏文武两代已经是称霸,在惠王达到顶点,也是从他开始跌落。可以说魏国争霸百年。魏国是七国中首先变法图强的。魏文侯向西攻取秦国河西之地,北灭中山国,东败齐国,南制楚国。变法建立魏武卒军队。魏武侯继续执行文侯三晋联盟政策。三晋联军大败楚国,拿下大梁襄陵。田氏代齐,魏武侯向周天子施压,周天子同意。但是三晋联盟经常分分合合,要不就是分脏不均。要不就是不满魏国霸主地位,打魏国附属国主意。特别是便宜都让魏国占了,赵国更加不满了。

三晋魏韩赵在魏惠王之前两代关系整体上还是比较好。三晋联盟以魏国为主。魏武侯死时,赵国想除掉魏惠王另立。韩国想不杀魏惠王,把魏国一分为二。因韩赵意见不统一,魏国得以保存。埋下祸根,韩赵魏三晋联盟破裂。这也是以后魏国攻韩赵的原因之一。

这时西边秦国秦献公,东边齐国齐威王。两国强大起来,对魏国造成威胁。秦献公新政,国力增加。频攻魏国,打败韩魏联军。(这时还是三晋联盟)齐国田氏也是靠魏国成为诸候,得到一点点帮助吧。齐国本来就是大国强国,肯定不愿意成为魏国附属。于是魏国重新跟韩赵结成三晋联盟,跟秦国秦孝公暂时缓和。(秦国连年战争,也需要修养生息)这一系列行动明显是对付齐国的。

但是之后魏惠王去打赵国:原因1赵国想拿下魏国附属国卫国2魏国想拿下中山国,之前曾拿上。但因隔着赵国。3魏惠王想一统三晋,重现晋国。在围攻邯郸时,齐国围魏救赵。秦国攻河西。此战魏国虽然未败,并收复河西失地,虽然跟赵国议和罢兵。但也元气大伤,三晋联盟更加不稳。然后魏惠王去侯称王。数年后魏国又攻韩国。原因:1韩国比赵国更弱,想迅速在诸侯反应前拿下。2魏国国土分东西两边,中间隔着韩国。灭韩能勾通东西,实力大增。这样更不怕秦齐。齐国又救韩国(齐国救赵救韩都是在双方打的难舍难分才动手。)魏国大败,接着齐赵秦三国围攻。(赵秦都是报仇,齐国要成霸主)魏国承认齐王,齐国也认魏王。又认韩国为王,又带太子去赵国。因为秦国收复河西之地,还在继续攻魏。楚国又趁火打劫。魏惠王一会想用齐韩赵楚打秦,一会又想以秦赵韩打齐楚。对外忽纵勿横,树敌过多,国势越来越弱。

桂陵之战后魏国已经是退出霸主地位边缘。马陵之战是魏国不甘心,临死前的反击而已。马陵之战,魏国真正退出霸主,成为附属。齐国一跌为霸王,秦楚紧随而至。

战国策讲:魏伐楚胜齐,制韩、赵之兵,驱十二诸侯(鲁、卫、宋等)以朝天子于孟津。(这是魏国霸主地位的顶峰)

然后:魏国东败于齐,西丧秦地七百余里,南辱于楚。(退出霸主之位)

魏文武侯两代魏主,魏惠王拿到手的能牌却打成那样。在于魏惠王过于自负,勿横勿纵树敌过多。没有去稳固三晋联盟。联盟最稳的是利益。魏国却尽占利益,不分赵国。赵国自然心有不甘。韩国虽然是小弟,但大哥不给点糖小弟。韩国会甘愿为马前卒吗?同时开罪于齐秦楚三强,无疑于作死。魏惠王想攻下中山国就是大错误。1中山国在赵国腹地,魏国能越过赵国统治中山国吗?2就算拿下中山国,赵国难道不担心魏国内外夹击吗?最好的办法不如把中山国许给赵国,让赵国去打。换得赵国相助攻他国。秦魏是世仇,自魏夺河西之地。就频频攻魏,想收复失地。如能联韩赵看好西大门,不是很好吗?不给点甜头,韩赵会相助吗?要不三晋联盟伐秦,多分点地给,他们也乐意。不应坐视秦国强大。本来魏惠王也暂同秦议和。重新结三晋联盟对付齐国。魏惠王却攻赵伐韩,这不是把韩赵推向齐国那边吗?齐国要争霸当霸主让他当就是了,虚名要来干嘛。还不如来点实际的。跟齐联合南制楚国。楚国也一直想北上中原争霸。当年让齐桓公晋文公阻止了。齐国一直想要拿下鲁国,那就让他拿好了。这样齐楚就直接齐界了。战国七雄那段时间魏惠王除了燕国没打,其他都打遍了。西攻秦、围韩围赵、齐救韩救赵,南辱于楚。不得不说魏国树敌太多。魏国这时最好的策略是让齐国当霸主,枪打出头鸟。三十年河东三十年河西。换取联齐制楚,魏齐共同阻楚国争霸中原。带着韩赵防秦东出,因为秦东出首先面对的就是韩魏赵,而不是攻韩伐赵。所以在秦国东出伐魏,韩赵不仅不帮忙还落井下石。齐楚更不可能帮魏。没有永远的敌人,也没有永远的朋友。要分清谁是敌人,谁是朋友。谁是大敌,谁是小敌。利益是最能分清楚,利益也是能分的。例如蜀汉邓芝对孙权讲:如果大王你投曹魏,又想保持独立。那是不可能的。到时曹魏必伐,蜀汉也会顺江而下。吴蜀四州之地,蜀有重险之固,吴有三江之固。进可争天下,退可鼎足而立。自公元225年邓芝使吴至公元263年蜀汉亡。近四十年蜀汉东吴联盟未破裂。

魏惠王只要能维持好三晋联盟,不惧秦东出。联齐则能制楚北上。也不致于:魏国东败于齐(韩赵亦攻魏),西丧秦地七百余里,南辱于楚。(七雄得罪于四雄)

疆土很小的魏国,为何能并列战国七雄?

魏国建立之初,疆域一点也不小,魏国土面积大幅缩水,是战国后期秦国不断向东蚕食的结果。正是保有一定的规模,魏国才能在初期经过李悝变法,迅速走上富国强兵之路,称霸中原百年之久。魏文侯时期,更是北灭中山,西取秦之西河。领土囊括现今山西南部、河南中北部、陕西东部、河北南部,是个不折不扣的中原大国。战国七雄之名当之无愧。

可惜魏国地缘太差,处于四战之地,不是走向巅峰便是坠入地狱。魏一家独大的局面结束于马陵之战,此战魏国折损十余万人,从此头号强国沦为二流国家,不复往日辉煌。秦先后夺得魏西边的西河、上郡等地。而真正将魏国推入深渊的战役是伊阙之战,魏国精锐尽损,再也无力抵抗秦国,只能坐等灭亡。此消彼长,秦国却由此彻底打开了通往关东的大门,混一六合只差一个合适的时机。

(本文配图来源于网络)

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。