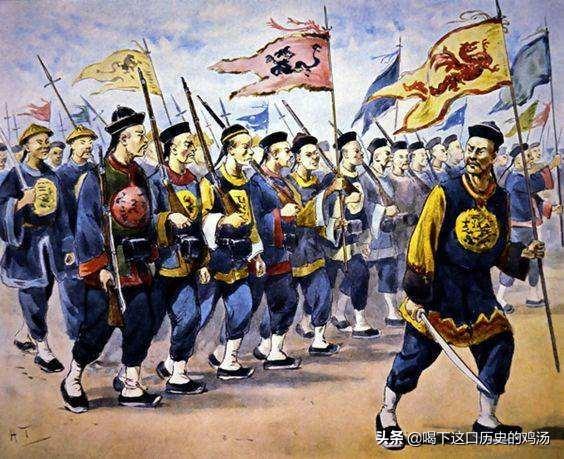

1856-1860年,同时面对太平天国和英法联军的清廷,是如何分配军事力量的?

一直以来,人们把这段时间大清的政策理解为攘外必先安内。

这个说法高估了大清。

统计数据转引《中国军事通史》,提到的的一组数据。

粗略统计:第二次鸦片战争时期,大清用于镇压国内起义的兵力为40万,用于抵抗英法的兵力为27万。

从这个粗略统计的数据上看,大清似乎却是是攘外必先安内了。

事实上,这组数据背后,有另外一个问题。

所谓27万军队抵抗英法,仅仅指的是英法联军进攻广州、京津地区时候,附近的清军兵力。而大清在那附近,原本就有这么多军队!大清没有为了进行战争,而进行适当的兵力调整!(仅仅在大沽口作战前,增调了几千军队)他既没有像918一样一枪不发退出东三省,也没调兵御敌!

第二次鸦片战争中,最大规模的军力调动居然是:逃出北京!换而言之,大清在对抗英法的过程中,几乎没有主动调整!

何谓攘外必先安内?以1931年时的蒋介石为例。

蒋介石知日本欲灭亡中华,他攘外必先安内,无非是延迟对日全面战争的时间。这个策略,毕竟同时考虑了安内和攘外两个问题,主动作出一个选择而已。老蒋在打内战的同时,也在为将来抗日做准备。可是,回顾第二次鸦片战争时期的大清,大清只有安内的方略,哪有攘外方略?

1856-1857:2.3万对英法、20万对太平军这个阶段,英法联军的进攻,主要是攻广州和大沽口。在签订《天津条约》后结束第一阶段战事。

其中,广州之战,大清投入军队1.3万(含兵勇)。大沽口之战,投入1万(8千军队,2千壮勇)。

与此同时,在镇压太平军的战场上,大清光投入攻势的兵力就大约为10几万。如果算上分布防守的兵力,应该在20万左右。其中,天京周边,6万。武昌周边,3万;其他江西、安徽战场,各有数万。

可是,这个数字,并不完全说明问题。

对太平军,大清采取的是死缠烂打的策略。江南、江北大营被击破后,又趁着天京内讧重建;湘军在九江战败被一分为三后,又分头扩军重整。

而对英法联军则不同。他们完全没有方略。能不打就不打,打的时候,也只是消极防守,没有反击。

1856年12月,咸丰给叶名琛下打谕令:现在中原战乱,海疆能不打就不要打了。你看着办,如果英法求和,就不要打了,如果他们还想打,那我们就陪着打。1857年6月,当英法联军正在集结,准备进攻时,咸丰又批示:小心准备,等额尔金到任了,我们就去谈谈,“总宜以息兵为要也”。

叶名琛更是蒙圈。当时,广东省内有清军7万多,明明可以调兵加防。叶名琛却表示:谁调兵,谁给饷!

在英法联军攻取大沽口后,两广总督试图趁着英法联军远去反攻广州。咸丰下诏:别去打!你打他,他又到其他地方去打,我们就更多掣肘了!

因此,广州周边7万多军队,即使在英法联军主力离开广州后,依然没有发起反击!相反,他们分布在广东各处,镇压天地会。此时的大清,说来说去,只有一句废话“能不打就不打,实在要打就打,打起来也只防守不反击”,这叫哪门子方略?

1860年,怪象丛生战争史的奇观1:一边开战,一边联合作战

1860年,太平军再次攻破江南大营,一路横扫苏南,兵锋直逼上海!

在上海,出现了战争史上的奇观。当时,大清与英法尚处于战争状态。但是,大清与英法却在上海联合抗击李秀成!大清鉴于冮南江北大营被破,被迫全权重用曾国藩等人。

大清对太平天国的方略是:联英法保上海;用湘军战上游!

看来,大清在镇压太平军的问题上,态度是坚决的。他们也十分聪明,“分的清轻重”。

战争史上的奇观2:13万大军却不敢守都城

在抗击英法的战场上,要说大清没尽力,那也不是。大清在京津地区有20万大军。张家湾,集结了1.7万军队;八里桥之战,集结了3万军队;北京城,大清军队更是多达13.3万!

几年前,太平军北伐部队打到北京附近时,大清调集的兵力也就差不多这么多。

可见,大清也算是尽力进行布防了。

这个阶段用于对英法作战的总兵力,并不少于对太平军!毕竟:不管对手是谁,首都丢了总是说不过去的。1860年8月14日英法联军攻破大沽口,直上北京,大清与英法进入决战阶段。

可是,从8月14日到9月21日,37天里,大清对于战与和的态度,转变了5次!

连在前线指挥的僧格林沁都蒙圈了,委婉地说:到底打不打呀!变来变去,我们军心不定呀!僧格林沁战败后,英法联军直逼北京。

当时,北京城中尚有清军13.3万,大炮千余门。而英法联军,并没有携带攻城炮!

法军指挥官孟托班曾说:“对这样的大城市进行围攻,特别是在没有攻城炮的情况下,攻城势必旷日持久!现在,严冬将至,从我们得到的全部情况看,十一月一日后,我们都不应该停留在城前”。

可是,皇帝跑了,北京迅速丢了!这个阶段的大清对英法联军依然毫无思路。蒙逼地进行了两次野战,失败后,又盲目逃跑!

整个第二次鸦片战争,大清一直在纠结打还是和的问题。仗都快打完了,还在纠结打不打!

你说这是攘外安内?更像是蒙圈吧。

三千年未有之变局太平天国战争,仍是一场古代战争,与两千年来陈胜吴广、黄巢起义没有本质区别。洪秀全、杨秀清、李秀成,与咸丰之间,大家都继续以战国时代的思维来思考战争就可以了。但第二次鸦片战争不是。

英法联军进攻广州前,就已经制定了清晰的战争要点:1、封锁白河;2、封锁扬子江与运河入口;3、封锁黄河与运河入口;4、封锁口岸;5、封锁,并伺机占领广州。

同时,对于如何逐行广州战役,也拟定了清晰的作战部署!

显然,英法的计划,瞄准了大清的经济命脉和命门,以庖丁解牛的思路逐行战争计划!

可是,当时的中国,不仅仅是大清蒙逼,太平天国、捻军、天地会也是蒙圈的。

洪秀全、杨秀清,曾经期望同信上帝的“洋兄弟”一起消灭清妖。李秀成在攻打上海前,曾经致信洋人:你们不就是要通商吗?把上海交出来,我们拿了天下,全天下都通商!

广东地区的天地会,曾致信攻入广州的英法联军,希望一起灭清。

可以说,第二次鸦片战争,是一场完全不对等的战争:双方看起来根本不在同一个时代!

总结起来就是:对太平天国,大清坚决镇压;对英法联军,顺其自然(因为没有方略)。

之所以蒙圈,是因为:第二次鸦片战争,是大清,乃至当时的中国都完全没有理解的战争。

今天,英美诸国,依然在隐秘地使用金融战、文化战等手段,推行着对手未必完全理解的战争。如果我们不能与时俱进,那就会和大清一样蒙圈!这种战争,更加隐秘,没有圆明园的遗迹,甚至于,可能人家掠夺一空后,挨打的人还在说:谢谢!

1856-1860年,同时面对太平天国和英法联军的清廷,是如何分配军事力量的?

英法联军最初是借亚罗号和马神父事件发难的,当时咸丰并未将这件事看得很严重,在叶名琛的误导下,他始终认为这不过是个交涉问题,而这个问题只要委托给叶名琛去办就可以了,因此当时的军事部署仍然以应对太平军为主,并没有做应对英法的特别部署。

英军在第三次大沽口战役中攻入大沽口炮台

当时应对太平军主要是五大块:江南大营溃兵加上援军四五万人,在向荣死后由江南提督和春为主帅、福建漳州镇总兵张国梁为副帅,主力集结在句容、丹阳两城,战略目标是句容、溧水、镇江,夺取这些地方后再进逼天京;江北大营溃兵加上援军约一万六千人,主帅为都统衔钦差大臣德兴阿,暂时集结扬州,目标是瓜洲、两浦(浦口、江浦);江西主要为湘军,曾国藩丁忧后分别由曾国荃、李续宾率领,目标是恢复被石达开部和林启荣部占领的江西八府四十三州县;湖北主要也为湘军,以胡林翼为主,目标是收复武汉三镇;安徽主要为绿营和地方团练武装,由袁甲三、李孟群等指挥,目标是夺取太平军中期最巩固的皖北基地,收复安徽省城安庆,并消灭在两淮间肆虐的捻军。

而应对英法联军的则是广东绿营、驻防八旗和雇勇,因为刚刚击退围城两年多的“红兵”(两广天地会武装),清廷和叶名琛认为兵力足够了。

八里桥之战中法军缴获的僧格林沁“亲兵右营第五队”队旗,误以为是僧格林沁指挥旗保存在巴黎博物馆中

待广州落入英法联军之手,英法联军正式提出换约、增加通商口岸、割地赔款和使节进京等要求,清军才慌了神,开始在京畿调集人马,以应对英法联军可能强行登陆进京的威胁,而在京畿以外他们实际上并没有针对英法联军作出任何部署调整,一副“你爱干啥随便”的架势。

在京畿集结的主力,为科尔沁亲王僧格林沁指挥的八旗京营、科尔沁及索伦部和绿营、勇营程学启等部一万六千人,和都统胜保部一万人,最初以僧部堵大沽口、白河口,胜保部为预备队防守陆路,第三次大沽口之役僧部败退后,则陆续征调西北、山东青州和德州驻防八旗,以及山东、河南、湖北、安徽等地绿营“勤王”,但各地积极性参差不齐,其中山东、安徽、河南地方官,尤其安徽巡抚袁甲三和河南巡抚贾祯最为积极,勤王军很快出动(当地捻军肆虐,带队将领也不愿在本地久待,宁可花时间在路上折腾),而八旗各部行动也很快,但湘军各部和湖北官文等则认为太平军才是心腹大患,对洋人应以“抚”为主,对勤王态度敷衍,援军直到北京陷落有的都还没上路,正因如此,京畿抵抗英法联军最关键一役——八里桥之战,清军全军也只凑齐了约三万人,而直接投入正面战场的大概也就三四千人而已。

八里桥战役

而在太平军方向,江南、江北两大营又逐渐恢复,1858年江北大营被打垮后,天京城外军事统由江南大营指挥,连附近几个省的绿营兵力也由其调动,主要指挥官为钦差大臣和春,副手则有翼长湖北提督王浚、江南提督邓绍良(邓战死后为张国梁)、浙江提督张玉良等,总兵力号称八万,此外,镇江、上海两地清军不由江南大营调遣,总兵力也有近两万人。1860年太平军在李秀成统一指挥下“围魏救赵”,击溃江南大营,并乘胜占领丹阳、常州、苏州、太仓、松江,清军退守镇江、上海、嘉兴、杭州。

第二次大沽口战役,僧格林沁部击败了英法联军,这也是第二次鸦片战争中唯一中方获得全胜的战役

江西方向,曾国荃“吉字营”成功击退太平军石达开、杨辅清等部,将后者挤到广西、福建等地;湖北、安徽方向,胡林翼部收复武汉三镇后调回李续宾部,在1858年以奇袭方式进攻皖北,结果全军覆没,而此前安徽清军李孟群部也被太平军消灭,皖北在1860年时是太平军形势最好的地区,清军只能死守寿州、蒙城几个据点及安徽-湖北边界。

最有趣的莫过于上海方向,在这里,英、法驻军帮助清江苏巡抚薛焕等守住上海,击退了李秀成对上海的第一次进攻,而此时英法和咸丰在北京正处于如假包换的“国战”状态。这也是清末战争经常出现的一幕。

顺便说,八里桥战役后英法联军和清军再未发生过大的战斗,主要以对奕䜣、桂良等人在谈判桌上反复讹诈为主,各地勤王军等于出了趟公差。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。