为什么有人说过年年味越来越少了,感觉快没年味了呢?

一、以前这个时段大家没什么事做,现在这个时段大家都很忙,过年的时间压缩了。

以前年味重,是因为以前大家都在务农。这个时段,秋收已经完成,春种又还没有开始,大家都比较闲,所以大家就都可以心安理得的一起放假。

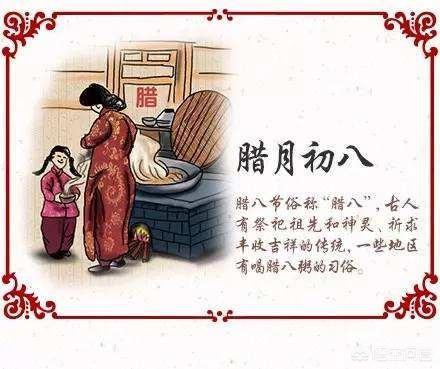

而且,这段农闲的时间还挺长的,所以,从腊月开始,大家就准备着过年了。准备整整1个月,就为了过个好年。

现在年味淡了,是因为现在大家务农的越来越少了,不管是开工厂,还是做生意,这个时段其实按道理都还比较多事的。只是因为春节的习俗,该放假的放假,该休息的休息,但是,假期的时间也不能太长了,国家规定7天,呵呵,回家和返工的2天,开启地狱模式,累得半死;打点行装1天,剩下的也就3、4天。能干个啥?

时间紧,任务重。走亲访友见下老同学老师,呵呵,排期满满比打仗还累。

以前,是这么准备过年的。现在,是这么准备过年的。二、现在的商业机会多,人身子闲下来,心思闲不下来了。

以前务农,反正春耕秋收,不需要操心什么。只要你不是杨白劳,不要操心黄世仁,你基本都可以心无旁骛,安安心心地准备过年了。

现在好了,赚到钱的想赚更多钱,没赚到钱的更想翻身,回到家见到亲人,就更像打鸡血似的了。都想着过完年出去怎么大干一场,谁还能安心过年了?

还过个屁年!三、社交压力大,比在办公室搞宫斗压力还大。

以前大家常年在一起,谁家粮食收得多,谁家媳妇俊不俊,大家都知道。过年的时候大家一起乐呵乐呵,也没什么压力。

现在大家常年不怎么见面。一见面了就各种了解情况,遇到亲戚,就是结婚没有,生孩子没有,赚多少钱;遇到同学,就是发财没有,明年有什么打算。呵呵,比去董事会汇报还辛苦。

结婚了吗?有孩子了吗?所以呀,不是年味淡了,是大家压力大了。适当放松一下啦,好好回家陪下家人。

“喝下这口历史的鸡汤”给大家拜个早年啦,祝大家春节,吃好喝好玩好!

为什么有人说过年年味越来越少了,感觉快没年味了呢?

因生活水平提高了,每天如过年,为工作向钱看,对农村过年浓味确实有许多属浪费,我国基本成为知识产权国家,人人都会算经济帐了。对过年逐渐淡簿了。

为什么有人说过年年味越来越少了,感觉快没年味了呢?

谢邀!因为随着年龄的增长,负担的增大,不仅感觉不到年味浓烈,反而越来越近感觉心里负担加重。谢谢二嫂!

为什么有人说过年年味越来越少了,感觉快没年味了呢?

年味越来越淡,这是事实。过年气氛和人的心理感觉不如以前那么热烈了。这是好事呀,说明中国人民生活水平大大提高了,许多人天天都在吃鱼吃肉,天天像过年一样享受快乐。因此,对过年也渐渐淡化了。但过年习俗没变,照常放假,开开心心,团团圆圆过春节。

为什么有人说过年年味越来越少了,感觉快没年味了呢?

“有钱没钱回家过年!”这是早年父母对经营在外子女们常唠叨和放在口头的一句嘱咐话。每到年关将至,车站、码头等人头攒动,大家肩驮手提纷纷争着往家赶,那时还没有“春运”一词。我的老家是在全国“四大米市”之一的安徽芜湖,一过冬月,家家忙着腌制腊肉、咸鱼,做米团、买挂面、手工自制炒米糖、芝麻糖、花生糖等等,年味十足。而且,家家还屯置鞭炮、蜡烛、高香以备过年用。可是,到了八十年代后,随着外流人员骤增、生活逐步改善和提高,大家总觉得过年不过年一个样,因此,年味随之渐渐变的淡了……。尤其老家这几年己达文明城市,城乡禁放烟花爆竹,推进移风易俗,然而,那充满乡情、乡风的年味却不知不觉地渐渐远去……定格在黑白电视屏幕之中。

为什么有人说过年年味越来越少了,感觉快没年味了呢?

这该怎么说呢?

也就是穷人有了钱,忘了那几年吧!

这就好比一个小青年刚参加工作,月薪两千,工资下来,交了房租水电,还了债务已经一分不剩了,但这小青年还是等着盼着发工资的那一天,因为开了工资还了债务,就可以继续借债度日了。

但等这小青年工作几年,有了工作经验,月薪过万乃至几万之后。他(她)就对每月什么时候开工资不太关心了,每月只是去银行查一下这个月工资到帐没有就完事,反正又不缺钱,谁还在乎这个月几号开工资?

过年也是一样。

改革改放前物资匮乏,一个月每人二市斤肉的肉票,每月每人百分之三十的细粮供应。

大年前,每家的家长就不买粮本上那少的可怜的细粮,也不花那每月每人二市斤的肉票,只等着过大年时全家好好的吃几天,我们小孩搬着手指头数着过大年还有几天,你说那时的年味能不浓吗?

可现在,粮食不供应了,肉不供应了,只要你不怕得高血糖、高血压、高血脂,你每天都可以炖大肉吃白面,你还在乎那天过年吗?

所以年味越来越淡是很正常的事情,根本不必要大惊小怪!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。