印度占据英国40%经济,仅凭甘地绝食,就令英国人放弃印度吗?

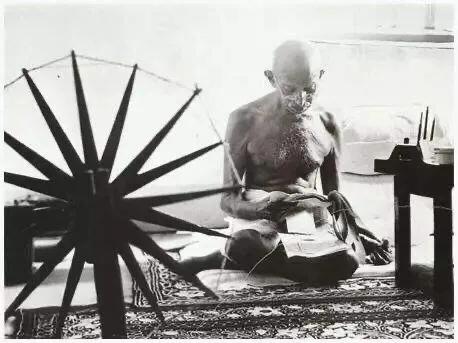

甘地是印度的国父,也被印度称之为圣雄甘地。因为在印度人的广泛认知里,是甘地带领着整个印度大民族慢慢的脱离了英国的殖民主义,并且建立了自己独立自主的国家。也正是如此,甘地被印度人认为是国家的缔造者。

甘地作为一个政治家影响群众的方式,与其他的政治家有时候会有所不同,其他的人员一般通过游说等方式让大家信服,但甘地一生中多次通过绝食的方式来向大家表述自己的决心,让全国人民心疼,从而来达到自己的真实目的。

甚至有人认为印度的独立都是被甘地绝食换来的,那么真实的情况确实如此吗?当然这样的一个说法根本不现实,别说是甘地绝食,就算甘地自杀了,对于英国来说也没有太大的损失,英国根本不是因为甘地而放弃了印度。

虽然在大家的印象中,印度是一个贫穷的国家,但是印度曾经却是英国40%的财政来源。对于一个国家来说,若是能够维护国家利益死伤一两个人并没有什么好可惜的。

甘地虽说影响力比较大,但对于英国来说如果他死了能够维持自己的利益的话,英国是不在乎这条人命的。

那么英国是因为什么原因让印度独立的呢?一、首先就是英国皇家印度海军的叛乱。1946年的时候世界第2次大战已经全面结束,当时各国的军队也纷纷回到驻扎地进行集结。

这些已经习惯在外面打仗的军军人,回到驻地之后都觉得自己曾经立过战功,回到驻地之后应该好好的享受一下,结果等他们回去之后发现伙食也不好,住宿条件也不好。

于是这群英国皇家海军也就拒绝训练,以罢工的方式要求上级改变他们的生活质量。在海军罢工之后,空军还有警察局也想跟着混点好处,所以也就跟着罢工了。

由于这些人大部分都是印度人,所以英国也就进行了非常严酷的镇压。在镇压之后虽然说恢复了以往的秩序,但是分裂的种子已经在印度心中埋了下来,由于心中已经存在了怨恨,所以印度境内开始不停的爆发一些战乱。不过在这个动乱过程中和甘地没有一毛钱关系,反倒是他一直在劝着大家不要罢工。

二、第2个原因就是印度本土逐渐发展壮大,其实在第1次世界大战的时候英国已经从印度招纳了很多的军队加入战争,从而给印度培养了一批有着丰富作战经验的印度人。

第2次世界大战的时候,英国再次从印度招募了大量的军人,在印度本土,印度人军队成员已经形成了绝对的人数优势,所以军队中的印度人发言权也就越来越高。尤其是在大罢工之后,英国人也明确的意识到自己已经没有能力再统治印度了。

大罢工被镇压之后,不断的有印度军队发动暴力冲突,所以持久下去只会带来很大的负面影响。为了避免印度发展强大,所以英国也就采用印巴分治的政策之后允许其独立。

总结不过这两点独立的原因和甘地一点关系都没有,无非就是甘地当年曾提出过印度民族自大的思想,所以才被印度人尊称为国父。

而甘地一生之中一共绝食了17次,他也通过绝食的方式取得了一定的政治效果,所以印度甘地绝食的故事的国际知名度还是比较高的,

印度占据英国40%经济,仅凭甘地绝食,就令英国人放弃印度吗?

大抵上就如同鬼子割肚皮除了污染环境并没个卵用,甘地老头的饿肚皮其实也没啥大用。我统计了一下,甘地老头总共玩了17次饿肚皮,最短的那次1天,最长的3次足足有21天,偏偏最长那3次他的诉求一点都没被满足,只好继续吃饭。

而且这老头饿肚皮时提出的要求也不是印度独立,他其实是个挺精明的政客,不是愣头青,很清楚以印度独立为条件玩绝食最大的可能性是活活饿死。所以印度能够独立和他饿肚皮一毛钱关系都没有,靠的还是润公总结的真理。

“现在的情况是,我们蹲在一条起火的船上,不弃船就得和船一起沉没”——印度总督阿奇博尔德·珀西瓦尔·韦维尔印度能够独立最直接的原因在于1946年2月18日的皇家印度海军兵变,说来可笑的是这次兵变真不是甘地老头煽动的,原因倒是非常印度,那帮水兵觉得自己的伙食不好,生活条件也不舒适。

然后他们很英国的组织了海军中央委员会,由通讯兵中尉穆罕默德·谢里夫担任担任主席,经过多轮讨论后委员会决定发动叛乱,叛乱的方式为罢工,俺们不干活儿了!好吧,我承认这还是很印度......

水兵大爷的罢工很快吸引了一群凑热闹的家伙,他们是皇家印度空军和皇家印度警察,他们混在一起搞事情,并对英国人施以残暴威胁。其内容包括自称“皇家印度海军”,并用左撇子的方式向英国人敬礼,把约翰牛羞辱的莫名其妙......

被羞辱的约翰牛自然不肯罢休,操家伙就冲了上去,把这帮二货一通暴打,没几天就把他们镇压了。说来搞笑的是整个过程中甘地老头一直像唐僧一样在旁边哔哔,你们怎么能搞叛乱呢?说好的非暴力呢?你们怎么敢不经过我们领导就做事情呢?

被哔哔到头昏脑涨的起义领袖穆罕默德·谢里夫实在是怕了这个老逗逼,为了不再听他哔哔,在印巴分治时谢里夫毅然投了巴基斯坦,成为巴铁海军的功勋上将,现在他虽然退休了,可依然活跃在国际外交舞台。

这次海军叛乱很快被镇压,但造成的影响极其深远,首先这次大罢工由孟买席卷了整个印度,暴力抗争层出不穷,印度开始出现武力叛乱的苗头;其次是英国人开始担心印度裔军人的忠诚,两次世界大战中印度军人在英军序列膨胀了30倍,一旦他们倒戈就是玉石俱焚。

最后几经权衡之下,英政府决定退出印度,让印度独立建国。也就是说印度独立最直接的诱因不是甘地老头的绝食,还是润公的“枪杆子里面出政权”,英国是因为最后的统治基础——武力开始动摇才决定退出的。

“瞧那个伦敦大学法学院毕业、长于煽动的逗逼甘地啊,他居然开始光膀子装苦行僧了!”——毒舌之王丘吉尔那么甘地老头对印度独立一点作用都没有吗?还真不是,这老兄其实扮演了一个不太高明的精神领袖角色。其实他没有很多人想象的那么印度风情,如丘吉尔所说,甘地接受过完整的英国教育,还拿到了律师资格证。

从现实角度看他是殖民地精英阶层,作为既得利益者甘地最初没有反抗英国统治的欲望,直到被派去南非工作。在南非最初的时间甘地一向认为“英国第一,印度第二”,他和一般的红头狗腿子其实没啥区别。

后来这哥们被残酷的现实糊了一脸,因为不肯让出一等座,他被南非白人从火车里扔了出去。那一刻他才恍然大悟,再牛X的狗腿子也只是狗腿子,永远也当不了主人,于是开始在南非搞事情。

1915年他回到印度参加了国大党,但他很快就发现作为精英阶层不可能得到民众的广泛支持,这才开始缠着腰布,光膀子去乡下走街串巷。一边树立自己的亲民形象,一边忽悠老百姓别暴力反抗,咱们一起抵制英国货吧.....

其实如果我们把眼光拉的足够长远就会发现英国退出印度是历史必然,即使英国没被两次世界大战收拾的无力顾及印度也会让他们独立,只是时间会晚一点而已。因为整个世界的国家剥削体系已经从早期的原料掠夺变成了更快速的金融掠夺。

搞殖民地还需要大量统治成本,金融掠夺只需要简单的几个操作就行,1998年的亚洲金融风暴就是典型的金融掠夺,这种短平快的方式几个月就卷走了泰国几十年的积蓄,用起来方便的多。

而如果没有甘地弄非暴力不合作的话,印度可能更早摆脱英国殖民,一战中印度在甘地的煽动下百万人加入英军,如果那些人在一战中闹独立会怎样?即使不闹,以此为条件和英国谈判又会怎么样?如果使用暴力手段的话,印度早就独立了,甘地做的一切没成就印度,只是成就了他自己。

总结起来吧,印度能够独立当然不是仅凭甘地绝食做到的,事实上他的非暴力不合作反而拖延了印度的独立时间。所谓“圣雄”之类的伟大封号和非暴力的高尚道德水准还是继续留给三哥吧,要不是恰好遇到完茄子的英国,印度大抵现在还挂圣乔治旗呢。最后留一段甘地老头评抗日战争的段子给大伙,看看这老兄圣人到什么境界。

从非暴力主义者的立场来看,我必须说,以拥有四亿人口的中国,对付一个开化了的日本,还不得不以日本人的同样手段来抵抗侵略,这是不适当的。假如中国人有我这样的非暴力信念,就不需要和日本人一样使用毁灭手段。中国人可以告诉日人:“带着你们的毁灭手段来吧,我们以两亿人给你,可是还剩下两亿人,我们是不会屈服的。”假如中国人真的这样做了,日本人就会变成中国人的奴隶。我们真那么做了,今天估计骨头渣子都TM凉了.........

印度占据英国40%经济,仅凭甘地绝食,就令英国人放弃印度吗?

英国人连暴力都不怕,会怕印度人的非暴力?

自从英国人占了印度后,就一直把印度当牲口使唤,以及战场上的炮灰,比如八国联军北京上访,一战和二战,这里面主要都是印度人在前线替英国人打仗。到二战结束的时候,印度有120万的现代陆军,这些都是训练出来给英国人当炮灰的。

英国把印度当奶牛,大英帝国40%以上的GDP是印度人贡献的,在拥有印度之前,英国只能叫王国,正是殖民印度后,英国才成为一个帝国。

英国对印度的感情非常复杂,一方面把印度当牲口,疯狂的榨取印度的资源和原材料,同时把印度当作产品的倾销地;另一方面又非常爱护自己的奶牛,决不允许他人染指,比如三次出兵阿富汗就是为了赶跑老毛子,不给俄罗斯接近印度的机会。

印度给英国做了将近400年的牲口,不仅提供市场、兵源和廉价劳动力,还是大英帝国的打手,而且印度人几千年来练就了一身的被动技能,最大的美德就是“认命”,只要想想下辈子就能成为上等人,眼前的所有苦难也就都能忍受了。

就凭以上几点,英国人都不可能轻易放手印度,怎么会因为一个“绝食甘地”就让印度let it go呢?

放眼全世界,上哪去找像印度这么完美的殖民地?

但这样好事自然都不会持续太久,到了19世纪末,印度上层都在英国接受了西方的精英教育,而且看到欧洲各国都在独立,于是这些印度人也开始浮想联翩,忍不住幻想是不是印度也可以试着搞一把独立?这里面就有咱们的主人公甘地老师。

在民族主义崛起的背景下,印度的“国大党”上线了,这些精英一致决定要通过干革命,把英国佬赶跑,关起门来自己过日子。但是吧,印度人对革命的理解和咱们不太一样,他们干得最多的就是号召人民抵制英国货,压根没想和英国人玩命。直到爱尔兰人爆发革命,给英国人折腾的够呛,最后英国人只留下了北爱尔兰,爱尔兰其他地盘全独立了。这件事给了印度精英很大的冲击,大家就开始琢磨,咱们跪了这么久,是不是可以站起来表示下反对意见啊?于是国大党就放飞了想象力,决定独立建国,通过改组就把绝食甘地推向了前台。

这里咱们简单介绍下甘老师。

甘地是土邦头领的儿子,原本是个害羞缅甸的印度教小伙子,13岁就娶了老婆,接受的是西方精英教育,在伦敦大学学的法律。45岁之前,他是个失败的法律顾问,站在法庭上连话都不敢说,简直是业界耻辱。45岁的时候突然就开了天眼,从一个不会说话的人变成了一个滔滔不绝的雄辩大喷子,回国后四处演讲,向民众灌输自己的“非暴力不合作”理论。

关于甘老师的具体操作,我这里就不重复了,其他的回答里写的都很充分。我在这里主要讲讲,为什么英国人能够对印度放手。

最开始,英国人对甘地的非暴力运动根本没放在心上,对于罢工的行为,英国人随便收买几个工贼,就能把罢工运动给瓦解了。

让英国最终决定放手的主要是两件事:

1.二战期间,为了哄印度参战,英国承诺二战结束后就让印度人独立。1945年,二战结束,印度表示不想过了,英国人自知理亏,很难找理由拒绝。二战期间,英国被德国堵在岛上天天猛轰,为了获得美国儿子的援助,英国把黄金、外汇和海外基地全都给了美国人,战后根本无法支撑镇压印度人的起义。更何况身边还有个恐怖份子爱尔兰。

2.英国高层对印度独立这事比较分裂,工党认为印度给大英帝国做了几百年的牲口,本着人道主义精神,也该让人家走了,更何况之前还答应了对方;而鹰派的头目丘吉尔觉得,不揍印度人就让他们独立,这不符合英国人的绅士形象啊,怎么的也得突突个几千人,再把印度肢解成一堆零件才够圆满啊!最终,英国人没有采纳鹰派的意见,这是因为工党上台了,丘吉尔没有被选上。

最后就是英国人无力再去管理印度,想独立就独立吧,不过作为知名的搅屎棍子,英国还是给印度挖了个大坑,把信奉伊斯兰教的巴基斯塔给划了出去,也就形成了今天的这个造型。

印度占据英国40%经济,仅凭甘地绝食,就令英国人放弃印度吗?

这个问题令甘地非常不爽,作为老鼠抗猫的斗争,简称“非暴力不合作”运动,姿势可以不优美,但气势一定不能输。所以就算绝食也是很多印度人在节省粮食,单凭甘地一个人不吃饭就让日不落帝国卷铺盖滚蛋了?别闹了好伐?

而且,作为打进印度的殖民者,喜提印度的英国从来都是左手枪炮,右手圣经,对于没事就绝食想不开的干瘦老头,英国就算再老态龙钟,对付印度这群“非暴民”也是砍瓜切菜的轻松加愉快。

但令这个日不落帝国极其尴尬的是,二战后的印度确实获得了民族独立,英国还真就是败在了这群打不还手,骂不还口的人手里。

那么,是甘地的大爱无疆感动了湿婆,将英国殖民者赶出了印度吗?当然不是,英国之所以放弃印度,最根本的原因还在于英国自己。也就是说,是英国甩了印度,而不是被印度甩了,这种“主动性”不仅关系到英国的尊严,更关乎这些“绅士”的脸面。

所以静夜史认为,导致英国忍痛割爱的因素,主要有以下几个方面:

1、实力不济

大英帝国的盛极而衰,是英国不得不从印度一去不回的根本原因。而加速英国衰落的,是两次世界大战。

虽然英国盛极而衰的拐点在1899年第二次布尔战争中就已经出现,但相比于两次世界大战,布尔战争可爱得像隔壁的旺财。

由于一战中和同盟国的死磕,英国虽然收获了战胜国头衔,获得了优先分割战败国的权利,但英国却付出了巨大代价,包括数以百万计的生命以及数以亿计的资本,这让英国元气大伤。

虽然一战后的英国殖民地面积达到历史最高,但却让英国力不从心,所以不得不在1931年颁布了《威斯敏斯特法案》,给了加拿大、澳大利亚等白人自治领大量权利。

但这种主动止损的方式并未阻碍英国的一落千丈,因为二战的爆发彻底将英国打回了原形。

因为丘吉尔的坚决抵抗,无视德国一再抛来的橄榄枝,因此英国陷入了和法西斯旷日持久的战争中。在整个二战期间,英国动员军队超过700万,在世界各地与法西斯做斗争,虽然让英国人众志成城,避免了法兰西第二的命运,但抗击德国的英国也彻底失去了维持殖民地的能力。

等到二战结束,半死不活的英国终于在越来越多的印度人面前败下阵来。虽然印度人不抵抗,甚至伸出脖子让英国砍,但英国毕竟人少,所以为保存实力,印度最终成为英国的弃子。

2、策略失真

策略失真,是英国丢掉印度的又一个重要原因。

作为全球性的殖民帝国,英国的殖民地遍布世界各地,印度只是其中的一部分,这种并不突出的特色让英国从一开始对印度就没有“誓死守卫”的紧迫感。

所以,印度人多势众并不是吓退英国的根源,“不重视”才是。

当然,相比于英国在二战前后的选择,所谓的“重不重视”也没有那么重要。

二战爆发前,因为始终未能从一战中彻底恢复元气,英国不仅对迅速膨胀的纳粹德国采取了低三下四的绥靖政策,对于猥琐发育的印度“非暴力不合作”运动也采取了温和的方式,甚至扶持甘地对抗武装革命派,这让印度人看到了非暴力不合作的希望。

二战期间,为确保对印度的统治,英国再度对非暴力不合作运动妥协,约定只要印度听话,要啥给啥,于是非暴力不合作运动一发不可收拾。

而因为在二战中元气大伤,英国彻底失去了一线强国的地位。为维持帝国的面子,继续在欧洲玩离岸平衡手,被打倒的英国顺势跪在美国面前,成为美国的忠实追随者。

而美国绝不是大公无私、大爱无疆的冤大头。成了美国的人,就要懂美国的规矩。为了维持自身优势,保持盟友的忠诚,美国最喜欢的就是打着反殖民主义的旗号煽动殖民地独立,对殖民帝国英法等国釜底抽薪,印度就是借助反殖民主义浪潮最终获得独立的。

可以说,英国放弃印度是自身一系列错误的结果,甘地作为非暴力不合作运动的领袖固然作用很大,但不足以让英国人放下屠刀立地成佛。

多有疏漏,烦请斧正。

我是静夜史,期待您的关注。

印度占据英国40%经济,仅凭甘地绝食,就令英国人放弃印度吗?

英属印度的经济对英国非常重要,尤其是对二战后的英国尤为重要,总产值方面,超越近代工业化的日本,占据英国经济的40%还不止,这样一块宝地英国怎会放手呢?

英国放弃印度主要是自身问题,二战结束后,世界各国弹冠相庆,英国自然也是如此,但高兴不过1.5秒,战后统计数据让英国垂下了高昂的头颅。

二战后英国的窘态殖民地区暂时不提,连本土都成了烂摊子,国民总财富的1/4因战争而蒸发,大约70亿英镑,经济面临全面崩盘,出口额仅剩战前的1/3,债务倒是增加了2倍。

好在英国与美国关系不错,一个字“借”,战后重建借,发展经济借,恢复海军规模借?即便美国肯,英国也不肯,在二战中英国损失341艘军舰,这钱要是借过来加上利息,那不是卖肾能解决的问题。

对殖民地的统治渐渐无法维持,财力方面,以美苏1/7的军费恢复军力很难,所以实力上老虎变老猫,不及时撤退的话搞不好要撂在当场,换在以前还能用名头吓吓人,但是二战胜利后,东南亚立刻掀起反殖民地运动。

以当时英国的弱鸡状态,无法通过自身实力进行无休止地暴力镇压,NO MONEY NO GOOD。

东南亚独立浪潮最不怕事的就是缅甸,在昂山的领导下,全国爆发大规模罢工,英国做出了让步,同意缅甸成为英国治下的自治区,缅甸人民当然不同意,再次爆发抗议运动,即便英国人暗杀了昂山也无济于事,所以只能灰头土脸的撤出缅甸。

这是当时的大趋势,东南亚人民反对一切殖民统治者,不止英国,荷兰、法国也是如此,当时的越南、柬埔寨、老挝、印尼、菲律宾等等国家统统要独立,英国也没有实力再装相了,所以偷换概念,将原来较强势的殖民色彩较重的“英帝国”替换为“英联邦”概念。

当时的大趋势如此,印度也是一样,英国同样抛出了自治邦概念,需要说明的是,英国人也有自己的帝王心术,他们施行的也是两派取中的管理模式,说白了就是你们自己窝里斗,我充当裁判,还是能拉偏手的那种裁判,谁也别做大,否则就等着挨削,甘地就是在这种政治环境中被培养出来的。

在当时那种内忧外困的状况下,非常容易产生极端暴力组织,也可以从思想和行动上综合一下,统称为暴力武装派,这些人觉得有些矛盾是不可调和的,只有通过暴力手段来解决,只能通过武力改变现状。

先别急着骂,这非常有道理,一个想保住既得利益拼命护着果子,一个饿的要死拼命要果子,您可以想下各国历史,都曾经出现过这种情况,也正是这些人改变了印度历史,哦······印度好像47年之前没有国家概念的历史,都是地区性质的,暂且这么说吧。

其实甘地算是个逆来顺受的脾气,历史赋予他这项重任还真是难为他了。

他曾经建议犹太人集体自杀,以激发全世界人民对法西斯德国的忿恨;

他曾经建议中国人不要抵抗,日本人杀2亿还剩2亿,日本人杀得手软了,就沦为中国的奴隶了······;

幸亏这种人没生在中国,我是不担心他能祸国殃民,倒是他这条小命恐怕活不长远,好歹算条性命,但英国人就喜欢甘地这脾气。

甘地绝食二三事性格使然,甘地抗争的手段也比较奇葩,那就是绝食,绝食本身倒不奇葩,奇葩的是他绝食18次144天竟然没死。

国大党通过了英国人退出印度的决议,集体被抓,73岁的甘地开始了21天的绝食,毕竟岁数大了,没几天人就不行了,印度全国震动,全国通电搞串联,眼看暴动将起,美国国务卿照会英国大使,英国本土也陷于政治被动,最终甘地和国大党核心成员均被释放。

甘地的绝食也被用于“内部斗争”,比如“不可接触者”群体-贱民,只能从事最低等的工作,他们没有积蓄财产的可能,他们不被允许进入寺庙,子女也不许上学,甘地主动认贱民为女,为争取贱民入庙的权利绝食两次。

为了争取贱民权利,甘地几次差点饿死在狱中,英方总是适时的把他释放,以免沾染不必要的麻烦,毕竟甘地的号召力太强大了。

强大到什么程度呢,印度教和穆斯林冲突,为保护穆斯林,甘地绝食,两派首领到他面前保证今后不再发起仇杀和流血冲突。几十年后,总督蒙巴顿也曾求助甘地解决两派冲突,因为没有人能制止他们,甘地虽然阻止了他们,但是又被别有用心的人挑起纷争,城内大乱,甘地绝食,在甘地绝食的第三天,印度教极端分子带着他们的武器扔到甘地脚下,并称愿意接受一切惩罚。

入夜,一辆卡车满载着印度教极端分子的所有武器停在甘地门前······

可就在转年,大规模冲突再次爆发,甘地再次绝食,此次病危,印度各教派领袖同时写了保证书,并共同发布和睦相处的声明。

甘地的绝食促成独立?这只是个引子而已如果“非暴力不合作”的方式具备促成独立的效果,那早就世界和平人类大同了。

无论二战还是战后,印度的战略地位都非常高,是大国争相拉拢的对象,但是印度被英国捏在手里美国受到掣肘,当然不乐意喽,所以美国假惺惺的要求英国给予印度独立资格,美国的潜台词就是,为这事咱俩离,孩子愿意跟谁就跟谁,别被你一个人把持着。这是一个先让英国撒手,再攥在自己手里的过程。

“王冠上的宝石”是那么容易放弃的么,丘吉尔也不客气,直接就说“我们不放弃控制······我们不放弃控制真正的、最为光亮、最为珍贵的宝石,这颗宝石高于所有自治领”。

美国:《大西洋宪章》适用全球,包括印度。

英国:《大西洋宪章》适用全球,除了印度。

美国主张印度有资格做为独立国家在联合国宣言上签字,英国反对,印度总督反水······最终英国才在不得已下放弃了自己的主张。

罗斯福认为,落后的殖民地政策不适于反法西斯战争,并愿意让菲律宾在1946年独立,英国的态度是,你随便,我不变。

当时从美国的底层民众到政府首脑,对印度都抱有广泛的同情(战略因素),甚至连老蒋都发电要求美国帮助印度独立,印度独立联盟主席萨瓦卡也致电罗斯福,质询是否能在战后保证印度独立,因为印度参与抵抗日军的条件之一就是战后独立。

美国国会的立场:让印度心甘情愿参战的唯一方法就是让他们觉得是为了印度而战,应向英国强烈要求给予印度自治地位。

美国实现政治主张以谁为代表人物呢-甘地。

随着二战进入白热化状态,印度的作用越来越大,美国、中国、英国内阁内部成员都有着程度不同的给予印度更多自由的建议,这时候英国的态度才刚刚有所松动。

仰光沦陷,美国真急眼了,无与伦比的愤怒,印度为独立也保持的“非暴力不合作”态度已经严重影响了世界战局,一旦日本象横扫东南亚一样搞定印度,后果不堪设想,老蒋也是压力山大。

当时的英国在印度太遭恨了,某些印度人为了打击英军甚至投奔了日本人······

在一次次的调解失败后,印度民众愤怒了,停工、罢课、罢市、集会、游行行动席卷全国,但遭到英国的残酷镇压,死者上万,被逮捕者高达15万。

也是在“英国退出印度”运动中,甘地、尼赫鲁同时被捕,甘地绝食,印度国内形势更为紧张,罗斯福因此与丘吉尔多次交涉沟通无果。

二战结束后,世界格局发生改变,英国沦为2.5流国家,不得不渐渐面向现实,殖民地统治同属霸权主义,不再被世界各国所接受,民族解放运动成为世界潮流,对此英国有着清醒的认识,在承认既往过失的同时,决定在印度推行体制改革,赋予印度自治领地位,实际上,印度的流血抗争从未停止。

二战后,美苏关系急剧转冷,印度再次成为香饽饽,成为较力中的必争之地,美国再次敦促英国以大局为重,给印度以自由,希望独立的印度可以站到西方阵营,哪怕中立也好,美国表态本身就助长了印度独立的势头,英国政府经过慎重考虑最终同意力争在48年中之前移交政权给印度政府,并任命蒙巴顿收拾残局,最终印度在1947年8月15日独立,得偿所愿。

印度之所以能独立,是在二战期间多方博弈的结果,是二战过后、冷战前夕世界格局下多方博弈的结果,是世界潮流发生改变的必然结果,也是英国决定剔除外患侧重解决本土民生造成的,这当然也离不开印度人自身对殖民地统治的抗争,和他们为此付出了巨大的代价。

至于甘地可以说他有相当大的号召力,他起到了推波助澜的作用,但事实证明非暴力不合作并不能直接解决问题,只是间接助力而已,他更多的是起到了促成内部团结作用并解决了内部冲突问题,所以说绝食得以独立的说法是不靠谱的。

美国多年的运作也给予英国一定压力,同时也是印度国内独立势力的助力,但美国始终没有过分强硬的要求英国听从自己的建议,这是战时盟友身份决定的,也是战后印度的战略地位下降造成的,至少已经不能和战时相比。

印度占据英国40%经济,仅凭甘地绝食,就令英国人放弃印度吗?

印度曾被英国女王誉为:“大英帝国皇冠上的最为光亮而珍贵的宝石。”英国历史上的辉煌过往是全世界都不可否认的,但是英国也验证了“站得越高摔得越惨”这句话,最后英国连印度这个殖民地也没有保住。

谈到印度独立,就无法避开一个人,那就是甘地,这个以绝食来牵动独立的人。对!你没听错,印度独立和一场绝食运动分不开,听起来绝食像是一个无理取闹的人会做出来的事,没想到甘地也做这样的事。那么英国真的只是因为甘地带头绝食所以才放弃了印度吗?

答案显然是:否

丘吉尔曾明确的表示过:“英国若是让印度离开帝国的怀抱,就永远不能再称为一个强国。”印度对英国有很重要的地位,如果不是什么天塌的事,是绝对不会放弃的,像甘地绝食这样的事,英国会重视吗?

甘地一生绝食过17次,这是他所谓的“非暴力抵抗”方式,不知是绝食成瘾还是什么,在印度成功独立之后他还进行了一次绝食进行纪念,真的是匪夷所思。甘地通过“非暴力不合作”这样的革命方式获得了印度国民的支持,在印度具有很高的威望,以至于很多人都认为英国放过印度是因为怕甘地饿死引起动乱。

事实上可不是这样的。- 第一,英国在战争中失利,早已不是当年的日不落帝国,曾经殖民地遍世界都是,但是随着实力的下降,很多地方的相继独立了,印度也是蠢蠢欲动。此时英国正忙着本国的更新升级,哪还有那么多精力去控制印度。

- 第二,印度已是众矢之的,二战之中,日本崛起,在战争后期,日本不断进攻英法的海外殖民地,印度这么一块肥肉自然也在日本的清单之上。这个事件也引起了英国方面的高度重视,如果保印度就相当于要和日本对上,从目前英国的形式和日本的实力来看,权衡利弊,英国麻溜的扔了印度,你们抢吧!我先撤了。

- 第三,除去外部因素不说,印度内部也没安定过,各种暴乱和反动运动不断,钱德拉·鲍丝领导的暴力反抗和甘地的“非暴力”抵抗都让英国很是头痛。

- 第四,第三方的干预也促使了英国的退步,所谓的第三方就是指中美两国。太平洋战争爆发之后,中美两国在舆论和外交上都倒向了印度这一方。英国看局势不对,趁还没闹到不可挽回的地步,赶紧放手。

虽然印度独立很大程度上都是一些外部因素的影响,但是甘地确实也在这个过程中起到了一定的作用。他的“非暴力不合作”理论很大程度上调动了印度人民对国家独立的渴望,甘地很好的抓住了民心,从精神层面上为印度独立提供基础。国民的意志力也是很强大的,再厉害的政府也堵不住悠悠众口。但是换句话说,当时的状况恐怕采用暴力方式可能印度独立会更早一些,毕竟甘地的肚皮没有手里的枪杆子强硬。

从历史层面看,印度独立是时代所趋,也是历史选择的结果,只是时间早晚的问题。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。