印度被英国殖民了两百年,但印度人对英国并不反感,甚至有些感谢英国,这是为什么呢?

对于侵略者,几乎每个国家都是深恶痛绝,但有个国家却对曾经的侵略者英国不那么痛恨,甚至有的还有那么一丝感激,而这个国家就是我国的邻居之一印度。

翻阅历史我们可以知道,印度最早被殖民统治,还要追溯到17世纪,不过值得一提的是,当时的殖民者并非是英国,而是早期的海上霸主葡萄牙与荷兰。

直到18世纪之时,英国借助工业革命之势崛起,此后萌生了吞并世界的野心,而对于印度这个西方人眼中一直的宝地,它自然是不会放过。当时的葡萄牙与荷兰都已经衰弱,主要的竞争对手是法国,但法国显然不是如日中天的英国的对手,在经历了一番权力角逐后,英国取得了在印度的掌控权,此后一统治就是近二百年光景。

其实在此之间,印度人也从未放弃过对英国人的反抗,比如1857年曾在章西女王领导下爆发了著名的印度民族大起义,不过这场起义虽声势浩大,但结果却事与愿违,这场长达两年的反抗斗争最终以失利收尾。而英国在吃了这次亏之后,废除了印度公司,再次加强了对印度地区的直接管辖。此后,印度虽小争端不断,但显然都是无济于事,直到二战后,英国在实力下降严种,无力东顾印度,印度这才得以实现国家独立。

而从上文这段印度屈辱历史中我们可以得出两个信息——印度被英国占领时间很久,还有就是曾经多次起义反抗过。这两个信息相当明确的告诉我们,印度对英国统治是有不满的,所以按道理来说,他们对英国人应该会是恨之入骨,那到底是出于何种原因让印度人后来对英国会更多是令人咋舌的感激之情呢?其实,这是因为在英国人离开了印度之后,印度人才发现,英国在这将近200年的时间里虽然使用残酷的殖民统治压迫过印度人,但凡事都有个利弊,英国的统治对印度还是有不小的好处的——慢慢的,印度也在一直蜕变发展,英国在带来灾难的同时,带来了统一,更带来了先进的文明与认知,用一个常见名词概括,那就是近代化。

国家统一印度地域辽阔,而且人口众多,但是在历史上的印度很多时期都不是一个统一的国家。虽然在古代印度有时也会出现一个实力比较强大的邦国,或者领土面积比较广阔的王国,就像是我国的统一王朝一样。不过和我国的封建王朝比起来,印度的这些王国、邦国普遍存在的时间比较短,根本无法维持。

那么,为什么会出现这样的现象呢?最主要的原因还是在于印度的经济模式和民族文化,古代印度一直处于自然经济状态中,经济发展相当缓慢,而且民族文化太过于复杂,多元化问题十分严重,这就导致了印度国内不同的地方交流都成了问题,地方与地方之间相互独立。

而加上印度历史上一直缺乏像我国历史上那样一个良好的集权体系,所以导致当年在印度的领土上同一时期出现的政权也很多。而在英国人来到印度之后,英国人也正是利用了印度国内分裂的事实,才将印度给逐个击破,最终完全占领。

在英国将印度整体占领之后,曾经为了方便管理,他们统一了印度人的思想,加强了其文化认同感,帮他们造就了一个整体观念,也模拟出了一个印度国家版图原型。虽然当年英国本质目的是为了统治便利,但是却间接加强了印度的统一观念。其实若不是英国的殖民统治,印度可能无法完成“国家统一”。换句话说,就算是发展到今天,没英国的无意推动,印度即便实现独立,也有可能像以前那样是四分五裂的。

先进文明英国之所以殖民扩张,一个原因是因为工业革命后,国内生产资料需求过于旺盛了,而在变成英国的殖民地之后,印度慢慢不再是单纯的作为英国廉价的原料输出地,而是变成了英国资本家的资本输出地——英国的那些先进产品和技术开始大量输入到印度,这在给英国资本家带来方便的同时,也让之前体系全方位非落后的印度有了翻天覆地的变化。

一、这种全方位改变,最为直观的表现在我们肉眼可见的建筑和工业之上。先说建筑,也可以说是基础设施,在早前印度其实根本没有铁路、港口医院、学校,甚至是警察局,但在英国人来到印度之后,这些建筑先后都被慢慢的修建。而这些的存在,说明了印度的医疗制度、警察制度等等一系列社会保障体系都已经有了大致的规模。

接着是工业,当时经历工业革命不久后的英国,带来自己印度殖民地的都是当时世界上最为先进的工业流程与仪器,虽然当时英国人将其带来印度的目的除了方便发展经济,还有出于先进工业国家向落后农耕国家的炫耀,但即便是这样,印度的工业能够成为一套完整体系依旧是离不开英国,虽然当初的英国并不是出于所谓的好心。而得益于这个英国帮助所建立的工业体系,印度如今的纺织业与精密仪器才能够如此之出色。

二、说完了最为直观的表现,我们再来讲讲深层面的,深层面的文明自然是体现在政治体系之上。如今的印度在政体之上是一个联邦制共和国,政治制度是为议会民主制,而不管是联邦,还是议会都是原本英国那套。虽然说这是曾经英国人为了方便自己殖民统治而做的,但是,这些确实在当时极大的推动了印度的文明近代化进程。

总结总的来说,虽然印度被英国殖民统治了200年时间,但是在英国的无意帮助之下,印度这个多民族国家居然相对简单的实现了统一,而印度带来的近代文明化(包括近代基础设施、近代制度)更是让印度受益匪浅。

而由于印度的近代化是英式的近代化,这种大环境下所选拔出来的印度领导阶层自然也是更加看好英国,或者说对英国有认同感,毕竟没有英国的体系,或许就没有他们的今天。英国为印度提供了一个良好的发展基础和框架,作为印度的主体领导阶层又是认同英国,所以印度对英国更多是感激也就不难理解了。

印度被英国殖民了两百年,但印度人对英国并不反感,甚至有些感谢英国,这是为什么呢?

跟咱们中国一提及“殖民”、“殖民地”,就是一副苦大仇深的样子不同,主流上看,还真是这样,比如现任印度总理莫迪,就多次公开表示,感谢英国给印度创建的现代教育体系、修筑的铁路网(2万多公里的铁路,现在还用着)、打下的工业基础,还有英语这一宝贵的文化财富等等....

虽然咖喱英语很难懂,但必须承认,没有英国的殖民经历就没有当今统一的印度。

实际上,“印度”这个称呼,在数千年的历史长河中,大多数只是个地区概念,并不是正式的国家名称。

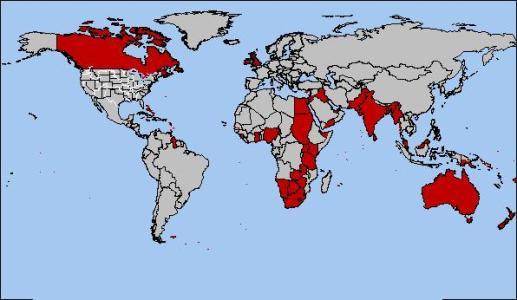

与咱们中国的大一统不同,印度是一个“分裂的多民族地区”。几千年来,一直处于是邦国割据的状态,所以才有了遍及各地的印度王公。比如,下图,著名的莫卧儿王朝最强盛时期的印度版图——可以看出,印度南部还是诸多分散邦国,加上宗教民族成非常分纷杂,团结一致,抵御外敌的能力非常有限,国家认同感也不强。长期以来,莫卧儿王朝的国王只是个空壳,基本没实权,说了也没人听。

这片热土上,存在着160多个民族,200多种语言,印度教、锡克教、伊斯兰教、佛教四大主要宗教和深入人心的种姓制度,各邦国派系错综复杂,却没有一个实力强大到足以掌握全局的民族。这种局面下,印度要成为现在这种统一的南亚大国,靠他们自己完成”大一统”,基本上没戏。

从17末世纪开始,英国殖民者趁莫卧儿王朝衰败,各邦国内讧之机,成功在这片大陆上建立起殖民统治。

此时,英国人基本上没怎么动粗和浪费枪炮,而是选择利用邦国之间的矛盾,逐一攻破。用几句空洞的许诺,几纸瞒天过海的契约,几份羊毛出在羊身上的薄礼就收买了印度的王公、将军,顺利的把历代印度本土王朝都不能顺利统治的区域全纳入了行政区划,

到了19世纪,“英属印度”版图到达了印度版图的“巅峰"。

所以,英国早期的殖民并没遭到过大规模的反抗,没留下什么冤仇。

到了19世纪,从未去过印度的维多利亚女王直接成了印度女皇,画像挂满了南亚次大陆的各种场所,印度人提及女王也是一脸的尊崇,没说一个“不”字。印度中上层人士会也以说英语,上英国人办的学校,给英国人做事儿,去英国开眼为荣。

下图,2017年电影《维多利亚与阿卜杜勒》就描述了一个忠心耿耿侍奉维多利亚女王的印度男仆形象,大赞女王和印度仆人的深厚友谊。电影中的阿卜杜勒,可比女王的儿孙们孝顺多了。

历史原型与电影剧照

这期间,虽然大多数印度人都是乖乖的顺民,但英国的殖民统治也不是一帆风顺的。

1857年,印度民族大起义爆发,导火索是英国给印度雇佣军发的子弹用了猪油、牛油来包裹,结果大家都受不了了——国家可以亡,皇帝和王公们可以被囚禁、流放,但是神灵和信仰绝不能被亵渎。虽然起义很快被镇压,但是英国方面也付出了惨重的代价,许多妇女儿童死于暴乱中的仇杀。

英国殖民者镇压完起义后,开始认真总结教训。

此种情形,如果换成俄罗斯来面对,肯定是要花点时间,杀光原住民,然后大量迁入俄罗斯族人,搞个居民大换血活动,来个彻底解决。

当然,这么整不是英国的菜,从镇压起义以后,英国的统治,表面上,貌似开始变“温和”。

从导火索上就可以看出,印度人对“神”的认同感要远远高于对国家、民族的认同感(九十年后的印巴分治,再次证明)。要想再相处下去,就不能影响他们“拜神”。所以,从此印度的宗教信仰和各种民风民俗基本都得到了充分保证。

然而,早前英国人大力谴责和坚决取缔的印度陋俗,如寡妇殉葬、溺杀女婴、童养媳制度等等,某种程度上又被默许,深得印度人心,尽管这些都是英国人深恶痛绝的。为了安抚印度上层人士,女王诏书宣布:“要像尊重我们自己一样尊重王公们的权利、尊严和荣誉。我们将坚持尊重和维护世袭土地所有权利的坚定意志。”书面上,让那些印度王公找回来满满的自尊。

英国也的确做信守了承诺,从1858年到1947年英国撤离次大陆的90年时间里,没有一个土邦因某种原因被取消或被兼并。在英国政府新推行的控制加拉拢甚至庇护的政策下,印度王公们“几乎无一例外地都死心塌地效忠于英国”,印度各土邦从此成为“不列颠印度统治权的基本支柱”。

(下图,1926年,印度王公Alwar为英国客人组织的庞大猎虎队伍,共有300多人和12头大象。这接待规格,已经不能用“热情”二字表达了)。

同时,在印度大兴建设工程,发展教育医疗事业,兴修水利系统,公路、铁路网...打下了印度的工业基础。

在这些领域,产生了最早的印度精英阶层。上世纪的印度国大党,一面领导着印度搞独立运动;一面还对英国统治充满了深情,多次表达了对英国的感谢和肯定。

不可否认的是,印度被殖民的过程中也不乏被压榨、欺凌的“血泪史”。除了大起义被残酷镇压,英国人日常作威作福欺压印度人以外,还多次出现了毁灭式的“大饥荒”(英国人在收成减产的情况下坚持出口印度粮食,导致数百万英属印度原住民人饿死)。在印度独立前的最后一次饥荒中(1946年),刚刚下台的英国前首相丘吉尔竟轻蔑的说:“印度是残忍的民族,有着野蛮的宗教。饥荒是他们自己的错,有没有饥荒,印度人都会像兔子一样繁殖。”

然而,印度独立后,印度历届的总统,总理等社会精英阶层,基本上都是英式教育制度下培养出来。这些人对于英国的文化和观念是十分的认同,对于英国带着发自内心的感恩之情。因此,他们上台后也没有抹黑英国,反而表现出了明显感激的意思。

这些精英阶层代表了印度的主流社会,主流社又会影响价值观、各种舆论和文化教育领域,带动媒体选择性的正面报道。这么着几代人教育影响下去,现代印度自然就对英国充满了感激;有仇恨的早就在大饥荒中给饿死了,或者世代都是刷厕所的低种姓群体,本身又是文盲,根本没有话语权。

还有一点,个人觉得,那就是印度种姓文化影响。种姓制度把印度人分成三六九等(4个种姓,外加一个等外品——贱民)区分种姓,除了看姓氏和职业外,最明显的特征就是——肤色越浅,种姓越高 。不过,一般情况下,再高贵的婆罗门也白不过英国人(毕竟印度天天暴晒,英国整日阴天)。 是不是印度人对白皮莫名的情愫也给英国人增添了一份好感?

本人文章一律原创,拒绝他人抄袭、任意转载,如遇到类似“白鹿野史”这种全部照抄者,一定投诉到底!

印度被英国殖民了两百年,但印度人对英国并不反感,甚至有些感谢英国,这是为什么呢?

我最烦的就是什么跪久了之类的论调。首先搞清楚一个问题,人民跟着谁更幸福?凭什么印度人就该挨饿受穷也不能换个统治者?

印度被英国殖民了两百年,但印度人对英国并不反感,甚至有些感谢英国,这是为什么呢?

跪的太久,很容易忘了怎么站起来。在宗主国与殖民地的关系中,印度和英国的关系,无疑是非常微妙的。与日本崇尚强者的国民心理不同,印度对自己这位曾经的“主人”,既有些幽怨,也有些感激,还夹杂着些许的依恋。

单纯说是爱是恨,总有些显得太过苍白。在印度对英国态度的问题上,我们不妨来看下国大党开幕式上,大会主席伍梅士·钱德拉·彭纳吉的“高论”:

“英国对印度造福无穷,全国都为此对英国表示感激。英国给了我们秩序,给了我们铁路,而最为重要的是给了我们欧洲教育的无价之宝……”印度国大党,全称为印度国民大会党,是印度第一个全国性的和最大的民族主义政党。值得注意的是,这个党派的言行,基本代表了19世纪末印度民族资产阶级上层分子、资产阶级知识分子的富裕阶层和农村地主。

在这一党派的成立大会上,参会者几乎都在对英国歌功颂德,虔诚地表示感谢。值得玩味的是,他们要的不是实现独立,而是获得参政权。而在国大党成立之初的二十年间,它所提出的各项要求中,都没有包括实现独立,只是一些改革措施,始终对英帝国表示效忠。

当然,随着印度人们民族意识的不断觉醒,英国的殖民统治也无法再继续维持下去。这样的独立,与其说是印度上层奔走呼号的结果,倒不如说是下层民众坚持斗争的结果。

然而,即便如此,印度对英国的情感,依旧不是那么痛恨。这样的情况,实际上也多与后期的印巴分治有关。说白了,在印度独立的过程中,受委屈的是巴基斯坦,最获利的就是现在的印度。对于偏向自己的曾经的宗主国,又有什么理由不感激呢?

客观来讲,英国对印度的殖民统治,也曾促进了这一地区的开发和开化。从某种程度上讲,伍梅士·钱德拉·彭纳吉代表国大党对英国所进行的感谢,倒也不无道理。只是,印度的这种进步,无疑是建立在被剥削、被掠夺的基础上的。

印度被英国殖民了两百年,但印度人对英国并不反感,甚至有些感谢英国,这是为什么呢?

200多年前,英国殖民印度的时候,印度落后,英国带来了先进经验,没过过好日子的印度人,吃饭条件有改善。

英国在印度,推行皇权教育思想,感化了多年,印度人思想换概念。

二战的时候,日军进攻南亚,英国为了保护印度,做出了很大牺牲。

后来英国衰败了,印度在美国默许苏联支持下,赶走英国人而独立,印度稍有愧疚负罪感。

其实,英国在印度并不吃亏,多年弄走的财富很不少,印度人没考虑到这一点。

印度是文明古国,民族应该有尊严,如果,印度对英国殖民心存感恩,那么,咋总觉得它腰杆不硬呢?

印度被英国殖民了两百年,但印度人对英国并不反感,甚至有些感谢英国,这是为什么呢?

被英殖民二百年,

印度无恨心里欢。

得到国土三百万,

民族统一重见天。

西方民主体制好,

留下工业力量添。

领袖学成日不落,

血腥仇怨抛半边。

(一)

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。