清帝退位诏书有什么作用?

在我看来,至少有四方面的作用。众所周知,清政府自打1644年入关,在开始阶段为了打击反抗,烧杀抢虐无恶不作,杀掉的汉人不计其数,这种行为在清朝末年的辛亥革命爆发之后,引发了很多清朝宗室的担忧,因为在他们看来,这种祖辈留下的行为将会导致他们也遭到同样的对待,因此,他们对待革命党人往往是极力进行迫害和血腥镇压。

这也就是我要说的第一个作用——这一封清帝退位条约直接保全了清朝宗室,以及数以万计的分居全国各地的满洲人,最大限度了避免了民族仇杀,甚至是种族灭绝。

很多人表示不理解,认为当时的情景之下,不可能会发生民族大屠杀,因为毕竟200多年了,清朝200年的时间,难道那些满洲民族还没有汉化吗?恐怕是早就已经汉化了,这种情况下怎么可能会发生大规模的民族仇杀,甚至民族灭绝的行为呢?

但是事实情况是,由于清朝入关之后,一向奉行满汉分制,在全国各地要害之处全部设置满城,这就使得200多年以来,汉人过汉人的生活,满人还是满人的生活,一座满城就隔开了他们汉化的很多机会,事实上,辛亥革命爆发后不久,在很多地方都发生了民族仇杀事件,很多满城甚至主动出击,还有很多满城的将军直接选择全家自杀。

我们可以设想,如果清朝皇帝不选择退位而选择顽抗到底,那么将会一种什么样的场景?必然是血流成河,屠戮万民的悲哀情景。

我们再来看第二个方面,清帝退位诏书还起到保证中国统一的作用。这一方面很多人就很不容易理解了,凭什么一封清帝退位诏书就能维护中国统一了?这不是胡说八道吗。然而事实上的确如此,正是因为清帝退位诏书很明确的提出仍合满、汉、蒙、回、藏五族完全领土,为一大中华民国。这就很了不得了,为什么呢?可能很多人都以为清朝皇帝就是一个普普通通的皇帝,可是清朝皇帝只是他若干身份其中之一。

清朝皇帝这个称呼其实只是指他是汉地的皇帝,一般情况下他还同时是蒙古的大可汗以及满洲的皇帝以及是藏地的菩萨,所以别看清帝这一句轻飘飘的仍合满、汉、蒙、回、藏五族完全领土,为一大中华民国。实际上背后蕴含着无穷威力,直接在法理上就把这些个地方完完整整的交给了中华民国,保证了中国的统一。

我们可以想象一下,如果没有清帝退位诏书,这些个地方,尤其是新疆西藏以及蒙古,这些地方本身就被列强渗透的很厉害,如果加上这种送上门来的法理支撑,必然会得到足够的能量发动大规模叛乱,以民国初年民国政府的效率,一旦这样,最后的结果可想而知。这些个地方必然独立,对于我们今天的中华人民共和国是无比巨大的损失与危害。

第三方面,清帝退位诏书也起到了对总统共和政权的承认,封建帝制自此之后再没有任何市场,就是教科书里面常说的“民主共和深入人心”,日后主导清帝退位的袁世凯一旦妄想复辟,立刻被群嘲汹涌湮灭,成为历史罪人。

第四方面,清帝退位诏书还有为清朝末帝提供了一个相对来讲比较好的结局。不但允许他继续以国家元首身份呆在紫禁城,还每年发放四百万银元用于生活。

清帝退位诏书有什么作用?

《清帝逊位诏书》如同接力棒,保证了政权平稳的交接

2011年的时候,学术界和文化界就《清帝逊位诏书》做过很多讨论。有学者甚至认为,《清帝逊位诏书》的颁布相当于中国的光荣革命。

回顾中国两千多年的帝制时代,每一个朝代灭亡,伴随的都是战争与杀戮,为了消灭前朝的历史遗迹,甚至连皇帝住的宫殿都要烧毁。

唯独清朝的灭亡,是平安过渡。因此,帝制的终结不等于国家的瓦解和崩溃。而且,清朝灭亡之后,清朝的疆域也大致承袭下来。此后,无论是多么混乱的时代,中国的疆土都没有太大的变化,这都归功于《清帝逊位诏书》,使其有法可依。

《清帝逊位诏书》如同接力棒,将政权平稳交给了中华民国。

老实说,这种观点有它正确的一面,但是我认为夸大了《清帝逊位诏书》的作用。

清王朝灭亡的最后几个月:革命党无财力北伐,让袁世凯有了可乘之机为了更好的了解《清帝逊位诏书》,我们还是要回顾它颁布的整个过程。

1911年10月10月,武昌起义爆发。随后,在短短不到两个月内,当时中国的18各省中,就有14个宣告独立,脱离了清王朝。随后,清廷立即启用被罢黜的袁世凯,期待他的北洋军可以消灭起义。不过,袁世凯内心有自己的小算盘,清王朝已成强弩之末,再加上我差点因为你们的皇族内阁丧命。

于是,袁世凯建议清廷与革命党谈判,于是就有了南北议和。开始,孙中山等人本来有雄心壮志,准备打到北京,消灭清王朝。但是,碍于财政困难,无法有效阻止军队。

根据史料记载,南京国民临时政府国库里,最困难的时候,只有十个大洋。每天,南京周围的几十万部队都到陆军部所要军饷。因此,南京政府无力北伐。

革命党希望袁世凯能够审时度势,逼迫清廷退位,然后愿意推举他做中华民国第一任正式大总统。

此外,各国列强也压迫清政府尽快与革命党和谈,避免战争,以此保证各国在华的利益。

随后,英国政府联合日本等国家,希望袁世凯可以迫使清廷退位,接受南方革命党的建议,实行共和制,然后一致推举袁世凯为大总统。

有了革命党抛出的橄榄枝,再加上列强的支持。袁世凯决定向清王朝逼宫。

袁世凯逼宫:忽悠隆裕太后如果打下去,皇室不保此时,清朝在位者是年仅3岁的溥仪和隆裕皇太后。袁世凯忽悠隆裕,说清朝国库只有20多万两白银(其实还有98万7千两白银),不足以应付作战的需要。此外,列强也都保持中立,拒绝借款。

他跟皇太后说,如果我们继续打下去呢,肯定必败无疑。到时候,革命军打到北京,王室子孙都会被杀死。还不如此时议和,接受革命党人的优待条件。

隆裕问王公大臣:“君主好,还是共和好”。王公大臣们无不反对共和。隆裕无奈的谁:“我何尝要共和……革命党太厉害,我们没枪炮,没军饷,万不能打仗。”

此外,各地督抚也纷纷打电报要求共和。袁世凯控制的北洋军,也开始往上加柴火。段祺瑞说,北洋将领都要求共和,“人民进步,非共和不可”。

就这样,隆裕太后在威逼恐吓之下,决定宣布退位。

1912年2月12日,她代替溥仪发布退位诏书,这份诏书由革命党的胡汉民命令张謇起早。

退位诏书大致内容是:如今天下人民多倾向共和,“人心所向,天命可知”,“予亦何忍因一姓之尊荣,拂兆民之好恶”,因此我们同意共和,由袁世凯来全权组织临时共和政府。

就这样,清朝的权力就合法交到了袁世凯的手中。

此外,值得注意的是,《清帝逊位诏书》里面记载的,“仍合满汉蒙回藏五族完全领土为一大中华民国”。这一句话奠定了,中华民国的领土是包含满汉蒙回藏各个少数民族地区的土地,各个地区不允许分裂出去!中华民国接续的是清朝的法统和道统。

由此,我们可以看到《清帝逊位诏书》在法律和政治上的重要性。

《清帝逊位诏书》颁布之后,袁世凯立即剪辫子,还哈哈大笑当然,伴随《清帝逊位诏书》颁布的,还有《清室优待条件》,以此保证中华民国要给清朝皇帝每年的生活费,清朝皇帝的地位要得到尊重,紫禁城皇帝暂时居住,日后移居颐和园,颐和园仍旧属于清朝等等。

溥仪宣布退位的哪一天,根据在场侍卫武官唐在礼的回忆,隆裕上殿以后,外务大臣胡惟德领着大家鞠了三个躬,这是第一次大臣不用在叩拜皇帝皇太后。隆裕点了点头,算是回礼。

隆裕脸上出现凄惨的样子,溥仪呆坐在旁边。随后,胡惟德将退位诏书交给袁世凯,袁世凯当天剪掉了辫子,据说还哈哈大笑。

延续276年的清朝就这样灭亡了,两千年的帝制时代也就这样一去不复返了。

史学家杨天石在《帝制的终结》这本书最后说:“辛亥革命的结果是和平转移政权……它是一次胜迅速、代价很小的人道主义的革命。从这一意义上说,在世界革命史上,这是少见的例子”。

应该说,在清帝退位的过程中,《清帝逊位诏书》对当时甚至对后来中华民国都具有深刻的影响。

清帝退位诏书有什么作用?

对于清室,为了能够保持所谓的“皇室尊荣”,为了能够享受所谓的“清室优待条件”。

对于袁世凯和革命党,则是为了图一个所谓的“名正言顺”,当然,也是为了图一个兵不血刃以最高限度地保存实力。

当时的清朝对于革命党仍然具有碾压式的优势,对于袁世凯和北洋系虽然有所忌惮,但是,也绝不是没有抵抗的余力。

1908年,慈禧歇菜之前专门挑选了溥仪作为皇位的继承人,同时任命溥仪的生父载沣为监国摄政王,总揽清政府的一切军政事务。

此时的载沣虽然只有25岁,可是,他却尤为重视一样东西——军权!

1901年,18岁的载沣被慈禧选为去德国道歉谢罪的清政府代表,他被德国的皇家近卫军所深深震撼,自此在心里埋下了一颗种子——将来一定要学习德国一样建立一支属于清朝皇室的“近卫军”,要把握住军权,从而维护和巩固清朝的统治。

所以,载沣在慈禧死后一上台,便为了掌控军权而干了三件事:

一是罢免了兵部尚书铁良,将军队系统重新掌控在皇室手中。

二是罢免了袁世凯,取回了当时堪称清朝最王牌的北洋新军的指挥权。

三是着手建立了除北洋军之外的另一支精锐之师,即清朝禁卫军。

载沣花了3年的时间和无数的财力物力人力打造了一支人员编制约为1.2万人的禁卫军,论战斗力应该差不多哪去,和北洋军或许也是不相上下,但是禁卫军的统帅载涛却是一个军事上的脓包。

在荫昌因为指挥不动北洋军而在南方镇压起义军不利的情况下,载沣迫于各方压力起用了袁世凯,袁世凯一回来便打起了禁卫军的主意,结果载涛被袁世凯一吓唬便主动辞职交出了禁卫军的指挥权。

载涛但凡有点胆魄有点能力,载沣也不至于丢了禁卫军。

或者,载沣识人用人的眼见和能力稍微高一点,不要局限于皇室贵胄,让更有能力的人坐在载涛和荫昌的位置上,他或许也不会被逼的请回袁世凯。

最终,载沣不得不因为处理不好武昌之事而被迫引咎辞职,让隆裕跳出来主持局面。

隆裕说到底只是一个没有多少见识的小女人,也没有她姑姑慈禧的手段,所以她完全没有能力去主持这么混乱不堪的一个局面,别说她了,即便是载沣也不行。

隆裕被袁世凯三言两语唬得一愣一愣的,竟真以为革命党的势力已经遍布全国,清朝已经陷入了四面楚歌的局面,然后在袁世凯抛出了所谓的“清室优待条件”这个砝码之后,她便点头答应让溥仪退位了。

可实际上,此时起义军被袁世凯压的死死的,如果不是为了从清政府手里获得更多好处,所以故意慢慢打的话,区区起义军早被打趴下了。

然后,革命党为了在夹缝中求得一线生机,竟然突发奇想地想将袁世凯拉到自己的阵营,抛出了“虚临时总统之席以待袁君反正归来”这个筹码,结果真把袁世凯拉下水了。

于是,隆裕不得不为溥仪颁布了《退位诏书》,诏书的内容有两点也颇为重要——

一是让袁世凯全权负责组织临时共和政府,清政府也会将权力交接给袁世凯所组织的政府。

二是“仍合满、汉、蒙、回、藏五族完全领土为一大中华民国”。

这两点重要在何处?

隆裕答应让袁世凯全权组织政府,也答应将权力移交给袁世凯政府,这在给革命党上了眼药水,给满清皇室找了一个靠山的同时,也促使了两个政权的和平交接,几乎没有流血地完成了两种政治体制的和平演变。

隆裕在诏书中说明满汉蒙回藏仍为中华民国领土,便让中华民国在法理上完完整整地继承了清朝的版图疆域,避免了因为政权更迭而导致的领土分裂。

所以,如果隆裕不肯答应让溥仪退位,不肯颁布诏书的话,清、袁、革这三方势力必有一场恶战。

这场恶战一打,不说所谓的“汉地十八省”,藏、疆、蒙这三块地盘估计很难保住,清政府也很可能会学习蒙元逃回老家,然后在东三省继续裂土称帝,让中国之地四分五裂。

当然了,隆裕主动颁布退位诏书,也让皇室免受一场灭顶之灾,也保住了他们自己的财产,只是她没有想到冯玉祥会在1924年发动北京政变罢了。

隆裕也因此举颇得世人尊敬,她病死之后,中华民国政府为她举行了国葬,称她为“女中尧舜”。

孙中山评价隆裕说:“孝定景皇后让出政权,以免生民糜烂,实为女中尧舜,民国当然有优待条件之酬报,永远履行,与民国相终始。”

黄兴对隆裕也予以高度评价:“全赖隆裕皇后、皇帝及诸亲贵以国家为前提,不以皇位为私产,远追尧舜揖让之盛心,遂使全国早日统一,以与法、美共和相比并。”

清帝退位诏书有什么作用?

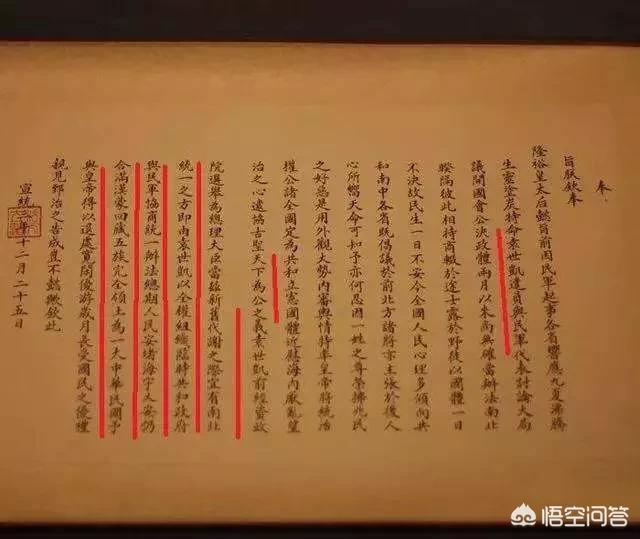

能把末日哀嚎写成了旷古盛事,我就问你服不服!这封《清帝退位诏书》,短短三百多字的行文,说明了形势,展露了情怀,明确了前景,留好了退路,真可谓是千古奇文!

辛亥革命之后,袁世凯凭着手里的枪杆子和革命党叫板,最开始只想能实行君主立宪制度就好,他也满足于当个大权在握的内阁总理。不过革命党内部的混乱和武力的缺失、满清大厦将倾的腐朽等等因素,都极大地刺激了袁世凯的野望——他准备自己当总统了!

在屡次交锋之后,革命党妥协了:只要清帝退位,宁可让袁世凯来当中华民国的大总统。袁世凯欣喜若狂之下,反过头来威胁隆裕太后和溥仪这对孤儿寡母:宣布退位还能住在紫禁城里吃口安稳饭,要是不退位性命可能都保不住了!在这种情况之下,隆裕太后选择了妥协,接受了袁世凯的主张。

中国人都讲究个面子,满清在中国高高在上当了二百多年的主子,如今生意破产无奈关门,自然也要有个说法,于是就有着这篇退位诏书。

诏书开宗明义说道:前因民军起事,各省响应,九夏沸腾,生灵涂炭。特命袁世凯遣员与民军代表讨论大局,议开国会、公决政体。

这第一句话不仅交代了国内形势,更特意强调了一点,皇室是因为“九夏沸腾,生灵涂炭”,不忍老百姓受苦遭难,这才让袁世凯去进行协商,准备进行易鼎革新。说白了这就是出于人文关怀做出的决定!

接下来继续阐明形势:两月以来,尚无确当办法。南北暌隔,彼此相持。商辍于涂,士露于野。徒以国体一日不决,故民生一日不安。

好吧,我们都同意做出让步了,可是两个多月了,你们都干什么了,一个行之有效的办法都拿不出来,那么南北对立以及“商辍于涂,士露于野”是责任,就不在我们身上了!你们要知道,看到民生不安这种情况,我们有多痛心吗?这句话是隆裕太后和溥仪在明确地推卸责任,同时继续表达爱民之心!

下面就是大段的自我表白了:今全国人民心理,多倾向共和。南中各省,既倡义于前,北方诸将,亦主张于后。人心所向,天命可知。予亦何忍因一姓之尊荣,拂兆民之好恶。是用外观大势,内审舆情,特率皇帝将统治权公诸全国,定为共和立宪国体。近慰海内厌乱望治之心,远协古圣天下为公之义。

如果说上面是表达爱民之心,那这段话就是赤裸裸地自我标榜博大之胸怀了:现在这种情况下,我们不忍为了爱新觉罗家的荣耀,违背天下臣民的心思,我们之所以这样做,就是为了让全国人民能过上好日子,这种做法和远古圣贤的博爱如出一辙啊!

表达了爱心显示了情怀,最后总要来点干货:袁世凯前经资政院选举为总理大臣,当兹新旧代谢之际,宜有南北统一之方。即由袁世凯以全权组织临时共和政府,与民军协商统一办法。总期人民安堵,海宇乂安,仍合满、汉、蒙、回、藏五族完全领土为一大中华民国。予与皇帝得以退处宽闲,优游岁月,长受国民之优礼,亲见郅治之告成,岂不懿欤!钦此。

这段话指定了袁世凯做满清的继任者,对于袁世凯来说,无疑是在法理上的巨大支持,我估计是在袁世凯本人的授意之下明确的。同时隆裕太后也把后路在诏书中敲实了:长受国民之优礼。此后他们就可以享受每年400万银元的开支,继续住在紫禁城豪宅中过小日子了!

不过有记载说,这篇诏书是有袁世凯授意而成,诏书被送到隆裕太后面前时,她还没有读完便泪如雨下,显然是因为祖宗江山就此断送而心酸不已!不过大局如此也已无回天之力,只能认命盖上了玉玺!话说回来,袁世凯虽然逼着皇帝退位,面子还是给的足足的,各方面的待遇相当优厚!

单就这篇诏书而言,深入地学习并掌握这其中的话术,对有志于增加脸皮厚度的朋友,那是有相当大的帮助啊!

喜欢请关注,图片来源网络侵权联删。

清帝退位诏书有什么作用?

作用太大了!诏书的内容从法理依据上保证了国家的完整!特别是占有相当面积的蒙、藏、回部、以及内部的各个势力!如果不是清廷宣布退位诏书,我们国家就会四分五裂!新的国民政府对蒙藏以及新疆就失去了统治法理,西方帝国主义就会趁机瓦解中国!支持边疆地区独立。这不是危言耸听,想一想新中国成立时,西藏、新疆是怎么解放的,蒙古问题是怎么回事,你就会明白,没有中央政府的点头,这几个地方,我们永远是占据主动权的。这都是退位诏书里面说的。现如今,有的国家和地区,政权发生变化了,迅速就分裂了,也许永远也不会在一起了。前南斯拉夫地区、前苏联地区都是教训。

清帝退位诏书有什么作用?

想当年,有一个女子拿着一份报纸,大声呼喊“刀下留人”,她十万火急地闯进法场!

原来,这份报纸上刚登出《清帝退位诏书》,韩淑秀在千钧一发之时,以政局骤变的快讯,挽救了郭松龄等人的生命。

因为当时还是大清朝的天下,很多革命党还被朝廷关押,有的马上就要问斩了,如果这个诏书再迟一天,郭松龄这样的被抓的同盟会员就没有脑袋了。

除此之外,事实上,这个诏书作用应该很大!

主要还是这么三个方面的作用。

其一、稳住大清朝的皇族和一些忠于朝廷的人,让他们感觉有优待,不至于铤而走险据说,袁世凯授意数十名北洋将领,联名向清朝的王公大臣施加压力,提出南方的军民已经赞成对清朝皇室的优待条件,恳请确定共和制度。

1912年2月,隆裕太后授权给袁世凯,让他与革命党的南京临时政府商定清朝皇帝退位的条件。

后来袁世凯派人对太后和小皇帝溥仪说:“你看,英国的查理一世因为不得人心,施行暴政,而且人民反抗他的时候竟然死扛到底,最后被人民手起刀落砍了头。”

所以,您还是趁早退位吧,不要再死扛着,对您没有任何好处!

就这样,吓得隆裕太后跟小皇帝瑟瑟发抖,终于同意了《清帝退位诏书》。

此后的几天内,南京参议院通过了《清帝退位诏书》。

可见,这个诏书是有法律效力的,是经过参议院批准的。

不久,在清朝内阁总理大臣袁世凯等人的劝说和逼迫下,隆裕太后代表宣统皇帝溥仪及皇室,发布《逊位诏书》正式宣布宣统皇帝退位。

溥仪由此也就成为了清朝和中国历史上的最后一个皇帝。

《清帝退位诏书》这一政治妥协,在没有导致皇族们的生灵涂炭,也确实拥有重要作用。

清室优待条件既定,在袁世凯的挟持与安排下。

1912年2月12日,隆裕太后带着6岁的小皇帝溥仪,在养心殿举行清王朝最后一次的朝见礼仪。

但是,内阁总理大臣袁世凯仍然称病不入朝,他只是委派外交大臣胡惟德等人率领内阁成员参加朝见仪式。

当内侍将《清帝退位诏书》跪呈皇帝,隆裕皇太后执阅后,泪如雨下。

然后,她悲痛欲绝地将诏书交给内务府大臣世续、内阁协理大臣徐世昌,由他们钤印御玺。

其二、老百姓可以获得和平,减少了不必要的战争损失!事实上,北京城的各家报纸,争先恐手地把《清帝退位诏书》全文发表了出来,于是,北京城的街头巷尾,人们拱手相告改了朝代了!

国家共和了,再也不会打仗了。

清帝宣布退位的第二天,也就是1912年2月13日,袁世凯就按照孙中山提出的办法,迫不及待地将《清帝退位诏书》送各国公使及南京政府,并且发表了自己的政见:

“共和为最好的国体,世界公认,今由弊政一跃而跻及此,确实是大家共同努力的结果,也是民国无穷的幸福。”

“大清皇帝已经明诏辞位,业经世凯署名,则宣布之日为帝政之终局,即民国之始基。”

南方多用退位的这个词汇,兼用逊位,对北方逊位、退位并用,甚至同一文件也存在混用的情形。

也就是说,尽管南北协商过程中争执不下,最后各让一步,定为辞位。

事实上,一旦帝制结束,退、逊、让、辞,倒是真的成了无谓之争。

后来,一般而言也多是混用,但也有特别在意者。

清帝退位诏书和优待条件披露后,马上就招致不少批判之声,尤其是对清廷仍居北京、不去帝号等项,反应强烈,指其为“不伦不类之共和国,必至贻笑万国,贻害将来”,因此表示坚决反对,要求从速改订。

比如:当年的《天铎报》就连续发表署名文章,严词谴责,并强烈要求取消。

但是,这个诏书也确实避免了一场战争!

随着清帝退位诏书的颁布,清王朝日薄西山了。

入关后10个皇帝,近300年的风风雨雨,现在已经笼罩在沉沉夜幕之中。

其三、诏书有利于袁世凯掌权,《清帝退位诏书》虽然出自南通状元、南京政府实业部部长张謇的手笔,但其中“由袁世凯全权组织临时政府,与民军协商统一办法”这句话,却是袁世凯硬加进去的当年溥仪年仅六岁,退位诏书实际是由清廷立宪派领袖张謇的幕僚杨廷栋等起草,经过张謇润色,最后由袁世凯审阅后,才交与隆裕皇太后宣读。

“由袁世凯全权组织临时政府,与民军协商统一办法”的关键之笔,就是袁世凯的最后审阅的时候加入的。

这个被张謇视为不爱读书、不会写文章的内阁总理大臣袁世凯,恰恰在这篇由张謇定稿的历史性文献中添上了最为关键的一笔。

有了这一笔,袁世凯的大总统之位,便是得之于“天命”的清皇室的禅让,而不是革命派的转送。

他既可以不受“欺负孤儿寡母”的指责,也不必领革命派的人情。

张謇低估了这个人的文才,没有看出这个落第秀才竟然是一个玩弄文笔的高手。

可见,这个诏书对袁世凯非常有利了。

因为这样会出现一个非常荒谬的假象:共和政府不是由民国议会选举产生,而是由满清皇帝的命令产生。

袁世凯是这样想的,也是这样做的,第二天,他便以“组织中华民国临时政府”首领的名义,代替了被推翻的清政府,开始对外发照会。

总而言之,溥仪的退位,标志着统治中国两百多年的清王朝灭亡,以及中国两千多年的封建帝制的结束。

诏书中有“由袁世凯以全权组织临时共和政府”一语,系袁氏授意补写。

袁世凯以此作为篡权独裁的依据。

清帝退位诏书,在清宣统三年十二月二十五日颁发。

主要内容为清帝将统治权公诸全国,定为共和立宪国体;授权袁世凯组织临时共和政府,与民军协商统一办法,合汉满蒙回藏完全领土为一大中华民国。

据说,载沣曾经拒绝宣读清帝退位诏书,历代亡国时的皇帝退位诏书,对当事者来说是件很痛苦的事情。

载津虽然不是皇帝,但等同于皇帝。因而,他是最有资格宣读退位诏书的。所以,隆裕太后要他宣读退位诏书。

由此可见,从上述三个方面来看,这个《清帝退位诏书》的作用还是很大的。

一起探讨历史故事里的故事!欢迎关注我。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。